D'Anne Bernet sur le site de l'Homme Nouveau :

Fallait-il brûler Luther ?

Le monde protestant célèbre en ce mois d'octobre 2017 le 500 anniversaire de la révolte de Luther qui brisa l'unité de la chrétienté. L'Homme Nouveau vient d'éditer Martin Luther, le chant du coq de la modernité (236 pages, 12 €) du professeur Danilo Castellano qui, en peu de pages, démontre combien l'esprit protestant a façonné nos mentalités, la morale et plus précisément notre conception de la politique. Martin Luther, le chant du coq de la modernité est un livre novateur tout en reposant sur les fondements de la philosophie classique et du catholicisme. De son côté, Anne Bernet présente ici deux ouvrages également consacrés à Luther et au protestantisme, mais partant d'un autre angle.

« Luther avait raison ». Cette déclaration du souverain pontife, dans le cadre du centenaire du père de la Réforme, n’est pas allée sans susciter un peu d’étonnement, d’autant que l’on ne sait pas précisément en quoi le moine défroqué avait raison contre l’Église et la tradition catholique.

Tout le monde, au demeurant, n’est pas de cet avis. Deux petits ouvrages documentés et férocement intelligents viennent, sans s’abaisser à une vaine polémique ni manquer à la charité, remettre un peu les pendules à l’heure romaine.

Le vrai visage de Luther, de l’abbé Jean-Michel Gleize (Clovis. 115 p. 12 €) méritait, dix ans après sa parution initiale, d’être réédité. C’est chose faite.

Sans se lancer dans un travail biographique, il en existe d’excellents, et l’auteur y renvoie, l’abbé Gleize propose en moins de cent pages, denses, ramassées, pensées et pesées, une remarquable synthèse de la vie, la pensée et l’œuvre de Martin Luther examinées à la lumière de la foi catholique.

Ceux qui l’ignoreraient découvriront ici, en effet, « le vrai visage » de celui dont certains à Rome feraient aujourd’hui quasiment un saint, oubliant qu’il en abhorrait le culte et la doctrine …

Le vrai visage de Luther

Entré dans les ordres à la suite d’un vœu imprudent, prononcé sous le coup irréfléchi d’une émotion violente, doté d’une intelligence brillante mais tourmentée, victime d’une formation théologique et morale insuffisante, Luther, en proie à ses démons intimes et dévoré d’orgueil, rompt avec la papauté, puis se pose en prophète d’une foi rénovée, débarrassée des scories qu’aurait accumulées sur elle le catholicisme.

Père de la langue allemande moderne, plus encore du nationalisme germanique et de la doctrine de la soumission aveugle des consciences luthériennes à la volonté d’autorités voulues par Dieu, ce qui conduira l’Allemagne à s’incliner un jour sous le joug hitlérien, le réformateur est d’abord et avant tout un révolutionnaire.

Derrière le personnage public, l’homme privé, pourtant, inspire une sorte de pitié. L’abbé Gleize, s’appuyant à des sources sûres, montre Luther dévoré de vices contre lesquels il a de longue date renoncé à lutter, doutant de son propre salut, rongé par des angoisses spirituelles, au bord parfois, semble-t-il, de la possession, gâchant ses talents, incontestables, et son charme réel, pris au piège des contradictions intrinsèques de sa propre pensée qui l’amène, s’étant coupé de la saine doctrine, à dire tout et le contraire de tout …

À l’évidence, l’abbé Gleize en éprouve presque de la pitié.

L’ensemble, s’il détonne dans le consensus actuel, est, cependant, conforme à toute la doctrine catholique des cinq derniers siècles.

Un révolutionnaire

C’est en réalité un discours très parallèle à celui de l’abbé Gleize que tient sur Luther (Martin Luther, la face cachée d’un révolutionnaire, Téqui ; 155 p ; 14, 50€.) Angela Pelliciari, professeur d’histoire de l’Église dans des séminaires, quoique l’aspect historique et politique ait tendance ici à prendre le pas sur l’analyse doctrinale.

Ce qui intéresse Mme Pelliciari, c’est moins l’enseignement fautif, en rupture avec la pensée catholique, quoiqu’elle le tienne incontestablement pour tel, mais ses effets. Et force est d’admettre, à sa suite, qu’ils furent cataclysmiques.

Si, au fond, Luther ne fait pas preuve d’une grande originalité car, quand il s’y essaie, il se débat dans des contradictions internes dont ses disciples n’ont jamais pu sortir, et se contente de reprendre des idées alors dans l’air du temps, il a le génie pour épouser les grandes crises de son époque, notamment celles propres à l’Allemagne, et leur apporter les réponses simples et simplistes que ses contemporains attendent.

Avec Luther, débute la première grande révolte intellectuelle et sociale, prémices de l’entrée de l’Europe dans une modernité qui, justement, ne sera que révolte contre l’autorité et contre Dieu. Dans le discours de Luther, tout l’avenir sanglant de l’Europe est en germe, des révoltes paysannes qu’il contribuera à faire écraser après les avoir soutenues à la révolution bolchevique de 1917 en passant par la Révolution française et le nazisme.

Le réquisitoire est sans concession. Il faut seulement déplorer que l’historienne, travers fréquent des universitaires catholiques italiens, soit animé d’une francophobie virulente et souvent injuste.

Martin Luther, le chant du coq de la modernité de Danilo Castellano, (éditions de L'Homme Nouveau, 236 pages, 12 €) est disponbile sur ce site.

Pour en savoir plus, voir la présentation de Philippe Maxence.

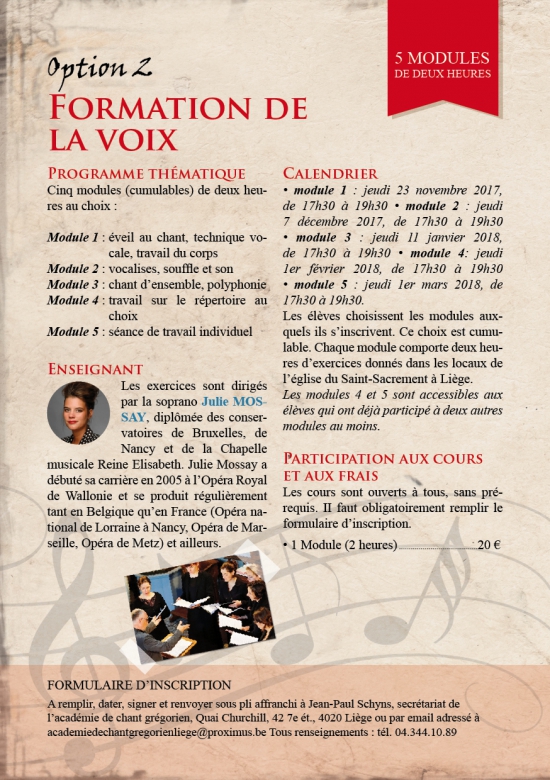

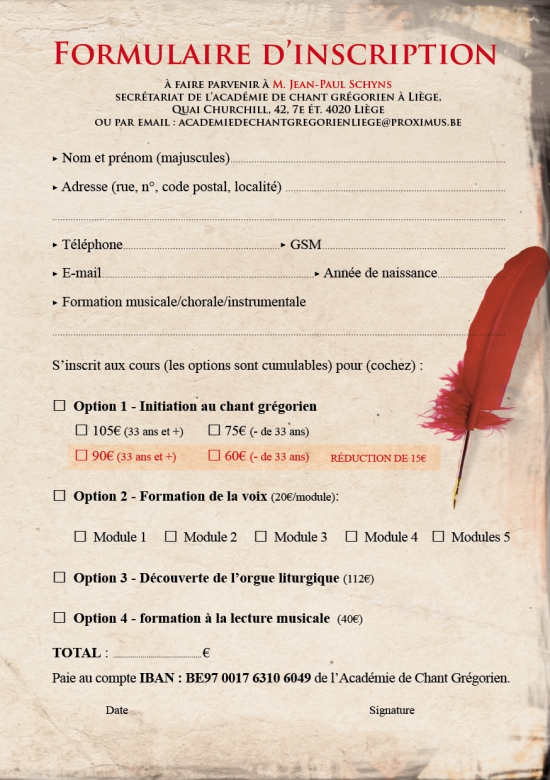

Une offre dédiée au chant grégorien qui s’élargit à la formation de la voix

Une offre dédiée au chant grégorien qui s’élargit à la formation de la voix