Du Catholic World Report, ces extraits traduits par un membre du Forum Catholique (Chicoutimi):

"Voici ma traduction française de quatre propos intéressants du Cardinal Müller recueillis par Catholic World Report:

Cardinal Müller: "Nous expérimentons la conversion au monde, au lieu de Dieu"

1. Sur le programme des évêques allemands:

''Un groupe d'évêques allemands, avec en tête leur président [de la Conférence épiscopale allemande], se considèrent comme des faiseurs de tendances de l'Église catholique dans la marche vers la modernité. Ils considèrent la laïcisation et la déchristianisation de l'Europe comme un développement irréversible. Pour cette raison, la Nouvelle Évangélisation - le programme de Jean Paul II et Benoît XVI - est à leurs yeux une bataille contre le cours objectif de l'histoire, ressemblant à la bataille de Don Quichotte contre les moulins à vent. Ils cherchent pour l'Église une niche où elle peut survivre en paix. Par conséquent, toutes les doctrines de la foi qui s'opposent au «courant dominant», au consensus sociétal, doivent être réformés.

Une conséquence de ceci est la demande de la Sainte Communion même pour les personnes sans la foi catholique et aussi pour les catholiques qui ne sont pas dans l’état de grâce sanctifiante. Sont également à l'ordre du jour: la bénédiction pour les couples homosexuels, l'intercommunion avec les protestants, la relativisation de l'indissolubilité du mariage sacramentel, l'introduction de viri probati et l'abolition du célibat sacerdotal, l'approbation des relations sexuelles avant et hors mariage. Ce sont leurs objectifs, et pour les atteindre, ils sont prêts à accepter même la division de la conférence des évêques.

Les fidèles qui prennent la doctrine catholique au sérieux sont considérés comme conservateurs et expulsés de l'Église, et exposés à la campagne de diffamation des médias libéraux et anti-catholiques.

Pour de nombreux évêques, la vérité de la révélation et de la profession de foi catholique n'est qu'une variable de plus dans la politique du pouvoir intra-ecclésial. Certains d'entre eux citent des accords individuels avec le pape François et pensent que ses déclarations dans des entretiens avec des journalistes et des personnalités publiques loin d’être catholiques justifient même l'édulcoration de vérités définies et infaillibles de la foi (= dogmes). Tout compte fait, nous avons affaire à un processus flagrant de protestantisation.

Aujourd'hui, pour de nombreuses personnes, être accepté par les médias est plus important que la vérité, pour laquelle nous devons aussi souffrir. Pierre et Paul ont souffert le martyre pour le Christ à Rome, le centre du pouvoir à leur époque. Ils n'étaient pas célébrés par les dirigeants de ce monde comme des héros, mais plutôt moqués comme le Christ sur la croix.

(…)

Nous ne devons jamais oublier la dimension martyrologique du ministère pétrinien et du ministère épiscopal.''

2. Sur la communion pour les protestants:

''Aucun évêque n'a le pouvoir d'administrer la sainte communion aux chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique. Ce n'est que dans une situation de danger de mort qu’un protestant peut demander l'absolution sacramentelle et la Sainte Communion comme viatique, s'il partage toute la foi catholique et entre ainsi en pleine communion avec l'Église catholique, même s'il n'a pas encore déclaré officiellement sa conversion.

Malheureusement, aujourd'hui, même des évêques ne connaissent plus la foi catholique en l'unité de la communion sacramentelle et ecclésiale et justifient leur infidélité à la foi catholique avec un prétendu souci pastoral ou avec des explications théologiques contraires aux principes de la foi catholique. Toute doctrine et praxis doivent être fondées sur la Sainte Écriture et la Tradition Apostolique, et ne doivent pas contredire les déclarations dogmatiques antérieures du Magistère de l'Église. (…)''

3. Sur la trahison des pasteurs:

''Il y a beaucoup de gens qui vivent leur foi, qui aiment le Christ et son Église, et qui placent tout leur espoir en Dieu dans la vie et dans la mort. Mais parmi eux il y en a beaucoup qui se sentent abandonnés et trahis par leurs pasteurs. Être populaire dans l'opinion publique est de nos jours le critère d'un soi-disant bon évêque ou prêtre. Nous faisons l'expérience de la conversion au monde, au lieu de Dieu, contrairement aux déclarations de l'Apôtre Paul: ''Est-ce que je cherche maintenant la faveur des hommes ou de Dieu? Ou est-ce que j'essaye de plaire aux hommes? Si j’en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ'' (Ga 1, 10).

Nous avons besoin de prêtres et d'évêques remplis de zèle pour la maison de Dieu, qui se consacrent entièrement au salut des êtres humains dans ce pèlerinage de la foi vers notre demeure éternelle. Il n'y a aucun avenir pour le ‘’christianisme léger" (Christianity Lite). Nous avons besoin de chrétiens avec un esprit missionnaire.''

4. Sur le sacrement de l’Ordre réservé aux hommes:

''La foi est nécessaire pour le salut. La diplomatie papale peut accomplir beaucoup de bien dans le monde. Mais la proclamation de la foi et de la doctrine ne doit pas être subordonnée aux exigences et aux conditions des jeux de pouvoir terrestres. La foi surnaturelle ne dépend pas du pouvoir terrestre.

Dans la foi, il est clair que le sacrement de l'Ordre - dans les trois degrés (évêque, prêtre et diacre) - ne peut être reçu validement que par un homme baptisé, parce que lui seul peut symboliser et représenter sacramentellement le Christ comme époux de l'Église. Si le ministère sacerdotal est compris comme une position de pouvoir, alors cette doctrine de la réservation des Ordres sacrés aux catholiques de sexe masculin est comprise comme une forme de discrimination contre les femmes.

Mais cette perspective de pouvoir et de prestige social est fausse. Ce n'est que si nous voyons toutes les doctrines de la foi et des sacrements avec des yeux théologiques, et non en termes de pouvoir, que la doctrine de la foi concernant les prérequis naturels pour les sacrements de l'Ordre et du Mariage nous sera aussi évidente. Seul un homme peut symboliser le Christ, l'Époux de l'Église. Un seul homme et une seule femme peuvent symboliquement représenter la relation du Christ à l’Église.'' (…)"

* Pour lire l'intégralité de l'entrevue (en anglais), c'est sur Catholic World Report

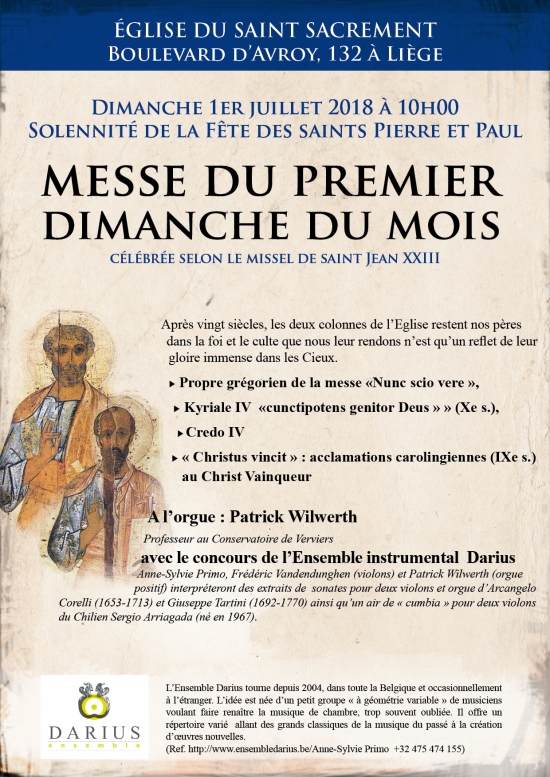

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

Ref.

Ref.