De Madeleine-Marie Humpers :

De Madeleine-Marie Humpers :

« Soyez fiers d’être catholiques ! »

Des saints, des papes, des personnalités très diverses ont fait résonner cet appel à travers les époques, des premiers siècles jusqu’à aujourd’hui: « Soyez fiers d’être chrétiens! ». Ainsi Benoît XVI souhaitait des « témoins courageux et sans complexes ». Qu’en est-t-il au juste ?

Les contextes changent mais le message reste identique: il s’agit de garder la conscience profonde de notre dignité, de porter fièrement le nom de chrétien.

Qui sont ces hommes qui ont affirmé avec force ce sentiment ? Dans quelles circonstances a donc retenti cet appel à la fierté? Quelles en étaient les implications ? Et qu’est-ce qu’au fond la fierté

Dans la Bible

Tout d’abord Jésus lui-même mettait ses disciples en garde contre le sentiment de honte: « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges » (Marc 8, 38). A contrario, celui qui vit chrétiennement est, selon Saint Paul, une gloire pour les siens : « notre gloire et notre joie » (1 Th 2,19-20)[1]. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom », peut-on lire dans la première lettre de saint Pierre (1 Pierre 4, 15-16).

Des papes ont par la suite appelé les chrétiens à être fiers de leur appartenance au Christ, en « reconnaissant leur dignité », à commencer par le pape Léon Ier, suivi notamment d’Urbain II et, plus tard, de Jean-Paul II et de Benoît XVI.

Des papes parlent de fierté…

« Reconnais, ô chrétien, ta dignité », affirmait le pape Saint Léon le Grand, au Ve siècle, « veille à ne pas retomber par une conduite indigne dans ton ancienne bassesse. Souviens-toi de quelle Tête et de quel Corps tu es membre »[2]. A l’époque où le pape Léon Ier parlait en ces termes, la situation de l’empire et de la chrétienté était difficile : « D’un côté, l’Italie vient d’être envahie par les barbares, les Uns et les Vandales, et d’un autre côté, l’Église est infestée par toute sorte d’hérésie touchant en particulier la divinité du Christ », a expliqué Mgr Jean-Charles Dufour, aumônier des Servantes de Jésus-Marie, dans son homélie du 10 novembre 2017. « Il prêcha à temps et à contretemps, avec simplicité et profondeur, dignité et tendresse. Il a été un gérant habile. Ce n’est pas pour rien qu’on lui a donné le titre de « Grand » ». En effet, lors de sa rencontre avec Attila en 452 à Mantoue, Léon Ier persuade le conquérant de rebrousser chemin. En 455, face à Genséric, le pape Léon ne put éviter le pillage de la ville de Rome. Mais grâce à ses négociations, les Vandales ne tuèrent aucun habitant, Rome ne fut pas incendiée et il n’y eut ni viol, ni violence. « Il déploya un courage authentique et modeste quand il affronta les barbares. On le compare à un lion qui a dompté la férocité d’Attila, le chef des barbares », note Mgr Dufour. Le pape Léon Ier avait à cœur de protéger les chrétiens. Il les a protégés sur le plan théologique par ses positions face aux hérésies. Il les a protégés aussi sur le plan social et politique, face aux invasions barbares. Plus de deux siècles après sa mort, l'un de ses successeurs, Serge Ier lui a rendu hommage et, ce faisant, lui a attribué cette devise : « Je veille pour que le loup, toujours à l'affût, ne saccage pas mon troupeau ».

Lire la suite

La Fête-Dieu, c’est la Pâque aujourd’hui, la Pâques pour moi, pour nous, dans la commuion au corps du Christ. Pâque, c’est la vie du Christ. C’est la Fête-Dieu, c’est notre vie dans le Christ. Comme le dit Jésus : « celui qui me mange vivra par moi ; celui qui mange ce pain vivra éternellement » (Jn 6,56-58).

La Fête-Dieu, c’est la Pâque aujourd’hui, la Pâques pour moi, pour nous, dans la commuion au corps du Christ. Pâque, c’est la vie du Christ. C’est la Fête-Dieu, c’est notre vie dans le Christ. Comme le dit Jésus : « celui qui me mange vivra par moi ; celui qui mange ce pain vivra éternellement » (Jn 6,56-58). De Madeleine-Marie Humpers :

De Madeleine-Marie Humpers :

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à la basilique Saint-Martin ce jeudi 31 mai pour la Fête-Dieu, en cette ville de Liège où le vœu de sainte Julienne a été exaucé pour la première fois : célébrer le don de l’eucharistie, sacrement qui nous rappelle les événements fondamentaux de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. Mais cette année, l’ambiance était particulière à cause des événements survenus il y a quelques jours.

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à la basilique Saint-Martin ce jeudi 31 mai pour la Fête-Dieu, en cette ville de Liège où le vœu de sainte Julienne a été exaucé pour la première fois : célébrer le don de l’eucharistie, sacrement qui nous rappelle les événements fondamentaux de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. Mais cette année, l’ambiance était particulière à cause des événements survenus il y a quelques jours.

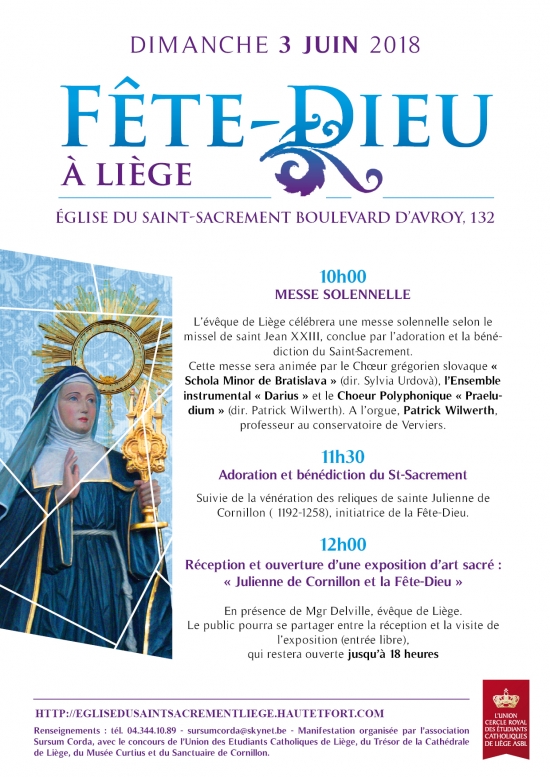

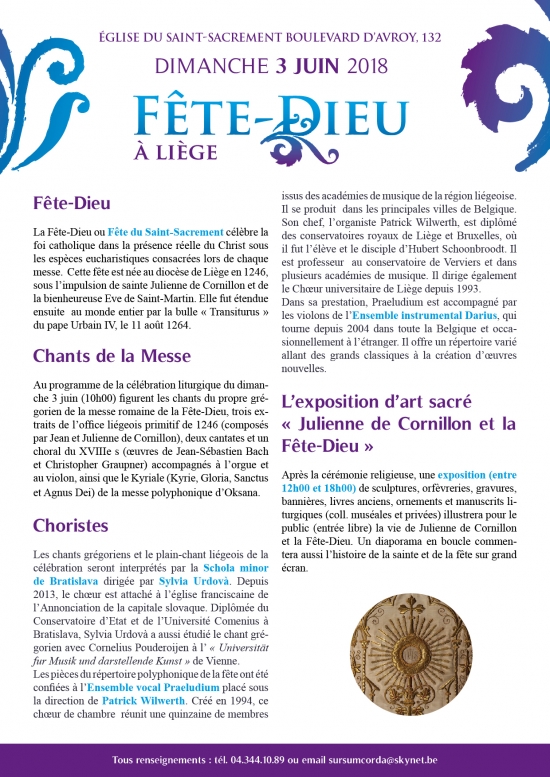

A ce titre, l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville célébrera la Solennité de la Fête le dimanche 3 juin à 10 heures en l’église du Saint-Sacrement située au cœur de la Cité ardente (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne).

A ce titre, l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville célébrera la Solennité de la Fête le dimanche 3 juin à 10 heures en l’église du Saint-Sacrement située au cœur de la Cité ardente (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne).