De Douglas Burton et Masara Kim* sur Catholic News Agency :

Malgré des attaques incessantes, les catholiques nigérians gardent leur foi

Abuja, Nigeria, 2 décembre 2022

Le mois de novembre s'est avéré être un mois particulièrement meurtrier dans le centre du Nigeria, laissant des catholiques comme Matthew Onah et sa famille lutter pour faire face à leurs pertes. Dans l'enclave catholique de Maikatako, 11 personnes ont été tuées le 15 novembre lors d'une attaque menée par des milices armées, qui seraient au nombre de 200 à 300 et habillées en noir. Parmi les victimes se trouvait le fils de M. Onah, âgé de deux ans. Membre de la mission indépendante St Benedict de Kuba, dans le diocèse de Pankshin, dans l'État du Plateau, M. Onah a déclaré que sa femme, Rosemary, 33 ans, avait été blessée mais qu'elle se rétablissait dans un hôpital local. Leurs deux autres enfants ont survécu.

Une semaine plus tard, au moins 12 civils non armés ont été tués par des miliciens musulmans radicalisés dans la ville de Wumat, à 45 miles au sud de Jos, la capitale de l'État du Plateau, selon Titus Alams, ancien président de la Chambre d'assemblée de l'État du Plateau. M. Alams a déclaré à CNA que plus de 200 terroristes ont encerclé le village situé au sommet d'une colline dans la froide nuit de mardi à mercredi, tirant sur les résidents qui tentaient de s'échapper.

Les attaques ont suivi des semaines de raids terroristes sur les villages chrétiens environnants, ce qui a poussé les agriculteurs à rester loin de leurs fermes, a déclaré le père Andrew Dewan, responsable de la mission indépendante St Benedict de Kuba, qui dessert environ 25 villages environnants. "Le mois dernier encore, nous avons enterré deux de nos paroissiens dans une ville proche de Maikatako", a déclaré Dewan. "Ils ont été tués par les mêmes militants fulanis qui sont allés kidnapper leur sœur. Ils enlèvent les chrétiens pour obtenir une rançon, détruisent leurs cultures agricoles et mènent toujours des attaques, tuant les chrétiens et détruisant leurs moyens de subsistance." La motivation de ces attaques est "l'accaparement des terres et l'islamisation forcée", a-t-il déclaré. "Ils ont pris beaucoup de nos communautés et les ont transformées en zones interdites", a ajouté M. Dewan.

Les autorités nigérianes ont souvent décrit les attaques comme des affrontements entre agriculteurs sédentaires et bergers semi-nomades pour les terres fertiles, qui, selon eux, ont augmenté en raison du changement climatique. L'évêque Michael Gokum, du diocèse de Pankshin, a déclaré à CNA qu'il s'agissait d'une déformation des faits. "Si vous êtes dans votre maison et que quelqu'un vient vous attaquer, ce n'est pas un affrontement", a déclaré Gokum lors d'une interview téléphonique. "Nous sommes inquiets de l'augmentation des meurtres, non seulement de catholiques mais de tous les chrétiens, qui se sont poursuivis sans relâche."

Les attaques menées par des groupes de miliciens islamistes, diversement appelés "bergers", "bandits" ou "tireurs inconnus", font de plus en plus de victimes dans les villes agricoles des États de la vaste Middle Belt du Nigeria. Le 3 novembre, au moins 18 personnes ont été tuées par balles et à l'arme blanche dans la région nord de l'État de Benue, dans trois villages voisins du comté de Guma, a rapporté le père William Shom, un résident du comté. Beaucoup des victimes étaient des enfants, a déclaré Shom à CNA.

Les experts nigérians s'inquiètent surtout du fait que les attaques de bergers se multiplient dans les États du sud du pays, où elles étaient rares il y a quelques années.

Le 21 novembre, un groupe terroriste que l'on a entendu parler la langue de la tribu Fulani a attaqué des villages dans la zone sud de l'État d'Enugu, à environ 400 miles des lieux de l'attaque dans le comté de Bokkos, dans l'État du Plateau. L'État d'Enugu compte plus d'un million de résidents catholiques romains.

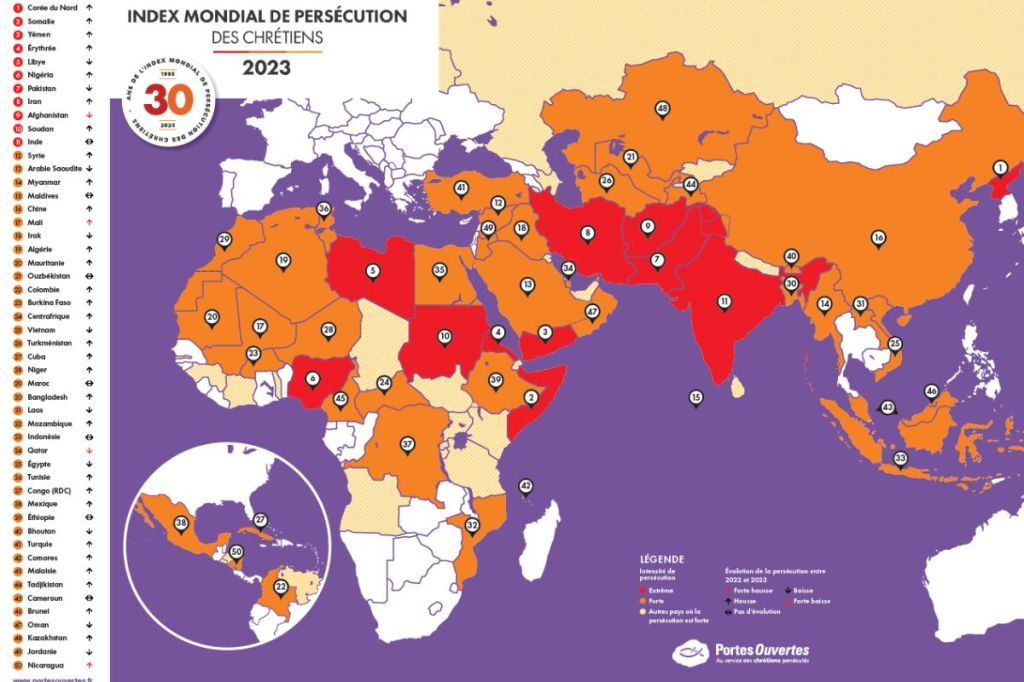

Les analystes ont averti que les attaques incessantes - si l'on n'y résiste pas - pourraient faire tomber la nation la plus peuplée d'Afrique aux mains des islamistes radicaux.

"Il est vrai que les agriculteurs chrétiens se heurtent aux éleveurs nomades musulmans fulanis, ou militants, depuis des dizaines d'années, mais les récentes attaques des militants fulanis semblent coordonnées et stratégiques", a déclaré à CNA Kyle Abts, directeur exécutif du Comité international pour le Nigeria (ICON). Il est "inquiétant de constater que les tueries se poursuivent dans l'État du Plateau et que, quelques jours plus tard, de nouvelles attaques ont lieu dans l'État d'Enugu, dans le sud du pays", a-t-il ajouté. "Dans toute la Middle Belt, les forces de sécurité sont soit dépassées, soit incapables d'arrêter, soit complices de ces attaques", a ajouté M. Abts.

Solomon Maren, membre de la Chambre des représentants du Nigeria, a déclaré que Bokkos a connu une augmentation constante des attaques armées et des annexions depuis 2018. "Notre peuple dans les zones rurales ne peut plus cultiver ou se déplacer librement sans craindre les attaques. Rien que le mois dernier, nous avons enterré plus de 30 des nôtres qui ont été attaqués soit dans leurs fermes, soit dans leurs maisons", a-t-il déclaré.

Le 17 novembre, le gouverneur Simon Lalong a ordonné une répression contre les cachettes des terroristes à Bokkos. Le porte-parole militaire, le Major Ishaku Takwa, a déclaré à CNA cette nuit-là que l'opération était déjà en cours. Cependant, trois heures plus tard, apparemment, la même bande de 300 terroristes qui a attaqué Maikatako a attaqué un village à environ deux miles à l'ouest de Maikatako. Les gardes volontaires de Maikatako, armés de fusils à un coup, ont résisté à l'attaque nocturne du mieux qu'ils ont pu, selon les gardes qui ont parlé à CNA. "Ils se sont mis à l'abri derrière des maisons en tirant avec leurs armes, mais ont été contraints de battre en retraite par les armes supérieures des terroristes, des fusils d'assaut AK-47", a déclaré Bitrus Dang, un commissaire adjoint de police à la retraite. Dang et deux autres hommes ont été blessés au cours de l'attaque.

Selon le porte-parole militaire de l'État du Plateau, le major Ishaku Takwa, les villageois n'appellent pas à l'aide assez tôt. "Le partage rapide des informations est essentiel pour mettre fin à ces attaques", a-t-il déclaré. "Ces terroristes arrivent et frappent en quelques minutes et s'en vont, donc nous avons besoin d'informations dès qu'elles se produisent".

Un pasteur de la ville qui a demandé à ne pas être identifié par crainte de représailles a déclaré à CNA que deux camions de l'armée transportant au moins cinq hommes chacun étaient stationnés sur une rocade encerclant Maikatako plus tôt dans la soirée lorsque des rumeurs d'une attaque prévue ont commencé à circuler. Cependant, ils sont restés là à écouter de la musique pendant l'attaque, a déclaré l'ecclésiastique. "Nous étions impuissants", a déclaré Dang. "Ils sont arrivés avec des fusils AK-47 et AK-49 ainsi que d'autres armes sophistiquées", a-t-il ajouté. "Nous n'avions que des pistolets à cartouche à un coup". Il a ajouté que l'attaque s'est poursuivie pendant quatre heures sans aucune intervention de la police ou des soldats.

En fouillant dans les décombres de leur maison incendiée le matin du 16 novembre, M. Onah a trouvé une Bible, son seul bien ayant survécu aux tirs des terroristes. "J'ai tout perdu, y compris mon bébé, ma voiture, ma maison, ma nourriture et mes vêtements, mais avec cette [Bible], mon espoir est renouvelé", a-t-il déclaré. "Rien ne m'empêchera d'être catholique. Rien ne m'empêchera de suivre le Christ", a-t-il ajouté.

* Douglas Burton est un écrivain indépendant spécialisé dans le terrorisme nigérian depuis son domicile près de Washington, DC. Il a commencé à couvrir la campagne pour reprendre Mossoul à ISIS en 2015 et est passé à la couverture d'ISIS au Nigeria en 2019. Il est un ancien fonctionnaire du département d'État à Kirkuk, en Irak.

Masara Kim est un reporter indépendant sur les conflits et un documentariste basé à Jos, au Nigeria.