Sexualité - Page 66

-

Sexualité avant le mariage : le courage d'aller à contre-courant

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Famille, Jeunes, Sexualité, Témoignages 3 commentaires -

Contraception : éclaircissement sur l'affaire des religieuses congolaises

Lu sur le blog « salon beige » :

« Lors de la conférence de presse sur le vol de retour du Mexique à Rome, le pape François a ressorti l'histoire selon laquelle «Paul VI - le grand! - dans une situation difficile, en Afrique, a permis aux sœurs d'utiliser des contraceptifs pour les cas de violence». Et il a ajouté qu' «éviter une grossesse n'est pas un mal absolu, et dans certains cas, comme celui que j'ai mentionné du bienheureux Paul VI, c'était clair». Deux jours plus tard, le père Federico Lombardi a ajouté :

«La contraception ou le préservatif, dans des cas particuliers d'urgence et de gravité, peuvent aussi être objet d'un sérieux discernement de conscience C'est cela que dit le pape. L'exemple qu'il a donné de Paul VI et de l'autorisation d'utiliser la pilule pour des religieuses qui couraient le risque très sérieux et continuel de viol(ence) par les rebelles au Congo, à l'époque de la tragédie de la guerre du Congo, fait comprendre que ce n'était pas dans une situation normale que cela devait être pris en compte»

Cette déclaration laisse perplexe (voir l'article de Jeanne Smits sur le sujet), notamment parce qu'on ne voit pas bien le rapport entre des religieuses menacées de viol et le virus Zika, qui faisait l'objet de la question. L'Eglise enseigne en effet l'abstention en cas de risque sérieux dépendants des parents. Le risque de virus ne peut pas être comparé à celui de viol.

Selon Sandro Magister, traduit par Benoît-et-moi, que Paul VI ait explicitement donné cette autorisation n'est nullement avéré :

"Pour reconstruire comment cette histoire est née, on doit revenir non pas au pontificat de Paul VI, mais à celui de son prédécesseur Jean XXIII. C'était en 1961 [donc avant les éclaircissements d'Humante Vitae, NDMJ], et la question de savoir s'il était licite que des sœurs courant le risque d'être violées recourent aux contraceptifs, dans une situation de guerre comme celle qui faisait alors rage au Congo, a été soumise à trois théologiens moraux autorisés:

- Pietro Palazzini, alors secrétaire de la Sacrée Congrégation du Concile et devenu par la suite cardinal

- Francesco Hürth, jésuite, professeur à l'Université pontificale grégorienne;

- Ferdinando Lambruschini, professeur à l'Université pontificale du Latran.

Tous trois formulèrent simultanément leurs opinions respectives dans un article sur la revue émanant de l'Opus Dei (?) "Studi Catolici", numéro 27, 1961, pp. 62-72, sous le titre: "Una donna domanda: come negarsi alla violenza? Morale esemplificata. Un dibattito" ("Une femme demande: Comment se refuser à la violence. Morale illustrée Un débat"). Tous trois étaient favorables à admettre la licéité de cet acte, mais avec des arguments différents entre eux. Et cet avis favorable non seulement passa indemne l'examen tout sauf docile du Saint-Office, mais il devint une doctrine commune parmi les moralistes catholiques de toutes les écoles.

Lien permanent Catégories : Actualité, Bioéthique, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Sexualité, Société 13 commentaires -

Conférence de presse du pape : selon le porte-parole du Vatican, François ne visait pas le cardinal Barbarin

Article de l’agence I-Media reproduit sur le site web de « Famille chrétienne » :

« Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège a pris la défense du cardinal français Philippe Barbarin, accusé d’avoir tardé à réagir après la révélation de faits anciens de pédophilie concernant un prêtre lyonnais. En termes prudents, le 19 février 2016, dans le cadre d’une longue interview à Radio Vatican, le père Federico Lombardi a souligné que si l’affaire était “complexe“, l’archevêque de Lyon la traitait avec “une extrême responsabilité“.

“Un évêque qui change un prêtre de paroisse quand on détecte qu’il est pédophile est un inconscient, et le mieux qu’il puisse faire c’est de présenter sa démission“. Pour certains, les paroles du pape, le 18 février, lors du vol de retour du Mexique en direction de Rome, se référaient au cas du Primat des Gaules. Ce dernier est actuellement au centre d’une polémique autour de sa gestion d’une affaire d’abus sexuels sur mineurs perpétrés dans les années 80. Au courant des faits depuis 2007, le cardinal Barbarin aurait tardé à réagir, avant de rencontrer une victime en 2014.

Mais le père Lombardi répond sans ambages : “Je ne pense pas que cette réponse du pape puisse se référer à ce cas“. “Selon moi, assure-t-il, cela n’a absolument aucun fondement“. Et le jésuite de préciser : “La question a été posée par un journaliste mexicain qui avait à l’esprit le cas du père Maciel (fondateur des Légionnaires du Christ, ndlr) ou ceux des Etats-Unis“. Il s’agissait alors “de cas effectifs de couverture (…) irresponsable“ de prêtres pédophiles, qui ont été transférés au risque que de récidiver ailleurs.

Pour le ‘porte-parole’ du Vatican, “le cas du cardinal Barbarin est complètement différent : il n’a absolument pas pris d’initiatives pour couvrir (ces faits), mais il s’est trouvé face à une situation qui remontait à des années auparavant“. En outre, il n’avait pas reçu “d’accusations particulières“ sur ce cas “délicat et complexe“, estime le père Lombardi, qui juge que “le cardinal avance avec beaucoup de responsabilité“. AK »

Ref. Pédophilie : le cardinal Barbarin agit avec “extrême responsabilité“

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Ethique, Jeunes, Justice, Sexualité, Société 0 commentaire -

La communion sacramentelle pour les divorcés-remariés ? Jean-Paul II explicite François

Lu sur le blog « Salon beige » :

« Les journalistes ont posé la question au pape dans l'avion du retour du Mexique. Ce dernier a confirmé la publication de l'exhortation post-synodale, «avant Pâques». Ce document va «reprendre tout ce que le synode a dit». Pour ce qui est des divorcés remariés «le mot-clé est “d'intégrer” dans la vie de l'Église, les familles blessées, les familles remariées. Mais sans oublier les enfants qui sont les premières victimes de tout cela».

Réponse insatisfaisante pour les journalistes qui ont insisté : «Allez-vous autoriser les divorcés remariés à communier?»

Réponse:

«Ceci est une chose qui vient à la fin… “Intégrer” dans l'Église ne signifie pas communier. La communion n'est pas une récompense que l'on réclamerait, mais il s'agit d'un travail d'intégration où toutes les portes sont ouvertes. Mais, on ne peut pas dire, d'ores et déjà, “ils peuvent communier”. Ce serait une blessure, y compris pour ces mariages et pour ces couples, car cela ne leur ferait pas faire ce chemin d'intégration.»

Où l'on retrouve l'enseignement de Jean-Paul II (Exhortation apostolique "Familiaris Consortio", après le synode de 1980, ndB) :

"Avec le Synode, j'exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles dans son ensemble à aider les divorcés remariés. Avec une grande charité, tous feront en sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de l'Eglise, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à sa vie. On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux oeuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d'implorer, jour après jour, la grâce de Dieu. Que l'Eglise prie pour eux, qu'elle les encourage et se montre à leur égard une mère miséricordieuse, et qu'ainsi elle les maintienne dans la foi et l'espérance!

L'Eglise, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l'Ecriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Eglise, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier: si l'on admettait ces personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Eglise concernant l'indissolubilité du mariage.

La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au sacrement de l'Eucharistie - ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs - par l'exemple l'éducation des enfants -, remplir l'obligation de la séparation, «ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux»."

Ref. Intégrer les divorcés-remariés dans l'Eglise ne signifie pas leur donner la communion

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Sexualité, Société 0 commentaire -

Italie : Beppe Grillo retire son soutien à l'union civile

La réussite populaire du Family Day le 30 janvier à Rome interpelle le deuxième parti d’Italie. Lu sur le blog « salon beige » :

« Suite à l'énorme manifestation pro-famille, le chef du Mouvement 5 étoiles (M5S) a changé d'avis. Dans une note de blog publiée sur le site beppegrillo.it, Beppe Grillo appelle ses sénateurs, qui devront voter les articles du projet d'union civile, à user de leur "liberté de conscience" pour se prononcer sur le point le plus litigieux du texte offrant la possibilité d'adopter les enfants du conjoint. Une volte-face pour le M5S (deuxième formation politique du pays) qui avait jusqu'alors affirmé vouloir voter cette proposition de loi avec le Parti Démocrate.

Beppe Grillo justifie sa décision en expliquant que le Mouvement n'a plus le temps d'organiser un référendum des militants sur le texte. Il semble que ce soit la manifestation monstre du samedi 30 janvier qui lui a fait comprendre que voter ce texte est une erreur.

Le sort de la loi Cirinnà est en péril : le Parti démocrate n'a pas la majorité au Sénat et 34 de ses sénateurs ont fait connaître leurs réserves. Le Parti du Nouveau centre droit (NCD), allié du gouvernement, est fondamentalement contre le texte. Enfin Matteo Renzi lui-même ne soutient la loi que du bout des lèvres et s'en remet lui aussi à la liberté de conscience de ses élus.

Angelino Alfano, ministre de l'intérieur et président du NCD exulte sur tweeter:

"le match est relancé. Toute la loi pourrait sauter".

Le ministre de la Santé, Beatrice Lorenzin, a salué "la victoire de ceux qui réclamaient l'ouverture d'une discussion franche et sincère sur les possibles conséquences néfastes" de l'adoption.

Le « Monde » se demande si Beppe Grillo est réellement convaincu ou s'il cherche à élargir sa base électorale en vue des municipales de juin... »

Ref.

Italie : Beppe Grillo retire son soutien à l'union civile

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine Sociale, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Politique, Sexualité, Société, Témoignages 0 commentaire -

La libération sexuelle a asservi les femmes

D'Eugénie Bastié sur "Figaro Vox" :

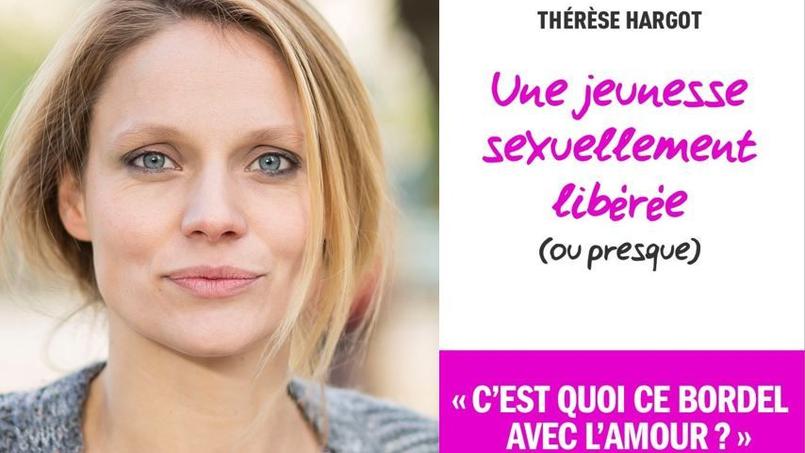

Thérèse Hargot : «La libération sexuelle a asservi les femmes»

FIGAROVOX/ENTRETIEN - Nous croyions avoir été libérés par la révolution sexuelle. Pourtant, pour Thérèse Hargot, entre le culte de la performance imposé par l'industrie pornographique et l'anxiété distillée par une morale hygiéniste, jamais la sexualité n'a été autant normée.

Diplômée d'un DEA de philosophie et société à la Sorbonne puis d'un master en Sciences de la Famille et de la Sexualité, Thérèse Hargot est sexologue. Elle tient un blog et publie Une jeunesse sexuellement libérée (ou presque) chez Albin Michel.

FIGAROVOX: Dans votre livre Une jeunesse sexuellement libérée, vous vous interrogez sur l'impact de la libération sexuelle sur notre rapport au sexe. Qu'est-ce qui a changé, fondamentalement?

THERESE HARGOT: Fondamentalement, rien. Si la norme a changé, notre rapport à la norme lui est le même: nous restons dans un rapport de devoir. Nous sommes simplement passés du devoir de procréer à celui de jouir. Du «il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage» à «il faut avoir des relations sexuelles le plus tôt possible». Autrefois, la norme était donnée par une institution, principalement religieuse, aujourd'hui, elle est donnée par l'industrie pornographique. La pornographie est le nouveau vecteur des normes en matière de vie sexuelle.

Enfin, alors qu'autrefois les normes étaient extérieures, et explicites, aujourd'hui elles sont intériorisées et implicites. Nous n'avons plus besoin d'une institution qui nous dise ce que nous devons faire, nous l'avons très bien intégré par nous-mêmes. On ne nous dit plus explicitement quand est-ce que nous devons avoir un enfant, mais nous avons toutes très bien intégré le «bon moment» pour être mères: surtout pas trop tôt, et lorsque les conditions financières sont confortables. C'est presque pire: comme nous nous croyons libérés, nous n'avons plus conscience d'être soumis à des normes.

Quelle sont les nouveaux critères de cette normativité sexuelle?

La nouveauté, ce sont les notions de performance et de réussite, qui se sont introduites au cœur de la sexualité. Que ce soit pour la jouissance, mais aussi dans notre rapport à la maternité: il faut être une bonne mère, réussir son bébé, son couple. Et qui dit performance, efficacité, dit angoisse de ne pas y arriver. Cette angoisse crée des dysfonctions sexuelles (perte d'érection, etc..). Nous avons un rapport très angoissé à la sexualité, car nous sommes sommés de la réussir.

Cela touche autant les hommes que les femmes?

Les deux, mais de manière différente. On reste dans les stéréotypes: l'homme doit être performant dans sa réussite sexuelle, et la femme dans les canons esthétiques.

La norme semble aussi passer par un discours hygiéniste, qui a remplacé les morales d'antan…

Le sida, les MST, les grossesses non désirées: nous avons grandi, nous, petits enfants de la révolution sexuelle, dans l'idée que la sexualité était un danger. A la fois on nous dit que nous sommes libres et en même temps que nous sommes en danger. On parle de «safe-sex» de sexe propre, on a remplacé la morale par l'hygiène. Culture du risque et illusion de liberté, tel est le cocktail libéral qui règne désormais, aussi, dans la sexualité. Ce discours hygiéniste est très anxiogène, et inefficace: de nombreuses MST sont toujours transmises.

Vous êtes sexologue au collège. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez les adolescents que vous fréquentez?

La chose la plus marquante, c'est l'impact de la pornographie sur leur manière de concevoir la sexualité. Avec le développement des technologies et d'internet, la pornographie est rendu extrêmement accessible, et individualisée. Dès le plus jeune âge, elle conditionne leur curiosité sexuelle: à 13 ans, des jeunes filles me demandent ce que je pense des plans à trois. Plus largement, au-delà des sites internet pornographiques, on peut parler d'une «culture porno», présente dans les clips, les émissions de téléréalité, la musique, la publicité, etc..

Quel impact a la pornographie sur les enfants?

Comment est-ce qu'un enfant reçoit ces images? Est-il capable de faire la distinction entre le réel et les images? La pornographie prend en otage l'imaginaire de l'enfant sans lui laisser le temps de développer ses propres images, ses propres fantasmes. Elle crée une grande culpabilité d'éprouver une excitation sexuelle au travers de ces images et une dépendance, car l'imaginaire n'a pas eu le temps de se former.

«Etre libre sexuellement au XXIème siècle, c'est donc avoir le droit de faire des fellations à 12 ans». La libération sexuelle s'est-elle retournée contre la femme?

Tout à fait. La promesse «mon corps m'appartient» s'est transformé en «mon corps est disponible»: disponible pour la pulsion sexuelle masculine qui n'est en rien entravée. La contraception, l'avortement, la «maitrise» de la procréation, ne pèsent que sur la femme. La libération sexuelle n'a modifié que le corps de la femme, pas celui de l'homme. Soit disant pour la libérer. Le féminisme égalitariste, qui traque les machos, veut imposer un respect désincarné des femmes dans l'espace public. Mais c'est dans l'intimité et notamment l'intimité sexuelle que vont se rejouer les rapports de violence. Dans la sphère publique, on affiche un respect des femmes, dans le privé, on regarde des films porno où les femmes sont traitées comme des objets. En instaurant la guerre des sexes, où les femmes se sont mis en concurrence directe avec les hommes, le féminisme a déstabilisé les hommes, qui rejouent la domination dans l'intimité sexuelle. Le succès de la pornographie, qui représente souvent des actes violents à l'égard des femmes, du revenge-porn, et de Cinquante nuances de Grey, roman sadomasochiste, sont là pour en témoigner.

Vous critiquez une «morale du consentement» qui fait de tout acte sexuel un acte libre pourvu qu'il soit «voulu»…

Avec nos yeux d'adultes, nous avons parfois tendance à regarder de façon attendrie la libération sexuelle des plus jeunes, émerveillés par leur absence de tabous. En réalité ils subissent d'énormes pressions, ils ne sont pas du tout libres. La morale du consentement est au départ quelque chose de très juste: il s'agit de dire qu'on est libre lorsqu'on est d'accord. Mais on a étendu ce principe aux enfants, leur demandant de se comporter comme des adultes, capables de dire oui ou non. Or les enfants ne sont pas capables de dire non. On a tendance à oublier dans notre société la notion de majorité sexuelle. Elle est très importante. En dessous d'un certain âge, on estime qu'il y a une immaturité affective qui ne rend pas capable de dire «non». Il n'y a pas de consentement. Il faut vraiment protéger l'enfance.

A contre-courant, vous prônez la contraception naturelle, et critiquez la pilule. Pourquoi?

Je critique moins la pilule que le discours féministe et médical qui entoure la contraception. On en a fait un emblème du féminisme, un emblème de la cause des femmes. Quand on voit les effets sur leur santé, leur sexualité, il y a de quoi douter! Ce sont elles qui vont modifier leurs corps, et jamais l'homme. C'est complètement inégalitaire. C'est dans cette perspective que les méthodes naturelles m'intéressent, car elles sont les seules à impliquer équitablement l'homme et la femme. Elles sont basées sur la connaissance qu'ont les femmes de leurs corps, sur la confiance que l'homme doit avoir dans la femme, sur respect du rythme et de la réalité féminines. Je trouve cela beaucoup plus féministe en effet que de distribuer un médicament à des femmes en parfaite santé! En faisant de la contraception une seule affaire de femme, on a déresponsabilisé l'homme.

Vous parlez de la question de l'homosexualité, qui taraude les adolescents….

«Etre homosexuel», c'est d'abord un combat politique. Au nom de la défense de droits, on a réuni sous un même drapeau arc-en-ciel des réalités diverses qui n'ont rien à voir. Chaque personne qui dit «être homosexuelle» a un vécu différent, qui s'inscrit dans une histoire différente. C'est une question de désirs, de fantasmes, mais en rien une «identité» à part entière. Il ne faut pas poser la question en termes d'être, mais en termes d'avoir. La question obsède désormais les adolescents, sommés de choisir leur sexualité. L'affichage du «coming out» interroge beaucoup les adolescents qui se demandent «comment fait-il pour savoir s'il est homosexuel, comment savoir si je le suis?» L'homosexualité fait peur, car les jeunes gens se disent «si je le suis, je ne pourrais jamais revenir en arrière». Définir les gens comme «homosexuels», c'est créer de l'homophobie. La sexualité n'est pas une identité. Ma vie sexuelle ne détermine pas qui je suis.

Que faire selon vous pour aider la jeunesse à s'épanouir sexuellement? Est-ce un but en soi? Les cours d'éducation sexuelle sont-ils vraiment indispensables?

Il ne faut pas apprendre aux adolescents à s'épanouir sexuellement. Il faut apprendre aux jeunes à devenir des hommes et des femmes, les aider à épanouir leur personnalité. La sexualité est secondaire par rapport à la personnalité. Plutôt de parler de capotes, de contraception et d'avortement aux enfants, il faut les aider à se construire, à développer une estime de soi. Il faut créer des hommes et des femmes qui puissent être capables d'être en relation les uns avec les autres. Il ne faut pas des cours d'éducation sexuelle, mais des cours de philosophie!

Lire également : Une sexologue sur le terrain

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Ethique, Famille, Jeunes, Livres - Publications, Sexualité, Société 0 commentaire -

Family Day à Rome : « Nous sommes le peuple de la famille, de Dieu. »

Lu dans le journal « Le Monde» sous la signature de Philippe Ridet :

"A chaque samedi sa manif. Après celle des partisans du contrat d'union civile (baptisé "formation sociale spécifique") la semaine dernière dans 90 villes d'Italie, c'était au tour des "anti" de démontrer leur puissance, samedi 30 janvier, au cirque Maxime de Rome. Les "pro pacs" se disaient "un million" a travers toute la Péninsule, les "anti" ont donc doublé la mise en annonçant "deux millions de personnes présentes".

La presse a beau publier chaque année la jauge maximale des principaux lieux de manifestation dans la Ville Eternelle, rien n'y fait. Même L'Avvenire, le quotidien de la Conférence épiscopale italienne (CEI) rappelait dans son édition du 29 janvier que la capacité du cirque Maxime était de "450 000 personnes". Mais en l'absence de comptage de la part des forces de l'ordre, c'est celui des organisateurs qui prime.

Qu'importe ! Ils étaient des dizaines de milliers, 300 000, selon nous qui sommes d'une nature généreuse. Des gens de tous âges, de toutes conditions. Les autorités de l'Eglise catholique et les partis politiques qui soutiennent le mouvement ont fait ce qu'ils ont pu. 1500 autobus sont arrivés à Rome, ainsi que plusieurs trains spéciaux, remplis de familles effarouchées à l'idée de n'être plus un modèle unique dans la société italienne.

Pas encore de législation spécifique pour les unions libres

Si la loi, proposée par la sénatrice Monica Cirinnà (Parti démocrate, centre gauche) et qui devrait être discutée au Sénat à partir de mardi, était approuvée, elle ouvrirait de nouveaux droits au couples homosexuels - dont celui (très contesté) d'adopter l'enfant de son partenaire."C'est le cœur symbolique de ce projet", explique l'élue. L'Italie est avec la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie un des rares pays de l'Union européenne à n'avoir aucune législation spécifique pour les unions libres.

De cette exception culturelle, les intervenants de la manifestation de samedi ont voulu faire au contraire une " preuve de civilisation". "Nous sommes le peuple de la famille, de Dieu. Nous sommes l'avant-garde", a tonné Massimo Gandolfini, un neuropsychiatre de Brescia (Lombardie), père de sept enfants adoptés qui soutient que "si l'homosexualité n'est pas une maladie, elle est une source de perturbation de la personnalité".

De nombreux manifestants brandissaient également des drapeaux de la "Manif pour tous" dont quelques chefs de file sont venus à Rome poursuivre le combat qu'ils ont perdu en France. Chaque orateur a pris soin au cours de son intervention de prononcer autant de fois qu'il était possible les mots de "mamma", "papà" et"bambini" au point qu'il était difficile, de loin, de faire la différence entre eux. Egalement présents, quelques ministres centristes du gouvernement de Matteo Renzi et des parlementaires de gauche ouvertement catholiques.

C'est désormais au premier ministre, après que chaque camp a revendiqué sa victoire, de fixer un cap aux parlementaires. Dans son programme de candidat à la tête du Parti Démocrate, il s'est engagé, il y a deux ans, à faire voter cette loi. Depuis, il semble s'être éloigné de cette promesse plusieurs fois repoussée.

La nomination cette semaine de cinq nouveaux secrétaires d'Etat, tous issus du Nouveau cendre droit (NCD), un parti hostile à la "formation sociale spécifique", apparaît, aux yeux des partisans de l'union civile, comme un mauvais présage. A Rome, samedi, une grande banderole barrait le cirque Maxime sur laquelle on pouvait lire, à l'adresse du chef du gouvernement: 'Nous n'oublierons pas' ".

Ref. A Rome, les manifestants anti pacs se voient en "phare de la civilisation"

Quoi qu’il en soit, ils étaient plusieurs centaines de milliers : succès d’autant plus méritoire que le Vatican et, dans son sillage, l’épiscopat italien sont demeurés sur une « prudente » réserve.

JPSC

-

Manifestation du 30 janvier contre le projet de loi italien d’union civile : le pape François et les évêques restent au balcon

L’Italie se déchire sur le projet de loi sur la création d’une union civile, discuté au Sénat à partir du 2 février. La manifestation du 30 janvier, contre l’union civile et l’adoption pour les couples homosexuels, n’a pas le soutien officiel de l’épiscopat italien. Le pape François reste distant, tout en rappelant le caractère irremplaçable du mariage chrétien. C'est la méthode Bergoglio. Commentaire de Sébastien Maillard dans « La Croix »:

À la proposition de loi permettant à des personnes homosexuelles de s’unir civilement et d’adopter des enfants, les évêques italiens disent « non », en particulier à l’adoption. Ils ne sont pas pour autant convaincus de descendre dans la rue le 30 janvier à Rome. Ni de cautionner officiellement cette mobilisation.

Le 25 janvier, le président de la Conférence des évêques d’Italie (CEI), le cardinal Angelo Bagnasco, n’a fait aucune référence publique au Family Day. Sur le fond, il a réaffirmé que la famille fondée entre un homme et une femme n’avait pas d’autre équivalent, argumentant en particulier contre le volet adoption de la loi : « Les enfants ne sont jamais un droit, parce qu’ils ne sont pas des choses à produire. » À chaque catholique d’en tirer les conséquences politiques.

Une distance de l’épiscopat et du Vatican

L’épiscopat italien avait déjà marqué sa distance lors d’un rassemblement du 20 juin 2015 contre le même projet. De grands mouvements catholiques n’avaient pas appelé à s’y joindre, à l’exemple de la communauté de Sant’Egidio ou de Communion et libération dont le dirigeant, le prêtre espagnol Julian Carron, avait expliqué que son expérience en Espagne l’avait laissé sceptique.

> Lire aussi : L’Italie va devoir reconnaître l’union civile des couples homosexuels

« Chaque fois que, pour défendre une valeur, on descend dans la rue, il en ressort pour résultat… un mur. Cela n’arrête ni ne ralentit le processus, mais l’accélère », avait-il averti, préférant « montrer un peu plus d’humanité dans le témoignage de la vie quotidienne ».

À l’inverse, le Chemin néo-catéchuménal ou le Renouveau charismatique apparaissent, parmi d’autres, en première ligne. Mais sans mandat de l’épiscopat italien. Moins encore du Vatican qui, en retrait, envoie des signaux.

Le 22 janvier, veille d’une mobilisation en faveur de la loi, le pape François avait réaffirmé qu’« il ne pouvait y avoir de confusion entre la famille voulue par Dieu et tout autre type d’unions ». De même, avant la manifestation du 20 juin, il avait dénoncé, sans nommer le mariage gay, « ces colonisations idéologiques, (qui) font beaucoup de mal et détruisent une société, un pays, une famille ». Avant un référendum sur cette question en Slovénie, le mois dernier, il s’était montré plus explicite, encourageant lors d’une audience publique, le 16 décembre, « tous (les Slovènes), spécialement ceux qui ont des responsabilités publiques, à soutenir la famille, structure de référence de la vie en société ».

Un changement de façon de faire par rapport aux précédents pontificats

L’implication vaticane s’arrête là. Jorge Bergoglio incite les jeunes à ne pas craindre d’aller à contre-courant et de s’investir en politique, mais en termes généraux. Il a aussi déclaré ne pas reprendre à son compte l’expression de « valeurs non négociables » chère au précédent pontificat.

« C’est un changement par rapport au temps où le Vatican, sous Jean-Paul II et Benoît XVI, et la Conférence épiscopale italienne, sous le cardinal Ruini, bloquaient des projets de loi », relève Marco Politi, auteur de François parmi les loups. Le projet de loi sur les droits et devoirs des personnes vivant ensemble (Dico) du gouvernement Prodi avait été vivement combattu en 2007, tout comme le référendum sur la procréation assistée de 2005.

> En 2007 : Les catholiques italiens manifestent pour défendre la famille

« Les évêques italiens misent à présent sur l’efficacité des laïcs, observe l’historien Giovanni Marie Vian, directeur de l’Osservatore Romano, le quotidien du Vatican. L’époque où ils intervenaient directement dans le champ politique est révolue. »

« C’est un signe de maturité des laïcs italiens », ajoute Marco Tossati, du quotidien La Stampa, qui ignore si certains évêques seront au rassemblement : « Sans attendre des évêques jugés ambigus sur ces sujets, ils prennent leurs responsabilités à la lumière de ce qu’enseigne l’Église et à l’égard de la société ».

Ref. Les évêques italiens laissent agir les laïcs

Le peuple au charbon, les épiscopes au balcon ?

JPSC

-

Cologne est-il le signe qu’il faut fermer les portes ou fermer les yeux ?

De Kamel Daoud sur le site de "L'Hebdo" :

Viol et fantasmes sur «Europe»

KAMEL DAOUD Né en 1970 en Algérie, dans la région de Mostaganem, il est journaliste et écrivain d’expression française: Il écrit en français car, dit-il, «l’arabe est piégé par le sacré, les idéologies dominantes. On a fétichisé, politisé, idéologisé cette langue.» Kamel Daoud est l’auteur, notamment, des romans Le Minotaure 504 et Meursault, contre-enquête. Il a été finaliste du Prix Goncourt 2014 et a obtenu le Goncourt du premier roman 2015.

L’écrivain algérien Kamel Daoud réagit aux agressions sexuelles qui ont bouleversé l’Allemagne à Nouvel An. Des réfugiés, explique-t-il, nous ne voyons que le statut, pas la culture. C’est ainsi que leur accueil est placé sous le signe de la bureaucratie et de la charité, sans tenir compte des préjugés culturels et des pièges religieux.

Que s’est-il passé à Cologne? On peine à le savoir avec exactitude en lisant les comptes rendus, mais on sait au moins ce qui s’est passé dans les têtes. Celle des agresseurs, peut-être; celle des Occidentaux, sûrement.

Fascinant résumé des jeux de fantasmes. Le «fait» en lui-même correspond on ne peut mieux au jeu d’images que l’Occidental se fait de l’Autre, le réfugié-immigré: angélisme, terreur, réactivation des peurs d’invasions barbares anciennes et base du binôme barbare-civilisé. Des immigrés accueillis s’attaquent à «nos» femmes, les agressent et les violent. Cela correspond à l’idée que la droite et l’extrême droite ont toujours construite dans les discours contre l’accueil des réfugiés. Ces derniers sont assimilés aux agresseurs, même si l’on ne le sait pas encore avec certitude. Les coupables sont-ils des immigrés installés depuis longtemps? Des réfugiés récents? Des organisations criminelles ou de simples hooligans? On n’attendra pas la réponse pour, déjà, délirer avec cohérence. Le «fait» a déjà réactivé le discours sur «doit-on accueillir ou s’enfermer?» face à la misère du monde. Le fantasme n’a pas attendu les faits.Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Europe, International, Islam, Politique, Sexualité, Société 0 commentaire -

Mariage chrétien : l’exemple de l’Afrique

Rédigé par le chanoine Thibaut de Ternay, ICRSP le 20 janvier 2016 dans Tribune libre sur le site du bimensuel « L’homme nouveau » :

Le Synode sur la famille a laissé plus d’un fidèle désemparé sur les interprétations concernant la question de l’admission ou non des divorcés remariés à la communion. Le chanoine Ternay en mission au Gabon de 2008 à 2011 témoigne en pasteur des fidèles africaines qui, ayant renoncé à une vie irrégulière, trouvaient avec la Croix la joie que donne le Christ.

Le Synode sur la famille a laissé plus d’un fidèle désemparé sur les interprétations concernant la question de l’admission ou non des divorcés remariés à la communion. Le chanoine Ternay en mission au Gabon de 2008 à 2011 témoigne en pasteur des fidèles africaines qui, ayant renoncé à une vie irrégulière, trouvaient avec la Croix la joie que donne le Christ.En lien avec l’actualité de ces derniers mois, je suis marqué par le synode sur la famille qui a eu le mérite d’aborder un certain nombre de points, même si l’impression laissée pourrait se résumer sur la question des divorcés remariés et l’Eucharistie. Ce synode laissera une source de travail intéressante au service de la Tradition de l’Église multiséculaire, grâce aux nombreux cardinaux et évêques qui ont voulu avec courage défendre la doctrine et la clarté de l’Évangile face à un courant kaspérien qui souhaite pouvoir ouvrir le Sacrement aux Hommes exprimant leur souffrance de privation de la communion eucharistique. Pour cela on mettra en place un chemin pénitentiel où l’homme et la femme vivant une deuxième union et montrant une capacité à la fidélité dans le temps, pourraient alors recevoir la sainte Eucharistie. En quelque sorte, il faudrait s’adapter par souci pastoral à la personne en fonction des circonstances, et non plus en fonction de l’Évangile, en prenant finalement le risque de devoir écrire un nouvel évangile. Paradoxalement, on défendra l’Évangile, au prix de mille contorsions, pour ne pas mettre au pilori la doctrine de l’indissolubilité du mariage. Dans la pratique, l’esprit ambiant faisant force de loi, elle deviendra une image d’Épinal.

Pastoralement, que ferons nous dans nos paroisses ? Faudra t-il mettre sur un même pied d’égalité les couples qui vivent la fidélité dans une deuxième union, et un couple qui vit la fidélité dans l’unité du Sacrement ? Pourront-ils, au même titre que les autres, préparer nos jeunes au mariage? Difficile de ne pas leur donner cet accès si on les admet à l’Eucharistie, et comment pourront-ils parler de l’indissolubilité du mariage ? Que ferons-nous de ceux qui vivent l’exigence de l’Évangile ? Avant d’être un désastre sur le plan doctrinal, le courant kaspérien est d’abord un naufrage sur le plan pastoral.

Le drame de l'infidélité

Une des grandes calamités de notre temps est celle de l’infidélité éloignant l’homme de Dieu. L’idée d’un chemin pénitentiel marqué par une théologie de la gradualité pour mettre en avant la fidélité d’une deuxième union et permettre aux couples de reprendre le chemin de la communion eucharistique, est un péché. C’est un péché, car à la base il y aura toujours l’infidélité du mariage sacramentel rompu par le drame du divorce. L’Évangile ne veut pas dire que l’on ne comprend pas le monde, ni que l’on ferme la porte à celui qui vit dans le péché, parfois malgré lui. Le Christ n’a pas eu peur d’entrer dans la maison du pécheur, non pour le conforter dans sa fange, mais pour l’inviter à sortir du vieil homme pour aller puiser, tel un cerf, à la source de celui qui est l’Amour. Cela demande de faire le choix de la conversion où Dieu notre Créateur devient véritablement le moteur de notre vie. Le choix de vie pour être fidèle à l’exigence de l’Évangile n’est pas facile, mais il est possible si le pécheur rencontre dans le pasteur, le Bon Pasteur qui aime ses brebis en étant capable de faire confiance aux brebis en bonne santé pour aller chercher la brebis égarée et la ramener au troupeau de l’Unité.

Curé de 2008 à 2011 de la paroisse Notre Dame de Lourdes à Libreville au Gabon, j’ai connu des choix de vie qui ont édifié toute la paroisse. Je prendrai l’exemple de ces femmes ayant rencontré un homme qui a eu la bonté de les aider pour payer des études ou un logement. Cette bonté n’était qu’apparente car en réalité cela se traduisait par « un droit de cuissage » où la femme pouvait ainsi montrer sa reconnaissance en devenant « amante » de son mentor. C’est ni plus ni moins qu’une forme de prostitution. Ces femmes qui découvraient la paroisse et qui prenaient l’habitude de pratiquer, ne manquaient pas d’intégrer des groupes de prière, de catéchisme pour adultes, et devenaient ainsi actives dans la vie paroissiale.

Laisser la grâce agir

Quand les habitudes de la pratique étaient bien en place, que la grâce agissait dans l’âme et que cette grâce était perçue, acceptée et vécue dans une union au Seigneur, ces femmes me faisaient part de leur grande souffrance de ne pas pouvoir communier, ni recevoir l’absolution, du fait qu’elles vivaient dans une structure de péché. Cette souffrance de voir ces âmes ne pas pouvoir communier transperçait mon cœur de Prêtre. Les voir grandir dans la paroisse de semaine en semaine, de mois en mois… me permettait d’avoir un lien spirituel avec ces âmes qui se traduisait par une grande confiance réciproque. Ainsi, sans aller plus vite que la grâce, pour reprendre l’expression de Saint François de Sales (« Il ne faut pas enjamber la Providence »), lorsqu’elles venaient pour me demander comment faire pour recevoir Jésus-Hostie et pour pouvoir recevoir l’absolution au confessionnal, je les jugeais prêtes à entendre le langage de l’Amour, lequel passe par l’exigence de la conversion. Reprenant la Genèse, particulièrement le passage où l’homme est modelé à l’image et à la ressemblance de Dieu, je leur posais cette question : Que fais-tu de ta dignité de femme par rapport à la création où Dieu t’a créée à son image et à sa ressemblance ? Es-tu prête à faire un choix de vie pour rompre avec la structure de péché dans laquelle tu vis ? Quelques jours après, j’avais la réponse. Elle se traduisait par un choix de vie basé sur le Christ et l’acceptation de la Croix, et donc une rupture avec le péché entrainant un terme au « droit de cuissage ». Ce choix était courageux, car il entrainait immédiatement l’arrêt de l’aide que le mentor pouvait donner tous les mois. Cela entrainait une misère plus grande pour ces femmes qui devaient trouver un nouveau logement…

Une joie rayonnante

Je me souviens d’avoir béni une maison en béton de 12 m², sans fenêtres, où vivait une de ces femmes avec 4 enfants, de pères différents. Cette femme qui avait retrouvé le chemin de la Communion était joyeuse et rayonnante ; elle entrainait de nouvelles âmes à la paroisse. Cette joie rayonnante et missionnaire, nous la trouvions avec mes confrères chez toutes ces femmes qui avaient fait le choix d’une vraie conversion.

Après, il est évident que l’accompagnement spirituel de ces personnes demande aussi de développer des structures permettant de leur trouver du travail, un logement plus décent, de scolariser les enfants, etc. Une autre phrase de Saint François de Sales marque bien ce qui se passe dans l’âme qui choisit l’exigence de la conversion :« Oh Philothée, plantez en votre cœur la Croix du Christ et vous récolterez une pluie de roses ». Il n’y a pas de conversion sans la Croix, et il n’y a pas de joie sans conversion.

En cette année jubilaire de la Miséricorde, n’ayons pas peur d’annoncer duc in altum la Croix du Christ pour libérer en nous la joie trop souvent emprisonnée par nos péchés. Saint Louis partait en croisade pour libérer les chrétiens captifs et libérer la Terre Sainte ; aujourd’hui la nouvelle croisade c’est d’annoncer la Croix, la conversion par nos choix de vie pour libérer la joie qui nous permet de mieux s’unir au divin Cœur de Jésus, en utilisant trois armes : l’Amour, il nous faut aimer le pécheur ; la Prudence, il nous faut détester le péché ; et la Prière car sans la grâce je ne suis capable de rien. »

Ref. Mariage chrétien : l’exemple de l’Afrique

Toute la question est de savoir si l’exhortation post-synodale du pape François dissipera ou ajoutera à la confusion « pastorale » ambiante.

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Sexualité, Société, Témoignages 4 commentaires -

Le pape François et le « lobby gay » dans l’Eglise

Lu sur le site web de l’hebdomadaire « La Vie », cette interview du cardinal hondurien Maradiaga, coordinateur du « C 9 » ( commission de 9 cardinaux nommés par le pape François pour l’aider dans le gouvernement de l’Eglise ) :

« Dans une interview accordée au journal hondurien El Heraldo le mardi 12 janvier, l’archevêque de Tegucigalpa reconnaît la présence d'un ”lobby gay” au Vatican, relate l’Apic.

« Qu'en est-il de l'infiltration de la communauté gay au sein du Vatican ? » A la question du journal hondurien, la réponse du cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa, capitale du Honduras, est claire : « Il ne s'agit pas seulement d'une infiltration, le pape François a même parlé d'un lobby en ce sens. Peu à peu, le pape cherche à “purifier” cette situation, poursuit-il. On peut comprendre les homosexuels, et la législation pastorale est là pour les assister, mais ce qui est erroné ne peut pas être la vérité. »

D'après le coordinateur du Conseil des cardinaux (C9) pour la réforme de la Curie, certaines personnes ont interprété les paroles du pape François comme signifiant une ouverture de l'Église au mariage de personnes de même sexe. Le cardinal exclut une telle possibilité : « Nous devons comprendre que certaines choses peuvent être réformées et d'autres ne le peuvent pas ». Et d’insister sur le fait que « la loi naturelle ne peut pas être réformée. Dieu a conçu le corps humain, homme et femme, de manière à se compléter mutuellement et transmettre la vie. Le contraire n'est pas dans le plan de la création. Il y a des choses qui ne peuvent pas être modifiées ».

Un précédent rapport sur le travail du pape pour contrer le “lobby gay” a été largement diffusé, mais sa précision est incertaine, précise l’Apic. Déjà en juin 2013, ainsi que nous le relations alors, le site Reflexión y Liberación avait affirmé que François mentionnait l'existence d'un “lobby gay”, lors d'une rencontre de la Confédération latino-américaine des religieuses et religieux (CLAR). Mais cette dernière a déclaré que l'affirmation rapportée « ne peut pas être attribuée avec certitude au Saint-Père ».

Le pape avait lui-même clarifié ses propos durant le vol du retour de Rio, le 28 juillet 2013. « On écrit beaucoup sur ce lobby gay, je ne l'ai pas encore rencontré », déclarait alors le pape. « Tous les lobbies sont mauvais. Ils sont ce qu'il y a de plus problématique pour moi ». Citant l'enseignement du Catéchisme, contre la marginalisation des personnes homosexuelles, il ajoutait :« Si une personne est homosexuelle et qu'elle cherche sincèrement le Seigneur, qui suis-je pour la juger ? ».

Ref. Le cardinal Maradiaga reconnaît l'existence d'un “lobby gay” au Vatican

Bref, lobby gay ou pas dans l’Eglise, « on peut comprendre les homosexuels, et la législation pastorale est là pour les assister, mais ce qui est erroné ne peut pas être la vérité ».

Sur son blog "Chiesa", le « vaticaniste » Sandro Magister note, par ailleurs: « Au mois de juin dernier, lors de l’annonce d’un "Family Day" à Rome contre la légalisation des unions homosexuelles, Nunzio Galantino, le secrétaire de la conférence des évêques d’Italie (CEI), qui informe ces évêques de ce que veut le pape, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le projet à peine conçu soit abandonné. La manifestation a tout de même eu lieu et elle a rassemblé un très grand nombre de participants, mais le pape François s’est bien gardé de lui donner sa bénédiction publiquement. Les fidèles peuvent intervenir également dans le domaine politique, mais il ne faut pas qu’ils pensent qu’ils ont des "évêques-pilotes". C’est ce que le pape a déclaré, par la suite, devant les participants aux états-généraux de l’Église italienne réunis à Florence au mois de novembre ». Voir ici.

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Sexualité, Société 4 commentaires -

Mariage gay : la Communion anglicane prend des "sanctions"

L’ "Église" épiscopale des États-Unis vient d’être exclue des réunions et événements officiels de la Communion anglicane pour une durée de trois ans. Cette décision collégiale fait suite à des prises de positions contestées sur la question du mariage homosexuel, qu’elle accepte de célébrer depuis un an. Hugues Lefèvre dans « famille chrétienne :

« Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, avait annoncé la semaine dernière sur Twitter que la Communion anglicane allait être secouée. Il ne s’est pas trompé. À l’issue d’un sommet rassemblant à huis clos les prélats des trente-huit provinces de la Communion anglicane, l’Église épiscopale – qui représente dans les faits la branche américaine de l’Église anglicane – a été sanctionnée. « Pendant trois ans, l’Église épiscopale ne sera plus considérée comme un de nos membres. […] Ses dirigeants ne prendront plus part aux décisions sur les sujets doctrinaires ou de règlements », peut-on lire dans un communiqué en date du 14 janvier.

Cette suspension est justifiée par les positions très libérales de l’Église épiscopale sur la question du mariage homosexuel. « En changeant récemment ses règles sur le mariage, l’Église épiscopale a créé une rupture fondamentale sur la foi et l’enseignement de la doctrine du mariage portée par la majorité de nos Provinces », détaille le communiqué.

L’année dernière, après un vote interne, l’Église épiscopale avait en effet décidé d’autoriser les mariages entre les personnes de même sexe. Elle avait également adopté un nouveau rite afin de pouvoir marier aussi bien les couples hétérosexuels qu’homosexuels. Ces décisions avaient alors choqué certaines Églises de la Communion anglicane, notamment en Afrique.

Le communiqué stipule également que « la majorité » des prélats rassemblés à Cantorbéry réaffirme que « la doctrine traditionnelle de l’Église en ce qui concerne l’enseignement des écritures considère le mariage comme l’union à vie entre un homme et une femme ».

Ref. Mariage gay : la Communion anglicane prend des sanctions

La communion anglicane est l’équivalent religieux du commonwealth britannique : un club sans portée contraignante autre que celle d’exclure les membres qui contreviennent à son règlement d’ordre intérieur.Comme l’a précisé l’ « archevêque » Welby, primat de l’Eglise anglicane, « nous n’avons pas le pouvoir de sanctionner une Eglise (sic) dans ses activités, seule sa participation à la vie de communion sera impactée », une « vie commune » qui représente bien peu de chose…

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Ethique, Famille, Foi, Patrimoine religieux, Religions, Sexualité, Société 0 commentaire