CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

DU DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

HOMÉLIE DE JEAN PAUL II (source)

Dimanche 22 avril 2001

1. "Ne crains pas, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant; je fus mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles" (Ap 1, 17-18).

Dans la seconde lecture, tirée du livre de l'Apocalypse, nous avons écouté ces paroles réconfortantes. Elles nous invitent à tourner le regard vers le Christ, pour faire l'expérience de sa présence rassurante. A chacun, quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve, même la plus complexe et dramatique, le Ressuscité répète: "Ne crains pas!"; je suis mort sur la croix, mais à présent "me voici vivant pour les siècles des siècles", "Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant".

"Le Premier", c'est-à-dire la source de chaque être et prémisse de la nouvelle création; "le Dernier", le terme définitif de l'histoire; "le Vivant", la source intarissable de la Vie qui a vaincu la mort pour toujours. Dans le Messie crucifié et ressuscité nous reconnaissons les traits de l'Agneau immolé sur le Golgotha, qui implore le pardon pour ses bourreaux et qui ouvre les portes du ciel pour les pécheurs repentis; nous entrevoyons le visage du Roi immortel qui détient désormais "la clef de la Mort et de l'Hadès" (Ap 1, 18).

2. "Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour!" (Ps 117, 1).

Nous faisons nôtre l'exclamation du Psalmiste, que nous avons chantée dans le Psaume responsorial: la miséricorde du Seigneur est éternelle! Pour comprendre jusqu'au bout la vérité de ces paroles, laissons-nous conduire par la liturgie au coeur de l'événement de salut, qui unit la mort et la résurrection du Christ à notre existence et à l'histoire du monde. Ce prodige de miséricorde a radicalement changé le destin de l'humanité. C'est un prodige dans lequel apparaît en plénitude l'amour du Père qui, pour notre rédemption, ne recule pas même devant le sacrifice de son Fils unique.

Dans le Christ humilié et qui souffre, les croyants et les non-croyants peuvent admirer une solidarité surprenante, qui l'unit à notre condition humaine au-delà de toute mesure imaginable. La Croix, également après la résurrection du Fils de Dieu, "parle et ne cesse jamais de parler de Dieu-le-Père, qui est toujours fidèle à son amour éternel envers l'homme [...] Croire en un tel amour signifie croire dans la miséricorde" (Dives in misericordia, n. 7).

Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour son amour, qui est plus fort que la mort et que le péché. Il se révèle et se réalise comme miséricorde dans notre existence quotidienne et il invite chaque homme à avoir, à son tour, "miséricorde" à l'égard du Crucifié. Le programme de vie de chaque baptisé et de l'Eglise tout entière n'est-il pas précisément d'aimer Dieu et d'aimer son prochain et même ses "ennemis", en suivant l'exemple de Jésus?

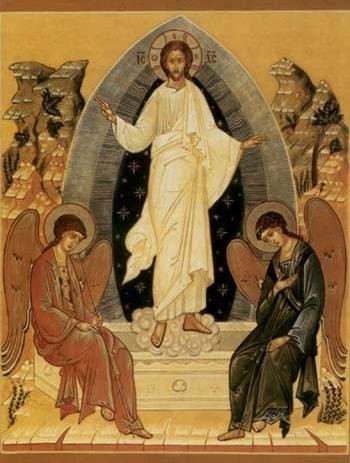

3. Avec ces sentiments, nous célébrons le deuxième Dimanche de Pâques, qui depuis l'année dernière, année du grand Jubilé, est également appelé "Dimanche de la Miséricorde divine". C'est pour moi une grande joie de pouvoir me joindre à vous tous, chers pèlerins et fidèles venus de divers pays pour commémorer, après un an, la canonisation de soeur Faustyna Kowalska, témoin et messagère de l'amour miséricordieux du Seigneur. L'élévation aux honneurs des autels de cette humble religieuse, fille de ma terre, ne représente pas seulement un don pour la Pologne, mais aussi pour toute l'humanité. Le message dont elle a été la détentrice constitue la réponse adéquate et incisive que Dieu a voulu offrir aux hommes de notre temps, marqué par d'immenses tragédies. Jésus dit un jour à soeur Faustyna: "L'humanité ne trouvera pas la paix, tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la Miséricorde divine" (Petit journal, p. 132). La Miséricorde divine! Voilà le don pascal que l'Eglise reçoit du Christ ressuscité et qu'il offre à l'humanité, à l'aube du troisième millénaire.

4. L'Evangile, qui vient d'être proclamé, nous aide à saisir pleinement le sens et la valeur de ce don. L'évangéliste Jean nous fait en quelque sorte partager l'émotion éprouvée par les Apôtres lors de la rencontre avec le Christ, après sa résurrection. Notre attention s'arrête sur le geste du Maître, qui transmet aux disciples craintifs et stupéfaits la mission d'être ministres de la Miséricorde divine. Il leur montre ses mains et son côté qui portent les signes de la passion et leur dit: "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie" (Jn 20, 21). Ayant dit cela "il souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus" (Jn 20, 22-23). Jésus leur confie le don de "remettre les péchés", un don qui naît des blessures de ses mains, de ses pieds et surtout de son côté transpercé. C'est de là qu'une vague de miséricorde se déverse sur l'humanité tout entière.

Nous revivons ce moment avec une grande intensité spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre à nous aussi ses plaies glorieuses et son coeur, fontaine intarissable de lumière et de vérité, d'amour et de pardon.

5. Le Coeur du Christ! Son "Sacré Coeur" a tout donné aux hommes: la rédemption, le salut, la sanctification. De ce coeur surabondant de tendresse sainte Faustyna Kowalska vit se libérer deux rayons de lumière qui illuminaient le monde. "Les deux rayons - selon ce que Jésus lui-même lui confia - représentent le sang et l'eau (Petit journal, p. 132). Le sang rappelle le sacrifice du Golgotha et le mystère de l'Eucharistie; l'eau, selon le riche symbolisme de l'évangliste Jean, fait penser au baptême et au don de l'Esprit Saint (cf. Jn 3, 5; 4, 14).

A travers le mystère de ce coeur blessé, le flux restaurateur de l'amour miséricordieux de Dieu ne cesse de se répandre également sur les hommes et sur les femmes de notre temps. Ce n'est que là que celui qui aspire au bonheur authentique et durable peut en trouver le secret.

6. "Jésus, j'ai confiance en Toi". Cette prière, chère à tant de fidèles, exprime bien l'attitude avec laquelle nous voulons nous aussi nous abandonner avec confiance entre tes mains, ô Seigneur, notre unique Sauveur.

Tu brûles du désir d'être aimé, et celui qui se met en harmonie avec les sentiments de ton coeur apprend à être le constructeur de la nouvelle civilisation de l'amour. Un simple acte de confiance suffit à briser la barrière de l'obscurité et de la tristesse, du doute et du désespoir. Les rayons de ta miséricorde divine redonnent l'espérance de façon particulière à celui qui se sent écrasé par le poids du péché.

Marie, Mère de la Miséricorde, fais en sorte que nous conservions toujours vivante cette confiance dans ton Fils, notre Rédempteur. Assiste-nous, toi aussi, sainte Faustyna, que nous rappelons aujourd'hui avec une affection particulière. Avec toi nous voulons répéter, en fixant notre humble regard sur le visage du divin Sauveur: "Jésus, j'ai confiance en Toi". Aujourd'hui et à jamais. Amen.

Lire également : Jean-Paul II avait laissé un dernier manuscrit sur la Miséricorde divine

C'est le jour de la Résurrection, Peuples, rayonnons de joie !

C'est le jour de la Résurrection, Peuples, rayonnons de joie !