D'

Sainte Catherine de Sienne. Foi et audace

Catherine Benincasa est née à Sienne en 1347, au sein d’une famille nombreuse. Très jeune, elle entend l’appel à se consacrer à Dieu, malgré l’incompréhension de sa famille. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d’une dévotion particulièrement forte.

A seize ans, elle devient tertiaire dominicaine, tout en menant une vie d’austérité et de prière au sein de sa famille. Elle fait vœu de virginité. Ascèse et oraison la font vivre en étroite union avec le Christ, tout en se préoccupant des réalités de la vie.

Rien ne destinait cette jeune fille d’un milieu simple à se trouver en position d’exhorter les uns et les autres à la paix. Rien, si ce n’est une foi lumineuse, nourrie par des visions mystiques dès son plus jeune âge.

Bien que quasi-analphabète, elle n’en dicte pas moins de longues missives aux grands de son temps, et devient la conseillère spirituelle d’une foule de personnes, puissants et artistes, gens du peuple et ecclésiastiques.

Les temps étaient mouvementés. L’Europe du 14e siècle ne cesse de se diviser. La France et l’Angleterre sont engluées en pleine guerre de Cent Ans. A cela s’ajoute la peste noire qui décima une grande partie de la population européenne, plus d’un tiers selon certaines sources. Comme si cela ne suffisait pas, en Italie, les villes s’opposent les unes aux autres. La papauté elle-même se trouve installée en Avignon. La république de Sienne, où grandit Catherine, n’est pas épargnée, du fait des familles dirigeantes qui s’entre-déchirent.

Pour comprendre pourquoi plusieurs papes ne se trouvent plus à Rome, il faut remonter au début du siècle, au règne de Philippe IV le Bel, le premier roi à se faire appeler officiellement « très chrétien ». Cette notion religieuse tend alors à devenir juridique et autorise le souverain à intervenir dans les affaires de l’Église. De fait, son règne est marqué par ses différends avec Boniface VIII. En 1302, par la bulle Unam Sanctam, celui-ci déclare la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel, et par ce biais la supériorité du pape sur les rois, ces derniers étant responsables devant le chef de l’Église. Philippe le Bel envoya des troupes pour arrêter le pape, qui fut fait prisonnier et mourut peu après.

Son successeur, Benoît XI (1303-1304) dénonça les actions du roi de France. En 1305, pour l’apaiser, les cardinaux élurent un de ses amis, le Français Clément V qui ne mit jamais les pieds à Rome et s’établit en Avignon, cité culturellement française, et dépendante du royaume d’Anjou. Les papes y restèrent pendant près de septante ans. Sainte Brigitte de Suède avait déjà tenté de faire revenir la papauté à Rome, mais sans succès.

Pour Catherine, cette situation est intolérable. Son principal souci est l’unité de l’Église. Sa grande crainte est le schisme, qu’elle appelle « l’hérésie ». Sans complexe, elle écrit au pape d’alors, encore en Avignon, une lettre brûlante où elle le presse de revenir à Rome. Elle ira même l’y chercher. Par la suite, elle déploiera des trésors d’activité et de diplomatie pour rassembler l’Église autour de Grégoire XI.

Elle passera à Rome les derniers mois de sa vie (1378-1380). Elle y était venue à la demande d’Urbain VI, qui avait besoin de sa prière et de son conseil pour résoudre la crise qu’affrontait l’Eglise.

Alors que la chrétienté se disloque notamment en raison des intérêts politiques contradictoires des monarques, Catherine va interpeller les uns et les autres. Elle envoie de nombreuses lettres aux princes et cardinaux, pour promouvoir l’obéissance au souverain pontife et défendre ce qu’elle appelle le « vaisseau de l’Église ». Elle a l’habitude d’appeler le successeur de Pierre il dolce Cristo in terra.

Quoiqu’incisives et vigoureuses, ses exhortations sont prises en considération. Elle les adresse principalement aux pasteurs auxquels elle reproche de laisser, par apathie, s’égarer le troupeau qui leur est confié : Hélas, ne plus se taire ! Criez avec cent mille voix. Je vois que, parce qu’on se tait, le monde est détraqué, l’Épouse du Christ est pâle, on lui a enlevé sa couleur parce qu’on lui suce le sang hypocritement, le sang même du Christ » (Lettre au cardinal Pierre d’Ostie).

Elle voulait la fin des divisions, car elles nuisent à la chrétienté, et à ses yeux, au bien supérieur de l’Église et des âmes.

Si je meurs, c’est de passion pour l’Église, confie-t-elle, agonisante. A 33 ans, le 29 avril 1380, elle rend son âme à Dieu.

Outre ses nombreuses lettres, on doit à Catherine, qui apprit à lire au prix de nombreuses difficultés et à écrire à l’âge adulte, un livre intitulé Dialogue de la Divine Providence. Elle nous y apprend « la science la plus sublime : aimer avec courage intensément et sincèrement Jésus-Christ et aimer l’Eglise ! » (Benoît XVI).

Elle sera canonisée en 1461. En 1970, Paul VI la proclame docteur de l’Église. Trois autres femmes se sont vues attribuer ce titre : Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux et, plus récemment, Hildegarde von Bingen.

Outre qu’elle ait déjà été proclamée patronne de l’Italie en 1939, Jean-Paul II la nommera « co-patronne de l’Europe », aux côtés de Brigitte de Suède et d’Édith Stein. Un choix, expliquera Benoît XVI dix ans plus tard « pour que le Vieux continent n’oublie jamais les racines chrétiennes qui sont à la base de son chemin et continue de puiser à l’Évangile les valeurs fondamentales qui assurent la justice et la concorde ».

En raison de son œuvre épistolaire en faveur de la papauté, Catherine est aussi la sainte protectrice des journalistes, des médias, et de tous les métiers de la communication. Celle qui a su témoigner avec audace de sa Foi, peut être une source d’inspiration pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Elle n’a pas hésité à secouer les gouvernants et princes de son temps pour leur rappeler leurs responsabilités.

La fête liturgique de sainte Catherine de Sienne a été fixée au 29 avril, anniversaire de son départ pour le Ciel.

Albert-Pierre Van Gulck est marié, père de famille, ancien cadre dans le monde de l’assurance.

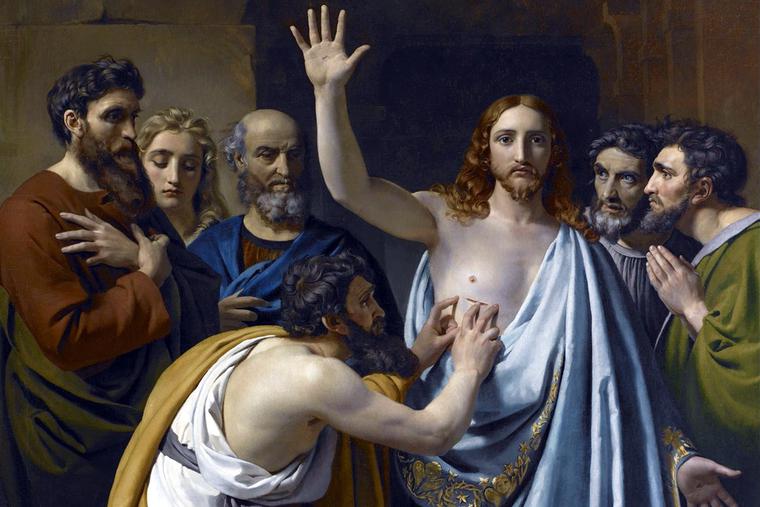

François-Joseph Navez, "L'Incrédulité de saint Thomas", 1823 (photo : Public Domain)

François-Joseph Navez, "L'Incrédulité de saint Thomas", 1823 (photo : Public Domain)