- L'espérance illumine le Samedi Saint

- Les personnages qui sont restés près du Christ à l'heure de l'abandon

- Marie nous console et nous fortifie au moment de la difficulté

IL SE POURRAIT que le Samedi Saint soit « le jour du Triduum pascal que nous négligeons le plus, pris par la frémissante attente de passer de la croix du vendredi à l’alléluia du dimanche » [1]. Pour qu’il n’en soit pas ainsi, nous pouvons fixer notre attention sur les femmes qui sont restées tout le temps près de Marie. « Pour elles c’était l’heure la plus sombre, comme pour nous. Mais dans cette situation les femmes ne se laissent pas paralyser. Elles ne cèdent pas aux forces obscures de la lamentation et du regret, elles ne se renferment pas dans le pessimisme, elles ne fuient pas la réalité. Elles font quelque chose de simple et d’extraordinaire : dans leurs maisons elles préparent les parfums pour le corps de Jésus. Elles ne renoncent pas à l’amour. […] Ces femmes, sans le savoir, préparaient dans l’obscurité de ce samedi “l’aube du premier jour de la semaine”, le jour qui aurait changé l’histoire » [2].

Jésus-Christ git aujourd’hui dans le tombeau. Des mains amies l’ont déposé avec amour dans une propriété de Joseph d’Arimathie, près du Calvaire. Où sont les apôtres ? Les évangiles ne disent rien à ce propos, mais peut-être qu’au coucher du soleil de ce samedi ils sont parvenus l’un après l’autre jusqu’au Cénacle, où ils s’étaient réunis quelques jours auparavant avec le Maître. Quel découragement dans leurs conversations ! Ils avaient trahi Jésus. Leur démoralisation était telle qu’ils ont envisagé l’idée de tout laisser tomber et de reprendre leurs affaires de jadis, comme si les trois années écoulées n’avaient été qu’un rêve. Cependant, « dans le silence qui entoure le Samedi-Saint, touchés par l’amour sans limites de Dieu, vivons dans l’attente de l’aube du troisième jour, l’aube de la victoire de l’amour de Dieu, l’aube de la lumière qui permettra aux yeux du cœur de voir de nouvelle manière la vie, les difficultés, la souffrance. Nos insuccès, nos déceptions, nos amertumes, qui semblent indiquer la chute de tout, sont illuminés par l’espérance » [3].

IL Y A quelque chose de différent chez les saintes femmes : elles ont été fidèles jusqu’au dernier moment. Elles ont observé attentivement l’état des lieux pour y retourner après le repos du sabbat et finir d’embaumer le corps de Jésus. Le découragement des uns et des autres trouve facilement une explication. Ils n’étaient pas encore des témoins de la résurrection du Christ, les apôtres pas plus qu’elles. Malgré tout, elles ne renoncent pas à rendre ce service. Leur amour était plus fort que la mort. Par ailleurs, nous aimerions être aussi courageux que Joseph d’Arimathie et Nicodème, lesquels « à l’heure de la solitude, de l’abandon total et du mépris… se manifestent audacter (Mc 15, 43)… avec un courage héroïque ! […] Moi, je monterai avec eux jusqu’au pied de la Croix, disait saint Josémaria, j’étreindrai le Corps froid, le cadavre du Christ, avec le feu de mon amour… Je Le déclouerai par mes actes de réparation et mes mortifications… je l’envelopperai dans le linge neuf de ma vie limpide, et je l’enterrerai dans le roc vivant de ma poitrine, d’où personne ne pourra me l’arracher » [4]. Alors que personne n’attendait plus rien du Christ, ces personnages de l’Écriture ne se dérobent pas. Ils n’ont rien à y gagner, ils peuvent même tout perdre, mais ils tiennent à offrir à Jésus leur affection.

D’un autre côté, le Samedi Saint ne fut pas pour la Vierge Marie un jour triste, bien que douloureux. La foi, l’espérance et l’amour le plus tendre pour son divin fils lui ont apporté la paix, lui permettant d’attendre sereinement la résurrection. En attendant, elle s’est rappelé les dernières paroles de Jésus : « Femme, voici ton fils » (Jn 19, 26). Elle a commencé à exercer sa maternité auprès de ces hommes et de ces femmes qui avaient suivi le Christ depuis les premiers moments. Marie a certainement essayé de ranimer la foi et l’espérance des apôtres, en leur rappelant les mots qu’ils avaient autrefois entendu des lèvres du Christ : « Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et trois jours après, il ressuscitera » (Mc 10, 34). Les propos du Seigneur étaient très clairs pour qu’à l’heure de la difficulté ils soient capables de s’accrocher par la foi à ses mots. À côté du souvenir douloureux des souffrances endurées par Jésus-Christ, un grand soulagement s’est emparé de son cœur de Mère, à l’idée que tout était déjà fini : « L’œuvre de notre Rédemption s’est accomplie. Nous sommes de nouveau enfants de Dieu, car Jésus est mort pour nous et sa mort nous a rachetés » [5].

PRÈS de la Vierge Marie, à la lumière de son espérance, le cœur de chacun s’est embrasé. « Et si tout était vrai ? » pensaient peut-être les apôtres. « Et si Jésus-Christ ressuscitait pour de vrai, comme il l’avait promis ? » Comme ils étaient jadis tous réunis autour du Fils, ils souhaitaient maintenant être près de la Mère. Assurément Marie a envoyé les uns et les autres chercher ceux qui ne s’étaient pas encore manifestés. Il est possible qu’elle ait nourri l’espoir de rencontrer Thomas, pour consoler son cœur craintif. Au moment de l’épreuve, ils ont su accourir à Marie, et « avec elle, comme tout est facile ! » [6]

Nous voulons fonder notre foi sur la sienne : surtout lorsque les choses nous coûtent, à l’heure de la difficulté et de l’obscurité. Saint Bernard en avait fait l’expérience : « Si les vents de la tentation se lèvent, si tu trébuches sur les rochers des tribulations, regarde l’Étoile, appelle Marie » [7]. Dieu veut qu’elle soit pour nous avocate, mère, chemin sûr pour retrouver la lumière aux moments d’obscurité.

Celui qui a recours à l’intercession puissante de Sainte Marie sait qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont mis en elle leur confiance ait été abandonné, la difficulté fût-elle dure et importante la confusion de l’âme. Nous pouvons dire à Jésus : « Quelle que soit la tristesse qui habite en nous, nous sentirons devoir espérer, parce qu’avec toi la croix débouche sur la résurrection, parce que tu es avec nous dans l’obscurité de nos nuits : tu es certitude dans nos incertitudes, Parole dans nos silences, et rien ne pourra jamais nous voler l’amour que tu nourris pour nous » [8]. Près de Marie, mère de l’espérance, notre foi dans les mérites de son fils Jésus repoussera.

[1]. Pape François, Homélie, 11 avril 2020.

[2]. Ibid.

[3]. Benoît XVI, Paroles à la fin du Chemin de Croix, 2 avril 2010.

[4]. Saint Josémaria, Chemin de Croix, XIVe station, n° 1.

[5]. Saint Josémaria, Chemin de Croix, XIVe station.

[6]. Saint Josémaria, Chemin, n° 513.

[7]. Saint Bernard, Homiliae super «Missus est», 2, 17.

[8]. Pape François, Homélie, 11 avril 2020.

![res-icon[1].jpg](http://www.belgicatho.be/media/00/02/1880543545.jpg)

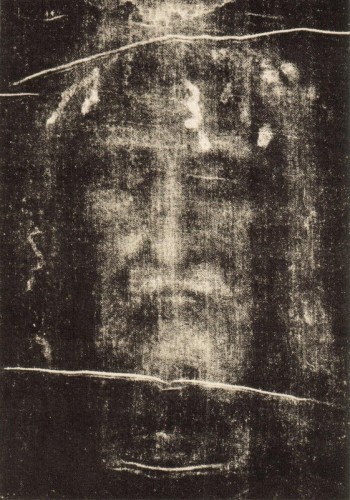

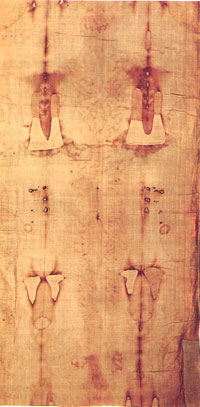

« En diverses autres occasions, je me suis trouvé face au Saint-Suaire, mais cette fois, je vis ce pèlerinage et cette halte avec une intensité particulière: sans doute parce que les années qui passent me rendent encore plus sensible au message de cet extraordinaire Icône; sans doute, et je dirais surtout, parce que je suis ici en tant que Successeur de Pierre, et que je porte dans mon cœur toute l'Eglise, et même toute l'humanité. Je rends grâce à Dieu pour le don de ce pèlerinage et également pour l'occasion de partager avec vous une brève méditation qui m'a été suggérée par le sous-titre de cette Ostension solennelle: "Le mystère du Samedi Saint".

« En diverses autres occasions, je me suis trouvé face au Saint-Suaire, mais cette fois, je vis ce pèlerinage et cette halte avec une intensité particulière: sans doute parce que les années qui passent me rendent encore plus sensible au message de cet extraordinaire Icône; sans doute, et je dirais surtout, parce que je suis ici en tant que Successeur de Pierre, et que je porte dans mon cœur toute l'Eglise, et même toute l'humanité. Je rends grâce à Dieu pour le don de ce pèlerinage et également pour l'occasion de partager avec vous une brève méditation qui m'a été suggérée par le sous-titre de cette Ostension solennelle: "Le mystère du Samedi Saint".