L'homme ne peut rien créer, il ne peut tout au plus que recomposer. Cette capacité lui permet, lorsqu'il se met humblement et respectueusement au service des idées qui sont déjà contenues dans la création, de se faire le collaborateur et le gardien du jardin de Dieu. Mais lorsqu'il se prétend l'auteur, la création est en danger.

Voilà qui aurait pu rencontrer aussi l’assentiment d’un avatar de la modernité : le monde de l’écologie, s’il était autre chose qu’une nébuleuse socio-politique à la mode, ambigüe et superficielle.

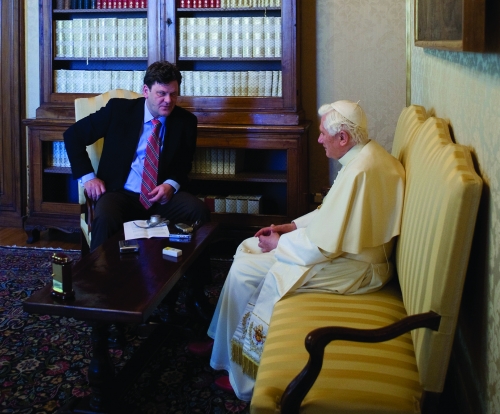

Plus intéressant est de relire à ce sujet quelques pages de l’un des livres d’entretiens de Peter Seewald avec Joseph Ratzinger, paru en 2000 sous le titre « Voici quel est notre Dieu » (Plon, Mame, pp. 91 à 95).

Un extrait publié en 2011 par le site « Benoit et moi » nous y invitait déjà en ces termes : « depuis l’an 2000, la machine s'est emballée, mais les propos du Cardinal Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi à propos de la manipulation de la vie restent totalement d'actualité, et d'une certaine façon prophétiques ». A cet égard, rien n'a changé, au contraire, dans le monde pandémique qui submerge aujourd’hui la terre entière et pourrait utilement porter à la réflexion.

« -Peter Seewald. Si cueillir les fruits de l'arbre de la connaissance fut déjà une faute, le créateur, dans le récit biblique, met en garde avec insistance contre un autre tabou, plus grand, oui, le tabou absolu qu'est la mainmise sur l'arbre de la vie.

Il est dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu « posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie » (Gn 3, 24b) jusqu'au dernier jour. Le Seigneur Dieu dit : « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'il ne tende pas la main pour cueillir aussi le fruit de l'arbre de la vie, en manger et vivre à jamais ! » (Gn 3, 22) S agit-il là d'une ultime limite clairement fixée ? La franchir, est-ce à coup sûr aller vers notre propre destruction ?

- Card. Ratzinger : Ces grandes images bibliques resteront inépuisables pour nous et jamais totalement dépassées. Au-delà de toute connaissance elles recèlent des dimensions toujours nouvelles.

Je voudrais d'abord m'arrêter à l'interprétation classique de cette image, telle que l'ont commentée les Pères dans la foi. Ils font remarquer que l'homme n'a été exclu de l'arbre de vie que lorsque, mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est hissé à un rang inconvenant pour lui. Il avait arraché quelque chose qui, s'il s'en attribue le pouvoir de façon égoïste, ne peut que lui être fatal. Répondant à cette nouvelle situation, Dieu dit que l'homme ne doit pas aussi tendre la main vers l'arbre de vie : être immortel dans ces conditions équivaudrait effectivement à une damnation.

C'est pourquoi l'exclusion de l'arbre de vie, liée à la destinée mortelle, est une grâce. Si nous devions être immortels dans la condition qui est la nôtre actuellement, ce ne serait vraiment pas une situation enviable. Pour une vie caractérisée par tant d'égarements, la mort, tout en restant une contradiction et pour l'individu un événement tragique, ne constitue pas moins une grâce car, autrement, ce genre de vie serait éternel et le monde totalement inhabitable.