À la veille du vote du document final du synode sur l’Amazonie, la question de savoir quelles seront les principales innovations soumises à l’approbation du Pape a déjà une réponse prévisible.

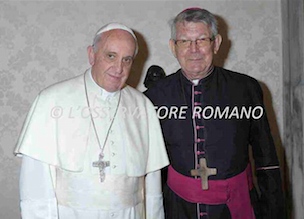

En effet, aussi bien la conception de ce synode que son objectif – l’ordination de prêtres mariés et nouveaux ministères pour les femmes – étaient déjà en gestation à l’audience du 4 avril 2014 entre le Pape François et l’évêque autrichien émigré au Brésil Erwin Kraütler.

Nous connaissons à présent le détail du déroulement de cette audience et de ses développements ultérieures grâce à un livre que Mgr Kraütler lui-même a publié à l’occasion de ce synode.

Pour comprendre comment l’histoire et l’issue du synode sur l’Amazonie étaient déjà écrites à l’époque, il suffit de parcourir les pages de ce livre, comme l’a fait Maike Hickson dans « LifeSite News » le 22 octobre, dans la critique que nous reproduisons ci-dessous :

*

L’architecte du Synode révèle comment le Pape François pourrait « ouvrir une porte » à l’ordination des femmes

de Maike Hickson

Erwin Kraütler, l’évêque émérite du diocèse de Xingu au Brésil, vient de publier un nouveau livre consacré au Synode sur l’Amazonie et sur à ses résultats. Son livre s’intitule « Le renouveau c’est maintenant. Les impulsions du synode sur l’Amazonie pour la Réforme de l’Église ».

Dans sa nouvelle publication, Mgr Kraütler répète son appel pour des prêtres mariés, des femmes diacres ainsi que des femmes prêtres. C’est dans ce contexte qu’il évoque le rôle important que les femmes jouent déjà dans l’Église de sa propre région, le Brésil. Voici ce qu’il écrit pour dénoncer le fait que les femmes aient trop peu droit à la parole dans l’Église catholique :

« Souvent, je fais référence au fait que chez nous, dans notre diocèse de Xingu, les choses se passent très différemment. Là-bas, les femmes président les Liturgies de la Parole et que, ce faisant, elles prononcent aussi l’homélie. Mais cette expérience au Brésil et peut-être également ailleurs n’est tout au plus qu’un rayon de lumière ténu et est encore très loin d’être le signe ce cette nouvelle aube que nous attendons depuis si longtemps. »

Il se dit « convaincu qu’une égale dignité de la femme en ce qui concerne les ministères ordonnés viendra ».

« Et j’espère », poursuit l’évêque, « que le Synode sur l’Amazonie ouvrira de nouveaux chemins pour cela, ou au moins qu’il fera quelques pas dans la bonne direction ».

*

Mgr Kraütler se rappelle sa rencontre avec le pape François le 4 avril 2014, une rencontre qui allait être un moment crucial dans l’histoire de l’actuel Synode pan-amazonien, et il montre comment tous les sujets qu’il avait porté à l’attention du Pape François ont été aujourd’hui inclus dans le Synode sur l’Amazonie.

En racontant son audience privée avec le Pape François, l’évêque autrichien rappelle tout d’abord que c’était en fait son propre conseiller théologique, le P. Paulo Suess, qui peu avant l’audience, avait parlé à François du manque de prêtres en Amazonie. C’est alors que le Pape a dit « qu’il attendait des évêques qu’ils lui fassent des propositions concrètes et courageuses. » Et, en riant, le Pape François a ensuite demandé à Mgr Kraütler s’il se souvenait que lui aussi avait utilisé le même mot – « Corajudos » [que Mgr Kraütler traduit par les mots « courageux, audacieux »] – dans son discours aux JMJ de Rio de Janeiro le 27 juillet 2013.

L’évêque autrichien raconte également avoir présenté trois points au Pape : « la situation [et les droits] des peuples indigènes d’Amazonie » ; « l’Amazonie et l’écologie » et « les paroisses sans Eucharistie », c’est-à-dire le manque de prêtres. C’est à ce moment, à propos du troisième point, que le Pape a demandé à Mgr Kraütler s’il avait une proposition spécifique à faire. Après que Mgr Kraütler ait simplement répondu qu’il fallait trouver une manière pour faire en sorte que ces paroisses ne soient pas exclues de l’Eucharistie, le Pape a fait référence à « un évêque à Mexico ; Mgr Samuel Ruiz de San Cristóbal de las Casas, aujourd’hui décédé », et que Mgr Kraütler connaissait. Mgr Ruiz avait ordonné diacres permanents des centaines d’indigènes mariés et qui ne faisaient que diriger leurs propres paroisses. Cette pratique avait été interrompue par le Vatican en 2001.

Le Pape François a ensuite demandé à Mgr Kraütler pourquoi ces diacres ne pouvaient pas également célébrer la Sainte Messe, ce à quoi l’évêque a répondu : « parce qu’ils sont mariés ». C’est alors que le Pape François lui-même a ressorti les idées d’un autre évêque, Mgr Fritz Lobinger qui avait imaginé une « Equipe d’Anciens » à la tête d’une paroisse, ordonnés [prêtres] et qui pourraient donc célébrer la messe. Ces « Anciens », selon les idées de Lobinger, pourraient être mariés – et être aussi bien des hommes que des femmes.

Il est significatif que le Pape François ait mis sur la table les idées d’un homme qui appelait explicitement à l’ordination de femmes à la prêtrise. Mais il est aussi significatif qu’il discutait déjà des idées de Lobinger en 2014, alors qu’en 2019, il déclarera dans une conférence de presse dans l’avion : « je ne dis pas que ça devrait être fait, parce que je n’y ai pas réfléchi, je n’ai pas prié suffisamment sur le sujet ».

*

On pourrait peut-être affirmer qu’il s’agit du Synode de Kräutler.

Mgr Kraütler affirme : « Pour nos indigènes du Brésil, il est absolument merveilleux que le Pape François ait suivi toutes les demandes que j’ai pu lui présenter [en 2014] pendant mon audience privée à Rome. »

Mais Mgr Kraütler a également des mots dénigrants pour les « Romains » dans le conseil pré-synodal chargé de préparer le Synode sur l’Amazonie et qui comptait dix-huit membres, nombre d’entre eux issus d’Amérique latine et certains de la Curie romaine. Il s’agissait d’un groupe d’experts latino-américains qui avait préparé une première version des « Lineamenta » (document préparatoire) pour le Synode sur l’Amazonie mais leurs idées avaient rencontré une certaine résistance. En décrivant la façon dont l’équipe pré-synodale a travaillé sur ce document préparatoire en avril 2018, Mgr Kraütler a déclaré : « Parfois, il y avait des divergences d’opinion, surtout avec les ‘Romains’ ».

L’évêque autrichien a ensuite enfoncé le clou en décrivant la réunion du conseil pré-synodal de mai 2019 qui avait pour but de discuter des versions préparatoires de l’« Instrumentum laboris », le document de base pour les travaux du synode.

« Les discussions n’ont pas été toujours faciles », écrit le prélat autrichien. « Parfois, nous avons senti un vent contraire glacial ». Et de poursuivre pour expliquer ses déclarations : « Le problème est toujours le même : des opinions basées sur une pastorale de plusieurs années au contact direct du Peuple de Dieu qui vient se heurter aux normes froides, aux canons, aux paragraphes brandis par des membres de la Curie romaine qui ne connaissent l’Amérique latine que du point de vue touristique et qui n’ont probablement jamais travaillé directement sur le terrain en pastorale dans un paroisse. »

Mgr Kraütler insiste sur le fait que son propre groupe « a combattu bravement » et a finalement pu boucler le document de travail du synode. Mais il a été encore plus satisfait quand, les 14-15 novembre 2018, s’est déroulé à Manaus une réunion du conseil pré-synodal rassemblant les présidents de toutes les conférences régionales de l’Amazonie brésilienne. Le cardinal Lorenzo Baldisseri, Secrétaire général du Synode des Évêques, avait fait le déplacement depuis de Rome. « Cette réunion », explique Kraütler, « m’a donné davantage d’espoir qu’on puisse, malgré tout, avancer sur le problème des paroisses sans Eucharistie et sur les conditions pour l’admission aux ministères ordonnés ».

« Parce que soudainement », poursuit-il, « les évêques qui n’avaient pas encore dit grand-chose sur ce sujet ont soudain fait entendre leur voix. Comme on s’y attendait, le cardinal Baldisseri a soulevé plusieurs objections et a fait référence aux déclarations de plusieurs papes. Mais à ce moment, deux évêques – dom Edson de São Gabriel da Cachoeira (Amazonie) dt Dom Filipe de Miracema do Norte (Tocantins) – ont répondu et ont résisté, tout comme Pierre l’a fait avec Paul à Antioche, ‘s’opposant ouvertement’ (Gal 2:11) à Son Éminence. »

Selon l’évêque autrichien, le P. Filipe s’était préparé en mettant par écrit un texte et « a déclaré tout de go : ‘les conditions actuelles pour l’admission aux ministères ordonnés doivent être revues !’ ».

Pour ce prélat, « la tradition » a un mauvais goût. Il propose de se débarrasser du « lest accumulé au cours des siècles, que nous avec notre Église supportons à grand-peine et que certains dans les milieux de droite défendent au nom de la ‘tradition’ ».

Il propose à présent avec assurance que le Synode sur Amazonie se débarrasse de tout ce qui est « superflu ».

*

En ce sens, Mgr Kraütler révèle dans son nouveau livre que, pendant les réunion du conseil pré-synodal, « en présence du pape, j’ai insisté pour inclure l’ordination de femmes diacres dans le document final [du Synode Amazonien]. » Cependant, le cardinal Baldisseri a insisté sur le fait qu’il serait « préférable de laisser d’abord les ‘gens’ d’Amazonie répondre d’abord aux questions que nous leur posons plutôt que d’anticiper leurs réponses ».

Pour Kraütler, le diaconat féminin est un objectif incontournable du Synode sur l’Amazonie puisque « réalistiquement, nous ne ferons pas d’avancées substantielles concernant la prêtrise des femmes. J’ai de la peine pour le Pape François, parce que le Pape Jean-Paul II a affirmé sans équivoque que l’Église n’avait pas l’autorité pour ordonner des femmes à la prêtrise. » Maintenant, le Pape François, « est lié par cette décision », a ajouté le prélat, « en ce qui concerne l’accès des femmes à la prêtrise ». Mais, en ce qui le concerne, il pense toujours que cette affirmation « n’est pas un dogme ».

Quant à la question de rester loyal à la Révélation, Mgr Kraütler a sa petite idée. Cette question « ne signifie pas réellement que tous les rites et les normes de l’Églises primitive sont encore contraignants pour nous au sens où elles l’étaient à l’époque ». Il rejette ici explicitement l’admonition de Saint-Paul selon laquelle « les femmes devraient garder le silence dans les assemblées » (1 Cor 14 :33-34). « Si cette règle était encore en vigueur », argumente-t-il, « qu’est-ce qui se passerait dans les paroisses d’Amazonie et d’ailleurs qui sont dirigées par des femmes dans deux tiers des cas ? ». Cet évêque affirme même que ce passage de Saint Paul n’aurait été ajouté que tardivement, mettant ainsi en doute son authenticité.

Le prélat autrichien suggère en outre que l’église du XXe siècle a abandonné de nombreux enseignement de l’Église du XIXe, notamment en ce qui concerne la position de l’Église par rapport à la démocratie (Pape Saint Pie X), ou encore en matière de liberté religieuse (« Dignitatis Humanae »), ainsi que d’autres nouveautés introduites par le Concile Vatican II qui auraient été jugées hérétiques à l’époque du Premier Concile. »

*

Dans son audace, Mgr Kraütler donne en fait raison aux « peurs des cercles conservateurs » au sein de l’Église catholique – citant explicitement certains écrits de Sandro Magister et de Giuseppe Nardi (Katholisches.info) – et en particulier concernant leurs craintes que le « laboratoire sur l’Amazonie » ait pour but d’attenter au sacrement de l’Ordre. « Ce qui est ici présenté comme une grande crainte », écrit Kraütler, « je le regarde dans une attitude d’espérance. Le Synode sur l’Amazonie pourrait bien provoquer une avancée historique dans l’Église universelle. »

Il conclut alors avec ce qu’il espère que le Pape François fera probablement. En première lieu, il espère que le Pape écoutera les participants au synode. « Si nous présentons nos demandes avec insistance, le Pape pourrait, comme il l’a fait au synode sur la famille, ouvrir une porte en disant : ‘Maintenant, vous les évêques, vous avez la possibilité de faire ce que vous estimez nécessaire’ ». Il reviendrait donc aux conférences épiscopales régionales de dire : Oui, la situation chez nous est telle qu’il est bon que nous recourions à la possibilité que le Pape nous a donné d’’ordonner des ‘viri probati’ et des femmes diacres ».

Ici, Mgr Kraütler fait un lien avec l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia » du Pape François dans laquelle il a permis que les conférences épiscopales régionales – comme la Conférence épiscopale allemande – autorisent certains couples divorcés et remariés à recevoir la Sainte Communion, malgré le fait qu’ils vivent dans objectivement en état d’adultère.

Vu comment Mgr Kraütler a pu si facilement obtenir du Pape François qu’il organise un synode sur base des trois points tels qu’il les a présentés au Pape en 2014, on peut fort bien s’attendre à lire une conclusion et une proposition semblable à celle qu’il décrit aussi bien dans le rapport final du Synode que dans l’exhortation post-synodale du Pape François qui ne tardera certainement longtemps pas à arriver.

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.