BELGICATHO - Page 863

-

Les sept paroles d'après Benson (les paradoxes du catholicisme, 11)

-

L’éthique économique en temps de crise

De Sergio Sahli sur didoc.be :

L’éthique économique en temps de crise

.

A la lumière de quelques principes de la doctrine sociale de l’Eglise, l’auteur nous livre une feuille de route pour adapter notre comportement à la nouvelle crise économique que nous vivons.

L’actuelle crise sanitaire due au Covid-19 a engendré une crise économique, dont nul ne peut prétendre aujourd’hui connaître l’ampleur ni la durée.

Le 6 janvier 2018, pratiquement dix ans après la crise financière et économique dite des subprimes, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et le Dicastère pour le Service du Développement Intégral ont publié un document, approuvé par le Pape, intitulé « Oeconomicae et pecuniariae quaestiones - Considérations pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel ». Ce document est le fruit d’une longue et profonde réflexion sur cette crise. Comme son sous-titre l’indique, il évoque des considérations pour un agir éthique dans le domaine des finances et de l’économie, à la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise et de l’anthropologie chrétienne.

Nous ne pouvons que vous inviter à le (re)lire, surtout à celles et ceux qui se trouvent plus directement impliqués dans l’élaboration du tissu économique et social.

Au seuil de cette nouvelle crise économique mondiale qui démarre, bien que les causes soient très différentes par rapport à celle de 2008, il peut être utile de tirer profit des principes énoncés dans le document précité, afin de réfléchir aux comportements que nous pouvons adopter dans ce contexte.

Le premier principe, qui se trouve au centre de la doctrine sociale de l’Eglise, est celui de la promotion intégrale de chaque personne et de toutes les personnes. A première vue, c’est un principe pour l’agir des gouvernants, mais il s’applique également à la conduite personnelle de chaque chrétien, qui, loin de se désintéresser des vicissitudes du monde, doit vivre la charité en aimant la société dont il fait partie et en s’y engageant pour le bien commun. Certes, les manières d’arriver à un ordre objectif qui respecte et promeut la dignité humaine, aussi dans le domaine économique, sont variées. Il ne s’agit donc pas de dicter des solutions, mais bien de prendre conscience qu’il faut faire quelque chose, selon les possibilités et les capacités de chacun.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine Sociale, Economie, Eglise, Ethique, Société 0 commentaire -

L’Occident au risque de l’Histoire

L'Editorial de Philippe Maxence pour le numéro 1715 de l'Homme Nouveau :

L’Occident au risque de l’Histoire

En quelques semaines, les États-Unis et l’Europe ont été emportés par une fièvre iconoclaste. À tout prix, il fallait détruire les symboles d’une civilisation qui serait par nature raciste et violente.

Partie des États-Unis, cette fièvre s’est propagée comme un virus, emportant avec elle toutes les défenses immunitaires qui auraient dû lui être spontanément opposées. Au-delà de la manipulation et des manœuvres, bien réelles, du nouveau radicalisme antiraciste, l’impact de ces manifestations destructrices montre à la fois la perte de la raison et du bon sens des nations occidentales mais aussi le profond épuisement moral et spirituel qui les habite désormais. La mort tragique aux États-Unis d’un homme noir (George Floyd) n’a pas conduit à un surcroît de justice, comme on aurait pu l’espérer, mais, au contraire, au déferlement d’une formidable injustice généralisée envers la mémoire de personnalités historiques et, plus largement, d’une civilisation occidentale mise d’un bloc au banc des accusés. Comme si l’injustice de la mort de Floyd ne pouvait être réparée que par une injustice encore plus grande, et le présent par une attaque systématique contre le passé et ce qui le représente, en l’occurrence des statues.

Perversion idéologique

Dans tout processus révolutionnaire, un événement tragique est détourné pour devenir un symbole et être récupéré au profit de causes qui dépassent son seul cas. Ici, cette récupération implique paradoxalement que les racistes comme les antiracistes communient en un étrange mimétisme dans la réduction de Floyd à la seule couleur de sa peau. Au point que l’on oublie qu’il s’agit d’abord de la mort d’un homme et d’un individu.

Il est vrai que le communautarisme des sociétés anglo-saxonnes favorise cette « réduction » raciale et nourrit, par contrecoup, une autre « réduction », celle des personnalités du passé à leur seule attitude vis-à-vis d’autres races. Considéré jusqu’ici comme le vainqueur du nazisme, l’incarnation du combat à outrance contre le fascisme ainsi que d’une certaine idée de la démocratie, Churchill est devenu du jour au lendemain le symbole du mal absolu. Les historiens apprécieront cette évacuation de la complexité. Mais il convient d’aller plus loin. Ce nouvel épisode de la « guerre des races » – théorisée par Michel Foucault, importée aux États-Unis, diffusée dans les universités et réimportée en Europe – ne constitue au fond que le dernier effet de la perversion idéologique dans laquelle nous baignons constamment.

-

Quand "Justice et Paix" offre une tribune à un partisan de la déchristianisation de l'Afrique

"Justice et Paix vous propose une conférence animée à partir de récits vidéo, sonores de Congolais, depuis le boy – le domestique, le maçon, le Clerck – l’employé, le prêtre, l’étudiant, le militant au futur ministre, avec les photos et les documents de l’époque. Ces récits raconteront avec détails le Congo « colonie modèle », Léopoldville coupée en deux par un apartheid, le début des revendications politiques et sociales, le soulèvement de Léopoldville en janvier 1959, la Table ronde, l’indépendance et les événements dramatiques qui ont suivi. Cette histoire, racontée par les Congolais vient compléter et corriger l’histoire « officielle » de la colonie, écrite depuis longtemps par la Belgique uniquement. Les trois intervenants, François Ryckmans, journaliste, Julien Truddaïu, chercheur à la Coopération Education Culture, et Kentey Pini-Pini Nsasay, doctorant en sciences politiques, écrivain-conférencier, auteur entre autres de "Croisades de l’Europe christianisée contre l’Afrique ancestrale », proposeront une analyse contemporaine des faits afin de mieux comprendre le lien historique qui unit la Belgique et l’Afrique centrale, 60 ans après l’indépendance. Ces interventions seront suivies d’un débat qui sera modéré par Patrick Balemba (Justice et paix).

Lieu: Forum St Michel : Boulevard Saint-Michel 24, 1040 Bruxelles. Mardi 07.07.2020

En ce qui concerne Mr Kentey Pini-Pini Nsasay, un des orateurs de la soirée, voici un commentaire de son livre, cité plus-haut, sur le site du CMCLD (dont il est membre). https://www.memoirecoloniale.

be/blog/croisade-de-leurope- christianisee-contre-lafrique- ancestrale-un-livre- decolonial-salvateur-d- evariste-pini-pini "Cet ouvrage permet d’établir le lien entre la tragédie congolaise, africaine, et la prétention du christianisme romain de refaire le monde débouchant sur des massacres des peuples entiers. C’est un éclairage nouveau sur la terrible mise-à-mort du peuple congolais en particulier. Il apporte aussi des solutions nouvelles. Ainsi, plus que le simple refus des rites et autres pratiques du christianisme comme cela se remarque actuellement en Europe, ce livre préconise le rejet total de l’idéologie du royaume des cieux et appelle à l’autodissolution du christianisme romain pour le retour à un monde humain et harmonieux. Concernant l’avenir immédiat de l’Afrique où le christianisme s’est implanté par la confiscation des territoires des autochtones, l’ouvrage préconise que ces territoires soient rendus à leurs propriétaires traditionnels et que les entités missions et diocèses soient supprimées.."

-

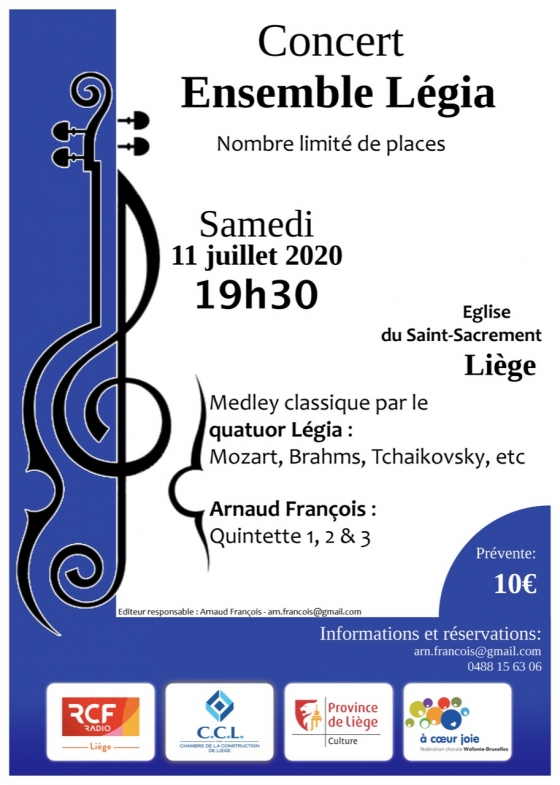

Liège: premier concert déconfiné à l'église du Saint-Sacrement (Bd d'Avroy, 132) le samedi 11 juillet 2020 à 19h30

Informations et réservations : arn.françois@gmail.com

ou gsm 0488 15 63 06

___________

Vous pouvez faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant votre montant au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Vous pouvez faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant votre montant au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.Tout don de minimum 40 € est fiscalement déductible des revenus imposables à concurrence de 45% du montant effectivement versé (art. 145/33 du code de l’impôt sur les revenus).

Dernière nouvelle :

Exceptionnellement pour les dons de l’année 2020, le gouvernement vient de décider de porter cette déductibilité fiscale à 60% du montant versé.

JPSC

-

Hongrie : succès spectaculaire de la politique familiale et taux d'avortements en chute libre

De Jan Bentz sur International Family News :

Hongrie: La nation d’Europe la plus favorable à la famille

Exonération fiscale pour les femmes de quatre enfants ou plus, prêts familiaux et soutien aux grands-parents pour la garde des enfants - l'Ambassadeur Edouard de Habsbourg-Lorraine parle de la politique familiale exceptionnelle de la Hongrie.

-

Il faut prier pour Hong Kong

Du site des Missions Etrangères de Paris :

Cardinal Charles Maung Bo : « J’appelle tous les chrétiens et tous les croyants à prier pour Hong-Kong »

04/07/2020

Le cardinal Charles Maung Bo, archevêque de Rangoun et président de la FABC (Fédération des conférences épiscopales asiatiques), dans un message publié le 1er juillet, a appelé « les chrétiens de toutes traditions et tous les croyants à travers l’Asie et le monde à prier pour Hong-Kong, pour la Chine et pour son peuple ». Le cardinal birman de 71 ans, au nom de la FABC qui rassemble 19 conférences épiscopales en Asie, a publié sa lettre en réaction à l’entrée en vigueur, le 1er juillet, de la loi sur la sécurité nationale à Hong-Kong, imposée « sans consultation de la population locale ». Cette nouvelle loi suscite de nombreuses inquiétudes concernant l’avenir du principe « un pays, deux systèmes », en vigueur depuis la rétrocession de la région administrative spéciale à la Chine en 1997.

Le 27 mai 2020 à Hong-Kong, les policiers antiémeutes interpellent des manifestants contre un projet de loi criminalisant tout outrage à l’hymne national chinois.

Au nom de la Fédération des conférences épiscopales asiatiques (FABC), j’appelle les chrétiens de toutes les traditions et les fidèles de toutes les confessions religieuses, en Asie et à travers le monde, à prier sans relâche pour Hong-Kong, pour la Chine et pour son peuple. Le gouvernement chinois a imposé une nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong-Kong. Ceci a été décidé sans aucune consultation de la population. Cette loi fragilise les libertés à Hong-Kong et menace le « haut degré d’autonomie » promis dans le cadre du principe « un pays, deux systèmes ». Ceci représente un vrai changement constitutionnel et contredit l’esprit de l’accord de rétrocession de la région administrative spéciale à la Chine en 1997. Hong-Kong est l’un des joyaux de l’Asie, une « Perle de l’Orient », un carrefour entre l’Est et l’Ouest, une passerelle vers la Chine et un centre régional de libre-échange. Et jusqu’à maintenant, Hong-Kong a joui d’un mélange de liberté et de créativité. Une loi sur la sécurité nationale n’est pas mauvaise en soi. Chaque pays a le droit de légiférer pour protéger et maintenir sa sécurité. Mais une telle législation doit être équilibrée en garantissant le respect des droits de l’homme, de la dignité humaine et des libertés fondamentales. L’imposition de cette loi par l’Assemblée nationale populaire chinoise fragilise clairement le Conseil législatif de Hong-Kong et son autonomie. Elle transforme son identité de façon radicale.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, International, Politique, Société, Solidarité 1 commentaire -

L'irremplaçable combat de l'Aide à l'Eglise en Détresse aux côtés des chrétiens opprimés

De zenit.org :

Le combat de l’AED auprès des chrétiens opprimés

Communiqué de presse

Aujourd’hui, on compte plus de 200 millions de chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas pratiquer librement leur foi, et plus de 80 pays où le droit fondamental à la liberté religieuse n’est pas garanti. En 2019, l’AED a défendu la voix de ces chrétiens persécutés devant des institutions telles que l’Onu et l’Union Européenne. Avec 23 bureaux nationaux et plus de 330 000 bienfaiteurs dans le monde, la Fondation a collecté plus de 106 millions d’euros de dons en 2019, un niveau identique à l’année précédente.

1 prêtre sur 10 dans le monde soutenu par l’AED

L’organisation a soutenu 5 230 projets, soit 211 de plus qu’en 2018, pour répondre à de multiples besoins dans 139 pays, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, pour un montant de 75,9 millions d’euros.

L’AED a soutenu 40 096 prêtres (soit un sur dix dans le monde), plus de 13 000 religieuses vivant dans des zones de guerre, dans les bidonvilles des métropoles ou dans les zones inaccessibles en montagne ou dans la jungle, et plus de 16 200 séminaristes (soit 1 sur 7 dans le monde).

L’Afrique est le continent où l’AED a le plus de projets, avec en tête la République Démocratique du Congo. Au Nigeria, au Cameroun et au Burkina Faso, où le terrorisme djihadiste fait des ravages parmi la population, la Fondation a financé 264 projets pour un total de 3 millions d’euros.

Maintenir la présence chrétienne en Syrie et en Irak

22,1% des dons ont été consacrés au soutien des minorités chrétiennes au Moyen-Orient dont l’existence est menacée. En Syrie, qui souffre toujours de la guerre, l’AED a financé 132 projets pour un total de près de 7,6 millions d’euros, axés sur l’aide d’urgence et de survie. En Irak, après la reconstruction de plus de 6 000 maisons, l’AED a lancé une nouvelle phase pour la reconstruction des lieux de culte et des monastères, dont la cathédrale Al-Tahira de Qaraqosh, la plus grande église chrétienne du pays.

- En Europe, l’Ukraine a aussi été l’une des priorités de l’AED avec près de 300 projets et plus de 4 millions d’euros alloués en 2019.

- En Amérique latine, après le Brésil, le Venezuela est devenu le pays qui reçoit le plus d’aide en raison de sa situation critique tant politique qu’économique.

- Sur le continent asiatique, l’AED a accordé la priorité au Pakistan et à l’Inde, où le fanatisme religieux islamiste ou hindou menace la vie quotidienne des chrétiens.

Pakistan : des centaines de chrétiennes enlevées et converties de force

Après Asia Bibi, qui est devenue l’icône des excès de la loi anti-blasphème au Pakistan, l’AED alerte sur des cas de jeunes filles chrétiennes mineures enlevées, épousées et converties de force par leurs ravisseurs. Huma Younus, 14 ans, enlevée le 19 octobre 2019, est toujours aux mains de son agresseur, avec l’aval des autorités pakistanaises. « Ici, c’est la charia qui a prévalu sur la loi pakistanaise, ce qui est très inquiétant pour Huma et pour l’avenir du pays » dénonce Benoît de Blanpré, directeur de l’AED. Le 28 avril dernier, trois hommes armés se sont emparés d’une autre jeune fille chrétienne de 14 ans, Maira Shahbaz. Un millier de jeunes filles mineures, issues des minorités religieuses, sikhe, hindoue et chrétienne seraient enlevées de la sorte chaque année.

La mère d’Huma Younus lance cet appel via l’AED : « J’en appelle à la communauté internationale et aux grands médias. Je vous demande d’élever la voix pour la défense d’Huma. Ma fille a 14 ans. Si votre fille de 14 ans traversait tout ça, que feriez-vous ? A quel point souffririez-vous ? Considérez notre petite fille comme votre fille. S’il vous plaît, aidez-nous ! »

-

Congo : regrettables... les regrets du roi Philippe ?

De l'historien spécialisé en histoire de l'Afrique Bernard Lugan, sur son blog :

2 juillet 2020

Congo : les regrettables « regrets » du roi des Belges

Le mardi 30 juin 2020, pliant à son tour sous l’air du temps, le roi des Belges a présenté « ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale belge au Congo ». Des « regrets » qui n’avaient pas lieu d’être. Pour au moins quatre raisons principales :

1) En 1885 quand fut internationalement reconnu l’État indépendant du Congo (EIC), les esclavagistes zanzibarites dépeuplaient tout l’est du pays. Ayant largement franchi le fleuve Congo, ils étaient présents le long de la Lualaba, de l’Uélé, dans le bassin de la Lomami, un des affluents majeurs du Congo, et ils avaient quasiment atteint la rivière Mongala.Dans cette immense région, de 1890 à 1896, au péril de leur vie, de courageux belges menèrent la « campagne antiesclavagiste ». Au lieu de lassantes et injustifiables excuses, c’est tout au contraire la mémoire de ces hommes que le roi des Belges devrait célébrer. Parmi eux, les capitaines Francis Dhanis, Oscar Michaux, van Kerckhoven, Pierre Ponthier, Alphonse Jacques, Cyriaque Gillain, Louis Napoléon Chaltin, Nicolas Tobback et bien d’autres. Pour avoir voulu arracher les malheureux noirs aux esclavagistes musulmans venus de Zanzibar et de la péninsule arabe, Arthur Hodister et ses compagnons ainsi que le lieutenant Joseph Lippens et le sergent Henri De Bruyne furent massacrés. Les deux derniers eurent auparavant les mains et les pieds coupés par les esclavagistes. Leurs statues vont-elles être déboulonnées ? Probablement, tant l’ethno-masochisme des Européens semble être sans limites.

2) Dans le Congo belge les services publics fonctionnaient et des voies de communication avaient été créées à partir du néant, tant pour ce qui était de la navigation fluviale, que des voies ferrées, des aérodromes ou des ports. Quant au réseau routier, il était exceptionnellement dense, des pistes parfaitement entretenues permettant de traverser le pays d’ouest en est et du nord au sud en toutes saisons. Après l’indépendance, ces voies de communication disparurent, littéralement « mangées » par la brousse ou la forêt.

3) La Belgique n’a pas pillé le Congo. Et pourtant, cette colonie fut une de celles dans lesquelles les profits furent les plus importants. Mais, à partir de 1908, les impôts payés par les consortiums et les privés furent en totalité investis sur place. Le Congo belge pouvait donc subvenir à ses besoins, le plan de développement décennal ainsi que les investissements étant financés par les recettes locales tirées de l’impôt des grandes sociétés.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Economie, Histoire, Politique 3 commentaires -

Le linceul de Turin : un signe pour notre génération

"Le Linceul de Turin, un signe pour notre génération", une production CapMissio / linceulturin.net

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Sciences, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Douceur et violence : les paradoxes du catholicisme (10) selon Benson

-

Colonialisme : le Congo a-t-il enrichi la Belgique ?

Du site "Pour une école libre au Québec" :

Repentance — Le Congo a-t-il enrichi la Belgique ?

On dispose de chiffres relativement précis qui permettent de répondre à cette question :

En 1908 [...] au moment de la reprise du Congo par la Belgique, le Congo avait rapporté à l’État belge 26 millions francs-or. De 1908 à 1950, Les dépenses coloniales engagées par la Belgique […] atteignirent un total de 259 millions de francs-or. Durant la même période, les avantages recueillis par la Belgique grâce au Congo furent au total de 24 millions.Les dépenses nettes de la Belgique, de 1908 à 1950, s’élevèrent donc à 235 millions. Le Congo avait rapporté 26 millions au moment de la reprise. Il a coûté 235 millions depuis. Dans l’ensemble, il a donc coûté à la Belgique, jusqu’en 1950, 209 millions de francs-or.

Jean Stengers, « Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique ? », Académie royale des sciences coloniales, Tome XI, fascicule I., 1957, p. 350.Ces 209 millions de francs-or qui, en 1950, avaient la contre-valeur de 7 milliards de francs belges représentaient alors moins d’un dixième des dépenses annuelles de l’État belge.

De même les 26 millions de bénéfices pour la période de l’État indépendant du Congo (1885-1908) doivent-ils être relativisés par rapport au budget de l’État belge puisque la seule construction du palais royal de Laeken entre 1902 et 1908 coûta 12 millions et celle du palais de Justice de Bruxelles 43 millions. Le Congo ne comptait donc pas pour grand-chose dans l’économie belge.Billet de loterie coloniale belge fondée le 29 mai 1934 pour aider la colonie en pleine crise économique et alimenter sa colonie en capitaux frais venus de la métropole

À titre de comparaison, la même année, c’est-à-dire en 1950, le simple budget belge des pensions était de 12 milliards et demi ce qui signifie qu’à lui seul ce poste constituait une dépense deux fois plus importante que le coût de 70 ans de présence au Congo (Stengers, 1957, pp 350-351). Le Congo ne comptait donc pas plus dans l’économie belge même s’il avait une importance économique considérable pour certains Belges.

De 1918 à 1939, en moyenne, le budget des Colonies fut annuellement de 1 300 000 francs or et de 1 500 000 de 1945 à la fin (A.J. van Bielsen, Pour une politique congolaise nouvelle, Revue générale belge, 15 avril 1956, p. 811) 1956 : 911). Le budget du ministère des Colonies représentait :— en 1910 : 0,15 % du budget national belge

— en 1920 : 0,17 %

— en 1930 : 0,13 %

— en 1950 : 0,10 %

— en 1956 : 0,08 %

Rapporté au budget du Congo, le budget du ministère des Colonies représentait pour sa part :

— en 1911 : 3 % du budget du Congo

— en 1930 : 1,8 %

— en 1950 : 1,6 %

— en 1956 : 0,6 %

La Belgique ne pilla donc pas le Congo et pourtant, cette colonie fut une de ces dans lesquelles les profits privés et ceux des consortiums furent les plus importants.