L’éditeur François-Xavier de Guibert a été ordonné prêtre en ce dimanche de la Solennité de la Fête-Dieu

L’éditeur François-Xavier de Guibert a été ordonné prêtre en ce dimanche de la Solennité de la Fête-Dieu

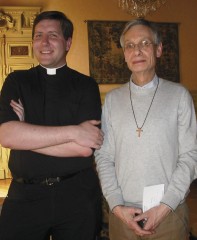

Ce dimanche 26 juin 2011, en compagnie d’Etienne Hache, le remarquable éditeur François-Xavier de Guibert a été ordonné prêtre par l’archevêque de Dijon, Mgr Minnerath, dans sa cathédrale Saint-Bénigne.

François-Xavier de Guibert est né en 1946 à Dijon. Après des études de droit, il est entré dans le monde de l'édition et est devenu le directeur général des Editons Desclée de Brouwer en 1974. C'est en 1983 qu'il fonde sa propre société d'édition. Marié avec Catherine le 26 juin 1971, ils ont eu 5 enfants et 12 petits-enfants. François-Xavier a eu la tristesse de perdre son épouse Catherine en 2001. A la suite de cet événement douloureux, il choisit de mettre sa vie au service du Christ et de l'Eglise et propose de devenir prêtre pour le diocèse de Dijon. Après des études au Centre Sèvre à Paris, un long discernement et accompagnement, il est venu participer à la vie de la paroisse Notre Dame de Dijon où il a été ordonné diacre en novembre 2010.

Etienne Hache est né en 1981 à Lyon, il a grandi à Aix-en-Provence mais il n'a jamais oublié ses racines familiales du côté de Beaune et de Selongey. Après quelques années d'études universitaires, c'est au séminaire de Paray Le Monial en 2001 qu'il commence sa formationvers le ministère de prêtre. Après ces trois premières années au séminaire, il vivra une année de stage à la paroisse de Saulieu et partira ensuite partager la vie d'une communautéde l'Arche de Jean Vanier pendant deux ans. Cela reste pour lui un événement marquant. En participant à la vie communautaire avec des personnes atteintes d'un handicap, il a pu mieux comprendre combien ces personnes sont accueillantes, attachantes et Etienne n'hésite pas à dire qu'à leur contact il a appris à mieux se connaître lui-même. C'est au séminaire Saint Irénée de Lyon qu'il a ensuite poursuivi sa formation, accueilli dans les paroisses de Genlis et St Just. Il a été ordonné diacre le 13 juin 2010 à la collégiale de Rouvres en Plaine.

De telles ordinations sacerdotales, riches d’une grande qualité de vie, constituent pour nous tous autant de raisons d’espérer.

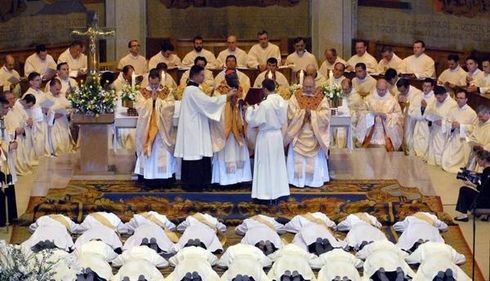

Il s’agit de la Communauté Saint-Martin, association cléricale publique basée à Candé-sur-Beuvron. Elle rassemble prêtres et diacres séculiers désirant vivre leur apostolat en vie commune dans un esprit de fraternité et de disponibilité au service des diocèses de l’Eglise universelle.

Il s’agit de la Communauté Saint-Martin, association cléricale publique basée à Candé-sur-Beuvron. Elle rassemble prêtres et diacres séculiers désirant vivre leur apostolat en vie commune dans un esprit de fraternité et de disponibilité au service des diocèses de l’Eglise universelle. prêtres '' loin de l'agitation du monde ''. Après six ans de préparation, ils confirment leur aspiration au sacerdoce, chaque année. Comme l'a rappelé le cardinal Robert Sarah, les huit nouveaux prêtres vont désormais perpétrer quotidiennement le sacrifice de l'Eucharistie, quand les dix diacres le donneront aux fidèles. Ces derniers touchent du doigt ce qu'est un prêtre, au moment de son engagement : un homme qui aspire à la sainteté par la prière, '' un autre Christ '', qui va soutenir et éclairer les âmes. Pour la communauté Saint-Martin, notre monde est « terriblement privé des trésors spirituels ». Pourtant, durant les longues minutes où l'évêque puis tous les autres prêtres imposent leurs mains sur la tête des jeunes ordonnés, cette spiritualité devient palpable pour toute l'assistance. »

prêtres '' loin de l'agitation du monde ''. Après six ans de préparation, ils confirment leur aspiration au sacerdoce, chaque année. Comme l'a rappelé le cardinal Robert Sarah, les huit nouveaux prêtres vont désormais perpétrer quotidiennement le sacrifice de l'Eucharistie, quand les dix diacres le donneront aux fidèles. Ces derniers touchent du doigt ce qu'est un prêtre, au moment de son engagement : un homme qui aspire à la sainteté par la prière, '' un autre Christ '', qui va soutenir et éclairer les âmes. Pour la communauté Saint-Martin, notre monde est « terriblement privé des trésors spirituels ». Pourtant, durant les longues minutes où l'évêque puis tous les autres prêtres imposent leurs mains sur la tête des jeunes ordonnés, cette spiritualité devient palpable pour toute l'assistance. »

La Solennité de la Fête-Dieu célébrée ce samedi 25 juin à Liège a attiré de nombreux chrétiens, venus essentiellement de Liège mais aussi de sa banlieue et même d’autres villes : Verviers, Malmedy, Namur, Bruxelles…Cinq cents personnes se pressaient dans l’église du Saint-Sacrement (où la messe était célébrée avec le concours de la Schola Sainte-Cécile, une excellente chorale parisienne vouée au plain chant et au répertoire baroque) et, malgré le temps maussade, un peu moins de trois cents d’entre elles ont suivi la procession qui a suivi dans les rues du quartier

La Solennité de la Fête-Dieu célébrée ce samedi 25 juin à Liège a attiré de nombreux chrétiens, venus essentiellement de Liège mais aussi de sa banlieue et même d’autres villes : Verviers, Malmedy, Namur, Bruxelles…Cinq cents personnes se pressaient dans l’église du Saint-Sacrement (où la messe était célébrée avec le concours de la Schola Sainte-Cécile, une excellente chorale parisienne vouée au plain chant et au répertoire baroque) et, malgré le temps maussade, un peu moins de trois cents d’entre elles ont suivi la procession qui a suivi dans les rues du quartier  d’Avroy.

d’Avroy.

Le mois de juin n’est pas seulement voué au culte du Sacré-Cœur de Jésus, c’est aussi celui de la Fête-Dieu, qui nous invite à proclamer notre foi dans la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques consacrées lors de chaque messe : sous ces humbles apparences du pain et du vin, Jésus a voulu demeurer vivant aujourd’hui encore dans et pour ce monde, tous les jours et jusqu’à la fin des temps. Pour en témoigner devant tous, chaque année depuis plus de sept siècles l’Eglise célèbre une messe festive suivie d’une marche publique au cours de laquelle le pain eucharistique, communément appelé « hostie », est montré respectueusement mais visiblement, au peuple dans un support appelé « ostensoir » (du mot latin ostendere : montrer) : c’est la procession de la Fête-Dieu ou Fête du Saint-Sacrement.

Le mois de juin n’est pas seulement voué au culte du Sacré-Cœur de Jésus, c’est aussi celui de la Fête-Dieu, qui nous invite à proclamer notre foi dans la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques consacrées lors de chaque messe : sous ces humbles apparences du pain et du vin, Jésus a voulu demeurer vivant aujourd’hui encore dans et pour ce monde, tous les jours et jusqu’à la fin des temps. Pour en témoigner devant tous, chaque année depuis plus de sept siècles l’Eglise célèbre une messe festive suivie d’une marche publique au cours de laquelle le pain eucharistique, communément appelé « hostie », est montré respectueusement mais visiblement, au peuple dans un support appelé « ostensoir » (du mot latin ostendere : montrer) : c’est la procession de la Fête-Dieu ou Fête du Saint-Sacrement. La guerre civile a repris au Sud-Soudan proche de l’Ituri congolais et l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), née dans l’Ouganda voisin, pêche aussi dans les eaux troubles de cette vaste région transfrontalière qui touche la Province orientale et le Kivu.

La guerre civile a repris au Sud-Soudan proche de l’Ituri congolais et l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), née dans l’Ouganda voisin, pêche aussi dans les eaux troubles de cette vaste région transfrontalière qui touche la Province orientale et le Kivu.