Hymne du 10ème siècle qui peut être chantée pendant ce Temps de Carême.

R. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.

R. Écoutez-nous, Seigneur, et ayez pitié de nous, car nous avons péché contre Vous.

1. Ad te Rex summe, omnium redemptor,

oculos nostros sublevamus flentes ;

exaudi, Christe, supplicantum preces.

1. Vers Vous, souverain Roi, Rédempteur de tous les hommes,

nous élevons nos yeux pleins de larmes.

Écoutez, o Christ, nos prières suppliantes !

2. Dextera Patris, lapis angularis,

via salutis, ianua caelestis,

ablue nostri maculas delicti.

2. Droite du Père, pierre angulaire,

voie du salut, porte du ciel,

Lavez les souillures de notre péché.

3. Rogamus, Deus, tuam maiestatem ;

auribus sacris gemitus exaudi ;

crimina nostra placidus indulge.

3. Nous prions, ô Dieu, Votre Majesté ;

que Vos oreilles saintes entendent nos gémissements ;

Dans Votre bonté, pardonnez-nous de nos crimes.

4. Tibi fatemur crimina admissa ;

contrito corde pandimus occulta ;

tua Redemptor, pietas ignoscat.

4. Nous Vous avouons les fautes commises ;

d’un cœur contrit nous Vous dévoilons nos péchés ;

Ô Rédempteur, que Votre clémence pardonne.

5. Innocens captus, nec repugnans ductus,

testibus falsis pro impiis damnatus ;

quos redemisti, tu conserva, Christe.

5. Arrêté innocent et emmené sans résistance,

Vous avez été condamné pour les pécheurs par de faux témoins ;

Ô Christ, conservez ceux que Vous avez rachetés.

V. Converte nos Deus salutaris noster.

R. Et averte iram tuam a nobi

V. Renouvelez-nous, Dieu, notre Sauveur

R. Et détournez de nous Votre colère.

Oremus : Deus qui culpa offenderis, paenitentia placaris, + preces populi tui supplicantis propitius respice * et flagella tuae iracundiae quae pro peccatis nostris meremur averte. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Prions : Dieu que la faute offense, mais à qui la pénitence plaît, + regardez favorablement les prières de Votre peuple suppliant *, et éloignez le fouet de Votre colère que nous avons mérité par suite de nos péchés. Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

« Au cours du récent synode sur l’Amazonie qui s’est déroulé au Vatican, la possibilité de créer ou d’imaginer un rite liturgique « amazonien » a plusieurs fois été évoquée. C’est l’occasion de rappeler que l’Église, au cours de son histoire, n’a jamais « créé » de rite. Pour la simple raison qu’un rite liturgie ne s’invente pas, ne se crée pas : il se constitue à partir d’éléments déjà existants que l’Église accepte comme étant la juste expression de sa foi ou refuse comme étant une expression contraire à sa doctrine ou imprudente pour l’équilibre spirituel des fidèles. Puis, in fine, l’Église organise ces éléments d’une façon cohérente et stable afin qu’à leur contact auditif et visuel, les fidèles puissent confesser et nourrir leur foi telle que proclamée dans le « Credo ». C’est ce processus qu’exprime parfaitement le concile Vatican II lorsqu’il enseigne qu’en liturgie, « les formes nouvelles ne peuvent naître que de formes déjà existantes selon un développement en quelque sorte organique » (Sacrosanctum Concilium, n. 23).

« Au cours du récent synode sur l’Amazonie qui s’est déroulé au Vatican, la possibilité de créer ou d’imaginer un rite liturgique « amazonien » a plusieurs fois été évoquée. C’est l’occasion de rappeler que l’Église, au cours de son histoire, n’a jamais « créé » de rite. Pour la simple raison qu’un rite liturgie ne s’invente pas, ne se crée pas : il se constitue à partir d’éléments déjà existants que l’Église accepte comme étant la juste expression de sa foi ou refuse comme étant une expression contraire à sa doctrine ou imprudente pour l’équilibre spirituel des fidèles. Puis, in fine, l’Église organise ces éléments d’une façon cohérente et stable afin qu’à leur contact auditif et visuel, les fidèles puissent confesser et nourrir leur foi telle que proclamée dans le « Credo ». C’est ce processus qu’exprime parfaitement le concile Vatican II lorsqu’il enseigne qu’en liturgie, « les formes nouvelles ne peuvent naître que de formes déjà existantes selon un développement en quelque sorte organique » (Sacrosanctum Concilium, n. 23).

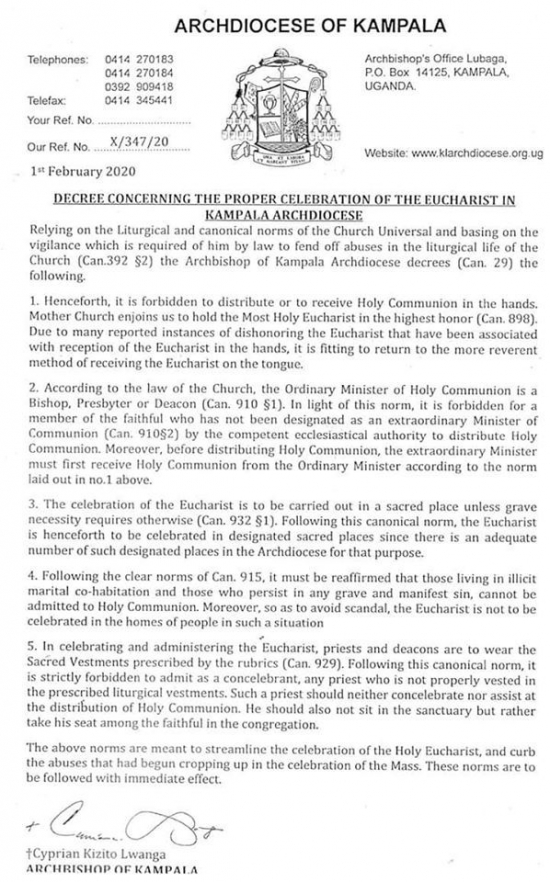

''L'archevêque catholique de Kampala, Mgr Cyprian Kizito Lwanga, a ordonné qu'aucun catholique n'était autorisé à recevoir la Sainte Communion dans la main (…) Les directives sont contenues dans un décret qu'il a publié ce samedi, le 1er février 2020, à la suite d'une réunion de haut niveau avec le clergé et les comités de direction des paroisses de la cathédrale de Rubaga à Kampala. (…)

''L'archevêque catholique de Kampala, Mgr Cyprian Kizito Lwanga, a ordonné qu'aucun catholique n'était autorisé à recevoir la Sainte Communion dans la main (…) Les directives sont contenues dans un décret qu'il a publié ce samedi, le 1er février 2020, à la suite d'une réunion de haut niveau avec le clergé et les comités de direction des paroisses de la cathédrale de Rubaga à Kampala. (…)

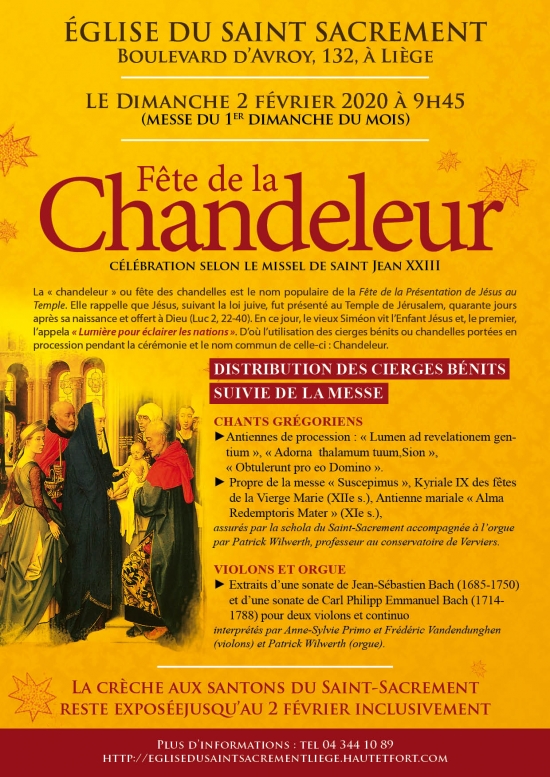

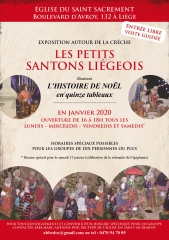

L'ASBL Sursum Corda, propriétaire et gestionnaire de l'église du Saint-Sacrement située au cœur historique de Liège (Boulevard d'Avroy, 132), va réaliser durant cette année 2020, du mois de mars au mois de décembre, d'importants travaux de restauration sur ce bel édifice du XVIII° siècle. Le SPW (Service Public de Wallonie) prendra une sérieuse partie des frais en charge vu qu'il s'agit d'un immeuble classé. L'ASBL fait appel à la générosité du public pour le solde. La Fondation Roi Baudouin a accepté de parrainer le projet, si bien que les dons sont partiellement déductibles d'impôt.

L'ASBL Sursum Corda, propriétaire et gestionnaire de l'église du Saint-Sacrement située au cœur historique de Liège (Boulevard d'Avroy, 132), va réaliser durant cette année 2020, du mois de mars au mois de décembre, d'importants travaux de restauration sur ce bel édifice du XVIII° siècle. Le SPW (Service Public de Wallonie) prendra une sérieuse partie des frais en charge vu qu'il s'agit d'un immeuble classé. L'ASBL fait appel à la générosité du public pour le solde. La Fondation Roi Baudouin a accepté de parrainer le projet, si bien que les dons sont partiellement déductibles d'impôt.