Face à la médiocrité de la liturgie que nous subissons dans la plupart de nos églises depuis des décennies (oserons-nous dire depuis Vatican II ?), il nous est difficile d'entendre ces discours sur l'art de célébrer qui vantent les acquis des réformes. Or, ce que nous constatons, c'est la trivialité des célébrations, la pauvreté des chants, les digressions des célébrants qui sortent si souvent de leur rôle liturgique pour "communiquer", les interventions inopportunes de tiers (laïcs, animateurs pastoraux), l'introduction d'éléments qui n'ont rien à voir avec le sacré. Les rites ont perdu leur saveur mystique et nous lorgnions souvent avec envie vers les célébrations des églises orthodoxes et leur extraordinaire puissance d'élévation contrastant avec le pouvoir d'aplatissement des nôtres. Il ne s'agit pas de dédaigner les propos du pape (ou de ceux qui ont préparé son discours) renvoyant dos à dos ceux qui se réfugient dans le passé (suivez son regard...) ou ceux qui se projettent dans l'avenir (le regard devient plus vague...) et demandent de diffuser parmi le peuple de Dieu la splendeur du mystère vivant du Seigneur se manifestant dans la liturgie...

D'Hélène Ginabat sur zenit.org :

Liturgie: le pape demande d’ « approfondir » la formation liturgique (traduction complète)

« La voie maîtresse à travers laquelle passe la vie chrétienne »

Le pape François a reçu en audience les participants à l’assemblée plénière de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements – le dicastère pour la liturgie – ce jeudi 14 février 2019, dans la Petite Salle Paul VI du Vatican. Le thème de leur assemblée était « la formation liturgique du peuple de Dieu ».

« Chers frères et sœurs, nous sommes tous appelés à approfondir et à raviver notre formation liturgique », a insisté le pape.

Il a souligné son rôle dans la « croissance » du peuple de Dieu: « La liturgie, en effet, est la voie maîtresse à travers laquelle passe la vie chrétienne à toutes les étapes de sa croissance. »

« Vous avez donc devant vous une grande et belle tâche : travailler pour que le peuple de Dieu redécouvre la beauté de la rencontre avec le Seigneur dans la célébration de ses mystères et qu’en le rencontrant, il ait la vie en son nom », a demandé le pape.

Faisant observer le « défi » que présente la formation, le pape a par ailleurs souligné que la liturgie était un « trésor vivant qui ne peut être réduit à des goûts, des recettes et des courants mais qui doit être accueilli avec docilité et encouragé avec amour ».

La liturgie revêt « un rôle irremplaçable dans l’Église et pour l’Église », affirme le pape François et la formation liturgique peut « aider concrètement le peuple de Dieu à mieux intérioriser la prière de l’Église », à faire « une expérience de rencontre avec le Seigneur et avec nos frères » et à « en redécouvrir les contenus et en observer les rites ». En ce sens, la liturgie a une fonction non seulement « formatrice », mais aussi « transformatrice », elle est « une vie qui forme et non une idée à apprendre » : c’est « une expérience tendue vers la conversion de la vie, à travers l’assimilation de la façon de penser et de se comporter du Seigneur

Voici notre traduction du discours que le pape François a prononcé en italien.

HG

Dicastère pour la liturgie © Vatican Media

Discours du pape François

Messieurs les Cardinaux,

Chers frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce,

Chers frères et sœurs,

Je suis heureux de vous rencontrer à l’occasion de votre assemblée plénière. Je remercie le cardinal préfet pour les paroles qu’il m’a adressées et je vous salue, vous tous les membres, collaborateurs et consulteurs de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements.

Originairement la Commission Ecclesia Dei

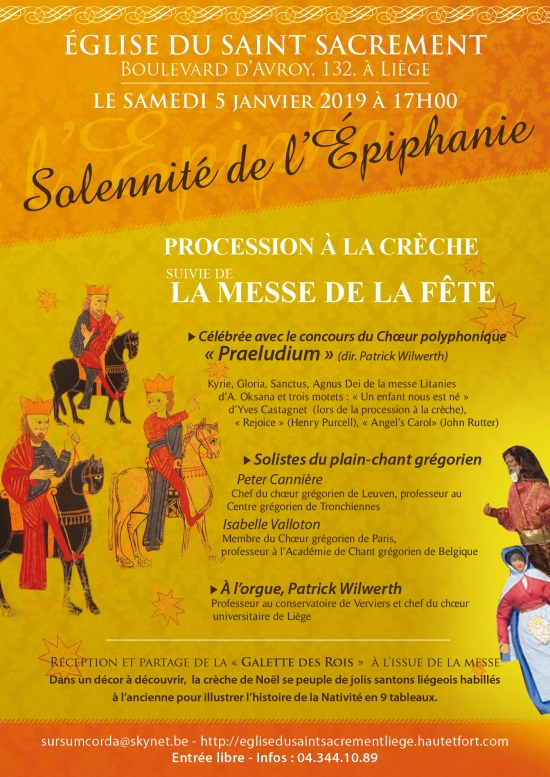

Originairement la Commission Ecclesia Dei Découvrez une liturgie grégorienne paisible, chaque jour de la semaine, au cœur de la ville de Liège: à église du Saint-Sacrement, Bd d’Avroy, 132, les lundi, mercredi et vendredi, à 18h00 ; mardi, jeudi et samedi, à 8h30. Plus d’information, voir ici :

Découvrez une liturgie grégorienne paisible, chaque jour de la semaine, au cœur de la ville de Liège: à église du Saint-Sacrement, Bd d’Avroy, 132, les lundi, mercredi et vendredi, à 18h00 ; mardi, jeudi et samedi, à 8h30. Plus d’information, voir ici :  Il y a certes eu bien des modifications dans les liturgies catholiques, au cours des siècles, telle, pour la liturgie romaine, la synthèse romano-franque commencée au VIIIe siècle et achevée au XIe siècle, qui a vu une hybridation entre le rite vieux-romain et les rites des pays francs et germaniques. Quant au terme de réforme, qui désigne traditionnellement dans l’Eglise, un phénomène de rénovation disciplinaire, doctrinale et spirituelle (réforme grégorienne, réforme tridentine, par exemple), il a pu s’accompagner d’un versant liturgique (pour la réforme tridentine, l’édition des livres romains comme livres « canoniques » pour l’ensemble de l’aire latine). On peut parler à ce titre de réforme liturgique, mais cela n’a rien à voir avec la réforme liturgique de Vatican II. Celle-ci relève plutôt d’une réforme sous un mode d’inculturation, d’adaptation des formes cultuelles à une civilisation qui reçoit la mission catholique, comme cela s’est produit pour permettre l’accès des Slaves à la liturgie byzantine via le slavon ancien, lors de l’évangélisation des saints Cyrille et Méthode, au IXe siècle.

Il y a certes eu bien des modifications dans les liturgies catholiques, au cours des siècles, telle, pour la liturgie romaine, la synthèse romano-franque commencée au VIIIe siècle et achevée au XIe siècle, qui a vu une hybridation entre le rite vieux-romain et les rites des pays francs et germaniques. Quant au terme de réforme, qui désigne traditionnellement dans l’Eglise, un phénomène de rénovation disciplinaire, doctrinale et spirituelle (réforme grégorienne, réforme tridentine, par exemple), il a pu s’accompagner d’un versant liturgique (pour la réforme tridentine, l’édition des livres romains comme livres « canoniques » pour l’ensemble de l’aire latine). On peut parler à ce titre de réforme liturgique, mais cela n’a rien à voir avec la réforme liturgique de Vatican II. Celle-ci relève plutôt d’une réforme sous un mode d’inculturation, d’adaptation des formes cultuelles à une civilisation qui reçoit la mission catholique, comme cela s’est produit pour permettre l’accès des Slaves à la liturgie byzantine via le slavon ancien, lors de l’évangélisation des saints Cyrille et Méthode, au IXe siècle.

« Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de caelis a regalibus sedibus venit . Alors qu’un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta Parole toute-puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale » chante l’antienne dont l’esprit a manifestement inspiré Benoît XVI dans cet extrait de son homélie pour célébrer la nuit de Noël 2008 :

« Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de caelis a regalibus sedibus venit . Alors qu’un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta Parole toute-puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale » chante l’antienne dont l’esprit a manifestement inspiré Benoît XVI dans cet extrait de son homélie pour célébrer la nuit de Noël 2008 :