liturgie - Page 108

-

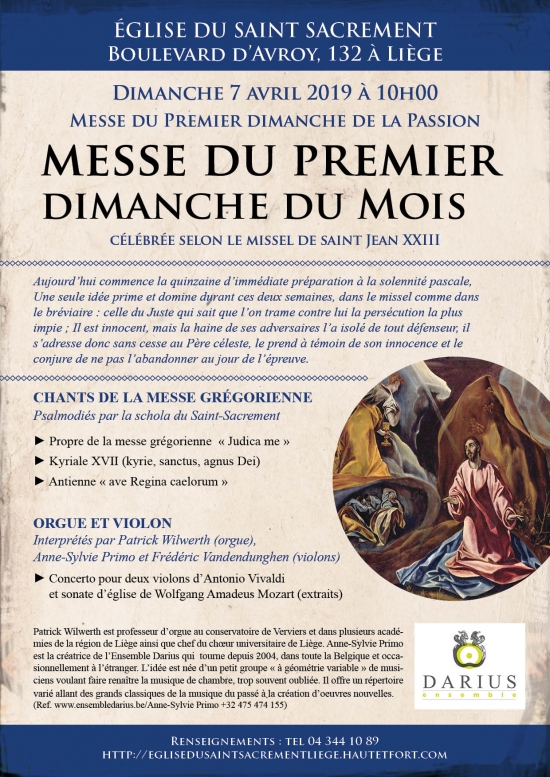

À Liège le dimanche 7 avril 2019 à 10h, messe grégorienne de la Passion en l’église du Saint-Sacrement : plain-chant, orgue et violons de l’Ensemble Darius.

-

Mgr Descourtieux nouveau supérieur de la Section remplaçant Ecclesia Dei

De Michel Janva sur le site « Salon beige » :

La Commission Ecclesia Dei avait récemment été supprimée et ses fonctions rattachées à une Section de la Congrégation pour la doctrine de la foi afin de poursuivre «l’œuvre de vigilance, de promotion et de tutelle» jusqu’alors conduite par la Commission Ecclesia Dei. Le pape François a nommé aujourd’hui Msgr Patrick Descourtieux, Official de ce dicastère. Mgr Patrick Descourtieux est depuis longtemps collaborateur de la Commission pontificale Ecclesia Dei, qu’il connaît donc bien.

En 2010, Mgr Patrick Descourtieux fut mis à la disposition du Saint-Siège, pour la Congrégation de la Doctrine de la foi, affecté à la Commission Pontificale Ecclesia Dei.

Ordonné en 1986, vicaire à la paroisse Saint-Séverin, il partit en 1989 pour Rome, où il intégra la Section francophone de la Secrétairerie d’État durant 10 ans. Excellent musicien, il exerça les fonctions d’organiste à Saint-Louis-des-Français durant 5 ans. Il quitta ensuite la Secrétairerie d’État et devint recteur de l’église de la Trinité-des-Monts, cependant qu’il enseignait à l’Institut Pontifical Patristique, l’Augustinianum. Il resta 7 ans à la Trinité-des-Monts. A la suite de la fermeture de la maison des religieuses de la Trinité-des-Monts, remplacées par des religieux de la Fraternité de Jérusalem, il rentra à Paris, et fut nommé prêtre résident à la paroisse Sainte-Clotilde, puis chapelain à Notre-Dame depuis 2008.

Spécialiste de patrologie, il enseignait à la Faculté Notre-Dame de l’École cathédrale. Mgr Descourtieux a une bonne connaissance de la liturgie traditionnelle et qui plus est de la demande de cette liturgie : à Rome, puisqu’il avait satisfait aux vœux des fidèles romains qui désiraient célébrer le Triduum pascal dans la forme extraordinaire en leur ouvrant son église de la Trinité-des-Monts ; à Paris, parce qu’il faisait partie des prêtres diocésains délégués pour la célébration selon cette forme selon les besoins.

Ref. Mgr Descourtieux nouveau supérieur de la Section remplaçant Ecclesia Dei

Supprimer la Commission Ecclesia Dei pour enfermer la question posée par l’ensemble des mouvements concernés dans toute l'Eglise à la seule question du problème posé par la Fraternité Saint-Pie X serait un piège regrettable: avoir une réserve d'Indiens bien délimitée et étroitement cantonnée via une FSSPX revenue en pleine communion, suffisamment maigrelette à l'échelle de la catholicité pour ne pas être gênante, c'est une vue malveillante mais pas absurde...

Quoi qu'il en soit, après la deminutio capitis de la Commission « Ecclesia Dei » par l’actuel pontife romain, le comble eut été que l’on mette un « père fouettard » à la tête de son erzats; le nouveau supérieur porte néanmoins le titre significatif d’official, c’est-à-dire de juge ecclésiastique…

JPSC

A lire également : http://www.hommenouveau.fr/2817/religion/mgr-descourtieux-en-charge-du-continent--tradition--a-la-congregation-de-foi---un-signe-vers-la-fsspx--.htm

-

Un appel de "l'Homme Nouveau" que nous relayons bien volontiers

Chers lecteurs de L’Homme Nouveau…

Rédigé par Philippe Maxence le dans Éditorial

Les scandales redoublent

Semaine après semaine, nous semblons assister à une accélération dans la dégradation de la civilisation chrétienne. Depuis des années, le scandale de la pédophilie au sein de l’Église fait la Une des journaux. Récemment, le livre Sodoma, largement analysé dans notre dernier numéro, a tenté de disqualifier davantage encore la doctrine catholique et les membres de l’Église. Début mars, Arte a diffusé une enquête mettant des clercs en cause dans des cas d’abus sexuels envers des religieuses ou des femmes en lien avec des institutions catholiques. Émission choc, insoutenable par les accusations qui y furent proférées et qui révèlent là aussi un profond scandale, en contradiction directe avec la foi et la morale catholiques.

Rappelons que le résultat de telles actions ne se limite pas toujours au seul scandale parmi les fidèles ou à l’habituelle mise en cause de l’Église. On peut aussi en mourir. L’an dernier, deux jeunes prêtres se sont ainsi suicidés. Un phénomène relativement nouveau qui s’explique aussi (pas seulement, bien sûr) par le climat délétère dans lequel vit aujourd’hui le clergé. Plus récemment, un couple a été condamné pour avoir accusé faussement un prêtre d’attouchement sur des enfants mineurs. Dans ce dernier cas, l’évêque avait immédiatement sanctionné le prêtre et l’avait éloigné le temps de l’enquête. Mais il avait aussi rendu public son nom. Sans se soucier visiblement du respect de sa réputation !

Vers une ère postchrétienne

Les scandales sexuels ne sont pas tout ! Dans un livre publié lui aussi début mars (1), le directeur de l’Ifop, Jérôme Fourquet, montre le basculement de civilisation actuellement à l’œuvre. Pour lui, les choses sont désormais claires : la civilisation chrétienne est morte. Des preuves ? Le renversement au plan de la parentalité, l’acceptation massive de l’homosexualité et du « mariage » éponyme, la PMA et tout l’attirail qui l’accompagne, mais aussi la chute abyssale du nombre de prêtres, l’augmentation des prénoms d’origine musulmane et la disparation de celui de… Marie. Donné à 20,5 % de la population en 1900, ce prénom était en dessous des 15 % pendant la Première Guerre mondiale et à 1 % dans les années 1970. Il est désormais sous cette barre fatidique (0,3 % en 2016). Baptêmes, mariages religieux, enterrements connaissent aussi une courbe spectaculairement descendante. On peut bien sûr discuter les chiffres, mais pas les grandes tendances. Si ce n’est déjà fait, c’est pour bientôt : le postchristianisme est à nos portes.

Des causes connues

Les causes sont évidemment multiples. Indiquons en deux, très rapidement, quitte à y revenir un jour plus profondément. La déchristianisation est le fruit d’un long processus de lutte contre l’Église auquel la Révolution française a donné une assise institutionnelle qui en a démultiplié les effets. Faute de l’avoir analysé avec rigueur et parce que nous avons toujours préféré pactiser et nous laisser intégrer dans ce système global, nous en subissons aujourd’hui directement les effets.

Face à une telle situation allant en s’accélérant, depuis plus de cinquante ans maintenant, l’Église a choisi de ne plus prêcher la radicalité de la foi, la totalité du dogme, les fins dernières, la nécessité de la grâce, la réalité du péché, les exigences morales, en un mot la Croix. Là encore, les effets sont sous nos yeux : scandales à l’intérieur de l’Église, désintérêt ou haine renforcée à l’extérieur.

Transmettre l’espérance chrétienne

Chers lecteurs de L’Homme Nouveau, les Apôtres se sont aussi trouvés dans la peur et le désespoir alors que la tempête se déchaînait et que le Christ semblait dormir. Mais le Christ est fidèle et notre espérance n’est pas vaine. Numéro après numéro, nous vous le redisons : nous avons tout un monde à refaire chrétien, à commencer par nos enfants et nos petits-enfants et tous ceux qui les entourent. L’Homme Nouveau ne peut que proposer la radicalité de la foi catholique et montrer le plus possible les fruits de la civilisation chrétienne.

Pour ce faire, je ne crains pas de vous le dire : nous avons encore besoin de vous. Non pas pour nous, mais pour ceux qui doivent entendre la vérité. Pour transmettre ! Le Carême est un temps par excellence de conversion et de sacrifice. Si chacun de nos lecteurs – oui, vous qui me lisez en ce moment ! – nous offre en guise de don de Carême 2019, seulement 10 € (mais multipliés par le nombre de tous nos lecteurs), nous pourrons engager les efforts nécessaires pour transmettre l’espérance chrétienne. À vrai dire, nous y croyons tellement que nous nous sommes déjà engagés concrètement (et financièrement !) dans cette voie. Nous vous en reparlerons dans notre prochain numéro. Mais n’attendez pas : rejoignez-nous dès maintenant !

1. L’Archipel français, Le Seuil, 384 p., 22 €.

Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Doctrine, Eglise, Ethique, Foi, Idées, International, liturgie, Livres - Publications, Médias, Patrimoine religieux, Politique, Société, Solidarité, Spiritualité 0 commentaire -

7 motifs qui plaident en faveur de la messe traditionnelle

De Madeleine-Marie Humpers (sur son blog) :

7 motifs en faveur de la messe traditionnelle

Parfois, après une messe célébrée sous la forme ordinaire, le fidèle reste sur sa faim. L’intériorité, le sacré, l’intégration de la doctrine catholique dans l’homélie peuvent, entre autre, ne pas avoir été assez prégnants. A certains, la messe traditionnelle convient mieux et ce, pour plusieurs raisons.

A la suite du Concile Vatican II, de nombreuses célébrations se sont voulues très pastorales. Et pourtant, certains fidèles ne s’y retrouvent pas. Ils peuvent même être tentés d’abandonner la messe, tant celles qu’ils fréquentent correspondent peu à leurs besoins spirituels et à leurs attentes. Avant de découvrir la messe traditionnelle, c’est-à-dire sous la forme extraordinaire, ils tâtonnent parfois pendant longtemps. Dans les Vicariats et les paroisses où la messe est célébrée sous la forme ordinaire, bien souvent on évite d’indiquer aux fidèles qui l’ignoreraient l’existence de cette autre manière de célébrer, jugée souvent rétrograde, passéiste et surannée. Et c’est dommage, car un certain nombre de fidèles seraient bien plus assidus à se rendre à l’église, si c’était pour assister à des messes traditionnelles...

1. Un langage précis et rigoureux

Le langage doctrinal qui domine dans les messes (et surtout dans les homélies) sous la forme extraordinaire, est bien souvent plus rigoureux, plus précis et plus universel que celui des homélies des messes sous la forme ordinaire. Dans un souci pastoral, Vatican II a privilégié un « langage concret, narratif, affectif »[1]. Trop souvent, hélas, la « pastoralisation » des homélies a porté un coup à la richesse de la doctrine catholique.

2. Une participation intérieure

Sacrosanctum Concilium a voulu encourager la participation des fidèles. Il s’agissait essentiellement d’une participation intérieure, mais l’aspect extérieur l’a parfois emporté, comme si celle-ci n’avait d’autre fin qu’elle-même. Ne manque-t-elle pas alors son but, qui est bien de participer « à l’action de Dieu » ? C’est Dieu qui est le premier acteur lors de l’eucharistie : la participation du croyant à ce sacrement est d’abord une participation passive, car il s’agit d’une ouverture, d’une disposition à accueillir le don de Dieu, avant de devenir une participation active.En somme, l’obsession de la « participation active » a nui à la primauté de Dieu au sein même de la célébration, en inversant symboliquement les données de la foi.

Rappelons à ce propos que la messe a été instituée pour quatre fins : pour adorer Dieu; pour expier nos péchés; pour remercier Dieu de ses bienfaits; pour obtenir ses grâces. Toute idée de participation n’a donc de sens que si elle est ordonnée à ces fins.

-

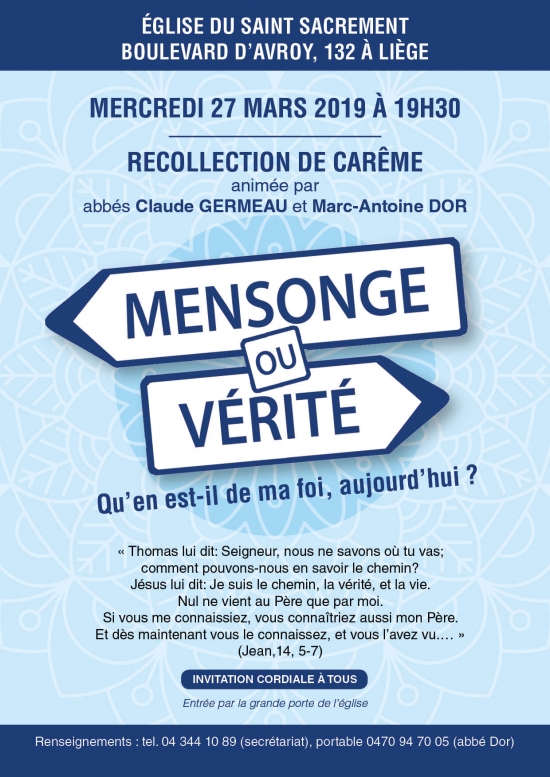

Liège : Carême 2019 à l’église du Saint-Sacrement. Une date à retenir : mercredi 27 mars (19h30).

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Bd d’Avroy, 132 à Liège

MERCREDI 27 MARS 2019 À 19H30

Récollection animée par l’abbé Claude GERMEAU, directeur du Foyer des Jeunes d’Herstal et l’abbé Marc-Antoine DOR, recteur de l’église du Saint-Sacrement

A retenir aussi :

mardi 19 mars 2019

de 17h00 à 19h00 : adoration eucharistique et confessions

19h00: messe en l'honneur de saint Joseph, patron principal de la Belgique (missel de 1962, chant grégorien)

______________

Sursum Corda asbl. Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64, Liège

Sursum Corda asbl. Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64, LiègeTel. 04 344 10 89 (si on ne répond pas : GSM 0470 94 70 05).

E-mail : sursumcorda@skynet.be.

Web : http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com .

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? 300.000 euros restent à trouver ! Vous pouvez faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement en versant le montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Pour en savoir plus sur les enjeux de cette restauration, cliquez ici : Restauration de l'église du Saint-Sacrement à Liège . L'évêque s'implique. Et vous?

JPSC

-

L’esprit de la liturgie selon Benoît XVI : sursum corda

« Qu’est-ce que la liturgie ? Si nous ouvrons le Catéchi

sme de l’Église catholique — aide toujours précieuse, dirais-je et indispensable — nous pouvons lire qu’à l’origine, le terme « liturgie » signifie « service de la part de/et en faveur du peuple » (n. 1069). Si la théologie chrétienne a emprunté ce mot du monde grec, elle l’a évidemment fait en pensant au nouveau Peuple de Dieu né du Christ, qui a ouvert ses bras sur la Croix pour unir les hommes dans la paix de l’unique Dieu. « Service en faveur du peuple », un peuple qui n’existe pas en soi, mais qui s’est formé grâce au Mystère pascal de Jésus Christ. En effet, le Peuple de Dieu n’existe pas en vertu de liens de sang, de territoire, de nation, mais il naît toujours de l’œuvre du Fils de Dieu et de la communion avec le Père qu’il nous obtient.

sme de l’Église catholique — aide toujours précieuse, dirais-je et indispensable — nous pouvons lire qu’à l’origine, le terme « liturgie » signifie « service de la part de/et en faveur du peuple » (n. 1069). Si la théologie chrétienne a emprunté ce mot du monde grec, elle l’a évidemment fait en pensant au nouveau Peuple de Dieu né du Christ, qui a ouvert ses bras sur la Croix pour unir les hommes dans la paix de l’unique Dieu. « Service en faveur du peuple », un peuple qui n’existe pas en soi, mais qui s’est formé grâce au Mystère pascal de Jésus Christ. En effet, le Peuple de Dieu n’existe pas en vertu de liens de sang, de territoire, de nation, mais il naît toujours de l’œuvre du Fils de Dieu et de la communion avec le Père qu’il nous obtient.Le Catéchisme indique en outre que « dans la tradition chrétienne (le mot “liturgie”) veut signifier que le Peuple de Dieu prend part à l’œuvre de Dieu » (n. 1069), car le Peuple de Dieu en tant que tel n’existe que par l’œuvre de Dieu.

Mais nous pouvons nous demander : quelle est cette œuvre de Dieu à laquelle nous sommes appelés à participer ? La réponse que nous offre la Constitution conciliaire sur la sainte liturgie est apparemment double. Au numéro 5 elle nous indique, en effet, que l’œuvre de Dieu, ce sont ses actions historiques qui nous apportent le salut, qui ont culminé dans la Mort et la Résurrection de Jésus Christ ; mais au numéro 7 la même Constitution définit précisément la célébration de la liturgie comme « œuvre du Christ ». En réalité, ces deux significations sont indissociablement liées. Si nous nous demandons qui sauve le monde et l’homme, la seule réponse est : Jésus de Nazareth, Seigneur et Christ, crucifié et ressuscité. Et où devient actuel pour nous, pour moi aujourd’hui le Mystère de la Mort et de la Résurrection du Christ qui nous apporte le salut ? La réponse est : dans l’action du Christ à travers l’Église, dans la liturgie, en particulier dans le sacrement de l’Eucharistie, qui rend présente l’offre sacrificielle du Fils de Dieu, qui nous a rachetés ; dans le sacrement de la réconciliation, où l’on passe de la mort du péché à la vie nouvelle ; et dans les autres actes sacramentaux qui nous sanctifient (cf. Presbyterorum ordinis, n. 5). Ainsi le mystère pascal de la Mort et de la Résurrection du Christ est le centre de la théologie liturgique du Concile.

Allons encore un peu plus loin et demandons-nous: de quelle manière est rendue possible cette actualisation du mystère pascal du Christ ? Le bienheureux Pape Jean-Paul II, 25 ans après la constitution Sacrosanctum Concilium, écrivit : « Pour actualiser son mystère pascal, le Christ est toujours là, présent dans son Église, surtout dans les actions liturgiques. La liturgie est, en effet, le lieu privilégié de rencontre des chrétiens avec Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus Christ (cf. Jn 17, 3) » (Vicesimus quintus annus, n. 7). Dans la même perspective, nous lisons dans le Catéchisme de l’Église catholique : « Une célébration sacramentelle est une rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le Christ et l’Esprit Saint, et cette rencontre s’exprime comme un dialogue, à travers des actions et des paroles » (n. 1153). Par conséquent, la première exigence pour une bonne célébration liturgique est qu’elle soit prière, entretien avec Dieu, écoute tout d’abord puis réponse. Saint Benoît, dans sa « Règle », en parlant de la prière des Psaumes, indique aux moines : mens concordet voci, « que l’esprit concorde avec la voix ». Le saint enseigne que dans la prière des Psaumes, les paroles doivent précéder notre esprit. Habituellement, cela ne se passe pas ainsi, nous devons d’abord penser puis ce que nous avons pensé est converti en parole. Ici en revanche, dans la liturgie, c’est l’inverse, la parole précède. Dieu nous a donné la parole et la sainte liturgie nous offre les paroles ; nous devons entrer à l’intérieur des paroles, dans leur signification, les accueillir en nous, nous mettre en harmonie avec ces paroles ; ainsi devenons-nous fils de Dieu, semblables à Dieu. Comme le rappelle Sacrosanctum Concilium, pour assurer la pleine efficacité de la célébration « il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d’une âme droite, qu’ils harmonisent leur âme avec leur voix, et qu’ils coopèrent à la grâce d’en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain » (n. 11). Un élément fondamental, primaire, du dialogue avec Dieu dans la liturgie, est la concordance entre ce que nous disons avec les lèvres et ce que nous portons dans le cœur. En entrant dans les paroles de la grande histoire de la prière, nous sommes nous-mêmes conformés à l’esprit de ces paroles et nous devenons capables de parler avec Dieu.

Dans cette optique, je voudrais seulement mentionner l’un des moments qui, au cours de la liturgie elle-même, nous appelle et nous aide à trouver cette concordance, cette conformation à ce que nous écoutons, nous disons et nous faisons pendant la célébration de la liturgie. Je fais référence à l’invitation que le célébrant formule avant la prière eucharistique : « Sursum corda », élevons nos cœurs au-dessus de l’enchevêtrement de nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses, de notre distraction. Notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, doit s’ouvrir docilement à la Parole de Dieu et se recueillir dans la prière de l’Église, pour recevoir son orientation vers Dieu des paroles mêmes qu’il écoute et prononce. Le regard du cœur doit se diriger vers le Seigneur, qui se trouve parmi nous : il s’agit d’une disposition fondamentale.

Quand nous vivons la liturgie avec cette attitude de fond, notre cœur est comme libéré de la force de gravité, qui l’attire vers le bas, et il s’élève intérieurement vers le haut, vers la vérité, vers l’amour, vers Dieu. Comme le rappelle le Catéchisme de l’Église catholique : « La mission du Christ et de l’Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de l’Église, annonce, actualise et communique le Mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie. Les Pères spirituels comparent parfois le cœur à un autel » (n. 2655) : altare Dei est cor nostrum.

Chers amis, nous ne célébrons et vivons bien la liturgie que si nous restons dans une attitude de prière, et pas si nous voulons « faire quelque chose », nous faire voir ou agir, mais si nous orientons notre cœur vers Dieu et si nous nous plaçons dans une attitude de prière en nous unissant au Mystère du Christ et à son dialogue de Fils avec le Père. Dieu lui-même nous enseigne à prier, comme l’affirme saint Paul (cf. Rm 8, 26). Il nous a lui-même donné les paroles adaptées pour nous adresser à Lui, des paroles que nous rencontrons dans le Psautier, dans les grandes oraisons de la sainte liturgie et dans la célébration eucharistique elle-même. Prions le Seigneur d’être chaque jour plus conscients du fait que la liturgie est action de Dieu et de l’homme ; une prière qui jaillit de l’Esprit Saint et de nous, entièrement adressée au Père, en union avec le Fils de Dieu fait homme »

Ref. Audience générale du 26 septembre 2012

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Enseignement - Education, Foi, liturgie, Spiritualité 0 commentaire -

la liturgie traditionnelle, une nourriture nutritive, riche en vitamines, qui fait particulièrement défaut à l’homme moderne

Des réponses pertinentes de Peter Kwasniewski

La liturgie traditionnelle, norme de beauté, de prière et de respect

SOURCE - Paix Liturgique – lettre n°685 – 5 mars 2019

Peter Kwasniewski, né en 1971 dans l’Illinois, est une des figures les plus marquantes du catholicisme traditionnel américain, dont on sait qu’il est aujourd’hui, en pointe de la renaissance catholique, extrêmement vigoureux et riche en vocations. Musicien de vocation, Peter Kwasniewski a reçu également une excellente formation en philosophie (sa thèse de doctorat portait sur « L’extase d’amour chez Thomas d’Aquin »).Il a été professeur à l’Institut international sur le Mariage et la Famille, en Autriche, qui dépend de l’Institut Jean-Paul II, fondé par le cardinal Caffarra. Il a par ailleurs enseigné la musique vocale, dirigé des chœurs, des scholae cantorum, des ateliers musicaux. Il est lui-même compositeur d’une œuvre importante, de messes (la Missa Spiritus Domini, la Missa Spe Salvi, la Missa Brevis, la Missa Hereditas Mihi, la Missa Honorificentia Populi Nostri), de motets, hymnes, chants, antiennes (Sept antiennes pour le Mandatum) et d’acclamations, qui ont été interprétés par le Vittoria Ensemble, l’ensemble Cantiones Sacrae, etc.Il a publié une foule d’articles sur la philosophie, la liturgie, la musique, en particulier sur le rétablissement et le renouveau de la musique sacrée dans l’Église contemporaine, et une série de livres très marquants, comme : Tradition and Sanity. Conversations and Dialogues of a Postconciliar Exile, Tradition et santé mentale. Conversations et dialogues avec un exilé postconciliaire (Angelico Press, 2018) ; Noble Beauty, Transcendent Holiness: Why the Modern Age Needs the Mass of Ages, Noble beauté, sainteté transcendante : pourquoi l’ère moderne a besoin de la messe ancienne (Angelico Press, 2017) ; Resurgent in the Midst of Crisis: Sacred Liturgy, the Traditional Latin Mass, and Renewal in the Church, Renaissance au sein de la crise : liturgie sacrée, messe traditionnelle en latin et renouveau dans l’Église (Angelico Press, 2015) nous le remercions bien vivement d’avoir accepté de s’entretenir avec nous. -

Homélie du pape François à la messe des cendres du mercredi 6 mars 2019 : « De quel côté suis-je ? Est-ce que je vis pour le feu ou pour la cendre ? »

A la Basilique romaine de Sainte-Sabine pour la messe et l’imposition des cendres :

« Sonnez du cor, prescrivez un jeûne sacré » (Jl 2, 15), dit le prophète dans la Première Lecture. Le Carême s’ouvre avec un son strident, celui d’une corne qui ne caresse pas les oreilles, mais organise un jeûne. C’est un son puissant, qui veut ralentir notre vie qui va toujours au pas de course, mais souvent ne sait pas bien où. C’est un appel à s’arrêter - un arrête-toi - , à aller à l’essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C’est un réveil pour l’âme.

« Sonnez du cor, prescrivez un jeûne sacré » (Jl 2, 15), dit le prophète dans la Première Lecture. Le Carême s’ouvre avec un son strident, celui d’une corne qui ne caresse pas les oreilles, mais organise un jeûne. C’est un son puissant, qui veut ralentir notre vie qui va toujours au pas de course, mais souvent ne sait pas bien où. C’est un appel à s’arrêter - un arrête-toi - , à aller à l’essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C’est un réveil pour l’âme.Au son de ce réveil est joint le message que le Seigneur transmet par la bouche du prophète, un message bref et pressant : « Revenez à moi » (v. 12). Revenir. Si nous devons revenir, cela signifie que nous sommes allés ailleurs. Le Carême est le temps pour retrouver la route de la vie. Parce que dans le parcours de la vie, comme sur tout chemin, ce qui compte vraiment est de ne pas perdre de vue le but. Lorsqu’au contraire dans le voyage, ce qui intéresse est de regarder le paysage ou de s’arrêter pour manger, on ne va pas loin. Chacun de nous peut se demander : sur le chemin de la vie, est-ce que je cherche la route ? Ou est-ce que je me contente de vivre au jour le jour, en pensant seulement à aller bien, à résoudre quelques problèmes et à me divertir un peu ? Quelle est la route ? Peut-être la recherche de la santé, que beaucoup disent venir avant tout mais qui un jour ou l’autre passera ? Peut-être les biens et le bien-être ? Mais nous ne sommes pas au monde pour cela. Revenez à moi, dit le Seigneur. A moi. C’est le Seigneur le but de notre voyage dans le monde. La route est fondée sur Lui.

Pour retrouver la route, aujourd’hui nous est offert un signe : des cendres sur la tête. C’est un signe qui nous fait penser à ce que nous avons en tête. Nos pensées poursuivent souvent des choses passagères, qui vont et viennent. La légère couche de cendres que nous recevrons est pour nous dire, avec délicatesse et vérité : des nombreuses choses que tu as en tête, derrière lesquelles chaque jour tu cours et te donne du mal, il ne restera rien. Pour tout ce qui te fatigue, de la vie tu n’emporteras avec toi aucune richesse. Les réalités terrestres s’évanouissent, comme poussière au vent. Les biens sont provisoires, le pouvoir passe, le succès pâlit. La culture de l’apparence, aujourd’hui dominante, qui entraîne à vivre pour les choses qui passent, est une grande tromperie. Parce que c’est comme une flambée : une fois finie, il reste seulement la cendre. Le Carême est le temps pour nous libérer de l’illusion de vivre en poursuivant la poussière. Le Carême c’est redécouvrir que nous sommes faits pour le feu qui brûle toujours, non pour la cendre qui s’éteint tout de suite; pour Dieu, non pour le monde ; pour l’éternité du Ciel, non pour la duperie de la terre ; pour la liberté des enfants, non pour l’esclavage des choses. Nous pouvons nous demander aujourd’hui : de quel côté suis-je ? Est-ce que je vis pour le feu ou pour la cendre ?

Dans ce voyage de retour à l’essentiel qu’est le Carême, l’Evangile propose trois étapes que le Seigneur demande de parcourir sans hypocrisie, sans comédie : l’aumône, la prière, le jeûne. A quoi servent-elles ? L’aumône, la prière et le jeûne nous ramènent aux trois seules réalités qui ne disparaissent pas. La prière nous rattache à Dieu ; la charité au prochain ; le jeûne à nous-mêmes. Dieu, les frères, ma vie : voilà les réalités qui ne finissent pas dans le néant, sur lesquelles il faut investir. Voilà où le Carême nous invite à regarder : vers le Haut, avec la prière qui nous libère d’une vie horizontale, plate, où on trouve le temps pour le ‘je’ mais où l’on oublie Dieu. Et puis vers l’autre avec la charité qui libère de la vanité de l’avoir, du fait de penser que les choses vont bien si elles me vont bien à moi. Enfin, il nous invite à regarder à l’intérieur, avec le jeûne, qui nous libère de l’attachement aux choses, de la mondanité qui anesthésie le cœur. Prière, charité, jeûne : trois investissements pour un trésor qui dure.

Jésus a dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 21). Notre cœur regarde toujours dans quelque direction : il est comme une boussole en recherche d’orientation. Nous pouvons aussi le comparer à un aimant : il a besoin de s’attacher à quelque chose. Mais s’il s’attache seulement aux choses terrestres, tôt ou tard, il en devient esclave : les choses dont on se sert deviennent des choses à servir. L’aspect extérieur, l’argent, la carrière, les passe-temps : si nous vivons pour eux, ils deviendront des idoles qui nous utilisent, des sirènes qui nous charment et ensuite nous envoient à la dérive. Au contraire, si le cœur s’attache à ce qui ne passe pas, nous nous retrouvons nous-même et nous devenons libres. Le Carême est un temps de grâce pour libérer le cœur des vanités. C’est un temps de guérison des dépendances qui nous séduisent. C’est un temps pour fixer le regard sur ce qui demeure.

Où fixer alors le regard le long du chemin du Carême ? C'est simple: sur le Crucifié. Jésus en croix est la boussole de la vie, qui nous oriente vers le Ciel. La pauvreté du bois, le silence du Seigneur, son dépouillement par amour nous montrent les nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les choses. De la Croix Jésus nous enseigne le courage ferme du renoncement. Parce que chargés de poids encombrants, nous n’irons jamais de l’avant. Nous avons besoin de nous libérer des tentacules du consumérisme et des liens de l’égoïsme, du fait de vouloir toujours plus, de n’être jamais content, du cœur fermé aux besoins du pauvre. Jésus sur le bois de la croix brûle d’amour, il nous appelle à une vie enflammée de Lui, qui ne se perd pas parmi les cendres du monde ; une vie qui brûle de charité et ne s’éteint pas dans la médiocrité. Est-il difficile de vivre comme lui le demande ? Oui, c'est difficile, mais il conduit au but. Le Carême nous le montre. Il commence avec la cendre, mais à la fin, il nous mène au feu de la nuit de Pâques ; à découvrir que, dans le tombeau, la chair de Jésus ne devient pas cendre, mais resurgit glorieuse. Cela vaut aussi pour nous, qui sommes poussière : si avec nos fragilités nous revenons au Seigneur, si nous prenons le chemin de l’amour, nous embrasserons la vie qui n’a pas de couchant. Et nous serons certainement dans la joie. »

Ref. MESSE, BÉNÉDICTION ET IMPOSITION DES CENDRES

JPSC

-

Le gouvernement socialiste espagnol retire la subvention qui permettait de faire fonctionner l’Abbaye de la vallée de los Caidos !

Une bêtise sectaire à front de taureau dénoncée par Michel Janva sur le site web « Salon beige » :

« L’allocation pour subvenir aux besoins des enfants et payer les enseignants a été gelée!

L’abbaye bénédictine comprend en effet un chœur d’une cinquantaine d’enfants qui étudient et vivent dans des internats. Le chœur, comme le reste de l’Abbaye, dépend du patrimoine national pour survivre, comme l’établit l’acte fondateur. L’allocation mensuelle du patrimoine national, qui dépend du gouvernement, s’élève à 30 000 euros, un montant qui soutient les enfants qui y étudient le baccalauréat et leurs enseignants. Cependant, le gouvernement a soudainement gelé cette subvention, probablement pour faire pression sur les moines dans leur différend sur l’exhumation des restes de Franco.

Depuis l’Abbaye, il est assuré que les moines commencent à avoir des problèmes économiques et un compte bancaire a été rendu public dans lequel les dons peuvent être faits jusqu’à ce que leur attribution leur soit rendue. »

La Manécanterie de l'Abbaye

Voici peu encore, dans le cadre de la célébration de la Solennité de la Fête-Dieu 2017 par Mgr Jean-Pierre Delville en l’église du Saint-Sacrement à Liège, les chants grégoriens de la messe traditionnelle du « Corpus Christi » étaient assurés par la Schola Antiqua de Madrid dirigés par Carlos Asensio : tous les membres de cette schola remarquable sont issus de la manécanterie du célèbre monastère bénédictin de la Vallée de Los Caïdos, situé sur la route de Madrid vers l’Escurial.

La Schola antiqua de Madrid à l'église du Saint-Sacrement à Liège pour la Fête-Dieu 2017

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Enseignement - Education, Foi, Jeunes, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 4 commentaires -

Carême 2019. Eglise du Saint-Sacrement à Liège. Deux dates à retenir : mercredi 6 mars (18H00) et mercredi 27 mars (19h30).

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Bd d’Avroy, 132 à Liège

MERCREDI PROCHAIN 6 MARS 2019 À 18 HEURES

Ouverture du carême

MESSE ET IMPOSITION DES CENDRES

par l’abbé Claude Germeau

Possibilité de se confesser

Chants grégoriens et Motets traditionnels

Repons « Emendemus » de la procession des cendres

Kyriale XVIII

Extraits du propre de la messe « Misereris »

Psalmodie des psaumes 50 (latin) et 129 (français)

Hymne du carême «attende Domine »

MERCREDI 27 MARS 2019 À 19H30

Récollection animée par l’abbé Claude GERMEAU, directeur du Foyer des Jeunes d’Herstal et l’abbé Marc-Antoine DOR, recteur de l’église du Saint-Sacrement

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Foi, Jeunes, liturgie, Patrimoine religieux, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Foi, Jeunes, liturgie, Patrimoine religieux, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

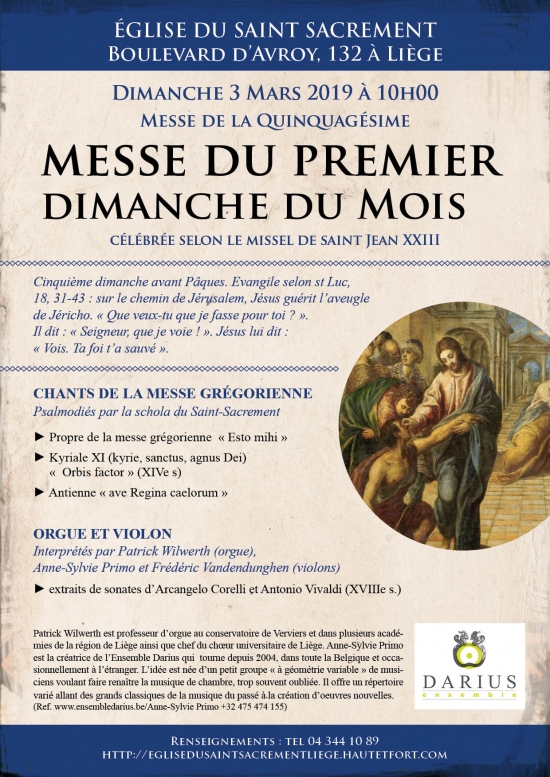

Liège : à l’église du Saint-Sacrement, le dimanche 3 mars 2019 à 10 heures, messe du 1er dimanche du mois : plain-chant, orgue et violons

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

Le dimanche 3 mars prochain, l’organiste Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers et l’Ensemble instrumental Darius ont choisi de privilégier la musique de l’âge baroque avec des sonates d’Arcangelo Corelli et Antonio Vivaldi

Le propre grégorien de la messe de la Quinquagésime, est chanté par la Schola du Saint-Sacrement. Il commence par la mélodie de l’introït composée sur des paroles extraites du psaume 30 illustrant la confiance en Dieu dans les épreuves.

Voir et écouter ici:

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement? Vous pouvez faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement en versant le montant de votre aide au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Pour en savoir plus sur les enjeux de cette restauration, cliquez ici : Restauration de l'église du Saint-Sacrement à Liège . L'évêque s'implique. Et vous?

JPSC

-

Une Nuit au Monastère : Franck Ferrand

Un moment inédit: grâce l'hospitalité du père abbé et de la communauté, KTO a invité un grand conteur, un amoureux de l´histoire, à passer une nuit à l´abbaye bénédictine de Solesmes, loin des bruits du monde. Après une nuit emplie du silence des moines et les oreilles résonnant encore de leurs chants grégoriens connus dans le monde entier, l´historien journaliste Franck Ferrand raconte son expérience et les ressorts de sa vie à Charles Mercier.

Une nuit au monastère du 16/02/2019 :

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire