De Jonas Legge sur le site de la Libre (16-12-2017) :

"La laideur de l'art contemporain doit cesser"

De son propre aveu, Jean-Pierre De Rycke ne supporte pas le conformisme. Le conservateur du musée des beaux-arts de Tournai pointe dès lors un regard très critique sur les grands noms de l'art contemporain puisqu'ils "ne font que réutiliser les mêmes recettes ringardes, fatiguées depuis des années". Ce Carolo appelle aujourd'hui au "réenchantement de la création".

Jean-Pierre De Rycke est l'Invité du samedi de LaLibre.be.

Que reprochez-vous à l'art contemporain ?

Je ne le rejette pas en bloc mais je suis critique vis-à-vis de ce que je considère comme les dérives de l'art contemporain. Je déplore un recul général de la notion d’esthétique, du beau. On présente par exemple comme une "prouesse esthétique" un tas de vêtements usagés rassemblés par Christian Boltanski pour figurer la Shoah. On achète à prix d'or des parties de cochons tatoués par Wim Delvoye. On s'extasie à Versailles devant une provocation débile faite de gravats de pierre et d'une longue corne métallique, intitulée "Vagin de la Reine" par Anish Kapoor. Depuis quelques décennies, le terme "plasticien" s'est même substitué à celui d'"artiste" pour évacuer cette notion du beau dans la création actuelle.

Cette notion de beau est subjective, elle n'appartient qu'à celui qui l'exprime. Cet argument est-il valable ?

Je suis d'accord, cette notion est relative. Etymologiquement, en grec, "esthétique" vient de "perception". L'art n'est pas nécessairement directement lié à la notion de beau mais il doit avant tout susciter de l'émotion, du ressenti. Je ne suis pas tombé au bon endroit au bon moment puisque je suis un idéaliste romantique. Je pense donc que l'art doit sublimer la vie par le fond (en lui donnant du sens) et par la forme (qui doit être soit belle soit expressive). Le savoir-faire, la technique, la prouesse artisanale sont essentiels. Cela peut se traduire par une maîtrise exceptionnelle du dessin ou de la lumière, par l'utilisation savante de la coloration ou par une maîtrise de la matière sculptée.

L'art sert aussi à exprimer des sentiments torturés, de la contestation. Cela ne peut-il pas passer par la laideur, afin de procurer une certaine sensation ?

J'admire des artistes comme Otto Dix, George Grosz, Francis Bacon ou Lucian Freud sur un plan purement plastique. Leur traitement de la forme expressionniste est impressionnant, remarquable. Et même si le résultat visible produit de la laideur, il suscite aussi une émotion. La création contemporaine, par contre, est enlaidie par la vulgarité, par son mauvais goût.

Les oeuvres esthétiquement plus simples, destinées à susciter la réflexion ne vous touchent pas non plus ?

Exactement. L'art conceptuel investit un terrain qui appartient plutôt à d'autres domaines de l'expression : la philosophie, la sociologie ou la littérature. On s'approche du domaine des idées et on s'écarte du champ artistique proprement dit.

Qu'est-ce que ces créations disent de notre société occidentale actuelle ?

Elles illustrent le relativisme ambiant, elles correspondent à une perte de hiérarchisation, à un étalement des valeurs, à un nivellement où tout se vaut. Dans l'art contemporain, il y a un phénomène d’infantilisation. Jeff Koons, par exemple, avec ses "Balloon Dog", détourne des jouets du quotidien pour les ériger en œuvres d'art. A travers leurs dérives contemporaines, Wim Delvoye et son "Cloaca" (NdlR : reproduction gigantesque du tube digestif qui produit des excréments) ou Jan Fabre et l'exaltation de son sperme ramènent aux états de base de la condition humaine.

Plutôt que les artistes, ne sont-ce pas plutôt les galeristes et les très riches acheteurs qui sont à pointer du doigt ? Ce sont finalement eux qui dictent ce qu'est l'art contemporain en ne donnant de la visibité qu'à quelques artistes ?

Effectivement, l'art contemporain est devenu une immense spéculation, une espèce de bulle financière. Certains galeristes font la cote de certains artistes. Des collectionneurs investissent là-dedans comme dans de simples objets de spéculation. Résultat : de nombreux artistes intéressants ne trouvent aucune résonance, aucune visibilité.

Quel est votre idéal de création ?

Je suis un historien de l'art très attaché à la Renaissance italienne et à son humanisme - avec son culte du vrai, du beau, du bien - qui est lui-même relié à la tradition de la Grèce antique. L'humanisme est une conception philosophique qui visait à élever, à spiritualiser la condition humaine, à anoblir la matière, au lieu de l'amener à une forme de nihilisme absurde. De nombreuses manifestations de l'art contemporain reviennent à des considérations on ne peut plus primaires, basiques, voire instinctives. C'est un peu le contraire du processus idéalisant de la Renaissance.

Si on continuait simplement à créer comme à la Renaissance, on n'innoverait plus, la création tournerait en rond…

Absolument ! C'est pourquoi il faut inventer autre chose. Quoi ? Je ne sais pas. Comme on vit une époque très lourde, avec beaucoup de noirceur, avec une perte générale de repères, l'époque est propice au réenchantement de la création, à l'émotion positive. Les gens ont besoin de retrouver du rêve, la laideur vers laquelle ils sont renvoyés doit cesser. C'est dans ce sens que l'art pourrait redémarrer.

Dans votre musée des beaux-arts, vous exposez des oeuvres contemporaines. Vu votre regard critique, n'est-ce pas paradoxal ?

Non, depuis que je suis conservateur, j'ai toujours eu le souci d'intégrer toutes les formes d'art et toutes les époques, d'une manière globale, afin de faire entrer les oeuvres en résonance, en dialogue. Dans le futur, j'espère réserver une part plus importante à la création contemporaine... mais qui irait dans le sens de ce que j'apprécie davantage.

Votre point de vue sur l'art contemporain n'est-il pas finalement celui d'un réactionnaire ?

Je laisse à d'autres le soin de le décréter. On pourrait taxer tous les grands artistes de la Renaissance - dont Leonard De Vinci, Michel-Ange, Raphael, Piero della Francesca - de réactionnaires car ils n'ont jamais rien fait d'autre que de puiser aux sources de l'Antiquité en adaptant ce répertoire aux nouvelles expériences. Leurs oeuvres sont le fruit d'un processus de synthèse entre une tradition et une attitude d'innovation, à travers un esprit d'avant-garde.

A la fin du moyen âge, l’Imitation de Jésus-Christ contribuera à former des hommes qui, un siècle plus tard, seront les chefs de la Réforme catholique, et d’abord du plus grand d’entre eux, saint Ignace de Loyola.

A la fin du moyen âge, l’Imitation de Jésus-Christ contribuera à former des hommes qui, un siècle plus tard, seront les chefs de la Réforme catholique, et d’abord du plus grand d’entre eux, saint Ignace de Loyola.

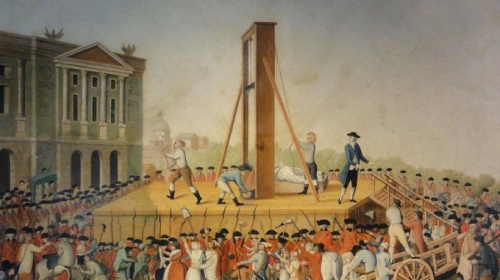

Bertrand VERGELY.- La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c'est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l'obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l'homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c'est l‘inverse qui s'est produit. Sous prétexte de libérer la société de l'obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l'obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l'homme total contrôlant la nature et l'homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c'est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l'origine d'une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.

Bertrand VERGELY.- La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c'est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l'obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l'homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c'est l‘inverse qui s'est produit. Sous prétexte de libérer la société de l'obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l'obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l'homme total contrôlant la nature et l'homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c'est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l'origine d'une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.