Patrimoine religieux - Page 215

-

Il a surgi de la mort ! Alleluia !

-

Le blason du pape François revu et corrigé

VIS : Le site internet du Vatican a publié la nouvelle version des armoiries du Pape avec une modification de l’étoile qui compte huit branches au lieu de cinq, représentant les huit béatitudes. De plus, la fleur de nard, représentant saint Joseph, patron de l’Eglise universelle, a été modifiée et ressort davantage. Enfin, la devise du Saint-Père "Miserando atque eligendo", a été inscrite sur un parchemin blanc au revers rouge. Le symbole des Jésuites reste le même. Pour plus d’informations sur ce blason, vous pouvez vous rendre sur http://visnews-fr.blogspot.it/, du mardi 19 mars, "Le blason du Pape François".

VIS : Le site internet du Vatican a publié la nouvelle version des armoiries du Pape avec une modification de l’étoile qui compte huit branches au lieu de cinq, représentant les huit béatitudes. De plus, la fleur de nard, représentant saint Joseph, patron de l’Eglise universelle, a été modifiée et ressort davantage. Enfin, la devise du Saint-Père "Miserando atque eligendo", a été inscrite sur un parchemin blanc au revers rouge. Le symbole des Jésuites reste le même. Pour plus d’informations sur ce blason, vous pouvez vous rendre sur http://visnews-fr.blogspot.it/, du mardi 19 mars, "Le blason du Pape François".(cliquer sur l'image pour l'agrandir)

-

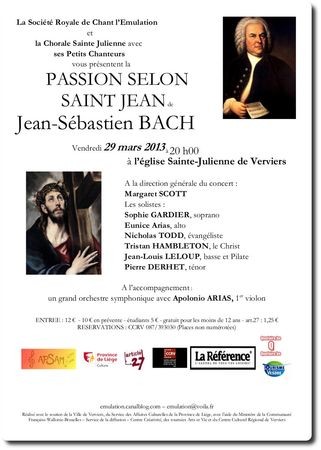

Verviers, 29 mars : la Passion selon saint Jean de J.S. Bach

-

Le jardin carré du Vatican accessible aux visiteurs des musées

(VIS) Le Jardin Carré du Vatican, créé au XVI siècle par Paul III Farnèse, est depuis aujourd'hui accessible aux visiteurs des Musées du Vatican. Réalisé par l'architecte Jacopo Meleghino (de Ferrare), il s'agit d'un classique jardin à l'italienne de 7.735 mètres carrés, conçu comme agrément du palais du Belvédère, où les Papes résidaient parfois. Divisé en quatre parterres bordés d'allées, doté de vases monumentaux et de bancs, cet espace vert offre une belle vue sur la coupole de St.Pierre et le bois couvrant une partie de la colline vaticane. Le Jardin Carré est longé au nord par la pinacothèque des musées.

(VIS) Le Jardin Carré du Vatican, créé au XVI siècle par Paul III Farnèse, est depuis aujourd'hui accessible aux visiteurs des Musées du Vatican. Réalisé par l'architecte Jacopo Meleghino (de Ferrare), il s'agit d'un classique jardin à l'italienne de 7.735 mètres carrés, conçu comme agrément du palais du Belvédère, où les Papes résidaient parfois. Divisé en quatre parterres bordés d'allées, doté de vases monumentaux et de bancs, cet espace vert offre une belle vue sur la coupole de St.Pierre et le bois couvrant une partie de la colline vaticane. Le Jardin Carré est longé au nord par la pinacothèque des musées. -

A toi gloire, louange et honneur, ô Christ Roi, Rédempteur

Selon Wikipedia, la tradition rapporte que Théodulfe aurait chanté cet hymne le dimanche des Rameaux 821, alors que Louis le Pieux passait en procession sous la fenêtre de sa cellule. Il en a été si ému qu'il a ordonné sa libération et son retour au siège épiscopal d'Orléans, mais cela contredit le fait qu'aujourd'hui les historiens s'accordent pour déclarer que Théodulfe est bien mort en détention.

L'hymne s'inspire de l'Évangile selon Matthieu XXI, 1-16, et du livre des Psaumes 117, 26.

L'hymne a été traduit, et est utilisé dans des cérémonies anglicanes sous le titre All Glory, Laud and Honour, ainsi que dans les offices luthériens du dimanche des Rameaux, en différentes langues (en allemand : Ruhm, Preis und Ehre).

Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redemptor:

Cui puerile decus promsit Hosanna pium.

À toi gloire louange et honneur, ô Christ Roi, Rédempteur ;

À toi les enfants chantaient avec amour: Hosanna !

R: Gloria...

Israel es tu Rex, Davidis et inclyta proles:

Nomine qui in Domini, Rex benedicte, venis.

D'Israël tu es Roi, de David tu es noble fils,

Et c'est toi, le Roi béni, qui viens au nom du Seigneur.

R: Gloria...

Cœtus in excelsis te laudat cælicus omnis,

Et mortalis homo, cuncta creata simul.

Tous ensemble te louent : tes armées au plus haut des cieux,

Ici l'homme mortel et chacune des créatures.

R: Gloria...

Plebs Hebræa tibi cum palmis obvia venit :

Cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.

Le peuple hébreux vers toi s'est avancé avec des palmes,

Nous voici avec nos vœux, nos prières et nos chants.

R: Gloria...

Hi tibi passuro solvebant munia laudis:

Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.

Quand tu allais souffrir, ils t'ont présenté leurs louanges ;

Maintenant que tu règnes, nous chantons en ton honneur.

R: Gloria...

Hi placuere tibi, placeat devotio nostra:

Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.

Leur louange te plut ; que notre amour te plaise aussi,

Roi très bon, Roi clément, à qui plaît tout ce qui est bon.

R: Gloria... -

Hosanna Filio David

-

L'Eglise respire aussi par son poumon oriental

Proclamation de l'évangile en grec selon le rite byzantin

-

Des Rameaux à Pâques: votre semaine sainte à Liège

SEMAINE SAINTE ET FÊTE DE PÂQUES 2013

A L’EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d’Avroy, 132, 4000 Liège

Rameaux, dimanche 24 mars, messes à 09h45 (latin) et 11h15 (français) - Mardi-Saint, 26 mars, adoration et confessions de 17h à 19h - Jeudi-Saint, 28 mars, messe de la dernière Cène à 20h (français) - Vendredi-Saint, 29 mars, chemin de croix et confessions à 15h - Samedi-Saint, 30 mars à 20h, veillée pascale et messe de la Résurrection - Dimanche de Pâques, 31 mars, messes à 10h (latin) et 11h15 (français)

Grégorien (schola) ● Motets classiques (Patricia Moulan alto, Micheline Vieillevoye, soprano) ● Orgue (Patrick Wilwerth, Mutien-Omer Houziaux) ● Violoncelle (Octavian Morea)

Plus de détails, cliquez ici : Des Rameaux à Pâques: votre semaine sainte à Liège

Tous renseignements : tél. + 32.(0)4.344.10.89

Courriel sursumcorda@skynet.be

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux 0 commentaire -

Manifestations religieuses, culturelles et artistiques

Ce blog est ouvert à vos annonces; il vous suffit de nous les communiquer, nous les mettrons en ligne très volontiers du moment qu'il s'agit de manifestations de qualité en harmonie avec les contenus habituels figurant ici.

-

Liège et Malmedy: Messes de Carême en grégorien

DIMANCHE 3 MARS

Premier Dimanche du Mois

IIIe DIMANCHE DE CARÊME

A LIEGE

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d’Avroy, 132

10h, Messe en latin

célébrée (missel de 1962) par M. l’abbé Jean Schoonbroodt

Propre grégorien de la messe « Oculi mei », Kyriale XVII« Salve ».

Credo I (XIe s.) et Repons « Media Vita » (Xe s.)

par la Schola du Saint-Sacrement, Kaisu Hynninen (soprano solo)

et Patrick Wilwerth (professeur d’orgue au conservatoire de Verviers)

11h15, Messe en Français

Célébrée (missel de 1970) par M. l’abbé Claude Germeau

Chants grégoriens: Kyriale XVIII, Hymne de Carême « attende Domine »)

Orgue: Mutien Houziaux, ancien titulaire à la cathédrale de Liège

A MALMEDY

ÉGLISE DES CAPUCINS

Ruelle des Capucins à 4960 Malmedy

18h., Messe en latin

Célébrée (missel de 1962) par M. l’abbé Claude Germeau

Propre grégorien de la messe « Oculi mei »

Kyriale XVII« Salve ». Credo I (XIe s.)

Motets « Ecce homo » à trois voix (Géréon Stein, 1853), « Adoramus Te » (P.J. Vandamme), « O heilige Seelenspeise » et « Vive Jésus, vive sa Croix »

par la Schola de Saint-Lambert (Verviers) et la Schola des Capucins (Malmedy)

Orgue : Michèle Baron et Léonard Aussems, professeur hre à l’académie de Malmedy

-

Clochers, chapelles et petit patrimoine religieux de Wallonie

CLOCHERS - CHAPELLES

&

Petit Patrimoine Religieux

de

WALLONIE -

Le Saint Suaire et la nouvelle évangélisation

Un Congrès à l'Université pontificale Regina Apostolorum

(Zenit.org) Traduction d'Océane Le Gall

« Nous voulons voir Jésus » (Jn 12,21) : cette parole de l’Evangile qui résonne encore aujourd’hui dans l’âme de chaque chrétien, est celle qui a inspiré les organisateurs du congrès « Saint Suaire et Nouvelle évangélisation », qui aura lieu les 1er et 2 mars prochains à l’Université pontificale Regina Apostolorum de Rome, dans le cadre de l’Année de la foi.

Ce congrès s’articulera en deux séances, « Saint Suaire et Kérygme » (1er mars) et « Saint Suaire et communication » (2 mars), animées par des grands spécialistes du Linceul de Turin comme le P. Gianfranco Berbenni, le médecin légiste Pierluigi Baima Bollone, Mgr Giuseppe Ghiberti, assistant du Gardien du Linceul, le prof. Bruno Barberis, directeur du centre international de Turin sur le Saint-Suaire.

Au cours du programme, très dense, dont la teneur sera connue dans les prochains jours, sont également prévus des moments de réflexion, un concert, et la lecture publique d’extraits de Jean-Paul II sur le Suaire, par l’acteur italien Michele Placido.

Le congrès est une initiative conjointe de l’université pontificale Regina Apostolorum, de l’Institut de Sciences et foi et de l’équipe de recherche d’études supérieures Othonia sur le saint Suaire.

Placé sous l’égide des conseils pontificaux de la culture et pour la promotion de la nouvelle évangélisation et du Bureau des communications sociales de la conférence épiscopale italienne, il a également le soutien de l’Institut Veritatis Splendor de Bologne, de la Fondation Dignitatis Humanae, du quotidien italien Avvenire et de Radio Vatican.