Doctrine Sociale - Page 22

-

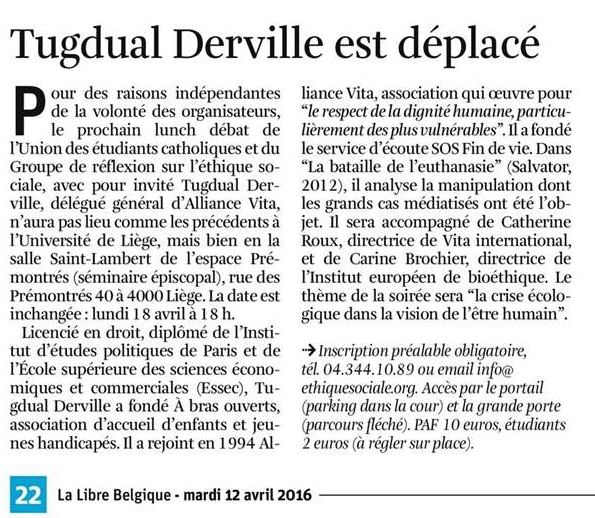

La Libre Belgique : à Liège, Tugdual Derville, Délégué général d’Alliance Vita, sera reçu à l’Espace Prémontrés (lundi 18 avril à 18h00)

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, conférences, spectacles, manifestations, Débats, Défense de la Vie, Doctrine Sociale, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Hostilité au christianisme et à l'Eglise, Persécutions antichrétiennes, Politique, Religions, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Quand Jean-Paul II s'opposait aux aventures guerrières des Etats-Unis en Irak...

Saint Jean-Paul II et l'Irak

Le désastre du Proche-Orient

Article paru dans La Nef n° 279 – Mars 2016 (Via "Clarifier")

En déclenchant deux guerres contre l’Irak (1991 et 2003), les présidents américains George Bush, père et fils, se sont heurtés à l’opposition résolue de Jean-Paul II. Chaque fois, le saint pape refusa le label de légitimité mis en avant par les Etats-Unis pour justifier leurs projets belliqueux, rappelant qu’ils ne répondaient à aucun des critères de la guerre juste définis par la doctrine sociale de l’Eglise, notamment la légitime défense.

La première attaque

dite « guerre du Golfe » (janvier-mars 1991), eut pour motif officiel la libération du Koweït qui avait été envahi par l’armée irakienne le 2 août 1990. Après avoir, peu auparavant, laissé croire au président Saddam Hussein que l’opération en cours de préparation les laisserait indifférents, les Etats-Unis s’appliquèrent à imposer leur plan à l’ONU, ne laissant aucune chance à la négociation. Dès le début, George H. Bush entreprit de réunir une vaste coalition de 34 Etats qui entra en action sitôt l’ultimatum du 15 janvier expiré, tandis que le secrétaire général, Javier Perez de Cuellar, regrettait cette offensive qui n’était pas conduite sous le drapeau onusien.

De son côté, le Saint-Siège

tout en condamnant sans équivoque l’invasion du Koweït, parce que contraire au droit international, rappela sans relâche la nécessité de recourir à des moyens pacifiques pour résoudre le conflit et insista sur le rôle de l’ONU. Dans un article paru le 17 novembre 1990, la revue jésuite Civilta Cattolica, qui reflète la position du Vatican, s’interrogeait sur les véritables intentions de Washington : libérer le Koweït ou abattre Saddam Hussein ?

Le 12 janvier 1991, recevant les vœux du corps diplomatique, Jean-Paul II déclara :

Laissant intactes les causes profondes de la violence dans cette partie du monde, la paix obtenue par les armes ne pourrait que préparer de nouvelles violences ».

Il entrevoyait ainsi les conséquences funestes de l’« aventure sans retour » qu’il avait déjà dénoncée dans son message de Noël.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine Sociale, Eglise, International, Politique 5 commentaires -

« La France doit être davantage laïque »

Et que dire alors de la Belgique, où le débat refait une fois de plus surface ? Sur son blog, le Père Michel Viot commente les paroles du pape François aux « poissons roses » que le Saint-Père a reçus en audience privée pendant une heure et demie :

« Cette affirmation ne vient pas du Grand Maitre du Grand Orient de France, ni du président de la Libre Pensée, ni du président de la République, mais du Saint Père lui- même, lors d’une audience accordée aux « poissons roses » (socialistes chrétiens se nommant eux- mêmes ainsi). Je n’ai pu avoir le texte complet et c’est dommage ! Il semble qu’il soit difficilement accessible. Aussi ne puis-je me fier qu’à Famille chrétienne, journal catholique à qui l’on peut faire confiance (n° du 03/03/2016).

« Cette affirmation ne vient pas du Grand Maitre du Grand Orient de France, ni du président de la Libre Pensée, ni du président de la République, mais du Saint Père lui- même, lors d’une audience accordée aux « poissons roses » (socialistes chrétiens se nommant eux- mêmes ainsi). Je n’ai pu avoir le texte complet et c’est dommage ! Il semble qu’il soit difficilement accessible. Aussi ne puis-je me fier qu’à Famille chrétienne, journal catholique à qui l’on peut faire confiance (n° du 03/03/2016).Il n’est pas douteux, que cette affirmation sera utilisée telle quelle tant par un certain « catholicisme » que je préfère ne pas qualifier, que par les laïcards de tout poil ! Aussi importe-t-il de citer quelques autres mots du Pape accompagnant cette affirmation et que rapporte Famille Chrétienne. Le Pape a poursuivi en précisant que la bonne laïcité devait toujours permettre la recherche et l’ouverture à la transcendance, et que c’était dans ce sens que la France devait être d’avantage laïque. Mieux encore, le Pape a ajouté que la laïcité à la française était un produit du siècle des lumières, où la religion n’est considérée que comme étant une sous culture.

Ainsi le Pape François ne change strictement rien à la position de ses prédécesseurs qui se sont exprimés sur le sujet. Pour m’en tenir aux plus récents, je citerai Pie XII qui, dans une allocution à l’Union catholique de l’enseignement public le 26 mars 1951, mettait en garde vis-à-vis de « la déviation des grands mots équivoques de neutralité et de laïcité ». Dans un autre discours de mars 1958, il remplaçait, de sa main, l’adjectif « légitime » par « saine » concernant la laïcité. Paul VI parlera de « juste laïcité ». Jean Paul II appliquera le même adjectif à la séparation des pouvoirs politiques et religieux. Benoit XVI en juin 2005 évoquera pour l’Italie une saine laïcité … qui n’exclut pas les « références éthiques qui trouvent leur fondement ultime dans la religion »(1).

-

Quel type de politique peut et doit être menée au nom de Jésus ?

Lu sur le blog de Denis Sureau "Chrétiens dans la Cité" :

Etrangers dans la cité : l'Eglise comme alternative politique

Etrangers dans la cité : l'Eglise comme alternative politiqueDans leur livre à succès Étrangers dans la cité, que les Éditions du Cerf ont eu l’excellente idée de traduire en français aux (288 pages, 19 €), et dont l’édition américaine aurait été vendue à un million d’exemplaires, deux théologiens américains protestants mais plutôt « crypto-catholiques » – Stanley Hauerwas et William H. Willimon – réveillent vigoureusement les chrétiens, défiant les catégories habituelles.

Quel type de politique « peut et doit être menée au nom de Jésus » ? (p. 43). Saint Paul déclare : « notre citoyenneté est dans les cieux » (Ph 3,20). Pour Hauerwas et Willimon, l’Église est une communauté visible, une nouvelle polis, une structure sociale contre-culturelle, pérégrine, et les chrétiens des exilés résidant en terre étrangère. Elle « incarne une alternative sociale qui n’est pas réductible à la logique du monde ». (56)

L’effondrement d’une certaine culture chrétienne (chrétienté constantinienne) entre 1960 et 1980 oblige de se poser de vraies questions. « Le travail du théologien n’est pas d’ajuster l’Évangile au monde moderne, mais d’ajuster le monde moderne à l’Évangile. » (64)

La théologie protestante libérale a conduit les chrétiens à des compromis moraux avec un pouvoir immoral (solution finale, Hiroshima, Dresde, avortement…). La gauche comme la droite « avancent des solutions comme si le monde n’avait pas fini et commencé en Jésus. » (69) Dans les années 60, les pasteurs poussaient les chrétiens à s’engager en politique, à soutenir la démocratie tout en lui « rajoutant une vague coloration religieuse », oubliant qu’elle a pour objet premier l’individu soucieux de la satisfaction de ses désirs et revendiquant ses droits, ceux-ci étant garantis par l’État omnipotent.

Lien permanent Catégories : Doctrine Sociale, Eglise, Foi, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -

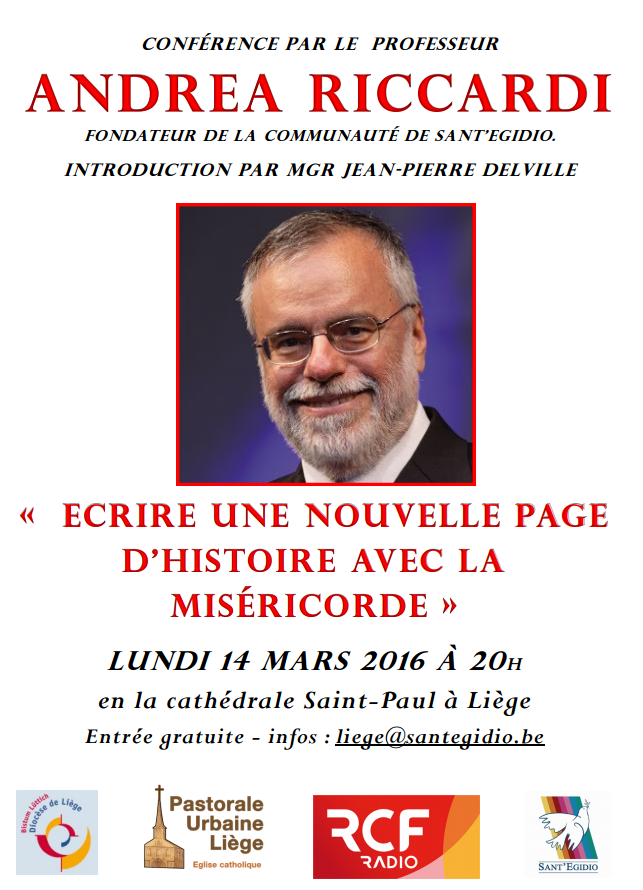

Liège, 14 mars : conférence d'Andrea Riccardi : "Ecrire une nouvelle page d'histoire avec la miséricorde"

A l’invitation de l'évêque de Liège, Mgr Delville, le professeur Andrea Riccardi donnera une conférence le lundi 14 mars 2016 à la cathédrale de Liège dans le cadre de l’année jubilaire de la miséricorde. Elle portera le titre : « Ecrire une nouvelle page d’histoire avec la miséricorde ». Andrea Riccardi est fondateur de la communauté de Sant’Egidio, et professeur d’histoire du christianisme à l’université de Rome.

-

Des propos percutants du pape François sur l'Europe, la laïcité, les idéologies et le culte de l'argent

(...) Mardi 1er mars à 16h30, au rez-de-chaussée de la fameuse Casa Santa Marta qui lui sert de résidence et de bureau, sur le flanc écrasant de la basilique Saint-Pierre, François a accordé une étonnante audience à une trentaine de catholiques engagés dans le christianisme social. J’ai eu la chance de faire partie de l’équipée et de saisir au vol l’essentiel d’une conversation informelle qui n’est en rien une interview. Mais l’initiative en revenait à Philippe de Roux, le fondateur des Poissons roses, un petit courant de pensée né au sein du parti socialiste au moment des débats sur le mariage pour tous, rejoint pour l’occasion par un laboratoire d’idées d’inspiration personnaliste, Esprit civique. (...)

Sur la mondialisation :

« Il y a quelque chose qui m’inquiète », dit le pape. « Certes, la mondialisation nous unit et elle a donc des côtés positifs. Mais je trouve qu’il y a une bonne et une moins bonne mondialisation. La moins bonne peut-être représentée par une sphère : toute personne se trouve à égale distance du centre. Ce premier schéma détache l’homme de lui-même, il l’uniformise et finalement l’empêche de s’exprimer librement. La meilleure mondialisation serait plutôt un polyèdre. Tout le monde est uni, mais chaque peuple, chaque nation conserve son identité, sa culture, sa richesse. L’enjeu pour moi est cette bonne mondialisation, qui nous permet de conserver ce qui nous définit. Cette seconde vision de la mondialisation permet d’unir les hommes tout en conservant leur singularité, ce qui favorise le dialogue, la compréhension mutuelle. Pour qu’il y ait dialogue, il y a une condition sine qua non : partir de sa propre identité. Si je ne suis pas clair avec moi-même, si je ne connais pas mon identité religieuse, culturelle, philosophique, je ne peux pas m’adresser à l’autre. Pas de dialogue sans appartenance. »

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Doctrine Sociale, Eglise, Ethique, Europe, Foi, Idées, Politique, Société, Solidarité, Spiritualité 0 commentaire -

Union européenne : les conférences épiscopales de l’Eglise catholique se divisent

Lu sur le site du journal « La Croix » :

En l’espace d’une semaine, EuropeInfos, revue coéditée par la Commission des épiscopats de la Communauté européenne (Comece) et le Centre social européen jésuite (Jesc), a dû retirer deux articles de son site web : « Que se passe-t-il en Pologne ? » du directeur des éditions Znak, Henryk Woźniakowski, le 10 février ; « À propos de l’idéologie de la Nouvelle Droite en Hongrie », d’un professeur de théologie autrichien, une semaine plus tard. Ces articles, mettant en cause la politique des gouvernements polonais et hongrois, étaient vertement contestés par les épiscopats des deux pays.

> A lire : L’Église catholique se mobilise pour l’accueil des migrants et des réfugiés

L’épiscopat polonais a menacé de se retirer de la Comece

« Depuis un moment, nous sentions un certain malentendu, notamment à l’Est de l’Europe, autour de la culture européenne, explique-t-on du côté la Comece. D’où cette série d’articles pour essayer de comprendre ce qu’il se passe. » Mais le débat aura tourné court : dénonçant une « ingérence dans les affaires intérieures de la Pologne », l’épiscopat polonais a menacé de se retirer de la Comece, tandis que, le cardinal Peter Erdö, archevêque de Budapest, mais aussi président du Conseil des conférences épiscopales d’Europe, a évoqué un boycott d’une réunion commune avec la Comece sur la question des migrants.

Pour le jésuite Martin Maier, secrétaire pour les affaires européennes du Jesc et corédacteur en chef d’EuropeInfos, « nous sommes ici au cœur de la crise de l’Europe, liée à la question des réfugiés et des migrants ». Et à l’identité européenne. « Ce qui est arrivé à la Comece a servi de prétexte à une crise qui couvait depuis longtemps, confirme un observateur. D’abord parce qu’on n’a jamais voulu réfléchir à ce que cela veut dire être Européen. »

« Avouons-le : la réconciliation des esprits entre Est et Ouest prend plus de temps que nous l’avions imaginé », reconnaît Jérôme Vignon, ancien haut fonctionnaire européen qui se rend compte aujourd’hui combien les« visions très différentes à l’Ouest et à l’Est n’ont pas du tout été abolies par les échanges commerciaux ou entre élites. » « On a cru bien faire en procédant rapidement à l’élargissement. On l’a préparé tambours battants entre 2000 et 2004, puis chacun est retourné à ses affaires, se souvient-il. On n’a pas eu cette rencontre véritable des peuples, ni d’ailleurs entre Églises. »

Deux structures épiscopales parfois en concurrence

La place de la religion dans chaque État de l’Union européenne ajoute aux incompréhensions. « Les évêques dénoncent une Europe libérale, qui serait une menace, relève Henryk Woźniakowski. Il y a aussi des craintes concernant l’identité culturelle de la Pologne. » « La Pologne est un pays où le catholicisme fait partie de l’identité », met-on en garde au CCEE où on rappelle que, à l’Est, la question se pose moins en termes de relations Églises-État que du rapport de la foi à la culture, dont la première irrigue profondément la seconde : « Il faut comprendre les contextes locaux. La crise migratoire intervient quand ces pays de l’Est sont en train de comprendre ce qu’est leur identité par rapport aux autres mais aussi au moment où les évêques craignent de perdre le contrôle sur les évolutions de la société. » D’où une certaine compréhension vis-à-vis des partis qui s’affichent en défenseurs de l’identité chrétienne, PiS en Pologne, Fidesz en Hongrie.

Ces deux visions sur l’Europe se traduisent à travers deux structures épiscopales, le CCEE et la Comece, qui, même si elles ne se recoupent pas, se retrouvent parfois en concurrence. « Entre le CCEE et la Comece, ça a toujours été chien et chat, reconnaît Jérôme Vignon. Avec des postures pastorales plus identitaires du côté du CCEE, plutôt conciliaire, d’une Église qui est dans la pâte de la société, pour la Comece. » La composition des deux joue aussi : délégués des conférences épiscopales pour la Comece –« beaucoup d’évêques auxiliaires, avec un désintérêt gentil à l’Ouest, plus d’hostilité à l’Est », commente un connaisseur – présidents des conférences pour le CCEE. « Se pose aussi la question du statut de la parole des deux organismes », relève ainsi un observateur qui souligne que le CCEE prend, par exemple, garde de ne jamais parler au nom des évêques européens.

À l’inverse, en prenant la présidence de la Comece, en 2012, le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich, avait voulu en faire un véritable lieu d’expression de l’épiscopat européen, à l’instar du conseil épiscopal latino-américain (Celam) en Amérique latine. Il s’est senti renforcé dans cette volonté après avoir été « l’Européen » choisi par le pape François au sein du « C9 ». « Mais les évêques d’Europe ne veulent pas forcément de l’approche allemande de l’Europe », confie-t-on au CCEE. Volontairement, le cardinal Marx est resté très discret depuis quinze jours. L’assemblée plénière de la Comece, la semaine prochaine, sera sans doute l’occasion de clarifier les positions.

Deux structures pour les épiscopats européens

La Commission des épiscopats de la Communauté européenne (Comece) rassemble des délégués des conférences épiscopales des 28 membres de l’Union européenne pour accompagner la politique de l’UE dans chaque domaine d’intérêt pour l’Église. Basée à Bruxelles, la Comece est présidée par le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich (Allemagne).

Le Conseil des conférences épiscopales d’Europe (CCEE) est un organe de collaboration pour les présidents des épiscopats de 45 pays du continent européen. Basé à Saint-Gall (Suisse), le CCEE est présidé par le cardinal Péter Erdö, archevêque d’Esztergom-Budapest (Hongrie).

Loup Besmond de Senneville et Nicolas Senèze »

Réf. Entre les évêques européens, deux visions de l’Europe

S’agissant des relations entre institutions européennes et Eglises, communautés associations religieuses ou organisations philosophiques, l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que :

- « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres » ;

-« L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles » ;

-« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ».

La Commission des Episcopats de la Communauté Européenne (COMECE) est composée d'évêques délégués par les conférences épiscopales des Etats membres de l'Union européenne et possède un Secrétariat permanent à Bruxelles. Elle a pour objet de maintenir un dialogue régulier avec les Institutions de l'Union (Commission européenne, Conseil de l'Union européenne et Parlement européen), sur base de l’article 17 du traité précité.

Dans les relations entretenues par l’Eglise catholique avec l’Union européenne, il convient de distinguer le rôle de la COMECE de celui du Saint-Siège, lequel est un sujet souverain de droit international public et dispose, comme tel, d’une Représentation permanente auprès de l’Union.

JPSC

-

Italie : Beppe Grillo retire son soutien à l'union civile

La réussite populaire du Family Day le 30 janvier à Rome interpelle le deuxième parti d’Italie. Lu sur le blog « salon beige » :

« Suite à l'énorme manifestation pro-famille, le chef du Mouvement 5 étoiles (M5S) a changé d'avis. Dans une note de blog publiée sur le site beppegrillo.it, Beppe Grillo appelle ses sénateurs, qui devront voter les articles du projet d'union civile, à user de leur "liberté de conscience" pour se prononcer sur le point le plus litigieux du texte offrant la possibilité d'adopter les enfants du conjoint. Une volte-face pour le M5S (deuxième formation politique du pays) qui avait jusqu'alors affirmé vouloir voter cette proposition de loi avec le Parti Démocrate.

Beppe Grillo justifie sa décision en expliquant que le Mouvement n'a plus le temps d'organiser un référendum des militants sur le texte. Il semble que ce soit la manifestation monstre du samedi 30 janvier qui lui a fait comprendre que voter ce texte est une erreur.

Le sort de la loi Cirinnà est en péril : le Parti démocrate n'a pas la majorité au Sénat et 34 de ses sénateurs ont fait connaître leurs réserves. Le Parti du Nouveau centre droit (NCD), allié du gouvernement, est fondamentalement contre le texte. Enfin Matteo Renzi lui-même ne soutient la loi que du bout des lèvres et s'en remet lui aussi à la liberté de conscience de ses élus.

Angelino Alfano, ministre de l'intérieur et président du NCD exulte sur tweeter:

"le match est relancé. Toute la loi pourrait sauter".

Le ministre de la Santé, Beatrice Lorenzin, a salué "la victoire de ceux qui réclamaient l'ouverture d'une discussion franche et sincère sur les possibles conséquences néfastes" de l'adoption.

Le « Monde » se demande si Beppe Grillo est réellement convaincu ou s'il cherche à élargir sa base électorale en vue des municipales de juin... »

Ref.

Italie : Beppe Grillo retire son soutien à l'union civile

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine Sociale, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Politique, Sexualité, Société, Témoignages 0 commentaire -

Où vont les droits de l’homme ?

Une réponse de Gregory Puppinck, directeur du centre européen « Droit et Justice », lors de l’ Université de la vie organisée par Alliance Vita:

JPSC

-

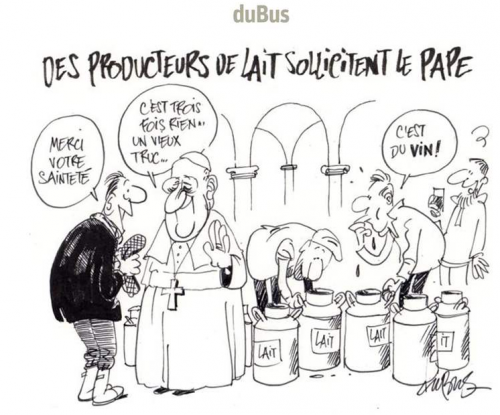

Union européenne : le pape François soutient à 100% les producteurs de lait

Selon « La Libre » (avec Belga) :

Selon « La Libre » (avec Belga) : « Quelque 140 membres du syndicat des producteurs laitiers European Milk Board (EMB), venus de toute l'Europe, se sont rassemblés mercredi matin sur la place Saint-Pierre à Rome. Le pape François leur a accordé une audience publique. Cinq personnes ont pu s'entretenir avec le souverain pontife à propos de la crise que traverse le secteur. Dix-huit belges étaient présents sur place. Parmi eux, l'agriculteur Erwin Schöpges, un des fondateurs de l'EMB, accompagné de collègues allemand, néerlandais, danois et italien, a pu s'entretenir pendant trois, quatre minutes avec la pape. "Je lui ai lu en français" une lettre décrivant les principaux problèmes rencontrés par le secteur. "Il nous a fait part de son soutien à 100%", a précisé M. Schöpges. Un panier de produits équitables a été remis au chef de l'Eglise catholique.

La même délégation a été invitée pour une deuxième audience, d'une heure cette fois, dans six mois. "Le pape rencontre beaucoup de dirigeants politiques. Il a de l'influence et si nous pouvons déjà compter sur son soutien moral, cela va avoir son effet", a ajouté l'agriculteur.

"Les producteurs de lait sont le premier maillon de la chaîne alimentaire, et le plus faible; ils doivent depuis longtemps lutter pour leur survie financière avec des prix du lait extrêmement bas", rappelle l'EMB dans un communiqué. "Les prix au producteur ont chuté de 30 à 40% en Europe, en raison d'une surproduction politiquement motivée. Dans de nombreux pays, ils n'atteignent plus que 25 centimes par litre de lait, alors que les coûts de production dépassent les 40 centimes. À l'opposé, la distribution et les grands groupes laitiers engrangent des profits considérables."

"Le pape a dénoncé à plusieurs reprises l'injustice du système économique actuel et a sévèrement critiqué le néolibéralisme. Aujourd'hui, avec sa surproduction et son orientation à l'export, la politique de l'Union européenne détruit des exploitations laitières en Europe et dans les pays en voie de développement", poursuit le syndicat.

"Les éleveurs laitiers, nous nous reconnaissons dans les propos du pape", déclare Romuald Schaber, président de l'European Milk Board. "La modestie, la durabilité et le respect de ce que la nature donne aux hommes sont des vertus que nous vivons au quotidien. La bénédiction du pape François a une grande valeur à nos yeux et nous conforte dans notre lutte."

Ref. Les agriculteurs en colère repartent de Rome avec le "soutien à 100% " du pape

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Doctrine Sociale, Economie, Eglise, Europe, Justice, Société 0 commentaire -

Ce qu'est prioritairement le champ d'action des laïcs catholiques

Commentaire du jour sur Evangile au Quotidien

Bienheureux Paul VI, pape de 1963-1978

Evangelii nuntiandi, 70Être une lampe sur le lampadaire

Les laïcs, que leur vocation spécifique place au cœur du monde et à la tête des tâches matérielles les plus variées, doivent exercer par là même une forme singulière d'évangélisation. Leur tâche première et immédiate n'est pas l'institution et le développement de la communauté ecclésiale — c'est là le rôle spécifique des Pasteurs — mais c'est la mise en œuvre de toutes les possibilités chrétiennes et évangéliques cachées, mais déjà présentes et actives, dans les choses du monde. Le champ propre de leur activité évangélisatrice, c'est le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l'économie, mais également de la culture, des sciences et des arts, de la vie internationale, des mass media, ainsi que certaines autres réalités ouvertes à l'évangélisation comme l'amour, la famille, l'éducation des enfants et des adolescents, le travail professionnel, la souffrance.

Plus il y aura des laïcs imprégnés d'évangile responsables de ces réalités et clairement engagés en elles, compétents pour les promouvoir et conscients qu'il faut déployer leur pleine capacité chrétienne souvent enfouie et asphyxiée, plus ces réalités se trouveront au service de l'édification du Règne de Dieu et donc du salut en Jésus Christ, sans rien perdre ou sacrifier de leur coefficient humain, mais manifestant une dimension transcendante souvent méconnue. -

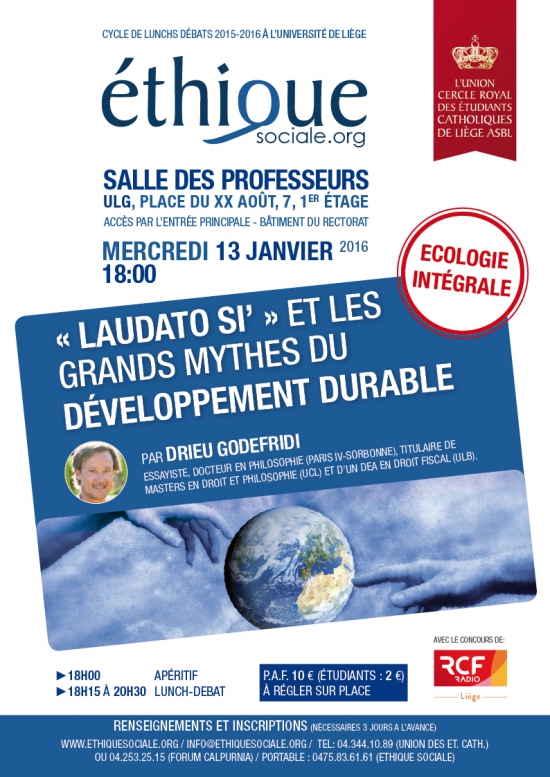

A l'ULg le mercredi 13 janvier 2016 (18h00), lunch débat avec Drieu Godefridi: 'Laudato si' et les grands mythes du développement durable

Drieu GODEFRIDI est un manager, actuellement à la tête d'une entreprise européenne qu'il a créée il y a dix ans. Positionné comme philosophe libéral, il répondra à la question: un esprit libéral classique peut-il se retrouver dans les préconisations de l'encyclique "Laudato si' du pape François face à la crise écologique, une encyclique que d’aucuns considèrent moins en phase avec le modèle d’économie de marché défendu par Jean-Paul II (« Centesimus annus »)?

Drieu GODEFRIDI est un manager, actuellement à la tête d'une entreprise européenne qu'il a créée il y a dix ans. Positionné comme philosophe libéral, il répondra à la question: un esprit libéral classique peut-il se retrouver dans les préconisations de l'encyclique "Laudato si' du pape François face à la crise écologique, une encyclique que d’aucuns considèrent moins en phase avec le modèle d’économie de marché défendu par Jean-Paul II (« Centesimus annus »)?La rencontre se tient à la salle des professeurs dans le bâtiment du Rectorat de l’Université de Liège, place du XX août, 7, 1er étage (accès par la grande entrée : parcours fléché).

Participation aux frais : 10 € (à régler sur place) - 2 € pour les étudiants

Inscription nécessaire au plus tard trois jours ouvrables à l’avance (9 janvier 2016) :

soit par téléphone : 04 344 10 89

soit par email : info@ethiquesociale.org

soit sur le site internet : www.ethiquesociale.orgJPSC