Avec le témoignage des jeunes eux-mêmes : s’inscrire le 20 mars au plus tard par tél 04.344.10.89 ou en cliquant ici : http://www.ethiquesociale.org/conference/jeunesse-et-mariage/

Invitation à la table-ronde Jeunesse et Mariage mercredi 25 mars à l’ULg

Madame, Monsieur, Chers amis,

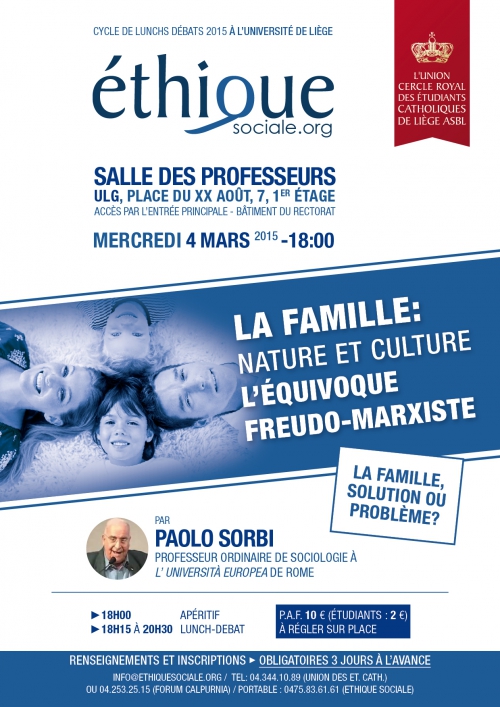

Vous êtes cordialement invités à prendre part au prochain lunch-débat de notre cycle 2015 sur «La famille : solution ou problème ?» qui aura lieu le mercredi 25 mars prochain à 18h dans la Salle des Professeurs de l’Université de Liège.

Cette troisième rencontre sera une table-ronde sur le thème Jeunesse et Mariage dont les protagonistes seront deux ménages qui animent des sessions de préparation au mariage, respectivement à Bruxelles et à Liège.Les deux ménages,ainsi que le modérateur sont parents de famille nombreuse.

Jeunesse et mariage : TABLE RONDE

A la vue du nombre des échecs matrimoniaux dans la société d’aujourd’hui, réfléchir à la manière dont se prépare un mariage pour toute la vie n’est pas un luxe. Les conclusions du synode sur la famille d’octobre 2014 préparatoire à celui d’octobre 2015 nous y invitent (point 39 : cliquer ici).

Dans le même sens, Mgr Léonard nous disait lors de sa conférence du 28 janvier dernier : en Occident, la préparation au mariage doit être renforcée. En Belgique, nous sommes dans un des pays les plus laxistes au monde à ce point de vue. Nos voisins français sont déjà plus exigeants et aux Etats-Unis on est très exigeant. Un diocèse qui voudrait faire ici la même chose qu’aux Etats-Unis serait traité de dictatorial. Et pourtant, on ne peut pas, en conscience, engager des gens dans le mariage sacramentel tel que Jésus et son Eglise le proposent sans une préparation solide : pas seulement juridique, psychologique, technique mais une préparation spirituelle.

|

PROGRAMME

Apéritif à 18h00

Exposé suivi du lunch-débat de

18h15 à 20h30

|

Oriane et Christophe de HEMPTINNE, infirmière et officier supérieur de l’Armée, animateurs de « Bâtir sa maison sur le roc » à Bruxelles.

Nathalie et Benoît SALEE, médecin et architecte,animateurs de la « Communauté de l’Emmanuel » à Liège.

Modérateur : Bruno VERMEIRE, professeur de philosophie et de religion au Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve.

Participation aux frais : 10 € (à régler sur place) ; 2 € pour les étudiants

Inscription nécessaire trois jours ouvrables à l’avance (vendredi 20 mars) :

soit par téléphone : 04 344 10 89

soit par email : info@ethiquesociale.org

soit sur notre site internet :(cliquer ici)

|

La rencontre se tient à la salle des professeurs,dans le bâtiment du Rectorat de l’Université de Liège, place du XX août, 7, 1er étage (accès par la grande entrée : parcours fléché).

JPSC

La Fondation Centesimus Annus, constituée par Jean-Paul II en 1993 et dirigée par un Conseil de neuf laïcs, a pour but de diffuser la doctrine sociale de l'Eglise, elle se prévaut de la collaboration d'économistes et d'experts financiers engagés dans la diffusion d'idées favorables à une économie de marché réformée. Elle vient d'attribuer son premier prix à l'économiste français Pierre de Lauzun pour son livre: Finance, un regard chrétien. (VIS)

La Fondation Centesimus Annus, constituée par Jean-Paul II en 1993 et dirigée par un Conseil de neuf laïcs, a pour but de diffuser la doctrine sociale de l'Eglise, elle se prévaut de la collaboration d'économistes et d'experts financiers engagés dans la diffusion d'idées favorables à une économie de marché réformée. Elle vient d'attribuer son premier prix à l'économiste français Pierre de Lauzun pour son livre: Finance, un regard chrétien. (VIS)