De Don Divo Barsotti, prêtre, ami de Paul VI, ces extraits d'un article paru dans la revue 30 jours, n°2 de 1994.

"Ce qui me fait peur, c’est le bouddhisme. Et nous sommes nous-mêmes responsables de cette progression du bouddhisme. Parce que dans la culture moderne, on ne veut absolument pas que l’homme dépende : c’est l’homme qui devient idole à ses propres yeux. (…) Le bouddhisme ignore Dieu, le refuse. Il fait de l’homme l’artisan de son destin, capable de faire son propre salut. Il repose sur l’orgueil de l’homme. (…) Voilà pourquoi le bouddhisme progresse facilement. Le Nirvâna, (…) C’est une bienveillance sans désir, le fait de se maintenir dans un état tel que rien ne vous trouble. Il s’agit de cette paix intérieure où il n’y a pas de passion. Mais regardez la figure du Bouddha, symbole de la paix satisfaite, de la conquête. Et puis regardez Jésus-Christ, le Crucifié suspendu à la croix, en proie à la souffrance extrême, parce qu’il aime, parce qu’il vit, en somme. Dans le bouddhisme, au contraire, on élimine tout désir pour vivre seulement dans le vide. Cela est appelé "libération". De quoi ? De tout. On retourne au Néant originel. C’est comme durant les premiers siècles de l’Eglise, où la culture grecque représentait un grand danger. Elle proposait Dieu, certes, mais un Dieu impersonnel, l’Un, la mystique néoplatonicienne. De même, aujourd’hui nous ne savons pas nous défendre contre des doctrines qui viennent de l’Asie, d’autant plus qu’elles flattent l’amour propre, en laissant croire à l’homme qu’il est maître de soi. (…) Raimundo Panikkar me disait une fois: tu peux reconnaître un chrétien d’un bouddhiste (…) à ses yeux. Les yeux du chrétien se posent sur les choses, sur les personnes, et s’arrêtent. Tu sens que tu es regardé et que, toi-même, tu regardes. Les yeux d’un bouddhiste te transpercent. Tu n’es pas là, tu n’es pas touché, le regard est libre. Cela, ce serait la liberté. Etre libre de tout conditionnement et, par conséquent, libre de tout amour.(…)

Pour moi, la grave tentation, de nos jours, est là: on a fait du christianisme une idéologie. Alors que c’est un Mystère. Ou pour dire les choses autrement: le christianisme est tout entier dans le rapport, qui se produit, entre Dieu et l’homme, entre Dieu et toi. Mais il est devenu au contraire idéologie, loi. Nous avons réduit l’aventure d’une rencontre réelle, d’où vient un rapport concret, dramatique. On a transformé Jésus-Christ en un symbole. Et l’on a fait de la vie spirituelle une sagesse: c’est terrible. Il est beaucoup plus beau d’être pécheur. Et il faut reconnaître que l’on est pécheur. (…) Il est décisif de vivre et d’affirmer la relation moi, Toi. De pouvoir dire: Toi, ô Dieu. Il est nécessaire de retrouver ce sens dramatique d’une rencontre réelle avec le Dieu vivant. (…) Le danger qui nous menace, c’est que nous fassions du christianisme une théologie qui devienne ensuite une gnose. Il n’y a plus de rencontres, rien n’arrive parce que rien n’est arrivé. (…) Qu’est-ce donc que ce christianisme, cette espèce de religiosité à moitié bouddhiste, cette grisaille où il n’y a ni blasphème ni amour ? C’est le Royaume de l’impersonnel, un christianisme qui serait théologie et loi, l’une et l’autre constructions humaines tirées de principes, et non pas ancrées dans la réelle intervention de Dieu dans l’histoire de l’homme. Cette présence de Dieu dans l’histoire, on ne peut pas l’inventer, on peut seulement la reconnaître. Si l'on considère la messe de l'extérieur, elle peut apparaître comme un rite stupide. Or, en fait, la messe est vraiment ce que l’Eglise dit d’elle, elle est le sacrifice de Jésus-Christ, l’acte du Fils qui s’offre comme victime. Et Dieu le reçoit de moi pour le salut des hommes. Et c’est cela que la mission de l’Eglise garantit." (sur e-deo)

Avec ce mois de février 2011 entre en vigueur le

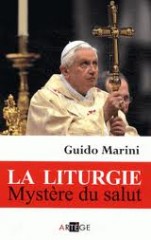

Avec ce mois de février 2011 entre en vigueur le  Mgr Guido Marini, le nouveau le maître des célébrations liturgiques pontificales (nommé par Benoît XVI en 2007) vient de publier aux éditions Artège « La liturgie, mystère du salut », un petit ouvrage qui aborde notamment la question de l’orientation de la prière liturgique, question récurrente depuis la réforme liturgique de Paul VI. A cet égard, Mgr Guido Marini écrit notamment :

Mgr Guido Marini, le nouveau le maître des célébrations liturgiques pontificales (nommé par Benoît XVI en 2007) vient de publier aux éditions Artège « La liturgie, mystère du salut », un petit ouvrage qui aborde notamment la question de l’orientation de la prière liturgique, question récurrente depuis la réforme liturgique de Paul VI. A cet égard, Mgr Guido Marini écrit notamment :

Vous pouvez écouter l'hymne des prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid sur Youtube :

Vous pouvez écouter l'hymne des prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid sur Youtube :