Le cardinal Parolin redit l’engagement de l’Eglise pour « la défense de la dignité de toute personne humaine » et contre « toute forme de violence », à l’occasion d’une recherche sur la dépénalisation de l’homosexualité dans les Caraïbes.

En réponse aux questions des journalistes, le directeur du Bureau de Presse du Saint-Siège, Alessandro Gisotti, a déclaré : « Le cardinal Pietro Parolin a reçu aujourd’hui au Vatican un groupe d’une cinquantaine de personnes engagées, à différents titres, contre la criminalisation de l’homosexualité. A cette occasion, une recherche sur la criminalisation des rapports homosexuels dans la région des Caraïbes a été présentée au Secrétaire d’État du Saint-Siège. »

Il indique aussi que « le cardinal Parolin a prononcé une brève allocution dans laquelle il a réaffirmé la position de l’Église catholique en faveur de la défense de la dignité de toute personne humaine et contre toute forme de violence ».

Enfin, « après les interventions de quelques participants à la rencontre », le cardinal Secrétaire d’Etat a assuré qu’il informerait le Saint-Père du contenu de la recherche ».

Cette visite et la présentation de cette recherche étaient annoncées par différents sites en ligne. Mais hier, jeudi 4 avril, Alessandro Gisotti avait démenti « de manière catégorique » que le pape puisse prononcer « ces jours-ci un ‘discours historique’ sur le thème de l’homosexualité », comme ces sites l’annonçaient.

Il courait le bruit que le pape allait prononcer un discours « historique » sur la « dépénalisation de l’homosexualité », à l’occasion d’une audience.

En fait, des représentants de ce groupe engagé pour la dépénalisation de l’homosexualité a été reçu par le cardinal Secrétaire d’Etat, Pietro Parolin.

A ce sujet, on pourra lire :

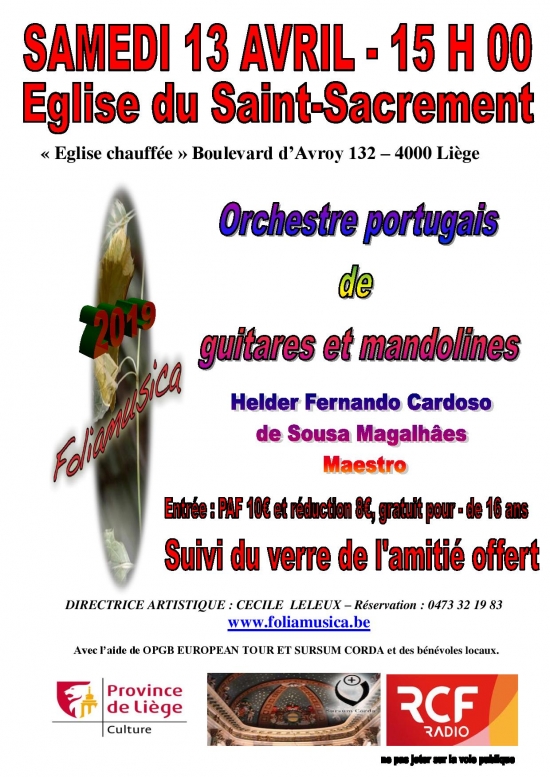

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement à Liège ?

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement à Liège ?