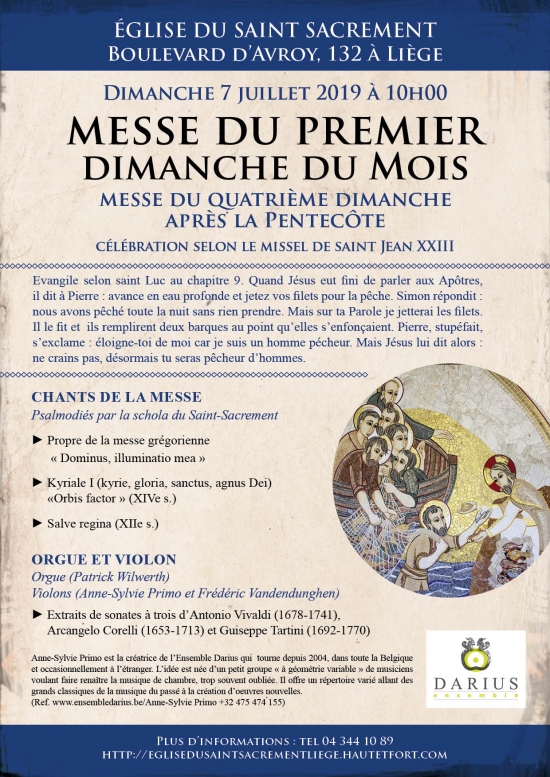

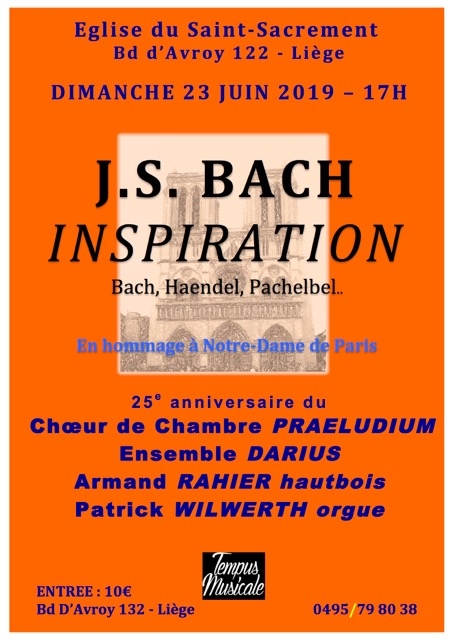

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

Le dimanche 4 août prochain à 10h00, l’organiste Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers et les violoncellistes de l’Ensemble instrumental Darius interpréteront des extraits de sonates à trois du XVIIIe siècle illustrant l’œuvre d’Arcangelo Corelli (1653-1713).

Le propre grégorien de la messe « Suscepimus » du 8e dimanche après la Pentecôte est chanté par la Schola du Saint-Sacrement: il décline le thème de la gloire de Sion et du temple de l’ancienne Alliance accomplie par le Christ dans une Alliance nouvelle portant désormais le nom du très Haut jusqu’aux extrémités de la terre. Se chante également au cours de la liturgie du jour le Kyriale XI « Orbis factor » (XIVe s.) et le célèbre « Salve Regina » » dédié à la Vierge Marie depuis le XIIe siècle.

Extraits musicaux, ici :

Plus de renseignements : tel 344 10 89 ou email : sursumcorda@skynet.be

________________________________

Sursum Corda asbl, Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64. Tel. 04.344.10.89. E-mail : sursumcorda@skynet.be.

Web : http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour contribuer à la sauvegarde de ce joyau de l’art néo-classique, vous pouvez faire un don fiscalement déductible en versant le montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour contribuer à la sauvegarde de ce joyau de l’art néo-classique, vous pouvez faire un don fiscalement déductible en versant le montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Pour en savoir plus sur les enjeux de cette importante opération, cliquez ici : Restauration de l'église du Saint-Sacrement à Liège . L'évêque s'implique. Et vous?

Tous renseignements : Tel. 04 344 10 89.

JPSC

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la

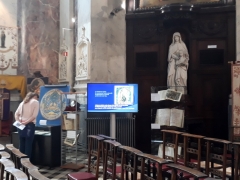

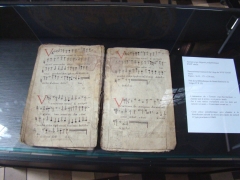

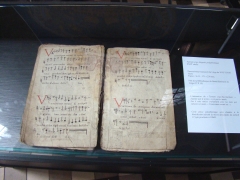

Du dimanche 16 au dimanche 23 juin, l’exposition «Du visible à l’invisible: un autre regard » a présenté une série de tableaux, gravures, reproductions, manuscrits et ouvrages anciens , ornements liturgiques bannières et un montage audiovisuel illustrant les figures eucharistiques dans l’art sacré et la liturgie liégeoise de la Fête-Dieu. D’une centaine de visiteurs le dimanche du vernissage, la fréquentation de l’exposition est passée à plusieurs centaines le week-end suivant : une belle réussite dont témoigne aussi le nombre d’acquéreurs de brochures et de dvd * sur les origines liégeoises de la Fête, mis

Du dimanche 16 au dimanche 23 juin, l’exposition «Du visible à l’invisible: un autre regard » a présenté une série de tableaux, gravures, reproductions, manuscrits et ouvrages anciens , ornements liturgiques bannières et un montage audiovisuel illustrant les figures eucharistiques dans l’art sacré et la liturgie liégeoise de la Fête-Dieu. D’une centaine de visiteurs le dimanche du vernissage, la fréquentation de l’exposition est passée à plusieurs centaines le week-end suivant : une belle réussite dont témoigne aussi le nombre d’acquéreurs de brochures et de dvd * sur les origines liégeoises de la Fête, mis

Le samedi 22 juin à 18h00 une assistance nombreuse occupait toute l’église (300 places) pour suivre -pendant près de deux heures- la Solennité de la Fête-Dieu célébrée selon le rite traditionnel par l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, avec le concours de la schola féminine du chœur grégorien de Paris, l’ensemble polyphonique liégeois « Gaudete » ainsi que les organistes Patrick Wilwerth et Jean-Denis Piette. Au programme musical : le plain-chant du propre de la Fête, une messe à quatre voix de Monteverdi, des motets anciens (Giovanni Croce , Thomas Tallis, XVI e s.) et contemporain (

Le samedi 22 juin à 18h00 une assistance nombreuse occupait toute l’église (300 places) pour suivre -pendant près de deux heures- la Solennité de la Fête-Dieu célébrée selon le rite traditionnel par l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, avec le concours de la schola féminine du chœur grégorien de Paris, l’ensemble polyphonique liégeois « Gaudete » ainsi que les organistes Patrick Wilwerth et Jean-Denis Piette. Au programme musical : le plain-chant du propre de la Fête, une messe à quatre voix de Monteverdi, des motets anciens (Giovanni Croce , Thomas Tallis, XVI e s.) et contemporain (

Dans son homélie, l’évêque déclara notamment ceci : " [...] le partage du pain, devenu corps du Christ, nous fait communier avec lui et nous incite à communier avec nos frères et sœurs. Chaque communauté chrétienne est appelée à vivre cette communion fraternelle. Je vois qu’on vit cela en particulier dans cette église du Saint-Sacrement. On y pratique la liturgie ancienne, sous la forme extraordinaire. C’est un retour aux sources, aux textes, aux chants et aux gestes originaux de la liturgie, qui nous font découvrir avec soin la grandeur du mystère de vie et de mort qui se dévoilent dans la liturgie. Je remercie cette communauté pour cette mission qu’elle a assumée [...] .** "

Dans son homélie, l’évêque déclara notamment ceci : " [...] le partage du pain, devenu corps du Christ, nous fait communier avec lui et nous incite à communier avec nos frères et sœurs. Chaque communauté chrétienne est appelée à vivre cette communion fraternelle. Je vois qu’on vit cela en particulier dans cette église du Saint-Sacrement. On y pratique la liturgie ancienne, sous la forme extraordinaire. C’est un retour aux sources, aux textes, aux chants et aux gestes originaux de la liturgie, qui nous font découvrir avec soin la grandeur du mystère de vie et de mort qui se dévoilent dans la liturgie. Je remercie cette communauté pour cette mission qu’elle a assumée [...] .** "

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la  Dans le cadre des manifestations organisées à Liège pour la Fête-Dieu 2019, l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132) présente une exposition « Du visible à l’invisible : un autre regard » illustrant les figures eucharistiques dans la liturgie liégeoise dédiée à cette Fête. Cette exposition est ouverte à l’église du Saint-Sacrement jusqu’au 23 juin, tous les jours (sauf le jeudi) de 14h00 à 17h00 (entrée libre). Outre les pièces exposées, elle donne à voir un DVD projeté « en boucle » sur grand écran : celui-ci retrace en images commentées la vie de saint Julienne (1193-1258) ) initiatrice de la Fête-Dieu et celle de l’expansion universelle de cette Fête. En fond sonore on peut aussi entendre l’interprétation des chants de l’office primitif de la Fête-Dieu composé par saint Julienne au XIIIe siècle.

Dans le cadre des manifestations organisées à Liège pour la Fête-Dieu 2019, l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132) présente une exposition « Du visible à l’invisible : un autre regard » illustrant les figures eucharistiques dans la liturgie liégeoise dédiée à cette Fête. Cette exposition est ouverte à l’église du Saint-Sacrement jusqu’au 23 juin, tous les jours (sauf le jeudi) de 14h00 à 17h00 (entrée libre). Outre les pièces exposées, elle donne à voir un DVD projeté « en boucle » sur grand écran : celui-ci retrace en images commentées la vie de saint Julienne (1193-1258) ) initiatrice de la Fête-Dieu et celle de l’expansion universelle de cette Fête. En fond sonore on peut aussi entendre l’interprétation des chants de l’office primitif de la Fête-Dieu composé par saint Julienne au XIIIe siècle.

![L'église connaîtra dimanche 10 juin sa dernière messe.

[capture d'écran Youtube ]](https://static.cnews.fr/sites/default/files/styles/image_640_360/public/eglise_5d0396cd6b88f_0.jpg?itok=yy-mI7bx)