Du site LiturgieCatholique.fr :

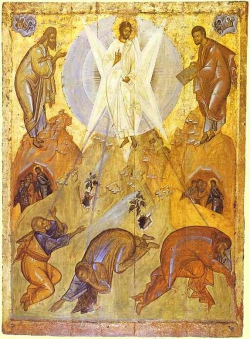

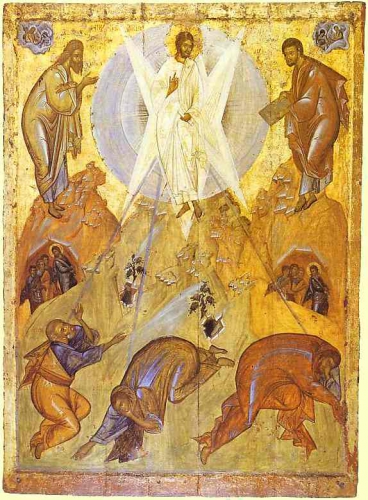

La fête de la Transfiguration, le 6 août

Le Christ apparaît dans toute sa gloire à Pierre, Jacques et Jean, ses apôtres, sur le mont Thabor, préfigurant sa résurrection.

« Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d’une blancheur éclatante » (Luc, 9, 29 b-30).

Le 6 août, quarante jours avant l’Exaltation de la Croix, la Transfiguration du Seigneur rappelle comment le Christ voulut « préparer le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix », mais elle est aussi une annonce de la « merveilleuse adoption » qui fait de tous les croyants des fils de Dieu en son Fils Jésus, et de la clarté dont resplendira un jour le corps entier de l’Eglise.

Le quarantième jour avant l’Exaltation de la sainte Croix, nous célébrons la Transfiguration du Seigneur. La fête est connue en Orient dès la fin du Vème siècle. Elle commémore vraisemblablement la dédicace des basiliques du Mont Thabor.

La fête du Seigneur, la Transfiguration célèbre la vision de la Gloire du Christ qu’eurent Pierre, Jean et Jacques, huit jours après la confession de Pierre à Césarée et la première annonce de la Passion. Le Seigneur voulait fortifier leur cœur à la perspective des souffrances qui l’attendaient, et leur dire déjà, comme il le déclarera aux disciples d’Emmaüs : « Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa Gloire ? » (Lc 24, 26).

La Transfiguration est donc une fête de la Gloire, une percée jusqu’au terme de l’histoire du salut, qui est l’entrée plénière dans la vie divine trinitaire. Si Moïse et Elie sont « vus dans la Gloire » (Lc 9, 31), c’est en raison de l’expérience partielle qu’ils eurent de cette Gloire au Sinaï (cf. Ex 33, 18-23 ; 1 R 19, 9-14) ; la mention des tentes par Pierre — même s’il ne savait pas ce qu’il disait (Lc 9, 33) — est une allusion à la Tente de la Rencontre où Yahvéet Moïse conversaient face à face (Ex 33, 7-11).

La nuée évoque aussi la présence de Dieu à son Peuple dans l’Exode (13, 21-22 ; 19, 9 ; 33, 9-10). La voix du Père, qui dit la parole même en laquelle il engendre le Fils, manifeste que l’entrée dans la Gloire — celle du Fils (cf. Jn 17, 22-24) — n’est possible pour nous que si nous écoutons Jésus pour le suivre. La Transfiguration est un appel à la Gloire et un rappel du chemin de souffrances qui y mène.

*Missel romain, messe de la Transfiguration, prière d’ouverture

Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD, tous droits réservés

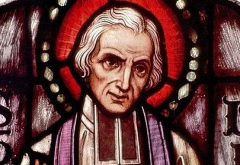

Commentaire du Bienheureux Columba Marmion (1858-1923) (source EAQ)

abbé

Transfiguration (Le Christ idéal du prêtre, Éd. de Maredsous, 1951, p. 328-329 ; rev.)

« Il fut transfiguré devant eux »

Cette transfiguration de Jésus, inattendue des disciples et pleine de mystère, fut pour eux, sans contredit, la source d’une grâce singulière : celle de l’affermissement de la foi en la divinité de Jésus. Désormais, ils savaient, à n’en plus douter, que sous les dehors de l’homme avec lequel ils conversaient tous les jours (cf. Ph 2,7), le véritable Fils de Dieu voilait sa suprême dignité. Cette foi sera confirmée par la venue du Saint Esprit au jour de la Pentecôte.

Mais la parole du Père entendue par les disciples n’était pas descendue de la nuée pour eux seuls. Toutes les générations chrétiennes la recueilleront à leur tour. (…) Pour chacun de nous, le Christ est toujours prêt à se transfigurer, et la voix du Père ne cesse point de proclamer, par le magistère de l’Église, la divine filiation de Jésus. Assurément, le Christ ne change plus, il demeure immuablement le même (cf. He 13,8). Il se présente toujours à nous comme « constitué pour nous, de par Dieu, sagesse, justice, sanctification, rédemption » (1 Co 1, 30). Mais nous, nous ne découvrons que peu à peu la divinité de sa personne, la valeur incomparable de sa rédemption, l’immensité de ses mérites, le don d’amour fait aux hommes par sa venue. Nous sommes ainsi initiés à cette science éminente du Christ (cf. Ph 3,8) dont parle l’Apôtre.

Cependant, comprenez-le, cette connaissance n’est pas purement intellectuelle ; elle consiste bien plutôt en une illumination intérieure de la foi. Devant cette révélation toute intime et surnaturelle, le chrétien sent naître en lui le désir de rendre son âme et sa vie de plus en plus conformes à celles de Jésus-Christ.