De Benoît XVI lors de l'Angelus, place Saint-Pierre (archive, 9 mars 2008)

Chers frères et sœurs,

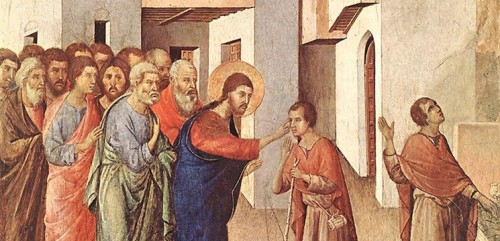

Dans notre itinéraire de Carême, nous sommes arrivés au cinquième dimanche, caractérisé dans l'Évangile par la résurrection de Lazare (Jn 11.1-45). Il s'agit du dernier grand « signe » accompli par Jésus, après que les grands prêtres réunis dans le Sanhédrin, délibérèrent pour le tuer ; et ils décidèrent de tuer aussi Lazare lui-même, qui était la preuve vivante de la divinité du Christ, Seigneur de la vie et de la mort. En réalité, cette page de l'évangile montre Jésus en tant que vrai Homme et vrai Dieu. D'abord, l'évangéliste insiste sur son amitié avec Lazare et ses sœurs Marthe et Marie. Il souligne « Jésus leur voulait beaucoup de bien » (Jn 11.5), et pour cela, il voulut accomplir un grand miracle. « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller » (Jn 11.11) - ainsi parla-t-il aux disciples, en exprimant avec la métaphore du sommeil, le point de vue de Dieu sur la mort physique : Dieu la voit justement comme un sommeil, duquel il peut nous réveiller. Jésus a démontré un pouvoir absolu vis-à-vis de cette mort : on le voit lorsqu'il redonne la vie au jeune enfant de la veuve de Naïn (cfr Lc 7.11-17) et à la fillette de douze ans (cfr Mc 5.35-43). Il a dit justement d'elle : « Elle n'est pas morte, mais elle dort » (Mc 5.39), en s'attirant la dérision des personnes présentes. Mais en vérité, c'est justement ainsi : la mort du corps est un sommeil dont Dieu nous peut nous réveiller à tout moment.

Ce pouvoir sur la mort n'empêcha pas Jésus d'éprouver une sincère compassion pour la douleur du détachement. En voyant pleurer Marthe et Marie et tous ceux qui étaient venus les consoler, Jésus lui-même « s'émut profondément, il se troubla » et enfin « il éclata en pleurs » (Jn 11,33.35). Le cœur du Christ est divin-humain : Dieu et Homme en lui se sont parfaitement rencontrés, sans séparation et sans confusion. Il est l'image, mieux encore, l'incarnation de Dieu qui est Amour, miséricorde, tendresse paternelle et maternelle, du Dieu qui est la Vie. Il déclara donc solennellement à Marthe : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Et il ajouta : « Crois-tu cela ? » (Jn 11.25-26). Une question que Jésus adresse à chacun de nous ; une question qui certainement nous dépasse, dépasse notre capacité de comprendre, et il nous demande de nous confier à Lui, comme Il s'est confié au Père. La réponse de Marthe est exemplaire : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde » (Jn 11.27). Oui, Seigneur ! Nous aussi nous croyons, malgré nos doutes et nos obscurités ; nous croyons en Toi, parce que Tu as les paroles de vie éternelle ; nous voulons croire en Toi, Toi qui nous donne une espérance fiable de vie au-delà de la vie, de vie authentique et pleine dans ton Royaume de lumière et de paix.

Confions cette prière à Marie Très sainte. Que son intercession puisse renforcer notre foi et notre espérance en Jésus, spécialement dans les moments de grande épreuve et de difficulté.

Lecture Patristique: saint Ephrem le Syrien (v. 306 – 373)

Lecture Patristique: saint Ephrem le Syrien (v. 306 – 373)