« Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit » (Première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-2).

1. L'Apôtre Paul invitait par ces mots la communauté de Thessalonique à rester ferme dans l'attente de la rencontre avec le Seigneur, les pieds et le cœur sur terre, capable de porter un regard attentif sur la réalité et les événements de l'histoire. C'est pourquoi, même si les événements de notre existence semblent tragiques et que nous nous sentons poussés dans le tunnel sombre et pénible de l'injustice et de la souffrance, nous sommes appelés à garder le cœur ouvert à l'espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend présent, nous accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre fatigue et, surtout, guide notre chemin. C'est pourquoi saint Paul exhorte constamment la communauté à veiller, en recherchant le bien, la justice et la vérité : « Ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres » (5, 6). C'est une invitation à rester en éveil, à ne pas nous enfermer dans la peur, la souffrance ou la résignation, à ne pas céder à la distraction, à ne pas nous décourager, mais à être au contraire comme des sentinelles capables de veiller et de saisir les premières lueurs de l'aube, surtout aux heures les plus sombres.

2. La Covid-19 nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire, chamboulant nos plans et nos habitudes, bouleversant l'apparente tranquillité des sociétés, même les plus privilégiées, entrainant désorientation et souffrance, causant la mort de beaucoup de nos frères et sœurs.

Entrainé dans un tourbillon de défis imprévus et dans une situation qui n'était pas très claire, même du point de vue scientifique, le monde de la santé s'est mobilisé pour soulager la douleur de nombre de personnes et tenter d'y remédier, tout comme les Autorités politiques qui ont dû prendre des mesures importantes en termes d'organisation et de gestion de l'urgence.

En plus des manifestations physiques, la Covid-19 a provoqué, parfois à long terme, un malaise général qui a grandi dans le cœur de nombreux individus et familles, avec des effets considérables alimentés par de longues périodes d'isolement et diverses restrictions de liberté.

En outre, nous ne pouvons pas oublier la manière dont la pandémie a touché certains aspects sensibles de l’ordre social et économique, faisant ressortir des contradictions et des inégalités. Elle a menacé la sécurité de l'emploi de nombreuses personnes et aggravé la solitude de plus en plus répandue dans nos sociétés, notamment celle des plus faibles et des pauvres. Pensons, par exemple, aux millions de travailleurs clandestins dans de nombreuses régions du monde, qui sont restés sans emploi et sans aucun soutien durant tout le confinement.

Les individus et la société progressent rarement dans des situations générant un tel sentiment de défaite et d'amertume : ce dernier affaiblit les efforts dépensés pour la paix et provoque des conflits sociaux, des frustrations et des violences de toutes sortes. En ce sens, la pandémie semble avoir bouleversé même les parties les plus paisibles de notre monde, faisant ressortir d'innombrables fragilités.

3. Après trois années, l’heure est venue de prendre le temps de nous interroger, d'apprendre, de grandir et de nous laisser transformer, tant individuellement que communautairement ; un temps privilégié pour se préparer au "jour du Seigneur". J'ai déjà eu l’occasion de répéter qu’on ne sort jamais identiques des moments de crise : on en sort soit meilleur, soit pire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous demander : qu'avons-nous appris de cette situation de pandémie ? Quels chemins nouveaux devons-nous emprunter pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux préparés, pour oser la nouveauté ? Quels signes de vie et d'espérance pouvons-nous saisir pour aller de l'avant et essayer de rendre notre monde meilleur ?

Après avoir touché du doigt la fragilité qui caractérise la réalité humaine ainsi que notre existence personnelle, nous pouvons dire avec certitude que la plus grande leçon léguée par la Covid-19 est la conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres, que notre plus grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité humaine fondée sur notre filiation divine commune, et que personne ne peut se sauver tout seul. Il est donc urgent de rechercher et de promouvoir ensemble les valeurs universelles qui tracent le chemin de cette fraternité humaine. Nous avons également appris que la confiance dans le progrès, la technologie et les effets de la mondialisation n'a pas seulement été excessive, mais s'est transformée en un poison individualiste et idolâtre, menaçant la garantie souhaitée de justice, de concorde et de paix. Dans notre monde qui court très vite, les problèmes généralisés de déséquilibres, d'injustices, de pauvretés et de marginalisations alimentent très souvent des troubles et des conflits, et engendrent des violences voire des guerres.

Tandis que, d'une part, la pandémie a fait émerger tout cela, nous avons fait d'autre part des découvertes positives : un retour bénéfique à l'humilité ; une réduction de certaines prétentions consuméristes ; un sens renouvelé de la solidarité qui nous incite à sortir de notre égoïsme pour nous ouvrir à la souffrance des autres et à leurs besoins ; un engagement, parfois vraiment héroïque, de tant de personnes qui se sont dépensées pour que tous puissent mieux surmonter le drame de l'urgence.

Il a résulté de cette expérience une conscience plus forte qui invite chacun, peuples et nations, à remettre au centre le mot "ensemble". En effet, c'est ensemble, dans la fraternité et la solidarité, que nous construisons la paix, que nous garantissons la justice et que nous surmontons les événements les plus douloureux. En effet, les réponses les plus efficaces à la pandémie ont été celles qui ont vu des groupes sociaux, des institutions publiques et privées, des organisations internationales, s'unir pour relever le défi en laissant de côté les intérêts particuliers. Seule la paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales.

4. Dans le même temps, au moment où nous osions espérer que le pire de la nuit de la pandémie de Covid-19 avait été surmonté, une nouvelle calamité terrible s'est abattue sur l'humanité. Nous avons assisté à l’apparition d'un autre fléau : une guerre de plus, en partie comparable à la Covid-19 mais cependant motivée par des choix humains coupables. La guerre en Ukraine sème des victimes innocentes et répand l'incertitude, non seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout le monde, de manière étendue et indiscriminée, y compris pour tous ceux qui, à des milliers de kilomètres de distance, souffrent des effet collatéraux - il suffit de penser aux problèmes du blé et du prix du carburant.

Ce n'est certes pas l'ère post-Covid que nous espérions ou attendions. En effet, cette guerre, comme tous les autres conflits répandus de par le monde, est une défaite pour l’humanité entière et pas seulement pour les parties directement impliquées. Alors qu’un vaccin a été trouvé pour la Covid-19, des solutions adéquates n'ont pas encore été trouvées pour la guerre. Le virus de la guerre est certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l'organisme humain, car il ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, du cœur humain, corrompu par le péché (cf. Évangile de Marc 7, 17-23).

5. Que nous est-il donc demandé de faire ? Tout d'abord, de nous laisser changer le cœur par l'urgence que nous avons vécue, c'est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, de transformer nos critères habituels d'interprétation du monde et de la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la lumière du bien commun, avec un sens communautaire c'est-à-dire comme un "nous" ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-mêmes, mais il est temps de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète, en créant les bases d'un monde plus juste et plus pacifique, effectivement engagé dans la poursuite d'un bien qui soit vraiment commun.

Pour y parvenir et vivre mieux après l'urgence de la Covid-19, nous ne pouvons pas ignorer un fait fondamental : les nombreuses crises morales, sociales, politiques et économiques que nous vivons sont toutes interconnectées. Ce que nous considérons comme étant des problèmes individuels sont en réalité causes ou conséquences les unes des autres. Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde, avec responsabilité et compassion. Nous devons réexaminer la question de la garantie de la santé publique pour tous ; promouvoir des actions en faveur de la paix pour mettre fin aux conflits et aux guerres qui continuent à faire des victimes et à engendrer la pauvreté ; prendre soin, de manière concertée, de notre maison commune et mettre en œuvre des mesures claires et efficaces pour lutter contre le changement climatique ; combattre le virus des inégalités et garantir l'alimentation ainsi qu’un travail décent pour tous, en soutenant ceux qui n'ont pas même un salaire minimum et se trouvent en grande difficulté. Le scandale des peuples affamés nous blesse. Nous devons développer, avec des politiques appropriées, l'accueil et l'intégration, en particulier des migrants et de ceux qui vivent comme des rejetés dans nos sociétés. Ce n'est qu'en nous dépensant dans ces situations, avec un désir altruiste inspiré par l'amour infini et miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à édifier le Royaume de Dieu qui est un Royaume d'amour, de justice et de paix.

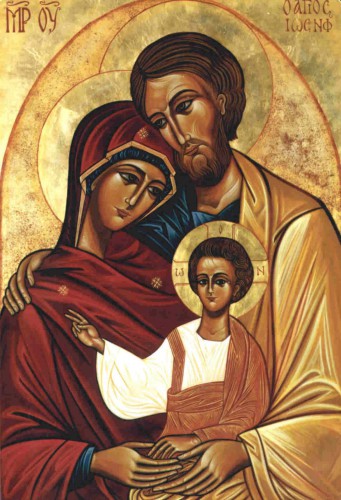

En partageant ces réflexions, je souhaite qu'au cours de la nouvelle année, nous puissions marcher ensemble en conservant précieusement ce que l'histoire peut nous apprendre. Je présente mes meilleurs vœux aux Chefs d'État et de Gouvernement, aux Responsables des Organisations internationales, aux Leaders des différentes religions. À tous les hommes et femmes de bonne volonté, je leur souhaite de construire, jour après jour en artisans de la paix, une bonne année ! Que Marie Immaculée, Mère de Jésus et Reine de la Paix, intercède pour nous et pour le monde entier.

Du Vatican, le 8 décembre 2022

François

Lors de la messe du pèlerinage des familles, le 27 octobre 2013, le pape a récité une prière dont voici la traduction (

Lors de la messe du pèlerinage des familles, le 27 octobre 2013, le pape a récité une prière dont voici la traduction (