Du Figaro Vox (LeFigaro.fr) (Eugénie Bastié) :

John Milbank : « Le libéralisme est une erreur anthropologique »

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Dans « La politique de la vertu », le théologien et philosophe britannique John Milbank, théoricien du « blue socialism » propose une alternative au libéralisme dans le retour d'une éthique des vertus et une économie sociale de marché fondée sur la coopération.

John Milbank est un théologien chrétien anglican, professeur de religion, politique et éthique à l'université de Nottingham. Il a publié La politique de la vertu avec Adrian Pabst (Desclée de Brouwer, 537p, 24€).

FIGAROVOX.- Dans votre livre «La politique de la vertu», vous critiquez abondement le «libéralisme» qui est selon vous dans une «métacrise». Qu'entendez-vous par là?

John MILBANK.- Le libéralisme peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est avant tout une erreur anthropologique: l'intuition d'Hobbes et de Locke de construire une théorie politique en partant des individus isolés, détachés de tous liens. L'individu est décrit comme une créature inquiète et désirante faisant preuve de volonté, et non plus comme un être constitué par ses liens aux autres ayant des finalités. Ce libéralisme pense de façon abstraite l'individu en dehors de tout contexte culturel, social ou historique. Il s'agit de déterminer ce qu'un système politique doit nécessairement être, en le déduisant d'un hypothétique état de nature, sans traits culturels. Alors que le libéralisme est souvent associé à l'optimisme, il fait preuve en réalité d'un pessimisme anthropologique radical, même s'il est censé être socialement amélioré par le miracle de la main invisible. Une autre forme d'anthropologie libérale est celle de Rousseau, qui pense lui aussi l'individu isolé de tout comme originellement bon. L'association a tendance à corrompre l'individu, en introduisant la rivalité, l'avidité. Cela implique un différent type d'ingénierie sociale pour produire une société qui minimise la rivalité. Ce sont deux formes de pessimisme: pessimisme au niveau de l'individu jugé intrinsèquement égoïste, ou pessimisme au niveau d'un processus culturel jugé intrinsèquement corrupteur. Dans les deux cas, cela repose sur une dualité instaurée entre nature et culture.

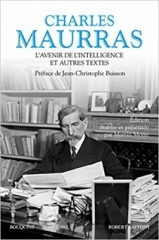

« Né le 20 avril 1868, mort en novembre 1952, le maître de l’Action française avait été inscrit au registre des commémorations nationales. Il était évident que la République française, combattue par Maurras toute sa vie, n’allait pas encenser l’auteur de L’Enquête sur la monarchie ou de Mes idées politiques. Il était peu probable également que le ministre Blanquer ait voulu inscrire au programme des écoles les poèmes maurrassiens ou sa remise en cause du romantisme et de ses conséquences. Encore moins imaginable que sa théorie des « quatre États confédérés » et son « antisémitisme d’État » deviennent, par l’onction d’une célébration, la ligne de conduite de la présidence macronienne.

« Né le 20 avril 1868, mort en novembre 1952, le maître de l’Action française avait été inscrit au registre des commémorations nationales. Il était évident que la République française, combattue par Maurras toute sa vie, n’allait pas encenser l’auteur de L’Enquête sur la monarchie ou de Mes idées politiques. Il était peu probable également que le ministre Blanquer ait voulu inscrire au programme des écoles les poèmes maurrassiens ou sa remise en cause du romantisme et de ses conséquences. Encore moins imaginable que sa théorie des « quatre États confédérés » et son « antisémitisme d’État » deviennent, par l’onction d’une célébration, la ligne de conduite de la présidence macronienne.

Le petit Alfie Evans a finalement été débranché lundi soir et, depuis lors, il continue à respirer faiblement et l'on prie pour qu'un miracle survienne... Pourtant, l'Italie, quelques heures auparavant,

Le petit Alfie Evans a finalement été débranché lundi soir et, depuis lors, il continue à respirer faiblement et l'on prie pour qu'un miracle survienne... Pourtant, l'Italie, quelques heures auparavant,