Que la langue du culte se distingue de celle de la vie courante est un phénomène sinon universel, du moins largement répandu dans beaucoup de liturgies.

Que la langue du culte se distingue de celle de la vie courante est un phénomène sinon universel, du moins largement répandu dans beaucoup de liturgies.

Cela était déjà vrai dans l’Antiquité païenne : à Rome, du temps d’Auguste, des collèges sacerdotaux comme les danseurs saliens ou les frères arvales conservaient pieusement des « carmina » dans une langue devenue archaïque. On ne les chantait pas moins. A la même époque, dans les synagogues juives, la Loi était lue en hébreu, langue alors tombée en désuétude, quitte à être traduite ou expliquée en araméen ou en grec. Jusqu’à un certain point cela reste encore vrai de nos jours dans l’orthodoxie, avec l’usage du slavon ou du grec ancien, et dans le catholicisme occidental avec le latin dont le concile Vatican II pose en principe que, sauf cas particuliers, l’usage sera conservé dans les rites (constitution « sacrosanctum concilium », art. 36. 1).

Mais pourquoi ? Par tendance, une liturgie est normalement conservatrice. Parce qu’elle est le lieu de la vérité qui ne varie pas. Modifier le rite, a fortiori la langue qui en est le caractère le plus marquant, pose la question du respect du sens, de la fidélité, dans un domaine par hypothèse délicat : celui de l’acte qui, dans le culte chrétien en tout cas, relie à l’absolu de Dieu. C’est une première explication mais, s’agissant du latin, il y en a d’autres, liées au contexte historique et, d’une manière générale, à la culture catholique.

Des premiers temps à l’époque patristique

Au fond, dans la liturgie chrétienne, les « distanciements » du langage quotidien ont existé dès l’origine. Lorsque le Christ institue l’Eucharistie au soir du Jeudi Saint, il le fait dans le contexte d’un rite juif, en araméen sans doute mais encadré par des psaumes hébraïques, c’est-à-dire dans une langue morte depuis le retour de l’exil à Babylone (538 av. J.-C.).

Gagnant l’empire romain, le christianisme célébrera d’abord en grec : parce que celui-ci est accessible aux nouveaux convertis, alors issus en majorité de la partie orientale de l’empire? Peut-être, mais surtout parce que le grec est, à la mesure du monde hellénistique, la langue de culture universelle susceptible d’exprimer avec exactitude la foi et les raisons de croire, mieux qu’aucun des dialectes de la Romania. Depuis le IIe siècle avant notre ère, cette langue y exerce en effet une emprise intellectuelle que ne diminue pas l’éclat de la littérature latine dans les siècles suivants : à l’époque de Virgile et de Cicéron, de la bouche des maîtres d’école, les enfants des citoyens de Rome apprennent d’abord le grec. Et, cent ans avant le Christ, à Alexandrie, les savants juifs ont aussi achevé un tour de force : transposer en grec les concepts de la bible hébraïque. C’est la version dite « des Septante », un nouveau passage de la mer rouge, en quelque sorte : passage décisif, providentiel, qui ouvre la voie de la fusion ultérieure du message chrétien, de forme originairement sémitique, dans la pensée hellénique.

A ces titres, le grec s’imposa aussi comme langue liturgique, même dans l’Occident latin, jusqu’au IVe siècle en tout cas. Est-ce à dire qu’il y fut compris de tous ? Sûrement pas. A Lyon, en 250 de notre ère, saint Irénée célébrait en grec, même s’il a dû prêcher en latin ou en celte dans la campagne gauloise. Et, à Rome vers 375, le pseudo-Ambroise (Ambrosiaster) parle encore des Latins qui, à la messe, chantent en grec sans comprendre : mais, peu importe, ajoute-t-il, car l’Esprit-Saint sait ce que demande l’âme chrétienne.

Des temps barbares à celui des cathédrales

Alors qu’au Ve siècle l’empire romain d’Occident se sépare de son homologue oriental et s’effondre sous le coup des grandes invasions, le latin triomphe paradoxalement sur ses décombres comme unique langue de culture, au détriment du grec (1) et la liturgie s’y latinise, mais peu à peu : en fait, du IVe au VIIIe siècle, le culte en Occident est encore bilingue, avec même un retour offensif du grec au VIIIe siècle.

La question d’une célébration du culte en langues « barbares » ne s’y est jamais posée (2). Sans doute, dans ce qui deviendra l’Empire byzantin, les Orientaux avaient-ils pu adopter leurs langues particulières comme langues liturgiques, parce que chaque peuple y possédait une écriture, une littérature cultivée, souvent plus ancienne que le grec. Mais, rien de tel en Occident : les peuplades anarchiques qui s’y implantèrent alors en masse sont largement analphabètes, sans passé historique ni langues abouties. Avec celui du pullulement des schismes orientaux s’opposant les uns aux autres, ce spectacle confus servit aussi de repoussoir, confortant la prévalence du latin comme langue de l’Eglise d’Occident et ciment de son unité, doctrinale comme disciplinaire.

Lire la suite

Que la langue du culte se distingue de celle de la vie courante est un phénomène sinon universel, du moins largement répandu dans beaucoup de liturgies.

Que la langue du culte se distingue de celle de la vie courante est un phénomène sinon universel, du moins largement répandu dans beaucoup de liturgies. « Prenez et mangez-en tous ». A première vue, la liturgie eucharistique nous invite tous à communier. Sans exception. Dans les deux formes du rite romain. En réalité, le magistère de l’Eglise nous enseigne les conditions aussi bien indispensables que souhaitables pour recevoir fructueusement le Corps et le Sang du Christ. Quelles sont-elles ? Dans le mensuel « La Nef » du mois de mai 2018, l’abbé Laurent Spriet , prêtre du diocèse de Lyon (Communauté Totus Tuus) nous rappelle les conditions d’une communion fructueuse au Corps et au Sang du Christ :

« Prenez et mangez-en tous ». A première vue, la liturgie eucharistique nous invite tous à communier. Sans exception. Dans les deux formes du rite romain. En réalité, le magistère de l’Eglise nous enseigne les conditions aussi bien indispensables que souhaitables pour recevoir fructueusement le Corps et le Sang du Christ. Quelles sont-elles ? Dans le mensuel « La Nef » du mois de mai 2018, l’abbé Laurent Spriet , prêtre du diocèse de Lyon (Communauté Totus Tuus) nous rappelle les conditions d’une communion fructueuse au Corps et au Sang du Christ :

Pâques 2018 : comme chaque année les chrétiens proclament « Χριστός ἀνέστη, Surrexit Christus, le Christ est ressuscité » mais quel est le sens de cette profession de foi ? Dans son livre sur Jésus de Nazareth, Benoît XVI écrit : si dans la Résurrection du Christ, il ne s’était agi que du miracle d’un cadavre ressuscité cela ne nous intéresserait, en fin de compte, pas plus que la réanimation, grâce à l’habileté des médecins, de personnes cliniquement mortes. Pour le monde en général et pour notre existence, rien ne serait changé.

Pâques 2018 : comme chaque année les chrétiens proclament « Χριστός ἀνέστη, Surrexit Christus, le Christ est ressuscité » mais quel est le sens de cette profession de foi ? Dans son livre sur Jésus de Nazareth, Benoît XVI écrit : si dans la Résurrection du Christ, il ne s’était agi que du miracle d’un cadavre ressuscité cela ne nous intéresserait, en fin de compte, pas plus que la réanimation, grâce à l’habileté des médecins, de personnes cliniquement mortes. Pour le monde en général et pour notre existence, rien ne serait changé.

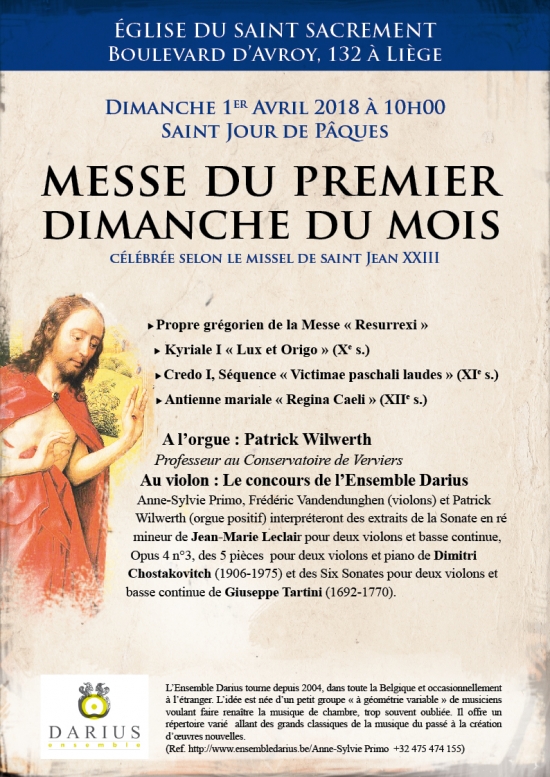

Publié dans les n° 106 (printemps) et 107 (été) 2018 du magazine Vérité et Esperance-Pâque Nouvelle de l’association « Sursum Corda » pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement à Liège ( contact :

Publié dans les n° 106 (printemps) et 107 (été) 2018 du magazine Vérité et Esperance-Pâque Nouvelle de l’association « Sursum Corda » pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement à Liège ( contact :  jour et successivement. Telle est encore la pratique dans les Églises orientales et dans la tradition orthodoxe.

jour et successivement. Telle est encore la pratique dans les Églises orientales et dans la tradition orthodoxe.