De Nicolas Senèze sur le site du journal La Croix :

Traductions liturgiques, le pape François désavoue le cardinal Sarah

Alors que le cardinal Sarah cherchait à atténuer la portée du motu proprio Magnum principium, publié début septembre sur les traductions liturgiques, le Vatican a publié dimanche 22 octobre une lettre du pape recadrant le préfet de la Congrégation pour le culte divin. Pour François, les traductions liturgiques peuvent subir des adaptations.

C’est une sévère mise en garde que le pape François vient d’adresser au cardinal Robert Sarah à propos des traductions liturgiques. Dans une lettre écrite le 15 octobre dernier et publiée – de manière très inhabituelle – par le Saint-Siège dimanche 21 octobre, le pape recadre en effet de manière très claire son préfet de la Congrégation pour le culte divin à propos de la mise en œuvre du motu proprio Magnum principium.

Redonner la responsabilité des traductions aux conférences épiscopales

Dans ce texte publié le 9 septembre 2017, François entendait en effet redonner aux conférences épiscopales la responsabilité de la traduction des textes liturgiques. La traduction de ces textes faisait l’objet d’un sévère contrôle romain depuis l’instruction Liturgiam authenticam, publiée en 2001 sous Jean-Paul II, en vertu de laquelle Rome avait fini par imposer ses propres traductions aux épiscopats.

RELIRE : L’autorité des évêques renforcée en matière liturgique

Une façon de faire sur laquelle François entendait revenir en redonnant la responsabilité des traductions aux conférences épiscopales, leur travail ne devant plus obtenir que la « confirmation » (confirmatio) du Saint-Siège et non plus son « autorisation » (recognitio) comme c’était le cas jusqu’ici.

La réforme du pape François n’a rien changé pour le cardinal Sarah (voir ICI)

Néanmoins, dans un « commentaire » du motu proprio adressé au pape puis publié par certains sites traditionalistes, le cardinal Sarah expliquait que la réforme du pape François n’avait rien changé. « Comme la recognitio, la confirmatio n’est en aucun cas une formalité », écrivait notamment le cardinal, pour qui cette dernière « présuppose et implique un examen détaillé de la part du Saint-Siège, et la possibilité pour ce dernier de conditionner sine qua non la confirmatio à la modification de certains points particuliers qui pourraient être exigés par le fait qu’ils ne répondent pas au critère de “fidélité”. »

RELIRE AUSSI : Les priorités liturgiques du cardinal Sarah

Or, rien de tel pour le pape François. « Avant tout, il faut mettre en évidence l’importance de la nette différence que le nouveau motu proprio établit entre recognitio et confirmatio », écrit clairement le pape pour qui son texte « abolit la pratique, adoptée par (la Congrégation pour le culte divin) à la suite de Liturgiam authenticam ». Et de bien préciser qu’« on ne peut donc pas dire que recognitio et confirmatio sont” strictement synonymes” ».

Au contraire, affirme François, « Magnum principium ne soutient plus que les traductions doivent être conformes en tout point aux normes de Liturgiam authenticam, comme cela arrivait par le passé. » Il explique que « la confirmatione suppose donc plus un examen détaillé mot à mot, excepté dans les cas évidents qui peuvent être faits aux évêques pour leur réflexion ultérieure. Cela vaut notamment pour les formules importantes, comme les prières eucharistiques et en particulier les formules sacramentelles approuvées par le Saint-Père ».

Désaveu sans ambiguïté pour le cardinal Sarah

Et il ajoute son propre commentaire du mot « fidèlement », sur lequel le cardinal Sarah s’appuyait pour conserver une complète surveillance sur les traductions liturgiques. Ce mot, explique le pape, « implique une triple fidélité : en premier au texte original, aux langues particulières dans lesquelles il est traduit et, enfin, à la compréhensibilité du texte de la part des destinataires ». Contrairement à la pratique de la Congrégation pour le culte divin, François admet donc des adaptations du texte original latin pour que la traduction soit compréhensible.

« En ce sens, la recognitio indique seulement la vérification et la sûreté de la conformité au droit et à la communion de l’Église », insiste le pape, qui énonce clairement que « le processus de traduction des textes liturgiques importants »,comme le Credo et le Notre Père, « ne doit pas mener à un esprit d’“imposition” aux conférences épiscopales d’une traduction faite par le dicastère ». S’il concède que « la recognitio n’est pas un acte simplement formel », il rappelle aussi « l’esprit de dialogue » entre Rome et les conférences épiscopales que demandaient son motu proprio.

Enfin, alors que le texte du cardinal Sarah « a été publié sur de nombreux sites Web, et de manière erronée attribué à votre personne », le pape demande « courtoisement » à son préfet « de veiller à la divulgation de ma réponse sur les mêmes sites ainsi que de l’envoyer à toutes les conférences épiscopales ». Un désaveu sans ambiguïté pour le cardinal Sarah.

––––––

Repères

De nouvelles normes pour les traductions liturgiques

• Le motu proprio Magnum principium

Publié le 9 septembre 2017, il modifiait le canon 838 du Code de droit canonique.

• Le paragraphe 3 du canon 838

Modifié, ce paragraphe prescrit désormais qu’« il appartient aux conférences des évêques de préparer fidèlement les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées, d’approuver et de publier les livres liturgiques, pour les régions relevant de leur compétence, après confirmation par le Siège apostolique ».

------------------------

Les points de vue liturgiques du cardinal Sarah et du pape Bergoglio s’opposent frontalement. Le premier appelle de ses voeux une réforme de la réforme de Paul VI pour faire converger les deux formes du rite romain, de sorte qu’elles s’enrichissent mutuellement: dans l’espoir avoué de restaurer un jour l’unicité du rite. Le second veut au contraire diversifier encore davantage les célébrations dites ordinaires et barrer la route à toute convergence centripète qui désenclaverait la forme traditionnelle de la messe.

Il reste donc au cardinal Sarah à se soumettre, à se démettre ou être démis : tôt au tard, comme tous les cardinaux qui osent résister au pasteur suprême.

JPSC

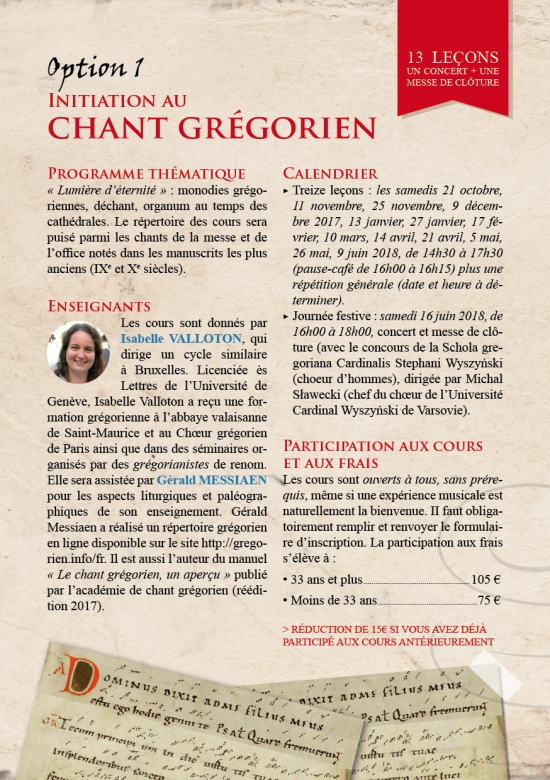

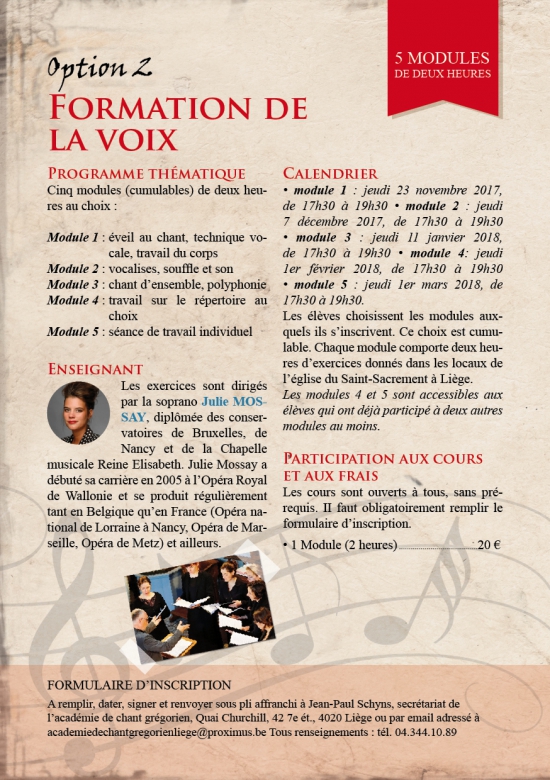

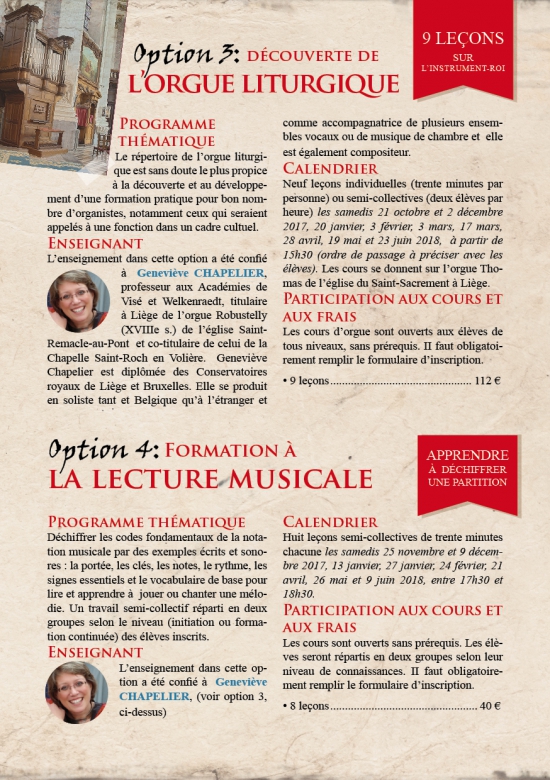

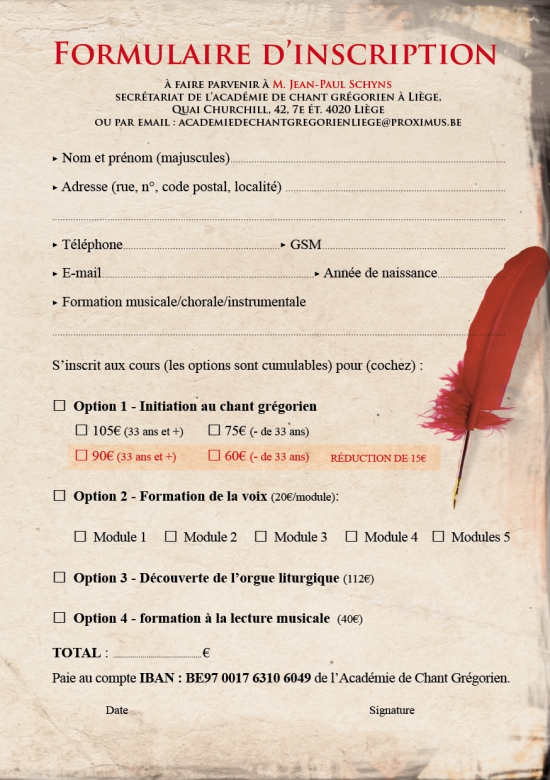

Une offre dédiée au chant grégorien qui s’élargit à la formation de la voix

Une offre dédiée au chant grégorien qui s’élargit à la formation de la voix

On a vu, le 1er octobre dernier, le pape François prendre part à un vaste repas organisé dans une église de Bologne pour mieux faire valoir le lien entre ces agapes (au sens étymologique du terme) conviviales et la célébration eucharistique ou, pour reprendre le commentaire de Mgr Zuppi (le nouvel archevêque fraichement nommé par ses soins) « pour aider à mieux comprendre l’Eucharistie, à la sentir encore plus humaine ».

On a vu, le 1er octobre dernier, le pape François prendre part à un vaste repas organisé dans une église de Bologne pour mieux faire valoir le lien entre ces agapes (au sens étymologique du terme) conviviales et la célébration eucharistique ou, pour reprendre le commentaire de Mgr Zuppi (le nouvel archevêque fraichement nommé par ses soins) « pour aider à mieux comprendre l’Eucharistie, à la sentir encore plus humaine ».

Lu

Lu