liturgie - Page 117

-

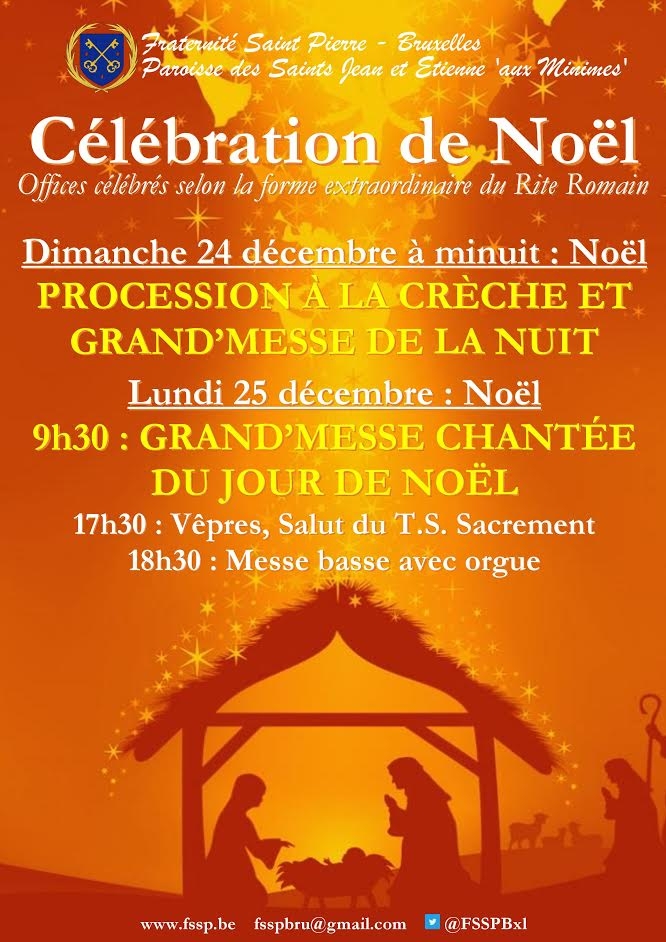

Bruxelles : célébrer Noël aux Minimes

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Belgique, Eglise, Foi, liturgie 0 commentaire -

Bénin : Mgr N’Koué, archevêque de Parakou, explique comment bien célébrer la messe

Plaquette à télécharger donnant des directives très pratiques pour bien célébrer la liturgie dans l’archidiocèse de Parakou, rédigée par Monseigneur Pascal N'Koué et publiée en avril 2017. Quelques extraits :

« n°1 La liturgie vient de Dieu "Trop souvent, la liturgie est devenue fabrication exclusive des

hommes. On se met en équipe, on compose, on choisit arbitrairement les lectures, on modifie les paroles de la messe… La religion semble réduite à une expression cultuelle et même culturelle pour animer et faire plaisir aux assistants. C'est oublier que la religion chrétienne est d'abord Révélation ! Dieu a l'initiative. Il nous a aimés le premier (cf. 1Jn 4, 19). C'est lui qui nous convoque, c'est lui le grand ordonnateur de la liturgie. Elle ne peut être enfermée dans un cadre culturel ou dans les actes culturels ; c'est plutôt elle qui bouleverse l'ordre purement humain à cause du mystère qui vient de Dieu, même si comme la Révélation, elle utilise notre humanité et sa culture.

hommes. On se met en équipe, on compose, on choisit arbitrairement les lectures, on modifie les paroles de la messe… La religion semble réduite à une expression cultuelle et même culturelle pour animer et faire plaisir aux assistants. C'est oublier que la religion chrétienne est d'abord Révélation ! Dieu a l'initiative. Il nous a aimés le premier (cf. 1Jn 4, 19). C'est lui qui nous convoque, c'est lui le grand ordonnateur de la liturgie. Elle ne peut être enfermée dans un cadre culturel ou dans les actes culturels ; c'est plutôt elle qui bouleverse l'ordre purement humain à cause du mystère qui vient de Dieu, même si comme la Révélation, elle utilise notre humanité et sa culture.n°2. La célébration orientée "Il est légitime et même normal qu’à partir de l’offertoire, le prêtre soit tourné vers l’Orient, face au Christ, Soleil levant, Soleil de justice sans déclin, Soleil salutaire, qui reviendra de l’Orient (cf. Ac 3, 11 ; Za 14, 4). Ne banalisons pas ce symbole qui fait appel à la participation du cosmos : "Acclamez le Seigneur, terre entière"… (Ps 97,7). Le Saint Sacrifice prend en compte tout l’univers. "L’orientation vers le Seigneur s’avère non seulement plus conforme à la tradition la plus établie mais riche de significations mystagogiques très profondes"[1]. [1] Joseph RATZINGER, La célébration de la foi, p.137. (...)

n°5. Les petits autels secondaires "Le Concile Vatican II n’a pas demandé de supprimer les petits autels dans les églises mais de les diminuer. Par ailleurs, l’Eglise recommande au prêtre de célébrer la messe chaque jour, même en l’absence de fidèles[1], "sine populo". Or, là où il n’y a qu’un seul autel face à la grande nef, le prêtre qui ne concélèbre pas ne comprend pas pourquoi il faut célébrer individuellement. [1] "Il est nécessaire de rappeler la valeur irremplaçable qu’a pour le prêtre la célébration quotidienne de la messe, même sans le concours des fidèles", Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, 49. "Les autels secondaires seront peu nombreux et, dans les nouvelles églises, on les placera dans des chapelles quelque peu séparées de l’espace principal" PGMR, 267. Les concélébrations se sont généralisées après le Concile Vatican II et cela risque de priver les prêtres de cette intimité exceptionnelle avec le Seigneur.

n°11. La soutane "La soutane (ou robe longue) qui descend jusqu’aux talons (talare) est toujours le vêtement normatif du clergé séculier, au Bénin, qu’elle soit noire, kaki ou blanche. Aux prêtres, je dis : portez sans honte votre soutane ou tout au moins votre col romain, quand vous sortez de votre lieu d’habitation, et quand vous êtes en service quelque part. Ne vous contentez pas de porter une croix. Serait-ce pour le folklore que vous avez fait le rite de la prise de soutane ? N’ayez pas honte de votre identité. L’habit fait aussi le moine. C’est une pastorale muette.

-

Les dix fruits du Motu proprio "Summorum Pontificum"

Du site "Paix Liturgique" :

10 FRUITS DU MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM

Prieur du monastère de Silverstream, fondé en 2012 dans le Comté de Meath, en Irlande, le RP Mark Kirby tient un blog d'approfondissement spirituel sur lequel il a publié, à l'occasion des 10 ans de Summorum Pontificum, un bel article consacré aux fruits du motu proprio de Benoît XVI. Nous sommes heureux de vous proposer notre traduction de cet article, suivi des réflexions qu'il nous inspire.

Les moines de Silverstream entourant le Père abbé de Flavigny venu leur rendre visite (2015).

I – L'ARTICLE DU RP MARK KIRBY

Summorum Pontificum est le plus grand don du pape Benoît XVI à l'Église. C'est un cadeau que certains ont reçu avec une joie immense et dont ils ont immédiatement commencé à tirer profit. D'autres, enracinés dans de vieux préjugés idéologiques, ont considéré ce cadeau avec suspicion et méfiance. D'autres encore, dix ans plus tard, ignorent encore tout de ce don.

Pour moi, Summorum Pontificum a ouvert une porte sur l'immensité et la lumière d'une tradition liturgique plus profonde, plus élevée et plus vaste que tout ce que les livres liturgiques réformés, utilisés depuis près d'un demi-siècle, offraient. Je dis cela comme un homme qui, pendant plus de trois décennies, s'est dévoué aux rites réformés et a participé de tout son cœur à la réforme de la réforme, tant au niveau académique que pastoral. Toutefois, bien avant le 7 juillet 2007, j'en étais arrivé au constat que même les efforts les plus nobles déployés dans la réforme de la réforme n'avaient que peu de succès. Au moment où, fatigué et épuisé, je m'étais résigné à devoir passer le reste de ma vie dans une sorte d'impasse liturgique postconciliaire, une porte s'est ouverte devant moi. Cette porte était Summorum Pontificum. J'en ai franchi le seuil et me suis mis à avancer tout droit sans jamais me retourner. J'ai découvert à mon niveau la puissante vérité des mots adressés par Benoît XVI aux évêques de l'Église :

« Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l'improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l'Église, et de leur donner leur juste place. » (Lettre aux évêques, 7 juillet 2007)

En passant en revue les dix dernières années, je peux identifier au moins dix fruits de Summorum Pontificum. D'autres, en dressant le bilan de ces dix ans pourraient en indiquer d'autres. Ceux que je vois depuis mon propre jardin – qui demeure un hortus conclusus, compte tenu de son contexte monastique –, sont les suivants :

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire -

Le compositeur Arvo Pärt prix Ratzinger 2017

Créateur d'une musique épurée, d'inspiration profondément religieuse — Arvo Pärt (photo: ici à la

droite de Benoît XVI le 18 novembre dernier, au monastère "Mater Ecclesiae" avec les deux autres lauréats du prix Ratzinger 2017) est de confession chrétienne orthodoxe, et les chants orthodoxes ainsi que les chants grégoriens ont influencé son style sur la modulation lente des sons.

droite de Benoît XVI le 18 novembre dernier, au monastère "Mater Ecclesiae" avec les deux autres lauréats du prix Ratzinger 2017) est de confession chrétienne orthodoxe, et les chants orthodoxes ainsi que les chants grégoriens ont influencé son style sur la modulation lente des sons. Son emblématique « Da pacem Domine » dont nous proposons l’écoute ci-dessous est une œuvre composée d'un mouvement unique dont l'exécution dure environ cinq minutes. Originellement composée pour quatre voix, il existe différentes partitions de cette œuvre pour d'autres combinaisons de voix et d'instruments.

La composition à quatre voix de "Da Pacem Domine" repose sur quatre techniques médiévales: le cantus firmus (chant donné) issu d'un chant grégorien et chanté à la voix d'alto ;l'organum, technique d'accompagnement en intervalles de quartes et de quintes, chanté à la basse ;le hocquet, retard des voix de soprano et de ténor par rapport au cantus firmus, technique notamment utilisé par Guillaume de Machault et l'école de Notre-Dame au XIIIe siècle ;le faux bourdon.

Le chœur universitaire de Liège a retenu ce motet pour le programme de son prochain concert annuel et l’Ensemble vocal « Praeludium » parmi les chants de la messe de l’Epiphanie qui sera célébrée le samedi 6 janvier prochain à l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132, 17h00).

Lu sur le blog d’Yves Daoudal :

« Le prix Ratzinger 2017 a été attribué à Theodor Dieter, Karl-Heinz Menke, et Arvo Pärt.

Le premier est un théologien luthérien très impliqué dans le dialogue œcuménique. Le deuxième est un théologien catholique, grand connaisseur de la pensée de Joseph Ratzinger et membre de la Commission théologique internationale. Le troisième est le compositeur vivant le plus joué dans le monde alors que sa musique est quasiment uniquement religieuse.

Le cardinal Ruini, premier président du comité scientifique de la Fondation Ratzinger, avait dit que ce prix serait le « Prix Nobel de la théologie ».

On fait remarquer qu’avec Arvo Pärt, pour la première fois le prix est attribué à quelqu’un qui n’est pas un théologien. En fait c’est une erreur de perspective, ou une myopie intellectuelle. Car Arvo Pärt est bien évidemment un théologien, l’un des plus importants théologiens de notre temps. Qui s’exprime par la musique, et non par les mots. Quoiqu’il utilise aussi des mots. Ceux de la liturgie. Et il est très remarquable que ce très pieux orthodoxe, qui ne se déplace jamais sans son impressionnant confesseur (sorte de moine sorti d’une Russie mythique), a composé la grande majorité de ses œuvres sur des textes de la liturgie catholique latine…

La photo montre Arvo Pärt avec Benoît XVI en 2011, lors du 60e anniversaire de sacerdoce du pape. A cette occasion avait été interprétée la version révisée du Vater unser (Notre Père en allemand) d’Arvo Pärt dédiée à Benoît XVI. Quelques mois plus tard Benoît XVI le nommait membre du Conseil pontifical de la culture.

La photo montre Arvo Pärt avec Benoît XVI en 2011, lors du 60e anniversaire de sacerdoce du pape. A cette occasion avait été interprétée la version révisée du Vater unser (Notre Père en allemand) d’Arvo Pärt dédiée à Benoît XVI. Quelques mois plus tard Benoît XVI le nommait membre du Conseil pontifical de la culture.Le prix Ratzinger attribué à Arvo Pärt est aussi un hommage de la Fondation Ratzinger à l’amour du pape émérite pour la musique. En 2010, l’interprétation de Cecilia vergine romana d’Arvo Pärt lui avait inspiré un beau commentaire sur le… silence (ce qui en effet convient à cette musique).

Ref. Arvo Pärt prix Ratzinger 2017

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Au rythme de l'année liturgique, Culture, Eglise, Foi, liturgie, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -

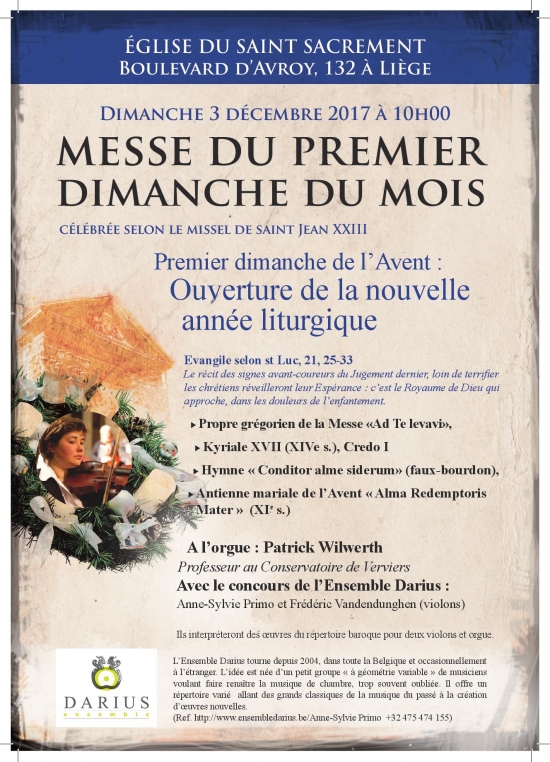

A l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132 à Liège), dimanche 3 décembre 2017 à 10h00 : messe du premier dimanche de l’Avent

Ce prochain dimanche, 3 décembre 2017, commence le temps de l’Avent qui prépare la belle fête de Noël. A la messe dominicale de 10h00 célébrée en l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132, à Liège), les violons de l’Ensemble Darius et l’organiste Patrick Wilwerth rehausseront l’ouverture de la nouvelle année liturgique par des pièces du répertoire baroque. Elles alterneront avec les chants grégoriens de la messe « Ad te levavi », l’hymne « Conditor alme siderum » (en usage depuis le VIIe s. mais qui sera interprétée dans la version à trois voix égales du compositeur Clemens non papa, XVIe s.) et l’antienne mariale « Alma Redemptoris Mater » (dont les origines remontent à l’An Mil).

Introït de la Messe

Hymne de l'Avent

Ensemble Darius

JPSC

-

La messe de Paul VI ou l'hémorragie du sacré

Du site "Paix liturgique" :

LA MESSE DE PAUL VI : UNE HÉMORRAGIE DU SACRÉ

Après notre analyse du missel nouveau sous son aspect cérémonial (lire ici), nous allons consacrer la présente lettre et une lettre suivante au contenu même de ce missel promulgué le 3 avril 1969 et à ses déficiences du point de vue doctrinal et spirituel. Des déficiences qui ont conduit, depuis 50 ans, à une véritable hémorragie du sacré.

Communion à Manille en janvier 2015 lors d'une visite du Pape François : perte du sens du sacré, perte du sens eucharistique, le triste fruit d'une réforme liturgique qui prétendait rendre plus "compréhensible" les saints mystères.

I – Un arrière-fond œcuménique, mais en direction du seul protestantisme

L'œcuménisme, qui fut le mot-clé de Vatican II, n'a visé, en matière de liturgie, que le protestantisme. LeConsilium pour l'application de la réforme liturgique, dont Mgr Annibale Bugnini était le Secrétaire, a écarté immédiatement la velléité qu'il avait exprimée d'inviter des observateurs orthodoxes. En revanche, dès la session d'octobre 1966, cinq observateurs protestants assistèrent à ses assemblées : deux désignés par la Communion anglicane ; un par le Conseil œcuménique des Églises ; un par la Fédération luthérienne mondiale ; et un par la Communauté de Taizé (Max Thurian), qui assistèrent à toutes les réunions. Placer la révision totale de la liturgie romaine sous l'observation de représentants des communautés les plus critiques vis-à-vis du culte « papiste », était une révolution.

Ils furent officiellement consultés en diverses occasions. Par exemple, ce qui dans l'instruction Eucharisticum mysterium, du 25 mai 1967, concerne l'eucharistie dans une perspective œcuménique, fut rédigé « en tenant compte des remarques de frères non catholiques » (Jean-Marie Roger Tillard, La Maison-Dieu, 3ème trimestre 1967, p. 55). Plus généralement, leur influence, par souci d'« aller dans leur sens », s'est manifestée comme dans la rédaction des nouvelles collectes du sanctoral, pour lesquelles on a veillé « à supprimer autant que possible toute allusion à l'intercession des saints » (Pierre Jounel, La Maison-Dieu, 1er trimestre 1971, p. 182).

Mais le principal point de collaboration œcuménique fut la composition d'un nouveau lectionnaire dominical. Les observateurs protestants expliquèrent, par exemple, qu'ils étaient choqués que la liturgie traditionnelle utilisât des passages des Livres de la Sagesse pour les fêtes mariales (Pierre Jounel, "Le Culte de la Vierge Marie dans l'année liturgique", Paroisse et Liturgie 87, pp. 13-14), et on leur donna satisfaction. La question était : fallait-il enrichir le lectionnaire traditionnel ou en créer un complètement nouveau ? Un enrichissement dans la ligne de la tradition, par des systèmes de lectures complémentaires anciennement en usage dans certains lieux fut envisagé, mais le P. Cipriano Vagaggini parvint à convaincre ses confrères qu'une refonte totale était nécessaire.

-

La nouvelle traduction du Notre Père est-elle satisfaisante ?

De l'abbé Guillaume de Tanoüarn, sur Metablog :

Nouvelle traduction du Notre Père

Les années passent, la Réforme liturgique a presque 50 ans, mais le malaise persiste à son sujet. Le moins que l’on puisse dire est que son instauration obligatoire n’a pas permis à l’Eglise romaine d’échapper à la plus grave crise de son histoire. Faut-il revenir sur cette réforme ? Dès 1970, un an après son instauration, le pape Paul VI, cédant à la pression des traditionalistes, avait modifié l’Institutio generalis, qui, dans l’article 7 de sa première version, expliquait que la présence eucharistique était celle à laquelle le Christ faisait allusion lorsqu’il déclarait : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d’eux ». On avait également ajouté la mention du « sacrifice eucharistique » qui ne se trouvait pas dans la première version. En 2002 Jean-Paul II proposa une nouvelle présentation générale du Missel romain, dans laquelle on insistait sur l’exactitude dans l’observation des règles liturgiques et sur le sens du sacré.

Pour ceux qui ne veulent toujours pas revenir sur cette réforme mais qui reconnaissent que dans l’esprit quelque chose n’allait pas, au moment où elle a été instaurée, reste la question des traductions du latin dans les langues vernaculaires, et pour nous en l’occurrence, reste les problèmes que pose la traduction française. Mgr Aubertin, évêque de Tours, avait promis que la nouvelle traduction serait prête pour le premier dimanche de Carême de l’année… 2017. Pour l’instant, on ne nous parle plus de cette entreprise titanesque. Mais on nous promet (c’est un vote de la Conférence épiscopale dans son assemblée de printemps qui nous le garantit) une nouvelle traduction du Notre Père pour le 3 décembre 2017. Au premier dimanche de l’Avent, on ne dira plus « Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».

Vous me traiterez peut-être de traditionaliste grincheux, mais, tout comme Mgr Aubertin d’ailleurs, qui s’est exprimé sur la question, je ne crois pas à l’exactitude de cette nouvelle traduction. Cette fois il s’agit de métaphysique. Ce qui est en cause, encore et toujours, c’est le problème du mal. « Dieu est fidèle, dit saint Paul, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces » (Rom. 8). Dieu permet que nous soyons tentés. La tentation est le révélateur de l’amour. La tentation est la matrice de nos libertés réelles. Simplement Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. C’est ainsi que nous prions Dieu, non pas pour que nous n’entrions pas en tentation : nous ne sommes pas dans le monde des bisounours métaphysiques. Le salut est une lutte ! Il faut engager cette lutte sous peine de ne jamais savoir à quoi elle nous mène, sous peine de ne pas connaître ce salut « qui transformera nos corps de misère en corps de gloire ».

Dieu permet que nous soyons tentés, mais « Dieu ne tente personne » dit l’apôtre saint Jacques (Jacques 1, 14), parce qu’il n’y a pas en Lui une once de mal. Chacun est tenté ou « amorcé » (c’est le mot de saint Jacques) par sa propre convoitise. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que Dieu permet la tentation, même s’il n’en est pas la cause. Autant donc la formule « Ne nous soumets pas à la tentation » est fausse, parce qu’elle laisse penser que Dieu nous obligerait à subir la tentation. Nous devons lui opposer le mot de saint Jacques : Dieu ne tente personne. Autant il est métaphysiquement impossible de ne pas admettre que Dieu, ayant créé le monde esclave de la vanité (Rom. 8, 21), n’ait métaphysiquement pris le risque que sa créature soit exposée à la tentation.

Nous prions Dieu (c’est la version latine) pour qu’il ne nous laisse pas pénétrer (inducere) dans la tentation, pour qu’il ne nous abandonne pas alors que nous consommons la tentation, pour qu’il ne nous laisse pas succomber à la tentation. Cette dernière version (qui est aussi la plus ancienne en français) est une traduction légèrement périphrastique : pénétrer dans la tentation signifie en bon français y succomber, mais, c’est vrai, l’idée de « succomber » n’est pas indiquée explicitement dans le verbe « entrer dans » ou « pénétrer » qui est utilisé tant en latin que dans l’original grec. Succomber ? Le mot serait-il trop théâtral ? Pas sûr, vu ce qui est en jeu : le péché ou la grâce, la mort ou la vie. "Ne nous laisse pas succomber à la tentation", cela demeure, en tout cas, la traduction la plus exacte. Personnellement en tout cas, je déteste cette idée que l’on puisse demander à Dieu qu’il ne nous fasse même pas entrer… oui qu’il revoie tout son dispositif, pour ne pas nous faire « entrer » en tentation. Comme si nous étions parfaits, avant même d’avoir essayé de l’être.

Mais il n'y a pas que la métaphysique du mal, il y a la religion, notre relation, notre rapport avec Dieu. J’ai une dernière objection contre la nouvelle traduction du Notre Père (déjà actée d’ailleurs dans la nouvelle Bible liturgique de 2013). Qui de nous est au-dessus de la tentation ? Qui de nous peut se targuer de n’être jamais entré en tentation ? Même le Christ a été tenté au Désert ! C’est le genre de prière, prise à la lettre, que Dieu n’exaucera jamais. Comment lui demander quelque chose qui va contre l’économie de sa Création ? Et pourquoi s’étonner si nous ne sommes pas exaucés ? Quand on multiplie ce genre de demandes absurdes par le nombre de fidèles et par le nombre de fois qu’ils vont réciter cette prière, cela donne légèrement le vertige…. Il y aurait eu « entrer dans la tentation », cela pourrait signifier : "Ne nous laisse pas moisir dans la tentation". on aurait pu se dire que la prière est simplement ambigüe : cela arrive souvent. Mais « entrer en tentation » ne laisse aucune chance à l’équivoque et nous fait retomber du mauvais côté, dans une métaphysique « sans mal », une métaphysique qui n’existe pas. Il me semble qu’il fallait le dire.

Cet article est paru dans le n°938 du magazine Monde et vie, voici presque un an. Il redevient d'une actualité brûlante...

-

La révolution bergoglienne : à petites doses mais irréversible...

Une note de Sandro Magister parue dans « L’Espresso » n. 46 de 2017, à la page d’opinion intitulée "Settimo Cielo", traduite sur le site diakonos.be :

La révolution de Bergoglio. A petites doses mais irréversible

L’étoile du Pape François brille aujourd’hui plus fort que jamais sur la scène internationale depuis qu’il joue le rôle de pacificateur nucléaire entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Mais au sein de l’Eglise aussi il se trouve aux prises avec une guerre mondiale par étapes, une drôle de guerre qu’il a lui-même contribué à déchaîner, archi-convaincu qu’il pourra la mener à bien.

Si Jorge Mario Bergoglio est indiscutablement un innovateur, il l’est bien davantage en matière de méthode qu’en matière de résultats.

Il a toujours introduit les nouveautés à petites doses, en catimini, parfois dans une note de bas de page allusive, comme dans le cas de la désormais célèbre note 351 de l’exhortation post-synodale Amoris laetitia, quitte à déclarer ensuite avec candeur, quand on l’interpelle sur le sujet au cours de l’une de ses tout aussi célèbres conférences de presse aériennes, ne même plus se souvenir de cette note.

Et pourtant, ces quelques lignes sibyllines ont suffi à enflammer au sein de l’Eglise un conflit sans précédent dans lequel s’affrontent des conférences épiscopales entières, en Allemagne en faveur des nouveautés, en Pologne contre, et ainsi de suite dans le monde entier, diocèse contre diocèse, paroisse contre paroisse. Ce qui se joue, ce n’est pas tant le oui ou le non à la communion des divorcés remariés mais bien la fin de l’indissolubilité du mariage et l’admission du divorce au sein de l’Eglise catholique également, comme c’est déjà le cas chez les protestants et chez les orthodoxes.

Certains s’inquiètent de cette confusion qui envahit l’Eglise. Mais François ne fait rien pour remettre de l’ordre chez lui. Il fonce tête baissée. Sans se préoccuper le moins du monde des cardinaux qui lui soumettent leurs « dubia » et ceux de tant d’autres sur des questions clés de la doctrine qu’ils voient menacée et qui lui demandent de faire la clarté. Il laisse courir les interprétations les plus disparates, aussi bien conservatrices qu’ultra-progressistes sans jamais condamner explicitement personne.

L’important pour lui c’est de « jeter la graine pour que la force se déchaîne », et de « mélanger le levain pour que la force fasse grandir », selon les termes qu’il a lui-même utilisés dans une homélie à Sainte-Marthe il y a quelques jours. Et « si je me salis les mains, Dieu soit loué ! Malheur à ceux qui prêchent avec l’illusion de ne pas se salir les mains. Ceux-là sont des gardiens de musée ».

Pascal, le philosophe et l’homme de foi que François déclare vouloir béatifier, avait eu des paroles incendiaire pour les jésuites de son époque qui jetaient en pâture leurs thèses les plus audacieuses pour faire en sorte qu’elles prennent peu à peu racine et qu’elles deviennent la pensée commune.

C’est exactement ce que fait aujourd’hui le premier pape jésuite de l’histoire : il met en route des « processus » dans lesquels il sème les nouveautés qu’il souhaite à terme voir triompher, dans les domaines les plus divers, comme par exemple concernant le jugement sur le protestantisme.

Quand il était en Argentine, Jorge Mario Bergoglio proférait des invectives terribles contre Luther et Calvin. Mais depuis qu’il est pape, il fait tout le contraire et n’a plus pour Luther que des éloges. Au cours d’une visite à l’église luthérienne de Rome, quand on lui a demandé si catholiques et protestants pouvaient communier ensemble malgré que les premiers croient que le pain et le vin deviennent « réellement » corps et sang du Christ au contraire des seconds, il a répondu oui, et puis non, et puis je ne sais pas, et puis faites comme vous le sentez, s’embrouillant dans des propos contradictoires mais donnant en pratique le feu vert.

La véritable nouveauté du pontificat de François, c’est la liquidité de son magistère. Ce qu’il ne tolère pas c’est que quelqu’un ose le fixer dans des idées claires et distinctes en le dépouillant de ce qu’il contient d’innovant.

Quand le cardinal Gerhard L. Müller, en tant que Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, s’obstinait à dire qu’il il n’y avait rien de nouveau dans Amoris laetitia par rapport à la tradition, il l’a brutalement limogé.

Quant au cardinal Robert Sarah, le Préfet de la Congrégation pour le culte divin, qui voudrait se réserver le contrôle total des traductions du missel latin dans les différentes langues, il l’a humilié publiquement, l’obligeant à dire à tous les évêques que le pape laisse au contraire la liberté à chaque Eglise nationale de traduire comme ils l’entendent, embryon d’une future Eglise catholique non plus monolithique mais fédérale, l’un des autres objectifs visés par le redoutable calculateur qu’est le Pape Bergoglio.

-

Traductions liturgiques : le cardinal Muller ne partage pas le point de vue du pape

Du Catholic Herald :

Cardinal Müller: bishops’ conferences cannot have the final word on translations

The cardinal said bishops often use translators who 'water down' liturgical texts

Cardinal Gerhard Müller has said the Vatican must have the ultimate authority over translations of liturgical texts, or else the unity of the Church could be “destroyed”.

In an interview with Passauer Neue Presse, the former prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith expressed reservations about Pope Francis’s motu proprio Magnum Principium, which gives greater powers to bishops’ conferences over translations.

“The ultimate authority in the case of doubt cannot lie with the Episcopal Conferences, which would destroy the unity of the Catholic Church in faith, confession and prayer,” the cardinal said.

He explained that he has “often experienced that the translators used by the bishops have watered down the biblical and liturgical texts on the pretext of better comprehension”.

Since the introduction of Mass in the vernacular after the Second Vatican Council, bishops and theologians have argued over how faithful to the original Latin the new translations should be.

One ongoing controversy is over how to translate “pro multis” in the words of Consecration. The phrase literally translates as “for many” but some translators reinterpreted the words as “for all”.

Last week, however, Pope Francis appeared to come down on the side of the more traditional translation, saying: “The ‘many’ who will rise for eternal life are to be understood as the ‘many’ for whom the blood of Christ was shed.”

Francis added that “for many” better expresses the idea that people have a choice to make in this life – whether to be for God or against Him.

Cardinal Müller’s words come just days after he weighed into the row on Communion for divorced and remarried Catholics, clarifying comments he made in a foreword to a book on the subject.

“The purpose of my intervention was only to state that the one way to interpret Amoris Laetitia is in continuity with the Word of God in the Bible, the previous Magisterium, and with the Tradition of the great Councils of Florence, Trent and Vatican II,” he said.

-

Un site web pour la Fraternité Saint-Pierre à Herstal (Liège)

La Fraternité Saint-Pierre dessert depuis une dizaine d’année la communauté de la Chapelle Saint-Oremus à Herstal, à la sortie de Liège. Cette communauté composée pendant longtemps essentiellement de fidèles d’origine italienne a été sous la houlette d’un pasteur zélé, l’abbé Jean Longo (1911-2006), pendant près de 50 ans. La Fraternité Saint-Pierre a envoyé un prêtre de Namur pendant quelques années pour assurer la messe dominicale… désormais deux prêtres résident à Herstal et assurent la vie pastorale de la Chapelle Saint-Oremus (en semaine) et de l’église Notre-Dame de la Licourt (le dimanche).

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, liturgie, Médias, Spiritualité 0 commentaire -

Un hommage vibrant du cardinal Sarah au grégorien et à la liturgie

Hommage vibrant du cardinal Sarah au grégorien et à la liturgie

Rédigé par Cardinal Robert Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. le dans Religion

Card. Robert Sarah

Pour le Jubilé d'or à Praglia (Italie) fêtant les 50 ans de fondation de l'Association Saint-Benoit Patron de l'Europe, le Cardinal Robert Sarah a rappelé le lien étroit entre les racines chrétiennes de l'Europe et la liturgie. Dans son propos, le cardinal a rappelé la place importante du latin et du grégorien, chez les bénédictins, mais aussi chez tous les catholiques. Il voit en effet dans ces deux composants la matrice de la liturgie. Pour le cardianl Sarah, le grégorien en tant que chant liturgique par excellence, est le plus à même de faire le lien entre le monde visible et invisible et ainsi de nous permettre de rentrer dans l'extase chrétienne, seule vraie extase, possible uniquement, dit-il, en présence de la croix.

Message à l’Association Saint-Benoît Patron de l’Europe à l’occasion de son Jubilé d’or (50 ans de fondation)

Je suis heureux de saluer toutes les personnes, originaires de divers pays européens, qui participent au Congrès de l’Association Saint Benoît Patron de l’Europe, dans cette magnifique abbaye bénédictine de Praglia, à l’occasion de son Jubilé d’or. En effet, c’est en 1967, il y a tout juste cinquante ans, que votre Association a été fondée à la suite de la proclamation, par le Bienheureux Pape Paul VI, de saint Benoît de Nursie, le « Père » du monachisme en Occident, Saint Patron de l’Europe, le 24 octobre 1964 (1). Les fondateurs de votre Association s’étaient sentis particulièrement concernés par l’appel lancé par le Souverain Pontife depuis l’abbaye du Mont Cassin, symbole du déchirement, puis de la réconciliation des nations qui constituent l’Europe: « Notre vieille société », avait dit Paul VI, « a tellement besoin de puiser dans ses racines chrétiennes une vigueur et une splendeur nouvelles, dont elle est redevable en si grande partie à saint Benoît qui les a alimentées de son esprit » (2), L’objectif principal de l’Association Saint-Benoît Patron de l ‘Europe consiste donc à promouvoir et à diffuser la culture chrétienne dans une Europe spirituellement unie par la foi en Jésus Christ, Rédempteur de l’humanité. Il n’est donc pas étonnant que, dès les premières heures de la vie de votre Association, le Très Révérend Père Abbé de Notre-Dame de Fontgombault, Dom Jean Roy, vous ait assuré de son soutien spirituel et de sa protection paternelle, une résolution courageuse et une attitude bienveillante, qui ne se sont jamais démenties par la suite sous ses successeurs: le Père Abbé émérite Dom Antoine Forgeot, qui honora de sa présence toutes vos rencontres importantes, et maintenant le Père Abbé Don Jean Pateau, que je salue très cordialement, de même que le Père Abbé de Notre-Dame de Triors, Dom Hervé Courau, qui vous a lu le message de Dom Forgeot.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 1 commentaire -

Quand les soeurs dominicaines de Nashville interprètent le Salve Regina

De JP Mauro sur Aleteia.org :

La magnifique version du « Salve Regina » des sœurs dominicaines de Nashville

Les Nashville Dominicans sont un groupe de religieuses de la congrégation des dominicaines de Sainte-Cecile de Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis. Au départ, il s’agissait d’une simple chorale de couvent jusqu’à ce qu’elles enregistrent des chansons dans un studio. Les Nashville Dominicans ont, jusqu’à présent, enregistré deux albums. Vous pouvez écouter gratuitement l’intégralité des chansons sur leur site internet.

Le titre « Salve Regina » est extrait de leur deuxième album, 800 Years of Gospel Mercy, est sorti en 2016 à l’occasion de l’année de la Miséricorde, jubilé voulu par le pape François. L’année 2016 était une année importante car on fêtait également le 800e anniversaire de l’Ordre des dominicains.

La congrégation de Sainte-Cécile est une grande communauté qui compte 350 religieuses en 2017. Les sœurs, non seulement enregistrent de la musique sacrée, mais écrivent également des livres, fabriquent des objets dévotionnels et travaillent avec des enfants. En 2015, une des religieuses, sœur John Catherine a accordé une interview à un présentateur chrétien, non catholique, qui souhaitait faire comprendre à ses auditeurs ce qu’était une vie consacrée à Dieu. Vous retrouvez cette conversation (en angalis) dans la vidéo ci-dessous.

Titre: Salve Regina | Artiste: Nashville Dominicans

Nashville Dominicans

Courte biographie

Ville natale : Nashville, Tennessee, États-Unis

Dernier album : 800 Years of Gospel Mercy (2016)

Anecdote : Les Nashville Dominicans sont une communauté de religieuses catholiques situées à Nashville, dans les Tennessee, aux États-Unis. Ces sœurs, non seulement enregistrent de la musique sacrée, mais elles écrivent également des livres, fabriquent des objets dévotionnels et travaillent avec des enfants. Depuis 2017, leur congrégation compte trois-cent-cinq religieuses.

Site internet : nashvilledominican.org

Facebook : dominicansistersofsaintcecilia

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Eglise, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire