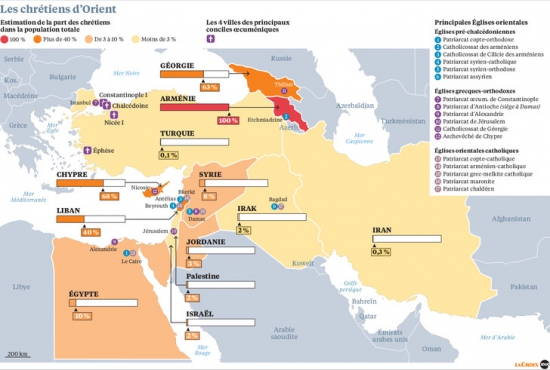

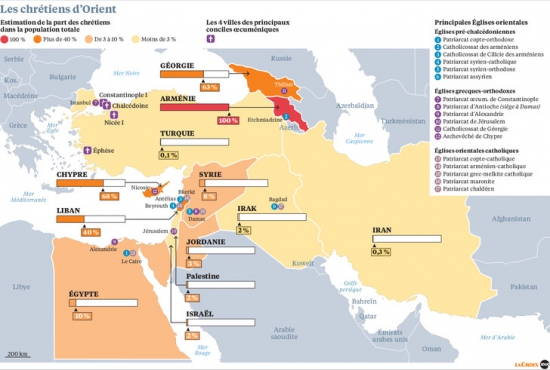

Est-ce un modèle pour l’Eglise latine où le rite romain s’est largement émietté depuis la réforme de Paul VI (1969) ? Comparaison n’est pas raison. Les diverses traditions orientales puisent leur stabilité dans l’attachement à des racines historiques profondes alors que la mentalité liturgique de l’Eglise latine postconciliaire est influencée par le libéralisme des cultes protestants. Dans « La Croix », Nicolas Senèze dresse un panorama des principaux rites orientaux . JPSC.

« Parmi les Églises d’Orient, on peut distinguer cinq différents rites qui concernent les chrétiens orthodoxes et catholiques.

Comme l’explique le code des canons des Églises orientales, « le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s’exprime par la manière propre à chaque Église » (canon 28).

Rite alexandrin

La principale Église orientale de rite alexandrin est l’Église copte-orthodoxe (10 millions de fidèles), dont le siège est à Alexandrie. En sont issues l’Église éthiopienne-orthodoxe (née en 1959) et l’Église érythréenne-orthodoxe (1993). Une Église copte-catholique a vu le jour en 1741 (250 000 fidèles), une Église éthiopienne-catholique en 1622 (1 million de fidèles) et, en 2015, une Église érythréenne-catholique.

Rite arménien

Séparée en 451, l’Église arménienne apostolique (dite aussi grégorienne) compte actuellement 6 millions de fidèles. Elle est dirigée par deux catholicos, l’un d’Etchmiadzin (Arménie), l’autre de Cilicie siégeant à Antélias (Liban). Une Église arménienne-catholique (600 000 fidèles) a vu le jour en 1742, dont le patriarche siège à Beyrouth (Liban).

à lire aussi

Églises d’Orient, trois clés pour comprendre leur histoire

Rite byzantin

Le rite byzantin est commun à une quinzaine d’Églises orthodoxes qui toutes reconnaissent une primauté d’honneur au patriarche œcuménique deConstantinople. Parmi elles, trois ont leur patriarcat dans le monde arabe (Alexandrie, Antioche, Jérusalem). Il y a aujourd’hui entre 125 et 180 millions d’orthodoxes dans le monde.

Il existe plusieurs Églises catholiques de rite byzantin, dites « uniates », dont les plus importantes sont l’Église grecque-catholique d’Ukraine (7 millions de fidèles, siège à Kiev), l’Église grecque-catholique de Roumanie (1,7 million de fidèles, siège à Blaj) et l’Église melkite (1,3 million de fidèles, siège à Damas).

Rite syrien-occidental (antiochien)

La principale Église de rite syrien-occidental est l’Église syrienne-orthodoxe (dite jacobite) qui compte 250 000 fidèles et dont le siège est à Damas.

En 1665, des fidèles de l’Église malabare-catholique, refusant la latinisation forcée de leur Église, sont entrés dans la communion de l’Église syrienne pour former l’Église malankare-orthodoxe (1,7 million de fidèles). Une partie de ses fidèles est revenue à Rome en 1930 pour former l’Église malankare-catholique (270 000 fidèles).

Il existe également une Église syrienne-catholique, forte de 100 000 fidèles, unie à Rome en 1797 (siège à Damas). L’Église maronite (4 millions de fidèles), qui n’a jamais été formellement coupée de Rome, relève, elle aussi, du rite antiochien.

Rite syrien-oriental (chaldéen)

Séparée aujourd’hui en deux juridictions (Bagdad et Chicago), l’Église assyrienne d’Orient rassemble entre 100 000 et 200 000 fidèles. La plus importante Église de cette famille demeure l’Église chaldéenne, unie à Rome en 1552 (un million de fidèles, notamment en Irak).

La tradition chaldéenne est présente en Inde avec l’Église malabare-catholique (6 millions de fidèles), unie à Rome en 1599, mais dont une partie des fidèles est revenue en 1907 dans la juridiction de l’Église assyrienne.

______________

Lexique

Araméen

Selon la Bible, la Mésopotamie aurait été peuplée par les descendants d’Aram, cinquième fils de Sem, qui donnera son nom au territoire du centre de l’actuelle Syrie. La langue araméenne, qui appartient à la branche sémitique, apparaît au Ier millénaire av. J.-C. et devient, jusqu’au VIIe siècle apr. J.-C., la principale langue du Proche-Orient, avant d’être supplantée par l’arabe.

Diaspora

Mot grec signifiant « dissémination » (de speiro, semer). La diaspora a d’abord désigné la dispersion des juifs autour du bassin méditerranéen puis à travers le monde. Par analogie, il s’applique, surtout depuis le XXe siècle, à tous les groupes ethniques dispersés par l’histoire.

Rite

Comme l’explique le code des canons des Églises orientales, « le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s’exprime par la manière propre à chaque Église » (canon 28).

Syriaque

Dérivé de l’araméen, le syriaque apparaît à Édesse (aujourd’hui Sanliurfa, en Turquie) à la fin du Ier millénaire av. J.-C. et devient la langue des chrétiens qui lui donnent un véritable statut littéraire. Il est aujourd’hui l’héritage de tous les chrétiens syriaques, du Proche-Orient au sud de l’Inde : syriens-orthodoxes et syriens-catholiques, assyriens et chaldéens, maronites, malabars et malankars. Le syriaque est aujourd’hui parlé à travers plusieurs dialectes en Syrie (syriaque occidental), au sud de la Turquie (turoyo) et en Irak et Iran (syriaque oriental ou soureth).

Nicolas Senèze »

Ref. Les cinq principaux rites des Églises orientales

« A la mi-septembre s’est déroulé à Rome le pèlerinage des fidèles liés à la forme extraordinaire du rite romain pour célébrer leur fidélité à l’Eglise – une, sainte, catholique, apostolique et romaine – et pour fêter le dixième anniversaire du motu proprio « Summorum Pontificum » qui autorisait une usage plus large du missel antérieur à Vatican II.

« A la mi-septembre s’est déroulé à Rome le pèlerinage des fidèles liés à la forme extraordinaire du rite romain pour célébrer leur fidélité à l’Eglise – une, sainte, catholique, apostolique et romaine – et pour fêter le dixième anniversaire du motu proprio « Summorum Pontificum » qui autorisait une usage plus large du missel antérieur à Vatican II.