Après avoir mis en ligne une note très critique à l'égard du pape, nous relayons celle-ci, de l'abbé de Tanoüarn qui renvoie le pendule dans une direction très opposée. Saurons-nous faire la part des choses ?

Un pape fabuleux

Non je ne fais pas une crise de gatisme précoce ; je viens seulement de terminer le dernier livre du pape (avec Dominique Wolton) : Politique et société. Près de 400 pages. Un pavé. Bien sûr il y a des redites, mais ce n'est pas gênant, cela contribue au contraire me semble-t-il à montrer qu'il y a une pensée claire du pape et que les "petites phrases" dont il a le secret ne sont pas des piques gratuites mais comme des stalactites tombés de la paroi rocheuse et qui en proviennent. Il y a effectivement - c'est la première fois que cela m'apparaît avec tant de clarté - une pensée du pape, que l'on retrouve sur tous les sujets. Un regret ? Que la théologie soit trop discrètement évoquée pour que l'on puisse vraiment saisir le système théologique du pape, comme on comprend ici son approche politique.

Avec François, l'Eglise a un pape qui est en avance sur son temps, un pape qui a saisi l'aspect particulier que doit prendre une pastorale soucieuse de réussir dans la société matérialisée dans laquelle nous vivons, je dirais : un pape authentiquement personnaliste. Il ne me semble pas exagéré de considérer qu'il fait sienne la distinction que propose Laberthonnière entre les êtres et les choses. Les humains, quels qu'ils soient, sont tous des êtres, à l'image de Dieu. Chaque être vaut infiniment plus que toutes les choses. Preuve ? Chaque être se détermine librement par rapport à Dieu, en ce sens chaque être possède une destinée. "Le christianisme n'est pas une science. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas une ONG. C'est une rencontre (...) Comment élargir les conditions pour l'écoute des autres, c'est la mutation que l'Eglise doit faire". Comment ne pas souscrire à ces formules ? Comment ne pas voir se profiler l'image de Pascal et la réalité trop souvent tue de la grâce efficace dans cette exaltation de la "rencontre" ? L'Eglise de François est augustinienne et en ce sens "janséniste". Elle met la grâce avant la science et se garde de toute idéologisation d'un contenu de pensée chrétien. Elle met la grâce au-dessus de toutes les bienfaisances purement humaines, et c'est pour cela qu'elle n'est pas une ONG, malgré tant d'apparences contraires.

L'Eglise doit muter : ce qu'elle doit perdre en route, ce n'est ni sa liturgie (à Dieu ne plaise), ni ses dogmes (qui sauvent notre esprit de l'ignorance), ni sa morale (à condition, note le pape, que l'on considère la morale non pas comme un monde en soi mais comme une conséquence de la rencontre avec le Seigneur)... Ce qu'elle doit perdre en route, c'est ce qui l'empêche d'écouter les hommes, le cléricalisme et la rigidité, j'emprunte ces deux mots au langage du Saint-Père. J'en ajouterai un troisième ! l'idéologie.

Le pape emploie ce dernier terme très souvent. Il ne faut pas voir dans ce qu'il stigmatise comme idéologique ce que Marx appelait ainsi : la pensée qui se serait d'elle-même mise au service du Grand Capital (ou au service de l'Or, comme dit Maurras dans L'avenir de l'intelligence). Non ! Le mot "idéologie", employé par François, c'est de manière générale toute forme de pensée close sur elle-même et menacée de la fameuse maladie du perroquet que l'on nomme psittacisme : cette maladie, vous savez, qui apparaît quand la répétition dispense de la compréhension.

J'imagine quelque grave théologien me lisant d'aventure, je le vois plissant les yeux avec un air sceptique. L'objectant dirait sans doute sans s'occuper du pape : "ce christianisme là est un christianisme sans doctrine, une pure mystique, c'est-à-dire un état d'âme"...

A quoi je répondrais qu'il ne faut pas confondre "état d'âme" et "état de l'âme" et qu'il reste absolument vrai que le christianisme est un état de l'âme augmentée, sur-naturalisée, divinisée...

Mais je voudrais souligner encore autre chose dans ce beau livre du pape François, qui a le don des petites phrases aux grands effets. Pour lui, la foi n'est pas seulement cet acte de vital, auquel notre objectant reprochait de n'être qu'un état d'âme. C'est une réalité objective, une réalité qui s'objective dans les cultures chrétiennes : "Une foi qui ne devient pas une culture n'est pas une vraie foi. Le voilà le rapport entre foi et culture : l'inculturation de la foi et l'évangélisation de la culture". Dans cet éloge de l'inculturation, on voit se profiler le risque du morcèlement de chrétientés inculturées que leur éloignement géographique contribue à rendre incompatibles les unes avec les autres.. Mais ce risque est un beau risque car la culture chrétienne agrandit toujours l'humanité, comme l'avait bien vu l'anthropologue René Girard. Et les cultures chrétiennes convergent toujours finalement, comme aujourd'hui fonctionnent ensemble les deux poumons, Orient et Occident de la sainte Eglise de Dieu. Moscu, Rome : des cultures différentes qui finissent par se rencontrer, non pas dans une synthèse artificielle, mais dans une sur-thèse différenciée, si l'on reprend le vocabulaire du pape.

Cette culture chrétienne, liturgique, théologique, artistique, les vandales post-conciliaires avaient espéré nous en priver. Nous en jouissons aujourd'hui en sécurité grâce à Benoît XVI. Cette culture chrétienne traditionnelle est la plus riche au monde, la plus diverse, la plus longue et la plus convergente en même temps. Elle est comme un biotope favorable au développement de notre foi, pas seulement une contre-culture, dans notre monde matérialisé, mais un accomplissement humain intégral (pour reprendre un adjectif cher au pape) et qui ne peut nous être ôté.

Deux remarques pour finir : nulle part je n'ai vu le pape prétendre être responsable du développement humain intégral que par ailleurs il appelle de ses voeux. Le Père Stalla Bourdillon en fait un Boniface VIII des temps modernes. Mais sa lecture nous emmène à mille lieu de cela. François se veut seulement serviteur des serviteurs de Dieu. Son impérialisme est celui de la charité.

Deuxième remarque : je traiterai dans un prochain post ce qui concerne les relations entre le pape et les migrants.

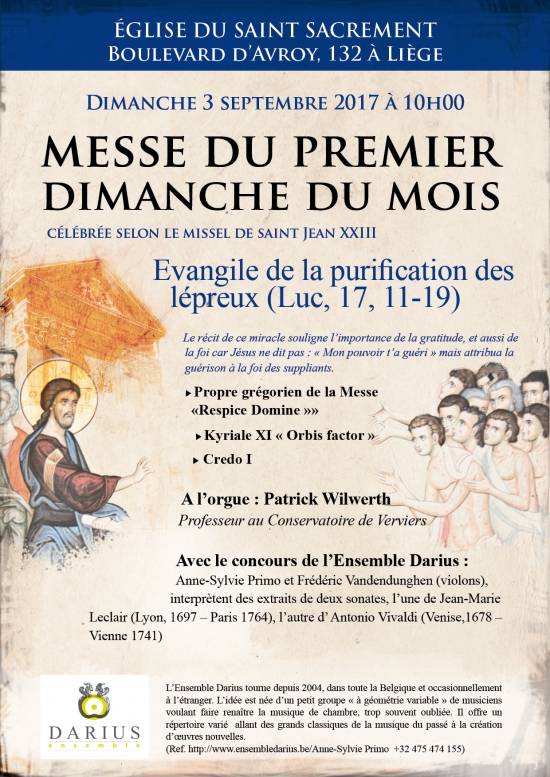

Les mélodies grégoriennes au programme illustreront les plus belles paroles d’espérance du Livre des Psaumes. L’offertoire, l’élévation et la communion seront aussi accompagnés au violon par l’Ensemble instrumental Darius qui jouera des extraits de l’œuvre d’Antonio Vivaldi ainsi que de Jean-Marie Leclair, un compositeur qui a sa place parmi les plus grands musiciens français du XVIIIe siècle : on pourra l’entendre dans une sonate à découvrir ou redécouvrir! A l’orgue : Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers.

Les mélodies grégoriennes au programme illustreront les plus belles paroles d’espérance du Livre des Psaumes. L’offertoire, l’élévation et la communion seront aussi accompagnés au violon par l’Ensemble instrumental Darius qui jouera des extraits de l’œuvre d’Antonio Vivaldi ainsi que de Jean-Marie Leclair, un compositeur qui a sa place parmi les plus grands musiciens français du XVIIIe siècle : on pourra l’entendre dans une sonate à découvrir ou redécouvrir! A l’orgue : Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers.

C’est une joie pour moi de me retrouver avec vous pour célébrer la messe dans la forme extraordinaire du rite romain. Nous avons placé cette messe sous la protection de Marie et de son cœur immaculé. Elle est pour nous une mère, comme Jésus l’a dit à l’apôtre Jean, quand il était sur la croix : Voici ta mère. À partir de cette heure le disciple la prit chez lui. En prenant Marie chez lui, le disciple la protégeait et la faisait vivre. De même aujourd’hui nous voulons protéger et faire vivre la tradition de l’Église à travers la pratique de la forme ancienne de la liturgie. Nous la prenons chez nous, comme Jean a pris Marie chez lui. À ce sujet le pape Benoit XVI écrivait : Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place.

C’est une joie pour moi de me retrouver avec vous pour célébrer la messe dans la forme extraordinaire du rite romain. Nous avons placé cette messe sous la protection de Marie et de son cœur immaculé. Elle est pour nous une mère, comme Jésus l’a dit à l’apôtre Jean, quand il était sur la croix : Voici ta mère. À partir de cette heure le disciple la prit chez lui. En prenant Marie chez lui, le disciple la protégeait et la faisait vivre. De même aujourd’hui nous voulons protéger et faire vivre la tradition de l’Église à travers la pratique de la forme ancienne de la liturgie. Nous la prenons chez nous, comme Jean a pris Marie chez lui. À ce sujet le pape Benoit XVI écrivait : Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place.