Histoire - Page 44

-

"Temps de l'âme et temps du monde : l'expérience du temps et les vicissitudes de l'Histoire chez saint Augustin" (Philo à Bruxelles, 13 juin)

-

Boniface, apôtre des Germains (5 juin)

Lors de l'audience du mercredi 11 mars 2009, Benoît XVI a consacré sa catéchèse à une évocation de l'apôtre des Germains :

Lors de l'audience du mercredi 11 mars 2009, Benoît XVI a consacré sa catéchèse à une évocation de l'apôtre des Germains : Saint Boniface nous encourage à accueillir la Parole de Dieu

Chers frères et sœurs,

Nous nous arrêtons aujourd'hui sur un grand missionnaire du viii siècle, qui a diffusé le catéchisme en Europe centrale, et dans ma patrie également: saint Boniface, passé à l'histoire comme l'"apôtre des Germains". Nous possédons beaucoup d'informations sur sa vie grâce à la diligence de ses biographes: il naquit dans une famille anglosaxonne dans le Wessex autour de 675 et fut baptisé avec le nom de Winfrid. Il entra très jeune au monastère, attiré par l'idéal monastique. Possédant de remarquables capacités intellectuelles, il semblait destiné à une carrière tranquille et brillante d'érudit: il devint enseignant de grammaire latine, écrivit plusieurs traités, composa plusieurs poésies en latin. Ordonné prêtre à l'âge de trente ans environ, il se sentit appelé par l'apostolat auprès des païens du continent. La Grande-Bretagne, sa terre, évangélisée à peine cent ans plus tôt par les Bénédictins guidés par saint Augustin, faisait preuve d'une foi si solide et d'une charité si ardente qu'elle envoya des missionnaires en Europe centrale pour y annoncer l'Evangile. En 716, Winfrid, avec quelques compagnons, se rendit en Frise (aujourd'hui la Hollande), mais il buta sur l'opposition du chef local et la tentative d'évangélisation échoua. Rentré dans sa patrie, il ne perdit pas courage, et deux ans plus tard, il se rendit à Rome pour s'entretenir avec le Pape Grégoire ii et en recevoir des directives. Le Pape, selon le récit d'un biographe, l'accueillit "avec le visage souriant et le regard empli de douceur", et dans les jours qui suivirent, il tint avec lui "des conversations importantes" (Willibald, Vita S. Bonifatii, éd. Levison, pp. 13-14) et enfin, après lui avoir imposé le nouveau nom de Boniface, il lui confia avec des lettres officielles la mission de prêcher l'Evangile parmi les peuples de Germanie.

-

Quand un historien démonte la "légende noire" espagnole

Du site de La Nef (Arnaud Imatz) :

L’historien Marcelo Gullo face à la cathophobie et la légende noire espagnole

L’historien argentin Marcelo Gullo Omedeo a récemment battu des records de vente en Espagne avec ses livres, Madre Patria [« La mère patrie », sous-titré : Démonter la légende noire depuis Bartolomé de las Casas jusqu’au séparatisme catalan (2021)] et Nada por lo que pedir perdón (« Pas de raison de s’excuser », sous-titré : L’importance de l’héritage espagnol face aux atrocités commises par les ennemis de l’Espagne, (2022)]. Ces deux ouvrages remarquables ont été significativement préfacés par deux personnalités du monde politique et universitaire hispanique, l’ancien vice-président du gouvernement et vice-président du PSOE, Alfonso Guerra et la directrice de l’Académie royale d’histoire, Carmen Iglesias. L’historienne María Elvira Roca Barea avait déjà entrepris, il y a quelques années, de remettre les pendules à l’heure en publiant deux ouvrages non-conformistes majeurs Imperiofobia y leyenda negra / « Phobie de l’empire et légende noire » (2016) et Fracasología / « Échecologie » (2019). Depuis, les initiatives résistantes semblent se multiplier dans la Péninsule. Le réalisateur, scénariste et producteur José Luis López Linares a dirigé un excellent film documentaire historique Espagne. La première globalisation (2021). L’Académie royale d’histoire a créé un portail d’internet où l’on trouve la plus grande information jamais rassemblée à ce jour sur les personnages et événements de l’histoire hispanique. Les livres et articles en rupture avec la doxa et l’idéologie du « politiquement correct » se succèdent à bon rythme. L’argentin Marcelo Gullo est sans doute l’une des figures les plus en pointe dans cette résistance et ce combat culturel. Fin connaisseur de la biographie du souverain pontife, il n’a pas hésité à rappeler dans le titre évocateur de son dernier livre que « lorsque le pape François était le père Jorge, il considérait qu’il n’y avait pas de raison de s’excuser ». Dans un pays comme l’Espagne, qui depuis des décennies est en voie de déchristianisation et de soumission politique à l’étranger et où, comme dans le reste de l’Europe, les élites politico-culturelles sont fortement influencées par le wokisme, Gullo ne pouvait éviter de provoquer d’importants remous. Gardien de la mémoire collective hispanique, c’est sans faux-fuyants qu’il rappelle que depuis deux siècles les interventions et agressions nord-américaines dans les pays luso-hispaniques se comptent par centaines pour les majeures et par milliers pour les mineures [La bibliographie sur le sujet est d’ailleurs considérable et on se contentera de citer ici le travail encyclopédique de l’historien argentin Gregorio Selser, Chronologie des interventions étrangères en Amérique Latine / Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, 4 tomes, México, CAMENA, 2010]. Mais pour vraiment comprendre les raisons de Gullo encore faut-il lui donner la parole. Ses propos francs, directs et décapants, ne manqueront pas d’étonner voire de heurter nombre de lecteurs francophones. L’entretien ci-dessous est le premier de l’auteur à paraître dans l’Hexagone.

-

Le moment de la Pologne

De Filip Mazurczak sur First Things :

LE MOMENT DE LA POLOGNE

30 mai 2023

En 2019, feu le cardinal George Pell a été condamné à une peine de prison pour des allégations d'abus sexuels - allégations qui ont ensuite été annulées à l'unanimité par la Haute Cour d'Australie. Si les quatorze mois que Pell a passés en prison ont été une via crucis pour lui et pour les catholiques australiens, ils ont également inspiré et revitalisé l'Église locale. Une situation similaire s'est récemment produite en Pologne. Les médias ont tenté de noircir les noms de deux Polonais, géants du catholicisme du XXe siècle, le cardinal Adam Sapieha et le pape saint Jean-Paul II. Ces calomnies ont eu un effet inattendu : elles ont entraîné une mobilisation sans précédent des catholiques polonais pour défendre la vérité.

Début mars, la chaîne de télévision libérale américaine TVN 24 a diffusé un documentaire intitulé Franciszkańska 3. Ce film, réalisé par le journaliste Marcin Gutowski, affirme que le cardinal Adam Sapieha était un prédateur sexuel (Sapieha, archevêque de Cracovie de 1911 à 1951, est devenu un héros national pour avoir organisé l'aide humanitaire pendant les deux guerres mondiales et pour avoir courageusement défendu la souveraineté polonaise sous l'occupation allemande et sous le régime stalinien). Le documentaire affirme également que l'élève vedette de Sapieha au séminaire de Cracovie, Karol Wojtyła, a couvert trois cas d'abus sexuels commis par des prêtres durant son mandat d'archevêque de Cracovie, de 1964 à 1978 : Bolesław Saduś, Eugeniusz Surgent et Józef Loranc.

À peu près au moment de la diffusion du documentaire, le journaliste néerlandais Ekke Overbeek a publié le livre Maxima Culpa : What the Church Is Covering Up About John Paul II (Ce que l'Église dissimule à propos de Jean-Paul II). Ce livre a été publié par Agora Publishing, affilié au quotidien anticlérical de gauche Gazeta Wyborcza. Il est frustrant de constater que certaines publications catholiques libérales (telles que Tygodnik Powszechny, fondée par Sapieha et qui comptait parmi ses collaborateurs le jeune Karol Wojtyła) ont également pris le train en marche contre le pape.

Dans les jours précédant et suivant immédiatement la sortie du livre et du film, Gazeta Wyborcza et des médias libéraux comme Newsweek Polska et Onet.pl ont publié de nombreux articles à caractère sensationnel, traitant les affirmations de Gustowski et Overbeek comme des vérités indiscutables.

J'ai publié ici une analyse complète des accusations elles-mêmes, et elles sont loin d'être indiscutables. Selon une étude détaillée des archives secrètes de la police de sécurité communiste publiée dans le quotidien Rzeczpospolita par les journalistes Tomasz Krzyżak et Piotr Litka, il n'est pas certain que Bolesław Saduś ait été un agresseur d'enfants. Quant aux deux autres dissimulations présumées : lorsqu'il a appris les délits sexuels de Loranc, le cardinal Wojtyła l'a suspendu et l'a fait vivre en isolement dans un monastère (ses sanctions ont précédé l'arrestation de Loranc par les autorités communistes) ; et il a expulsé le troisième délinquant, Eugeniusz Surgent, incardiné dans le diocèse de Lubaczów, de son diocèse.

Récemment, Krzyżak et Litka ont publié une autre analyse de documents que Gutowski et Overbeek n'avaient pas consultés. Ces documents suggèrent fortement que les allégations contre le cardinal Sapieha ont été fabriquées par la police secrète communiste. En outre, l'affirmation selon laquelle le cardinal Sapieha était un prédateur sexuel a déjà été contestée par de nombreux historiens ; ils soulignent qu'il est invraisemblable que Sapieha ait abusé de séminaristes alors qu'il était âgé de 83 ans, mourant et alité, et que ses accusateurs n'étaient pas des témoins fiables. Ils notent également que le fait que le régime communiste n'ait pas utilisé ces allégations dans sa campagne anticatholique du début des années 1950 implique qu'il les considérait comme improbables.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Europe, Histoire, Hostilité au christianisme et à l'Eglise, Médias, Politique, Société 0 commentaire -

La chrétienté a largement participé au développement de la civilisation européenne

Un entretien avec Jean-François Chemain (propos recueillis par Côme de Bisschop) sur le site de la revue Conflits :

Comment la chrétienté a façonné l’Europe.

22 MAI 2023La chrétienté a largement participé au développement de notre civilisation : unité de l’Europe, primauté de la paix, laïcité ou encore droits de l’homme, sont autant de principes qui en découlent. À l’heure où le christianisme est en déclin en Europe, Jean-François Chemain fait le point sur ses apports civilisationnels et la légitimité de leur avenir.

Jean-François Chemain est docteur en histoire, écrivain et professeur à l’Ircom. Son dernier ouvrage, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, vient de paraître aux éditions Artège.

Vous écrivez que « toute la civilisation européenne est pétrie de christianisme ». Comment « Europe » et « chrétienté » sont-ils devenues synonymes ?

Le terme « Europe », dans son sens moderne, a été utilisé pour la première fois sous la plume de saint Colomban, un moine irlandais, dans deux lettres au pape (590 et 614), où il définissait celle-ci comme l’espace soumis à l’autorité spirituelle de ce dernier. Cela excluait l’islam naissant, et ses conquêtes futures au détriment de la chrétienté, mais aussi l’Empire byzantin, berceau de l’orthodoxie, dans lequel l’Église était soumise à l’Empereur. Pour être plus précis, « Europe » est synonyme de « chrétienté d’Occident ».

Pour le christianisme, la guerre n’est jamais souhaitable et doit rester un ultime recours. Si elle devient nécessaire, celle-ci doit être justifiée. Qu’est-ce qu’une « guerre juste » pour les chrétiens ? Ces deux mots ne sont-ils pas antinomiques ?

Le christianisme a très tôt défini une conception de la « guerre juste ». Saint Augustin a en effet adapté au christianisme une antique conception romaine, qui qualifie ainsi une guerre défensive, déclenchée par une autorité légitime, quand on a épuisé en vain tous les moyens pacifiques, et afin de réparer une injustice subie. Une pensée reprise et formalisée par saint Thomas d’Aquin. Cela exclut toute guerre de conquête, même soi-disant « sainte ».

Le message évangélique de la religion chrétienne est un message de paix, comme le précise l’évangile selon Saint Matthieu : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». À ce titre, comment les chrétiens justifient-ils l’épisode des croisades ou encore celui des guerres de religion et de ses violences ?

Les croisades, qu’on se plaît à présenter comme un triste prototype de guerre « sainte », n’ont de fait été vécues que comme une guerre « juste », destinée à protéger les pèlerins chrétiens empêchés de se rendre sur leurs Lieux Saints par les développements du djihâd musulman – qui est, lui, une authentique guerre sainte. Quant aux guerres de religion, l’Église catholique en porte, comme les autres Églises chrétiennes, une part de responsabilité. Mais elles doivent aussi beaucoup à la prétention des chefs d’État de se mêler de religion, et de vouloir que tous leurs sujets croient la même chose qu’eux. Et puis, enfin, ce n’est pas parce qu’on est chrétien qu’on se comporte comme un saint : au moins a-t-on conscience de son péché !

La Révolution française n’a pas eu pour ambition de s’appliquer uniquement aux Français, mais bien à l’humanité tout entière. Existe-t-il un lien entre la vocation universelle de la Révolution et celui du catholicisme ?

Effectivement, « catholique » signifie « universel ». Et donc, moins paradoxalement que logiquement, si la France est « la fille aînée de l’Église » (catholique), alors ce qui est français est aussi universel. D’où la prétention de la Révolution d’être universelle (cf. la Déclaration des droits de l’Homme, valable pour l’Humanité entière, quand le Bill of rights anglais ne s’appliquait qu’au peuple anglais), mais aussi cette conception universaliste qu’a la République de la nation française : en ferait partie, si l’on en croit, par exemple, le sociologue « autorisé » Patrick Weil, toute personne, d’où qu’elle vienne, qui adhère à ses valeurs. Et ce bien plus qu’un Français « de souche », qui apparaît furieusement « local » et n’a en outre pas choisi de venir pour faire allégeance à des « valeurs ».

L’imaginaire collectif considère souvent la démocratie comme étant la fille d’Athènes, qui serait réapparue miraculeusement en 1789 en France. Cependant, si la démocratie a été utilisée par les Grecs, ils n’en faisaient pas un impératif, l’important était de diriger selon le bien commun. Ainsi, comment le christianisme, par son choix du mode électoral au sein des institutions religieuses, a-t-il permis de mettre en avant la démocratie, longtemps tombée en désuétude, comme une évidence morale ?

Le compendium de l’Église catholique présente la démocratie comme un système préférable aux autres. C’est contraire à une idée reçue, qui voudrait que celle-ci ait eu partie liée avec la monarchie, et que la démocratie ait été une conquête réalisée contre elle. On ne peut pas nier que cela ait été le cas au XIXesiècle, mais dans le contexte particulier du traumatisme post-révolutionnaire.

Lien permanent Catégories : Art, Christianisme, Culture, Europe, Histoire, Idées, Livres - Publications, Patrimoine religieux, Politique, Société 0 commentaire -

Cannes : l'enlèvement soudain mis en scène par Bellocchio est un faux historique

D'Ermes Dovico sur le site de la Nuova Bussola Quotidiana :

L'affaire Mortara, des vérités tues pour frapper l'Eglise

23-05-2023

A Cannes, c'est le jour du film de Bellocchio (Rapito) sur l'affaire Mortara, l'enfant juif baptisé in articulo mortis puis séparé de ses parents. Dès la bande-annonce, la mystification des faits est évidente. Des faits qu'Edgardo Mortara lui-même, mort en odeur de sainteté, a effectivement reconstitués dans un mémoire indigeste pour les ennemis de la vérité.

Le Festival de Cannes accueille aujourd'hui Abducted, le film de Marco Bellocchio centré sur l'affaire Mortara, l'enfant qui, en 1858, a été séparé de sa famille juive d'origine à la suite d'un baptême qui s'est déroulé dans des circonstances exceptionnelles. Le film est librement inspiré d'un livre de Daniele Scalise (Il caso Mortara, Mondadori, 1996), qui a contribué à relancer la légende noire contre l'Église catholique. Au-delà du titre du film, la bande-annonce permet déjà de deviner le type de mystifications qui seront diffusées sur les écrans.

Dans la bande-annonce, on voit un messager ecclésiastique qui se rend en pleine nuit, accompagné de quelques gardes, à la maison des Mortara pour leur annoncer pour la première fois que leur petit Edgardo a été baptisé et qu'il y a un ordre de "l'emmener". On voit alors le père prendre brusquement l'enfant dans ses bras et se diriger vers la fenêtre en criant : "Ils veulent nous l'enlever ! On dira qu'il s'agit d'une version romancée, mais la déformation sensationnelle des faits - pour un film qui prétend pourtant se référer à une histoire vraie - demeure. Comme restera le conditionnement dans l'esprit de ceux qui verront des scènes similaires, ignorant précisément les nombreuses vérités non dites, au détriment de l'Église.

Il suffirait pourtant de lire les mémoires exhaustives que le protagoniste de l'affaire, Edgardo Mortara, a écrites à la fleur de l'âge, en 1888, alors qu'il avait 37 ans. Un mémoire écrit en castillan pendant son apostolat en Espagne et conservé ensuite dans les archives romaines des chanoines réguliers du Très Saint Sauveur de Latran, l'ordre dans lequel Don Pio Maria Mortara, son nom en religion, avait librement et fermement souhaité entrer dès que son âge le lui avait permis. Traduit en italien, le mémorial a été publié intégralement en 2005 dans un livre présenté par Vittorio Messori ("Io, il bambino ebreo rapito da Pio IX. Les mémoires inédites du protagoniste de l'affaire Mortara", Mondadori), qui démonte pièce par pièce la légende noire et rend compte de manière exemplaire des raisons de la foi. Il est donc curieux que certaines élites culturelles continuent à privilégier les reconstructions partielles pour propager leur idéologie. Regardons donc les faits.

Nous sommes à Bologne, puis dans les États pontificaux. Edgardo, neuvième des douze enfants de Marianna et Salomone Mortara, a un peu plus d'un an lorsqu'il est frappé par une terrible maladie accompagnée de violentes fièvres. La maladie évolue avec de tels symptômes qu'en quelques jours les médecins le donnent pour mort. La mort semble imminente. C'est dans ces circonstances que la jeune Anna Morisi, la servante catholique des Mortara, se souvient de ce que l'Eglise enseigne sur le baptême de nécessité, c'est-à-dire in articulo mortis. Secrètement, un verre d'eau à la main, elle baptise l'enfant par aspersion, pensant que ce geste donnera bientôt le Paradis au petit Edgardo. Seulement, la mort attendue ne vient pas. Peu à peu, en effet, l'enfant se rétablit complètement. Anna panique, réalisant les conséquences possibles de sa révélation. Et elle décide de se taire.

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Débats, Eglise, Films, Histoire, Hostilité au christianisme et à l'Eglise 0 commentaire -

Transcender le politique : un entretien avec David Engels

Du site "Academia Christiana" :

David Engels (né le 27 août 1979 à Verviers) est un historien belge, professeur de recherche à l'Instytut Zachodni à Poznan après avoir été professeur à l'Université libre de Bruxelles.

Dans cette vidéo, il est question du rôle de l'histoire dans notre déshérence contemporaine mais aussi de la question des écrans, de conseils de lecture, de personnages historiques inspirants et de la situation géopolitique de la Pologne.

Retrouvez ici les conseils de lectures :

- J.R.R. Tolkien - Le Seigneur de anneaux

- Oswald Spengler - Le Déclin de l'Occident

- Aldous Huxley - La Philosophie éternelle

-

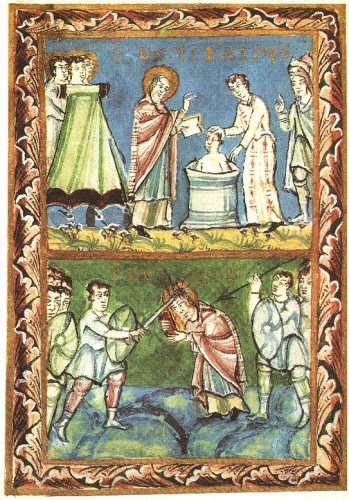

"Vladimir Ghika", vagabond apostolique : une BD des éditions du Triomphe

Du site des Editions du Triomphe :

MONSEIGNEUR VLADIMIR GHIKA

Lien permanent Catégories : Art, Culture, Eglise, Foi, Histoire, Jeunes, Livres - Publications, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -

L'Église a été une force de libération dans le domaine politique, culturel et scientifique

D

«Le christianisme a largement contribué au développement des sciences»

Jean-François Chemain est docteur et agrégé en histoire ainsi que docteur en histoire du droit. Il est l'auteur de nombreux livres et enseignant dans différents établissements supérieurs. Son dernier livre Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde vient de paraître aux éditions Artège (280p., 19,90€.).

FIGAROVOX - Vous écrivez dans votre premier chapitre que «le christianisme a apporté au monde l'idée de l'Europe comme un espace politique, religieux et culturel». Qu'entendez-vous par là ?

Jean-François CHEMAIN. - Le terme d'«Europe» est très ancien, il était déjà employé par les Hittites, les Phéniciens et les Grecs, dans des acceptions assez variées, pour désigner telle divinité ou telle région. Mais il est utilisé pour la première fois dans son sens moderne par le moine irlandais saint Colomban, dans deux lettres adressées au Pape. Dans la première, en 590, il définit l'Europe comme le territoire soumis à l'autorité spirituelle du Pape, ce qui correspond aux frontières européennes actuelles. Ainsi, cette désignation donne à l'Europe un sens géographique définitif, mais aussi une dimension religieuse et institutionnelle importante, étant donné que le Pape est le chef de l'institution ecclésiale. Cela exclut par conséquent toute la partie de la chrétienté originelle qui n'obéit pas au Pape, notamment l'Empire byzantin au sein duquel la religion était dirigée par l'Empereur, dans la tradition césaro-papiste romaine. La seconde lettre est écrite en 614, à l'époque où apparaît l'Islam.

Les monastères chrétiens ont également été un facteur important d'unification religieuse et culturelle de l'Europe. Nous avons connu deux principales vagues monachiques, la première avec l'ordre de Cluny fondé en 910 selon la règle bénédictine, qui a édifié environ 1000 prieurés ; et la seconde avec l'ordre cistercien, qui s'appuie lui aussi sur la règle de saint Benoît. Si on regarde la carte des monastères bénédictins et cisterciens au Moyen-Âge, nous retrouvons le territoire européen actuel, excepté les récents élargissements orthodoxes (Roumanie, Bulgarie etc.).

Selon vous, les chrétiens sont les premiers à avoir établi la distinction entre l'État et la religion. Peut-on dire, en somme, que même la République laïque se fonde sur un modèle chrétien ?

Absolument, il y a dans la République un prolongement de la rivalité entre l'Église et l'État, qui est un conflit fondateur de la civilisation chrétienne occidentale. La France a résolu cette rivalité de manière fondamentaliste et intellectuelle, en faisant absorber par l'État les fonctions traditionnelles de l'Église. Autrement dit, l'institution ecclésiale a été marginalisée et décrédibilisée, pendant que la République reprenait ses principes évangéliques pour en faire une politique.

L'Église a originellement trois grandes missions, les tria munera, à savoir gouverner, enseigner et sanctifier. Concernant la première, il y a eu pendant des siècles un bras de fer entre l'Église et l'État pour savoir qui devait gouverner, et l'État en est sorti victorieux. Pour la seconde, l'Église a longtemps eu le monopole de l'enseignement, mais l'État a aujourd'hui entièrement récupéré ce domaine. Enfin, l'État a aussi pris à l'Église sa dernière mission, la sanctification des hommes. En effet, l'institution étatique cherche à faire de chaque citoyen un saint, elle nous exhorte à «la tolérance», à la «repentance», nous invite à accueillir l'étranger, à partager nos biens, à tendre la joue droite quand on nous frappe sur l'autre... C'est un discours évangélique. Mais parallèlement, en absorbant les différents rôles de l'Église, l'État a déserté ses propres fonctions régaliennes, il ne défend plus nos frontières, n'assure plus la sécurité et ne rend plus la justice.En absorbant les différents rôles de l'Église, l'État a déserté ses propres fonctions régaliennes, il ne défend plus nos frontières, n'assure plus la sécurité et ne rend plus la justice.

Jean François ChemainLien permanent Catégories : Christianisme, Culture, Eglise, Europe, Histoire, Livres - Publications, Politique, Sciences, Société 0 commentaire -

Moyen Age : une société modelée tout autant par les hommes que par les femmes

De Paul Vaute sur "le Passé belge" :

Mai 12

Cela fait longtemps déjà qu'elle a pris du plomb dans l'aile, l'image toujours répandue du Moyen Age comme une longue nuit violente dominée par les hommes – rois, chevaliers, clercs. Régine Pernoud, dans La femme au temps des cathédrales (1980), voyait dans cette représentation une projection sur les siècles antérieurs de la condition féminine dégradée par le retour en force du droit romain aux temps modernes. A l'opposé cependant, Georges Duby défendit l'idée d'un Mâle Moyen Age (1988), avec pour principal argument que les sources ont presque toujours des hommes pour auteurs.

Le professeur au Collège de France n'en invitait pas moins à poursuivre le travail qui, dans son cas, se limitait au XIIe siècle. Car à mesure qu'on avance dans le temps s'accroît la masse des documents où s'exprime directement le sexe qu'on ne peut plus appeler faible. Le milieu citadin, en particulier, s'avère des plus riches à cet égard, les activités y impliquant le recours à l'écrit davantage qu'en milieu rural. C'est sur ce Moyen Age tardif – en gros, la période 1350-1550 –, et essentiellement dans le cadre du duché de Brabant ainsi que de la seigneurie enclavée de Malines, qu'a porté l'enquête dirigée par Jelle Haemers, Andrea Bardyn et Chanelle Delameillieure, tous trois liés à la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) [1]. Et leurs conclusions corroborent très largement la thèse de Régine Pernoud: les textes les ont mis en présence d'une société "modelée tout autant par les hommes que par les femmes" (p. 215).

Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Histoire, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -

Un roi qui se veut moderne mais une royauté qui reste en dehors du temps

De Stefano Chiappalone sur la Nuova Bussola Quotidiana :

Le roi se veut moderne, mais la royauté est intemporelle

08-05-2023

Malgré les concessions à la mode lors de la cérémonie de samedi dernier, l'onction et la remise des symboles royaux remontent bien avant le politiquement correct d'aujourd'hui et même avant la Réforme protestante. Ils nous rappellent qu'au-dessus des dirigeants, il y a un roi plus grand qu'eux.

Dans le couronnement du roi Charles III, qui a eu lieu samedi dernier à Westminster, bien que caractérisé par d'abondantes doses d'"inclusivité" et de mots à la mode (en partie à cause des idées du souverain et en partie à cause des tendances plus générales de l'anglicanisme), quelque chose va décidément à contre-courant, et ce n'est pas un aspect secondaire.

Nous ne faisons pas référence à la "première fois historique" des deux cardinaux catholiques présents, Nichols et Parolin : un fait qui n'est de toute façon pas négligeable dans un royaume qui, jusqu'à avant-hier, qualifiait avec mépris les soi-disant "papistes" et qui, au cours des deux premiers siècles de la Réforme, les envoyait directement à la potence. Dans ce pot-pourri multireligieux, la présence de deux représentants de l'Église de Rome allait pratiquement de soi et était peut-être même moins encombrante que celle du "prince rebelle" Harry (relégué au troisième rang avec des parents sans titre royal ou déclassés comme le prince Andrew).

Ce qui nous sort des contingences et des divergences, c'est plutôt quelque chose qui rattache l'événement de samedi dernier à un passé lointain, si lointain qu'il confine à l'éternel : ce sont les gestes du couronnement au sens strict, ce "rite dans le rite" dense en références symboliques, dont la substance remonte bien avant la Réforme protestante et dont, dans la maison catholique, il restait encore une trace dans le Pontifical romain. Ni plus ni moins que l'abbaye de Westminster, née d'un ex-voto au milieu du XIe siècle pour remplacer le pèlerinage à Rome, sur les tombes des apôtres, que le roi saint Édouard le Confesseur n'avait pu effectuer. Reconstruit dans le style gothique au XIIIe siècle, alors qu'Henry VIII n'était pas encore arrivé, le splendide bâtiment se retrouve "sans reproche" comme un site "emblématique" de la monarchie anglicane et anglicane. Admirer son architecture n'est pas seulement un fait extérieur, car tout bâtiment est affecté par le climat spirituel dans lequel il a été érigé, de sorte que nous pourrions facilement le sentir "nôtre".

De même, ce micro-rituel marqué par l'onction et la remise des insignes royaux (accompagnés des formules correspondantes) renvoie à une conception de la royauté et plus généralement de l'exercice du pouvoir que résume le célèbre verset du Livre des Proverbes : "Per me reges regnant" (8,15). C'est la Sagesse, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui parle et qui avertit : "Par moi les rois règnent". C'est surtout un avertissement pour ceux qui reçoivent le joug du pouvoir et qui devront ensuite rendre compte à Dieu de la manière dont ils l'ont administré. Typique de l'époque médiévale où tout souverain savait qu'il ne disposait pas d'un pouvoir absolu mais qu'il était contraint à la base et au sommet : à la base par la myriade d'entités intra-étatiques et de corps intermédiaires ; au sommet par les lois divines. Le symbole de cette contrainte "d'en bas" est la reconnaissance : Charles III, comme ses prédécesseurs, a été présenté au peuple et reconnu par lui comme légitime quatre fois dans le sens des quatre points cardinaux. Le souverain absolu, c'est-à-dire libéré de tout lien, est en quelque sorte une invention de l'époque moderne, car le lien avec Dieu se relâche et les pouvoirs de l'État sont centralisés et étendus.

L'onction des rois est un héritage de l'Ancien Testament, transmis de Saül et David - oints par le prophète Samuel - et de Salomon aux rois chrétiens. Le symbole du royaume franc était la "sainte Ampoule" avec laquelle le roi Clovis a été oint. Conservée pendant des siècles à Reims, elle a été détruite pendant la Révolution française. En bref, elle invoque sur le roi la force et la grâce de l'État pour gouverner. Zadok le prêtre et Nathan le prophète ont oint le roi Salomon", a entonné le chœur, tandis que des panneaux filtraient le moment (le seul moment secret de la cérémonie) où Charles III a été oint sur les mains, la poitrine et la tête et ainsi "oint roi sur les peuples que le Seigneur ton Dieu t'a confiés pour que tu les gouvernes". Le souverain est alors revêtu du colobium sindonis et de la supertunique d'or, un vêtement quasi liturgique (entre les réminiscences byzantines et la dalmatique des diacres) qui lui rappelle qu'il est au service de Dieu.

L'épée et les éperons, en revanche, rappellent l'investiture chevaleresque. Référence d'ailleurs explicitée par une modification de la formule prévue ("Recevez ces éperons, symbole d'honneur et de courage. Défendez courageusement ceux qui sont dans le besoin"), où le primat anglican a prononcé "chevalerie" au lieu de "courage". Traditionnellement, la chevalerie était comprise comme un service rendu aux plus faibles, à ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. "Viduas, pupillos, pauperes, ac debiles ab omni oppressione defende" ("Défendez les veuves, les orphelins, les pauvres et les faibles contre toute oppression"), récitait le pontifical catholique en remettant l'épée au nouveau roi. Le symbolisme paulinien de "l'épée de l'Esprit" (Eph 6,17) y est associé. Une double signification, rappelée lors de la remise de l'épée à Charles III.

Ne vous fiez pas à votre propre pouvoir, mais à la miséricorde de Dieu qui vous a choisis", telle est l'exhortation qui accompagne la remise du gant (une invitation à exercer l'autorité avec gentillesse et grâce, à traiter son peuple "avec des gants de toilette", comme on dit). Le roi vient de recevoir le globe surmonté de la croix, qui lui rappelle que "les royaumes de ce monde", y compris le sien, "sont devenus les royaumes de notre Seigneur". Et l'anneau, en plus de la "dignité royale", est un signe "de l'alliance entre Dieu et le roi et entre le roi et le peuple". Il est temps de compléter le tout avec le sceptre et la couronne, tous deux également surmontés de la croix (un second sceptre, particularité anglaise, est surmonté d'une colombe pour symboliser "l'équité et la miséricorde", alors que le premier est le symbole du "pouvoir royal et de la justice"). Tout est accompli et le roi du troisième millénaire, oint, couronné et harnaché comme un monarque médiéval, peut s'asseoir sur le trône et assister à la brève onction et au couronnement de la reine Camilla.

Sous le poids de la couronne et de l'encombrement royal, le couple au centre des rumeurs des années 1990 disparaît - doit disparaître - pour faire place à quelque chose de plus grand : la royauté, en fait, quelle que soit la personne qui l'incarne dans ce pays et à ce moment historique précis. Et net des concessions (déjà évoquées) à l'air du temps ou au courant dominant, et même de quelques moments plus "à la mode", comme l'inévitable chorale de gospel. La substance et le symbolisme de ce que nous avons défini comme un "rite dans le rite" ne sont pas l'œuvre du sac anglican ni de la Maison de Windsor, mais quelque chose que les Windsor eux-mêmes ont reçu des siècles, et des siècles des siècles. Quelque chose - répétons-le - qui est "nôtre", l'héritage de la vieille Europe qui était en effet surmontée par la croix ; qui, même le jour de son triomphe, recommandait aux rois et aux dirigeants de rendre des comptes à un roi plus grand qu'eux.

Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, Culture, Eglise, Foi, Histoire, liturgie, Patrimoine religieux, Politique, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

La magie ancienne du couronnement

De Francis Young sur First Things :

L'ANCIENNE MAGIE ROYALE DU COURONNEMENT

5 mai 23

Médiéval", "anachronique", "dépassé", "cérémonie du chapeau magique". Ce ne sont là que quelques-uns des termes peu flatteurs choisis par certains pour décrire le couronnement, demain, du roi Charles III et de la reine Camilla. Quoi que les habitants du Royaume-Uni et d'ailleurs puissent penser d'un couronnement au XXIe siècle, il est impossible d'échapper à la profonde étrangeté de ce rite ancien, que seules deux nations sur terre pratiquent encore, l'autre étant la nation insulaire de Tonga, dans le Pacifique. Le couronnement est un rite composite intrigant qui remonte au passé profond de l'Angleterre, exprimant les aspirations de ses dirigeants ultérieurs. Il s'agit à l'origine d'un compromis chrétien avec les anciens rites païens d'investiture royale, qui deviendra par la suite un compromis protestant avec le passé catholique de l'Angleterre, tout en faisant référence au rôle croissant de l'Angleterre en tant que puissance impériale.

Le premier couronnement anglais enregistré est celui d'Edgar le pacifique à Bath en 973. Mais il ne s'agit pas du premier couronnement anglais ; les érudits considèrent qu'un rite anglais de couronnement dans certains pontificaux francs est peut-être antérieur d'un siècle à celui d'Edgar. Cela suggère que les couronnements anglais ont inspiré ceux des monarques continentaux. En effet, il est probable que le rite de couronnement anglais (plus ancien que l'Angleterre elle-même) soit l'ancêtre de pratiquement tous les rites de couronnement médiévaux, ce qui fait qu'il est peut-être historiquement approprié que seule l'Angleterre continue à couronner ses monarques. Il est même possible que les origines du rite de couronnement anglais remontent à la christianisation des Anglo-Saxons au septième siècle. Un indice de cette possibilité est l'apparition choquante d'un casque au lieu d'une couronne dans le premier Ordo anglais, la plus ancienne liturgie de couronnement qui nous soit parvenue - une relique de l'époque où un cyning (roi) était inauguré dans sa tenue de guerre en étant soulevé sur un bouclier par ses thegns (thanes), parfois même sur le champ de bataille.

Pour les successeurs de saint Augustin de Canterbury, il était essentiel de convaincre les rois d'Angleterre qu'ils tenaient leur autorité de Dieu, et non de l'assentiment de leur seigneur ou de leur prétendue descendance de Woden. L'ordre du couronnement associait donc le préchrétien, le sacré et le séculier en une seule cérémonie. Il comportait une acclamation du nouveau roi (l'actuel rite de reconnaissance), faisant entrer les anciennes traditions germaniques du champ de bataille dans les murs d'une église. Alors que les gnomes avaient reconnu le nouveau roi sur le champ de bataille, l'archevêque de Canterbury présentait désormais le souverain à la nation rassemblée, et le roi devait promettre de défendre l'Église en échange du privilège de l'onction. Dans les premiers temps de l'Église anglaise, alors que l'emprise de la chrétienté sur les royaumes était fragile, de telles promesses n'étaient que de simples formalités.

Mais c'est le rite de l'onction, le don de l'Église au roi (pour ainsi dire), qui était et reste au cœur du couronnement. L'onction assimile le monarque au Christ ainsi qu'aux anciens rois d'Israël. Du point de vue d'un roi médiéval, elle offrait un certain degré de protection personnelle ; l'interdiction de toucher l'oint du Seigneur dissuadait au moins quelques rebelles et usurpateurs (si ce n'est tous). Il offrait également aux rois du haut Moyen Âge la possibilité de devenir un roi chrétien, de participer à la chrétienté et, comme les empereurs byzantins, d'être "l'égal des apôtres" ; même les rois anglais se désignaient eux-mêmes par le titre impérial de Basileus.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Foi, Histoire, Patrimoine religieux, Politique, Spiritualité 0 commentaire