De BENOÎT XVI, lors de l'audience générale du mercredi 23 septembre 2009 (source) :

Saint Anselme

Chers frères et sœurs,

A Rome, sur la colline de l'Aventin, se trouve l'abbaye bénédictine de Saint-Anselme. En tant que siège d'un institut d'études supérieures et de l'abbé primat des Bénédictins confédérés, c'est un lieu qui unit la prière, l'étude et le gouvernement, qui sont précisément les trois activités qui caractérisent la vie du saint auquel elle est dédiée: Anselme d'Aoste, dont nous célébrons cette année le ix centenaire de la mort. Les multiples initiatives, promues spécialement par le diocèse d'Aoste pour cette heureuse occasion, ont souligné l'intérêt que continue de susciter ce penseur médiéval. Il est connu également comme Anselme du Bec et Anselme de Canterbury en raison des villes auxquelles il est lié. Qui est ce personnage auquel trois localités, éloignées entre elles et situées dans trois nations différentes - Italie, France, Angleterre - se sentent particulièrement liées? Moine à la vie spirituelle intense, excellent éducateur de jeunes, théologien possédant une extraordinaire capacité spéculative, sage homme de gouvernement et défenseur intransigeant de la libertas Ecclesiae, de la liberté de l'Eglise, Anselme est l'une des personnalités éminentes du Moyen-âge, qui sut harmoniser toutes ces qualités grâce à une profonde expérience mystique, qui en guida toujours la pensée et l'action.

Saint Anselme naquit en 1033 (ou au début de 1034), à Aoste, premier-né d'une famille noble. Son père était un homme rude, dédié aux plaisirs de la vie et dépensant tous ses biens; sa mère, en revanche, était une femme d'une conduite exemplaire et d'une profonde religiosité (cf. Eadmero, Vita s. Anselmi, PL 159, col. 49). Ce fut elle qui prit soin de la formation humaine et religieuse initiale de son fils, qu'elle confia ensuite aux bénédictins d'un prieuré d'Aoste. Anselme qui, enfant - comme l'écrit son biographe -, imaginait la demeure du bon Dieu entre les cimes élevées et enneigées des Alpes, rêva une nuit d'être invité dans cette demeure splendide par Dieu lui-même, qui s'entretint longuement et aimablement avec lui, et à la fin, lui offrit à manger "un morceau de pain très blanc" (ibid., col. 51). Ce rêve suscita en lui la conviction d'être appelé à accomplir une haute mission. A l'âge de quinze ans, il demanda à être admis dans l'ordre bénédictin, mais son père s'opposa de toute son autorité et ne céda pas même lorsque son fils gravement malade, se sentant proche de la mort, implora l'habit religieux comme suprême réconfort. Après la guérison et la disparition prématurée de sa mère, Anselme traversa une période de débauche morale: il négligea ses études et, emporté par les passions terrestres, devint sourd à l'appel de Dieu. Il quitta le foyer familial et commença à errer à travers la France à la recherche de nouvelles expériences. Après trois ans, arrivé en Normandie, il se rendit à l'abbaye bénédictine du Bec, attiré par la renommée de Lanfranc de Pavie, prieur du monastère. Ce fut pour lui une rencontre providentielle et décisive pour le reste de sa vie. Sous la direction de Lanfranc, Anselme reprit en effet avec vigueur ses études, et, en peu de temps, devint non seulement l'élève préféré, mais également le confident du maître. Sa vocation monastique se raviva et, après un examen attentif, à l'âge de 27 ans, il entra dans l'Ordre monastique et fut ordonné prêtre. L'ascèse et l'étude lui ouvrirent de nouveaux horizons, lui faisant retrouver, à un degré bien plus élevé, la proximité avec Dieu qu'il avait eue enfant.

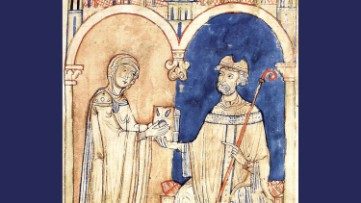

Lorsqu'en 1063, Lanfranc devint abbé de Caen, Anselme, après seulement trois ans de vie monastique, fut nommé prieur du monastère du Bec et maître de l'école claustrale, révélant des dons de brillant éducateur. Il n'aimait pas les méthodes autoritaires; il comparait les jeunes à de petites plantes qui se développent mieux si elles ne sont pas enfermées dans des serres et il leur accordait une "saine" liberté. Il était très exigeant avec lui-même et avec les autres dans l'observance monastique, mais plutôt que d'imposer la discipline il s'efforçait de la faire suivre par la persuasion. A la mort de l'abbé Herluin, fondateur de l'abbaye du Bec, Anselme fut élu à l'unanimité à sa succession: c'était en février 1079. Entretemps, de nombreux moines avaient été appelés à Canterbury pour apporter aux frères d'outre-Manche le renouveau en cours sur le continent. Leur œuvre fut bien acceptée, au point que Lanfranc de Pavie, abbé de Caen, devint le nouvel archevêque de Canterbury et il demanda à Anselme de passer un certain temps avec lui pour instruire les moines et l'aider dans la situation difficile où se trouvait sa communauté ecclésiale après l'invasion des Normands. Le séjour d'Anselme se révéla très fructueux; il gagna la sympathie et l'estime générale, si bien qu'à la mort de Lanfranc, il fut choisi pour lui succéder sur le siège archiépiscopal de Canterbury. Il reçut la consécration épiscopale solennelle en décembre 1093.

Anselme s'engagea immédiatement dans une lutte énergique pour la liberté de l'Eglise, soutenant avec courage l'indépendance du pouvoir spirituel par rapport au pouvoir temporel. Il défendit l'Eglise des ingérences indues des autorités politiques, en particulier des rois Guillaume le Rouge et Henri I, trouvant encouragement et appui chez le Pontife Romain, auquel Anselme démontra toujours une adhésion courageuse et cordiale. Cette fidélité lui coûta également, en 1103, l'amertume de l'exil de son siège de Canterbury. Et c'est seulement en 1106, lorsque le roi Henri I renonça à la prétention de conférer les investitures ecclésiastiques, ainsi qu'au prélèvement des taxes et à la confiscation des biens de l'Eglise, qu'Anselme put revenir en Angleterre, accueilli dans la joie par le clergé et par le peuple. Ainsi s'était heureusement conclue la longue lutte qu'il avait menée avec les armes de la persévérance, de la fierté et de la bonté. Ce saint archevêque qui suscitait une telle admiration autour de lui, où qu'il se rende, consacra les dernières années de sa vie en particulier à la formation morale du clergé et à la recherche intellectuelle sur des sujets théologiques. Il mourut le 21 avril 1109, accompagné par les paroles de l'Evangile proclamé lors de la Messe de ce jour: "Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves; et moi je dispose pour vous du Royaume comme mon Père en a disposé pour moi: vous mangerez à ma table en mon Royaume" (Lc 22, 28-30). Le songe de ce mystérieux banquet, qu'il avait fait enfant tout au début de son chemin spirituel, trouvait ainsi sa réalisation. Jésus, qui l'avait invité à s'asseoir à sa table, accueillit saint Anselme, à sa mort, dans le royaume éternel du Père.

"Dieu, je t'en prie, je veux te connaître, je veux t'aimer et pouvoir profiter de toi. Et si, en cette vie, je ne suis pas pleinement capable de cela, que je puisse au moins progresser chaque jour jusqu'à parvenir à la plénitude" (Proslogion, chap. 14). Cette prière permet de comprendre l'âme mystique de ce grand saint de l'époque médiévale, fondateur de la théologie scolastique, à qui la tradition chrétienne a donné le titre de "Docteur Magnifique", car il cultiva un intense désir d'approfondir les Mystères divins, tout en étant cependant pleinement conscient que le chemin de recherche de Dieu n'est jamais terminé, tout au moins sur cette terre. La clarté et la rigueur logique de sa pensée ont toujours eu comme fin d'"élever l'esprit à la contemplation de Dieu" (ibid., Proemium). Il affirme clairement que celui qui entend faire de la théologie ne peut pas compter seulement sur son intelligence, mais qu'il doit cultiver dans le même temps une profonde expérience de foi. L'activité du théologien, selon saint Anselme, se développe ainsi en trois stades: la foi, don gratuit de Dieu qu'il faut accueillir avec humilité; l'expérience, qui consiste à incarner la parole de Dieu dans sa propre existence quotidienne; et ensuite la véritable connaissance, qui n'est jamais le fruit de raisonnements aseptisés, mais bien d'une intuition contemplative. A ce propos, restent plus que jamais utiles également aujourd'hui, pour une saine recherche théologique et pour quiconque désire approfondir la vérité de la foi, ses paroles célèbres: "Je ne tente pas, Seigneur, de pénétrer ta profondeur, car je ne peux pas, même de loin, comparer avec elle mon intellect; mais je désire comprendre, au moins jusqu'à un certain point, ta vérité, que mon cœur croit et aime. Je ne cherche pas, en effet, à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre" (ibid., 1).