Comme les autres calamités, les épidémies sont de tous les temps dans ce monde transitoire et la vitesse de leur expansion aujourd’hui proportionnelle aux progrès des moyens modernes de communication.

Comme les autres calamités, les épidémies sont de tous les temps dans ce monde transitoire et la vitesse de leur expansion aujourd’hui proportionnelle aux progrès des moyens modernes de communication.

La découverte de virus très pathogènes (VIH, SRAS, Ebola, H5N1…) à la fin du siècle dernier a mis fin aux illusions optimistes des « golden sixties ». Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une nouvelle maladie infectieuse fait son apparition chaque année dans le monde. Et, en 2012 déjà, un journaliste pouvait écrire que l’humanité subit, ici et là, tous les cinq ans une crise majeure due à l’émergence ou la réémergence d’un virus.

Et voici que, comme jadis pour la peste, la Chine est (du fait de son écologie, de sa démogaphie et, aujourd’hui, de son interdépendance croissante avec le reste du monde) le berceau de l’expansion fulgurante d’un funeste nouveau-né : le « coronavirus ». Les réactions inévitablement anxiogènes répandues à son sujet par les médias auront peut-être leur part d’efficacité pédagogique (« timor Domini, initium sapientiae » disait déjà le psalmiste) pour juguler la pandémie impressionnante qui déferle pour l’instant sur l’Europe.

Mais, comme chrétiens nous savons aussi que nous n’avons pas, ici-bas, notre demeure éternelle. En ce premier jour de confinement prescrit aux Belges ( après les Espagnols, les Italiens et les Français) je tombe, fortuitement, sur cet « acte d’abandon » contre les angoisses qu’écrivit, au milieu du siècle dernier, un prêtre napolitain, Don Ruolto, mort en odeur de sainteté en 1970 :

« Pourquoi te confondre en t’agitant ? S’abandonner à moi ne signifie pas se tourmenter, s’inquiéter et se désespérer en m’adressant ensuite une prière. S’abandonner signifie fermer les yeux de l’âme, écarter la pensée des tribulations et s’en remettre à moi pour que moi seul, je te fasse trouver l’autre rive, comme les enfants endormis dans les bras maternels.

Que de choses je fais lorsque l’âme, dans ses nécessités aussi bien spirituelles que matérielles, se tourne vers moi, me regarde, ferme les yeux et se repose en me disant :

« Pense-y toi !: »

Tu obtiens peu de grâce lorsque tu te tourmentes à les produire ; tu en obtiens beaucoup lorsque tu t’en remets à moi par la prière. Dans la douleur, tu pries afin que j’ôte ta douleur, mais pour que je l’ôte comme tu le souhaites… Tu te tournes vers moi, mais tu veux que je m’adapte à tes désirs; tu n’es pas de ces malades qui demandent au médecin un remède, c’est toi qui le lui suggères.

Ne fais pas ainsi, mais prie comme je te l’ai enseigné dans le Pater :*Que ton nom soit sanctifié*(c’est-à-dire qu’il soit glorifié dans ta requête) : »Que ton règne vienne : » (c’est-à-dire que tout concourre à ton règne, en nous dans ce monde), « Que ta volonté soit faite : »(ce qui est l’équivalent de :« Pense-y toi : »).

J’interviens avec toute ma puissance et je résous les situations les plus fermées. Le malheur s’acharne contre toi au lieu de disparaître, Ne t’agite pas, ferme les yeux et dis-moi en toute confiance : »Que ta volonté soit faite, pense-y toi : » Je te dis que j’y pense en intervenant comme médecin et, lorsque cela est nécessaire, j’accomplis aussi un miracle. Tu t’aperçois que le mal s’aggrave ? Ne t’inquiète pas, mais ferme les yeux et dis : « Pense-y toi : ». Je te réponds que j’y pense.

La préoccupation, l’agitation et le souci des conséquences sont contraires à l’abandon. On peut les comparer à la confusion que font les enfants, lorsqu’ils prétendent que leur mère subvienne à leurs besoins, mais veulent y pourvoir eux-mêmes, entravant ainsi son rôle avec leurs idées et leurs caprices enfantins.

Ferme les yeux et laisse-toi porter par le courant de ma grâce. Ferme tes yeux et laisse-Moi travailler/faire, en pensant à l’instant présent. Écarte tes pensées du futur, comme d’une tentation. Repose-toi sur moi en croyant en ma bonté et je te jure sur mon amour, qu’en me disant ces paroles :« Pense-y toi », j’y penserai, je te consolerai, je te libèrerai, je te guiderai.

Et lorsque je te conduirai sur un autre chemin que celui que tu envisages de prendre, je te soutiendrai en te portant dans mes bras, car aucun remède n’est plus puissant que mon amour. Je n’y pense que lorsque tu fermes les yeux.

Mais tu es « insomniaque », tu veux tout évaluer, tout scruter, penser à tout; ainsi tu t’abandonnes aux forces humaines ou, ce qui est pire, aux hommes, en te fiant à leurs inventions. Voilà ce qui entrave mes paroles et mes projets. Oh! combien je désire ton abandon pour te venir en aide et combien je m’afflige de te voir agité!

Voilà ce que cherche Satan : t’agiter pour te soustraire à mon action et te jeter en proie aux décisions humaines. Remets-toi donc à moi seul, repose-toi sur moi, abandonne-toi à moi en tout. Je fais des miracles en proportion de l’abandon total à moi et de l’absence de confiance en toi : Je dispense des trésors de grâces lorsque tu te trouves dans le plus grand dénuement.

Si tu as des ressources ou si tu les cherches, tu suis le parcours naturel des choses, qui est souvent entravé par Satan. Aucun raisonneur ou modérateur, n’a fait de miracles, parmi les saints.

Seul celui qui s’abandonne à Dieu agit divinement. Lorsque tu vois que les choses se compliquent, dis en fermant les yeux de l’âme: « Jésus, pense-y toi : ». Et distrais-toi, car ton esprit est clairvoyant…pour toi, il t’est difficile de voir le mal. Remets-toi, souvent à moi en te distrayant de toi-même. Fais ainsi pour toute nécessité. Fait ainsi et tu verras de grands, continuels et silencieux miracles. Et je te le jure par mon amour. Moi j’y penserai, sois-en assuré.

Prie toujours avec cette disposition d’abandon et tu obtiendras paix et satisfaction, même lorsque je te ferai grâce de l’immolation de réparation et d’amour qu’impose la souffrance. Cela te parait-il impossible ? Ferme les yeux et dis, du fond de l’âme :"Jésus pense-y toi" : Ne crains rien, j’y penserai, et tu béniras mon nom en t’humiliant. Tes prières ne valent pas un pacte d’abandon confiant; souviens-t-en.

Il n’y a pas de neuvaine plus efficace que celle-ci : « Ô Jésus, je m’abandonne à toi, pense-y toi »

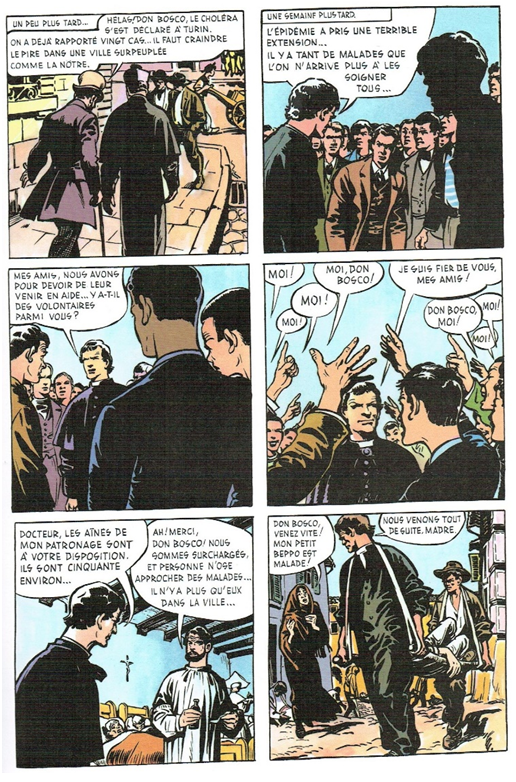

Au XVIe siècle déjà, à la question de savoir ce qu’il ferait si on lui annonçait que, dans l’heure, la mort le ferait comparaître devant Dieu, le jeune Louis de Gonzague (1568-1591) qui était en train de renvoyer la balle à un compagnon de jeu, répondit tranquillement : « je continuerais à jouer ». A l’âge de 23 ans, Saint Louis de Gonzague est mort au service des pestiférés.

JPSC

Comme les autres calamités, les épidémies sont de tous les temps dans ce monde transitoire et la vitesse de leur expansion aujourd’hui proportionnelle aux progrès des moyens modernes de communication.

Comme les autres calamités, les épidémies sont de tous les temps dans ce monde transitoire et la vitesse de leur expansion aujourd’hui proportionnelle aux progrès des moyens modernes de communication.