Comment dès lors, devant un tel monument de pertinence, de lucidité jusqu’ici désespérée, ne pas prendre au sérieux les pages sur lesquelles s’achèvent Sérotonine, son dernier roman, et dans lesquelles Michel Houellebecq, pour la première fois de toute son œuvre, abandonne sa position d’observateur et propose un remède au désarroi contemporain ?

Dans ces pages ultimes, en trois paragraphes qui devront être médités - mais le seront-ils ? - l’écrivain français que l’on peut accuser de tout sauf de naïveté, dépose sa blouse de médecin légiste du corps social occidental pour déclarer à ses masochistes lecteurs l’inimaginable : oui, le bonheur est possible en ce monde et, audace inouïe, le Christ en est la clef.

Tabula rasa

Jusqu’à la dernière page du roman, Sérotonine ressemble à un condensé de l’œuvre antérieure de Houellebecq. Les différents secteurs des activités humaines, qui constituaient les sujets respectifs de chacun des romans précédents, y sont une nouvelle fois passés implacablement à la moulinette : aucun d’entre eux n’est finalement susceptible de rendre les hommes heureux.

Vingt-cinq ans plus tard, la critique du monde du travail et de l’économie consumériste, inaugurée dans Extension du domaine de la lutte (1994) est confirmée : le capitalisme est une machine à broyer l’humain et la marchandise, aussi sophistiquée qu’elle soit, ne comble pas.

La solution viendrait-elle de la politique, comme cela était imaginé dans Soumission(2015) ? Car ce roman décrivant le devenir de la France en république islamique était moins une réflexion sur l’islam que sur la perte générale du sens du bien commun au profit d’intérêts particuliers. Dans Sérotonine, la politique tourne à vide et ne parvient plus à produire autre chose que de l’insignifiance - des souvenirs flous où se confondent François Hollande et Emmanuel Macron - ou de la violence : la force publique tirant sur des paysans révoltés.

Enfin, dans Les Particules élémentaires (1998) ou dans Plateforme (2001), le sexe, bien que dépeint de manière crue, permettait encore d’accéder à une forme de félicité. Mais dans Sérotonine, du nom de l’hormone produite par le Captorix, l’antidépresseur absorbé par le personnage principal, il est tout simplement mis hors-jeu. En effet, la prise quotidienne du médicament annihile complètement le désir du héros et les rares relations sexuelles évoquées dans le roman sont placées sous le signe de la perversion (pédophilie) ou de l’abjection (zoophilie). Manifestement, pour l’auteur, aucune consolation n’est à espérer de ce côté-là non plus…

S’il me manque l’amour…

Et pourtant, dans ce panorama dévasté, une source de bonheur n’est pas tarie. Elle seule permet de donner l’envie de continuer à vivre en ce monde alors que, paradoxalement, ce monde n’est pas à son origine. C’est l’amour.

L’amour reçu, inexplicablement, dont chaque expérience contredit l’absurdité de l’existence et que le personnage de Sérotonine ne cesse de se remémorer. Mais surtout, l’amour donné, gratuitement, ce que le même personnage reconnaît amèrement n’avoir pas suffisamment fait.

Et Michel Houellebecq de conclure le roman, et jusqu’à nouvel ordre l’ensemble de son œuvre, par un précipité de théologie chrétienne, en forme de syllogisme trinitaire, dans lequel l’aptitude de l’écrivain français à capter l’essence de l’époque excelle à présent à saisir celle du christianisme.

Abjurant pour la première fois le credo matérialiste et darwinien auquel il doit son succès, Houellebecq reconnaît d’abord à l’amour son caractère surnaturel. "Ces élans d’amour, écrit-il, inexplicables si l’on considère notre nature biologique." Et, sans trembler, d’oser nommer clairement leur origine : Dieu. Chaque manifestation d’amour, explique-t-il, constitue autant de signes que Dieu nous adresse. Et, puisque de tout temps, la plupart des hommes ont été incapables d’en tenir compte, il a bien fallu que Dieu, par amour, leur envoie un signe incontestable : son fils Jésus. "Est-ce qu’il faut vraiment que je donne ma vie pour ces minables, s’interroge le Christ sous la plume de Houellebecq, est-ce qu’il faut à ce point être explicite ?" Dernière phrase du livre : "Il semblerait que oui." Tout est accompli.

Pour une foi

Que le message chrétien soit validé par un écrivain majeur contemporain mettra sans doute du baume au cœur des catholiques. Et ne manquera pas d’interroger les autres.

En ces temps où la religion chrétienne est mise à mal par les scandales qui touchent l’Église, Michel Houellebecq la revalorise en son essentiel. En soutenant que l’amour est une preuve tangible de l’existence du Dieu de Jésus-Christ et, qu’en définitive, le bonheur ne peut se rencontrer en nos vies qu’au travers d’un amour gratuit, l’écrivain français, par la pureté de son propos, clarifie le débat. Ou plutôt en rappelle le préalable, dont devraient se souvenir les croyants comme les détracteurs du christianisme : pas plus que l’éloge de la foi vécue ne peut servir d’excuse aux errements de l’Église, pas plus les fautes de l’institution ne peuvent discréditer la légitimité de l’acte de foi.

"Que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu’ainsi votre joie soit complète." Cette promesse de bonheur exprimée par Jésus de Nazareth se devait d’être un jour expertisée par Michel Houellebecq. Car le succès mondial de ses romans parfaitement déceptifs s’explique moins par la maestria de leur auteur à refléter avec des mots justes le regard désabusé que le monde contemporain mérite qu’on porte sur lui qu’au fait qu’une unique question, la seule qui finalement nous importe, y est inlassablement posée : comment parvenir à être heureux ?

Déçu de tout, le personnage de Sérotonine finit par perdre l’espoir de connaître à nouveau le bonheur et se fixe un objectif moins ambitieux : ne pas souffrir. Pour y parvenir, une augmentation de sa prise de Captorix sera nécessaire. Pourtant, reconnaît-il, ce produit "ne donne aucune forme de bonheur, ni de réel soulagement" mais, "transformant la vie en une succession de formalités" indolores, parvient à l’anesthésier jusqu’à son terme.

La description du médicament ouvrait le roman : "C’est un comprimé blanc, ovale et sécable." Mais quand on le referme, c’est un autre remède au mal de vivre qui vient à l’esprit, blanc et sécable lui aussi : une hostie.

De

De

Du vaticaniste Sandro Magister sur son blog « settimo cielo » traduit par notre confrère « diakonos.be » :

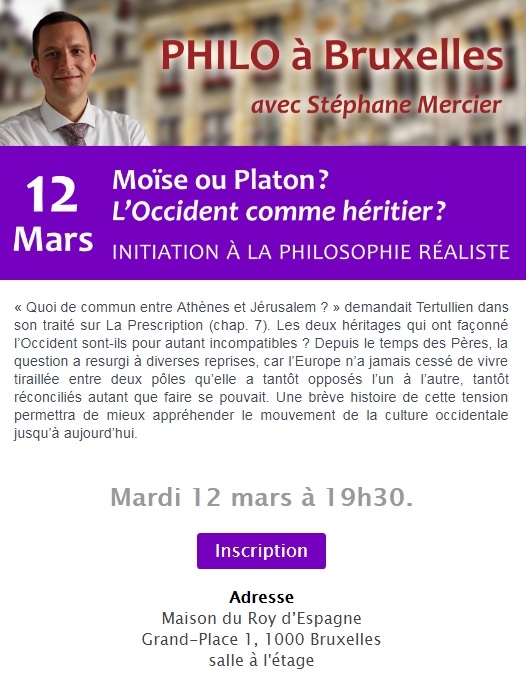

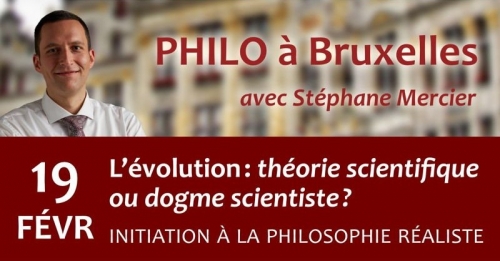

Du vaticaniste Sandro Magister sur son blog « settimo cielo » traduit par notre confrère « diakonos.be » : « L’évolution » | Conférence de Stéphane Mercier : 19 février

« L’évolution » | Conférence de Stéphane Mercier : 19 février