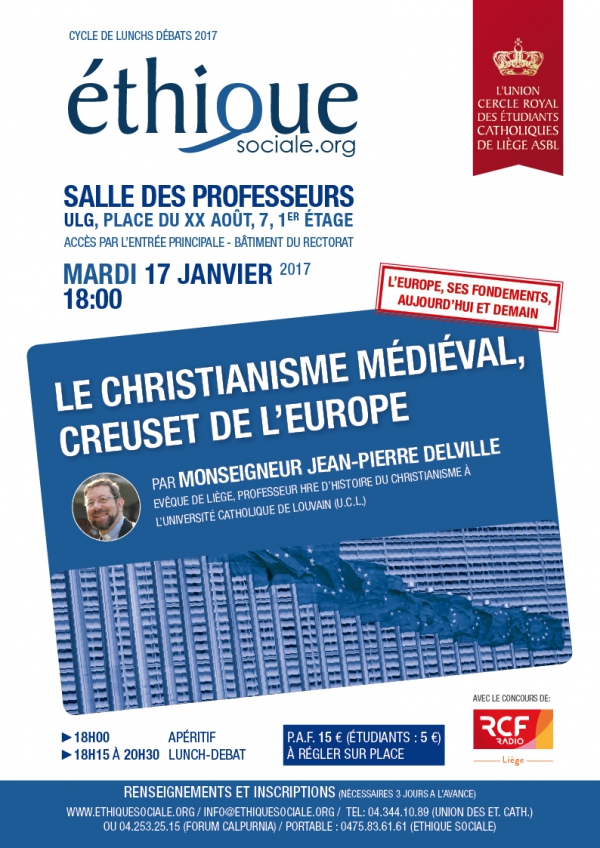

A l’invitation de l’Union des étudiants catholiques et du groupe « Ethique sociale » Mgr Delville donnait, le 17 janvier dernier à l’Université de Liège, une conférence très suivie sur « Le christianisme médiéval, creuset de l’Europe ». Nous aurons l’occasion d’y revenir. En avant-première, nous avons épinglé, à l’écoute de l’enregistrement du débat, sa réponse à l’une des questions posées selon l’esprit du temps. Les intertitres sont de notre fait.

A l’invitation de l’Union des étudiants catholiques et du groupe « Ethique sociale » Mgr Delville donnait, le 17 janvier dernier à l’Université de Liège, une conférence très suivie sur « Le christianisme médiéval, creuset de l’Europe ». Nous aurons l’occasion d’y revenir. En avant-première, nous avons épinglé, à l’écoute de l’enregistrement du débat, sa réponse à l’une des questions posées selon l’esprit du temps. Les intertitres sont de notre fait.

Question: Pour aller vers l'oecuménisme, revoit-on le poids de certains dogmes nés au Moyen-Âge et qui malheureusement ont provoqué des schismes?

Réponse de Mgr Delville:

Les dogmes chrétiens c’est, à 99%, l’antique Credo de Nicée-Constantinople (325- c.380)

Le Concile de Nicée, avec la rédaction du Credo, complété à Constantinople vers 380, c'est évidemment la base des dogmes chrétiens. Les dogmes chrétiens, c'est le Credo du Concile de Nicée à 99%. C'est évidemment une formulation du contenu de la Foi chrétienne, dans des termes de philosophie grecque de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'en grec "dogma", signifie "avis", ce n'est pas le dogme au sens français du terme. Donc, c'est une manière de donner un avis sur la nature de la Foi et aussi ne le faire que pour contrer une déviation et pas nécessairement pour vouloir tout définir.

Le dogme met simplement des balises contre des déviations de la Foi.

La Foi chrétienne est toujours un mystère: c'est un mystère d'amour, c'est un mystère de don, c'est un mystère de grâce, ça échappe à toute définition. Le dogme met simplement des balises contre des déviations qui seraient véritablement transformatrices, négativement parlant, de la Foi. […] Certains ont dit: "Constantin, qui assistait au Concile de Nicée, a changé l'Evangile puisqu'il a dit: "Jésus est Dieu" alors que ce n'est pas marqué comme ça, tel quel, dans l'Evangile." Ça, c'est vraiment une simplification et même une manière fausse de voir la réalité. Dans la Foi chrétienne, dans l'Evangile lui-même, il y a ce que je vous ai dit, à savoir que le critère d'être Dieu, c'est le Christ. Et ce n'est pas la philosophie platonicienne des idées. Donc, si on dit que le Christ est Dieu, ce n'est pas une espèce d'affirmation dogmatique, comme quoi il est plus qu'un être humain normal, c'est une manière de dire que l'absolu se dit en Lui et qu'on reconnaît un absolu en Lui. Et donc ça, c'est producteur de sens. Quand on dit qu'en Jésus l'absolu se dit, c'est totalement paradoxal parce qu'en Jésus l'absolu a l'air d'être contredit par l'anéantissement, par la mort, par la souffrance, par l'Incarnation. Et pourtant, il faut conjuguer cette existence historique de Jésus, donc limitée, avec, en même temps, l'idée qu'il y a là-dedans un absolu qui se dit et donc ça, c'est Dieu. C'est un double pôle, si vous voulez, un pôle entre l'humain et le divin, sous tension, mais qui est productif. Si vous dites simplement "Jésus est le Fils de Dieu, mais Il n'est pas Dieu", vous aplatissez tout et puis ça n'est plus productif.

Le Credo ne dit pas tout de notre Foi.

Donc, le dogme maintient les choses pour qu'on ne simplifie pas à outrance et qu'on ne dénature pas une Foi qui est productive de sens et productive de salut et d'engagement. Donc, en ce sens-là, il est très important. La définition est très importante, mais elle n'est pas exhaustive. Même s'il a évidemment une volonté de synthèse, le Credo ne réduit pas la Foi à l'ensemble de ces 25 lignes. Tant il est vrai que, si à la Messe, on récite le Credo le dimanche, et seulement depuis l'époque de Charlemagne, ça n’empêche pas qu'on doive lire les Evangiles avant d'avoir lu le Credo et que le Credo ne doive pas remplacer les Evangiles. En effet, on pourrait dire "le Credo simplifie, synthétise, pourquoi encore lire les Evangiles? Ça nous complique les affaires! Surtout qu'il y en a quatre." [rire de Mgr Delville]. Donc le Credo/la définition de Foi/le dogme balise les choses mais ne veut pas totalement et exhaustivement définir les choses. Donc le recours aux autres sources est fondamental et nous montre la richesse du mystère de la Foi.

Une seule formulation dogmatique fondamentale au Moyen-Âge : contre l’iconoclasme

Dans les définitions dogmatiques du Moyen-Âge, il n'y en a pas tellement, il y a le deuxième Concile de Nicée, qui est contre l'iconoclasme. Ça, c'est tout à fait fondamental. Vous allez me dire: "C'est peut-être un peu banal, l'iconoclasme, c'est un accident de l'histoire." Non, l'iconoclasme anéantit l'image. Nous sommes à l'époque de l'Islam, donc c'est le même courant iconoclaste dans le christianisme que dans l'Islam qui détruit l'image.

La destruction de l'image empêche, en quelque sorte, la représentation de la Foi, puisqu'on ne peut plus la représenter. Or, la représentation de la Foi permet l'interprétation de la Foi. Si vous représentez une figure de Saint dans un vitrail, dans une peinture ou dans une sculpture, vous pouvez, avec votre petit enfant, dire: "Ah! tiens, regarde, ça, c'est le Curé d'Ars et il tient un livre à la main" - "Pourquoi?" - "Il tient un chapelet." - "Pourquoi?" - "Il est habillé comme ça." - "Pourquoi?" - "Il a vécu comme ça." - "Quand? Pourquoi?". Vous vous faites l'interprète de la personne. Vous voyez Saint Joseph, Sainte Marie, la Sainte Famille, vous expliquer à votre enfant qui Ils sont, mais avec vos mots à vous. Donc l'image est productrice de nouvelles interprétations qui proviennent d'un chacun et qui sont, en même temps, infinies, parce que chacun va redire la Foi à travers l'image à sa façon.

Le Christianisme est fondamentalement une religion de l'image.

Le Christ est image du Père, nous disent les Écritures. Donc, pour le Christianisme, il y a toujours l'importance d'avoir une image des choses parce qu'elle est productrice de sens et elle est productrice d'une interprétation personnalisée. Chaque chose dans l'univers est image d'une autre chose; le Moyen-Âge était très conscient de cela. C'est une peu ce qu'on appelait l'allégorie: chaque plante, chaque élément de la Création est symbole de quelque chose. Le Pape, Innocent III je crois, offre au roi d'Angleterre, Jean sans Peur, lors de son intronisation, trois pierres précieuses, et il explique dans sa lettre "Tu as une rouge, tu as une verte, tu as un bleue. Celle-ci signifie ça, l'autre signifie ça, la troisième signifie ça." C'est un cadeau symbolique parce que, pour le Moyen-Âge, la pierre précieuse, la couleur, c'est tout un symbole, c'est tout un langage. Donc, cette idée que chaque chose est l'image d'autre chose, que l'être humain est l'image d'autre chose, qu'il est l'image de Dieu en lui, est fondamental. C'est pour cela que le Christianisme accepte l'image et la valorise, et a condamné l'iconoclasme. Ça, c'est une grande définition dogmatique du Moyen-Âge ! »

(Verbatim)

JPSC

A l’invitation de l’Union des étudiants catholiques et du groupe « Ethique sociale » Mgr Delville donnait, le 17 janvier dernier à l’Université de Liège, une conférence très suivie sur « Le christianisme médiéval, creuset de l’Europe ». Nous aurons l’occasion d’y revenir. En avant-première, nous avons épinglé, à l’écoute de l’enregistrement du débat, sa réponse à l’une des questions posées selon l’esprit du temps. Les intertitres sont de notre fait.

A l’invitation de l’Union des étudiants catholiques et du groupe « Ethique sociale » Mgr Delville donnait, le 17 janvier dernier à l’Université de Liège, une conférence très suivie sur « Le christianisme médiéval, creuset de l’Europe ». Nous aurons l’occasion d’y revenir. En avant-première, nous avons épinglé, à l’écoute de l’enregistrement du débat, sa réponse à l’une des questions posées selon l’esprit du temps. Les intertitres sont de notre fait.  « Chers frères et sœurs,

« Chers frères et sœurs, Le bureau chargé de la communication de la Prélature nous confirme que le pape François a nommé Monseigneur Fernando Ocariz prélat de l’Opus Dei.

Le bureau chargé de la communication de la Prélature nous confirme que le pape François a nommé Monseigneur Fernando Ocariz prélat de l’Opus Dei.