D'agencia.ecclesia.pt :

Lisbonne 2023 : les JMJ comptent déjà 313 000 pèlerins et 22 000 volontaires, les inscriptions étant terminées

30 juin 2023

L'organisation met à jour les données de la rencontre mondiale, un mois avant son début.

Lisbonne, 30 juin 2023 (Ecclesia) - Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) Lisbonne 2023 comptent déjà 313 000 pèlerins et 22 000 volontaires dont l'inscription est terminée, un mois avant le début de la rencontre mondiale promue par l'Église catholique, a déclaré aujourd'hui l'organisation portugaise.

"Sur les 663 000 pèlerins inscrits lors de la première phase et provenant de 204 pays, 480 000 sont passés à la deuxième phase d'inscription et, à l'heure actuelle, il y a 313 000 pèlerins, représentant 151 pays différents", indique une note envoyée à l'agence ECCLESIA.

Le nouveau bilan de la Fondation JMJ Lisbonne 2023 est basé sur les données recueillies jusqu'à ce jeudi, et l'organisation a rappelé que "à mesure que la date de la rencontre approche, nous assistons à une croissance de l'intérêt et de l'adhésion à la plus grande rencontre du Pape avec les jeunes du monde entier.

Les pays ayant le plus grand nombre de pèlerins inscrits sont l'Espagne (58 531), l'Italie (53 803), la France (41 055), le Portugal (32 771) et les États-Unis (14 435) ;

70 % des pèlerins qui se sont inscrits ont demandé un hébergement et environ 90 % ont demandé un soutien alimentaire, et les JMJ de Lisbonne 2023 se sont engagées à fournir près de 3 millions de repas.

Par l'intermédiaire des paroisses des diocèses d'accueil (Lisbonne, Santarem et Setubal), la JMJ Lisbonne 2023 a identifié 7138 familles "disponibles pour accueillir les jeunes pèlerins chez elles" ; au total, plus de 472 926 places d'hébergement ont été identifiées.

Selon les dernières données, 32 717 jeunes de 143 pays ont commencé à s'inscrire comme volontaires, dont 22 282 ont terminé le processus d'inscription.

Pour les JMJ de Lisbonne 2023, un total de 10 000 vêtements sont en cours de production pour les prêtres et les évêques qui participeront aux cérémonies religieuses.

Une usine de burels de Serra da Estrela a été choisie pour fabriquer une ceinture qui sera incluse dans le vêtement principal porté à Lisbonne par le pape François.

"C'est la première fois que le burel est utilisé dans un vêtement papal, ce qui représente un symbole de la participation de l'intérieur du pays - et de la culture traditionnelle portugaise - à ces célébrations", indique l'organisation portugaise.

L'Association nationale des producteurs de protéagine, d'oléagineux et de céréales a fait don de deux tonnes de blé de l'Alentejo pour la fabrication des hosties de l'Eucharistie, qui seront produites par les Sœurs Clarisses du Monastère du Cœur Immaculé de Marie, à Estrela, Lisbonne.

Le projet "Cité de la joie", situé à Belém, comprend une foire aux vocations pour présenter les différents mouvements et ordres religieux, ainsi qu'une chapelle et les 150 confessionnaux qui ont été fabriqués dans les prisons de Paços de Ferreira, Porto et Coimbra.

En tout, la JMJ Lisbonne 2023 a payé 43 mille euros pour les confessionnaux, y compris le paiement du travail effectué par les détenus de ces établissements.

Au "Parc du pardon", pour administrer le sacrement de la réconciliation, 2 600 prêtres sont inscrits, ce qui permettra de se confesser dans les cinq langues officielles des JMJ Lisbonne 2023 - portugais, anglais, français, espagnol et italien.

Dans le cadre d'un partenariat avec la Global Tree Initiative, il a été possible de planter près de 17 000 arbres dans le monde entier, dédiés aux JMJ de Lisbonne 2023.

" Basées sur l'engagement d'être les JMJ les plus durables jamais réalisées et en accord avec les propositions du Pape François pour une écologie intégrale, les JMJ de Lisbonne 2023 encourageront le calcul de l'empreinte écologique laissée par cette réunion à grande échelle, s'engageant à développer des actions de soutien et de protection de l'environnement, telles que la plantation d'arbres dans le monde entier ", indique l'organisation de la réunion.

Les JMJ sont nées de l'initiative du pape Jean-Paul II, après le succès de la rencontre organisée à Rome en 1985 à l'occasion de l'Année internationale de la jeunesse.

La première édition a eu lieu à Rome en 1986 et s'est ensuite tenue dans les villes suivantes : Buenos Aires (1987), Saint-Jacques-de-Compostelle (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manille (1995), Paris (1997), Rome (2000), Toronto (2002), Cologne (2005), Sydney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracovie (2016) et Panama (2019).

La prochaine édition internationale aura lieu dans la capitale portugaise du 1er au 6 août 2023, après avoir été reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19.

https://www.jmj.be/

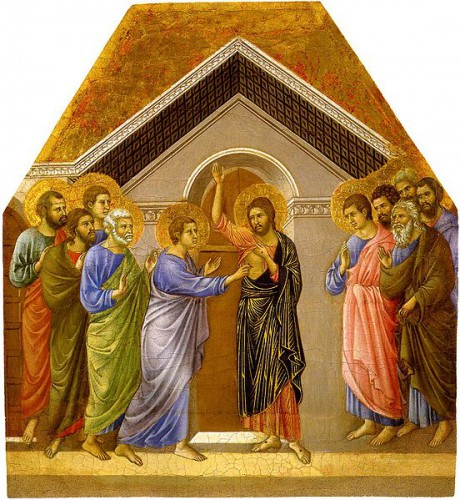

Le mercredi 29 juin 2005, Benoît XVI a consacré

Le mercredi 29 juin 2005, Benoît XVI a consacré

Saint Jean Climaque (v. 575-v. 650)

moine au Mont Sinaï