Il s'agit tout particulièrement du débat autour de la question de la liberté religieuse où Vatican II a "innové" et semble avoir rompu avec les condamnations de cette même liberté religieuse par Pie IX au XIXème siècle. C'est un des points majeurs du débat qui opposa et oppose toujours les traditionalistes (Mgr Lefebvre, l'abbé de Nantes, aujourd'hui décédés, et d'autres encore bien vivants) aux tenants de la Réforme conciliaire.

BELGICATHO - Page 2399

-

Le débat autour de Vatican II se poursuit...

-

Révoltes "arabes" ou "révoltes ethniques et religieuses" ?

"Les médias occidentaux ont regardé dans leur propre miroir les bouleversements en cours dans le monde arabe. Ils y ont vu un mouvement irréversible vers la démocratie libérale. La réalité est infiniment plus complexe. Un seul pays, la Tunisie, s’achemine actuellement vers des élections pluralistes. Mais la situation sociale et la situation sécuritaire y sont dégradées : d’où la montée du chômage et les vagues d’émigration.

Ailleurs nous assistons surtout à des luttes ethniques et religieuses : querelles tribales au Yémen et en Libye, conflits entre majoritaires et sunnites au pouvoir à Bahrein, affrontements entre sunnites majoritaires et Alaouites au pouvoir en Syrie.

"Polémia" livre ici l’analyse de l’africaniste Bernard Lugan.

-

Une belle chronique pascale...

Un ami, sur facebook, attire mon attention sur une note publiée par Benoît Lobet que je partage volontiers avec vous, à découvrir ICI et qui commence ainsi :

"Pour la liturgie, Pâques est un jour de fête qui dure huit jours : une "octave". Toute une semaine pour accueillir dans nos vies la Bonne Nouvelle de la Résurrection, accompagnés par les récits évangéliques des apparitions du Ressuscité : aux femmes, à la Madeleine, aux disciples d'Emmaüs, aux apôtres, etc... Et toujours ce même scénario : Jésus apparaît - on ne le reconnaît pas -il fait un signe - alors on le reconnaît, mais lui disparaît, et on s'en va porter la nouvelle. Scénario important, constitutif sans aucun doute de notre foi pascale : nous-mêmes, en effet, ne bénéficions plus d'apparitions du Ressuscité, mais les signes qui permirent aux premiers témoins de le reconnaître nous sont toujours donnés dans l'Eglise. Les sacrements sont-ils autre chose, par exemple?"

Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Témoignages 0 commentaire -

L'instrumentalisation douteuse d'un dramatique fait divers

Tout le monde est au courant de cette terrible histoire où un père de famille aurait mis fin à la vie de sa femme et de ses enfants. S'il s'était agi d'un quelconque quidam, le fait aurait été rapporté comme il se doit mais, ici, il est surexploité parce qu'il s'agit d'un aristocrate "catholique pratiquant", dit la presse :

« Issu d’une famille aristocrate de Versailles, ce catholique pratiquant pourrait avoir basculé dans un ‘délire mystique’ » explique mardi Direct Matin, s’inspirant des déclarations d’un ami d’enfance de Xavier Dupont de Ligonnès qui assure aussi qu’« ils n’avaient pas de problèmes d’argent »… Pour mieux se rassurer, 20 Minutes a interrogé « les responsables de l’enseignement religieux » (sic) d’Anne et de Benoît qui assurent qu’il n’y avait « rien d’excessif dans leur foi ». Ouf. Sauf que… Xavier Dupont de Ligonnès avait perdu la foi : seul Le Figaro l’avait relevé… mardi en fin d’après-midi."

source : Nouvelles de France

-

Apprentissage de la lecture : méthode globale, mixte, syllabique ou alphabétique ?

Nous avons trouvé, sur le site "skhole.fr", un excellent dossier consacré à l'apprentissage de la lecture qui nous conforte dans l'idée que la très mauvaise orthographe constatée dans l'enseignement, et la pauvreté de pensée, trouve son origine dans les méthodes utilisées à l'école pour apprendre à lire.

Nous avons trouvé, sur le site "skhole.fr", un excellent dossier consacré à l'apprentissage de la lecture qui nous conforte dans l'idée que la très mauvaise orthographe constatée dans l'enseignement, et la pauvreté de pensée, trouve son origine dans les méthodes utilisées à l'école pour apprendre à lire."Depuis près d’un demi-siècle se développe et se répète ce qu’il est convenu d’appeler la « querelle » des méthodes de lecture employées à l’école primaire, opposant principalement les défenseurs des méthodes « globales » et « mixtes » aux tenants des méthodes « syllabiques » ou « alphabétiques ».

découvrir ce dossier ici : dossier méthodes de lecture

Lire ci-dessous les conclusions qu'en tire J. Gautier :

-

"J'ai adoré ce pays"

Dans une note consacrée sur "Medium4You" à la fête nationale en Afrique du Sud ("The Freedom Day"), Eric Bruckmann se livre à un parallèle entre ce pays et le nôtre :

"...j’ai adoré ce Pays et je voulais profiter de l’occasion de cette fête Nationale pour vous faire remarquer quelques similitudes entre Mon Pays et celui-là :

-

Un nouveau site Internet pour le Conseil pontifical pour les Laïcs

"Le nouveau site Internet du Conseil pontifical pour les Laïcs sera lancé le 30 avril, à la veille de la béatification de Jean-Paul II, pour « rendre hommage » au grand pape de l'apostolat des laïcs, indique aujourd'hui un communiqué de ce dicastère romain.

Le site officiel du Conseil pontifical pour les Laïcs (www.laici.va), sera en ligne à partir du 30 avril 2011, et « il offrira en quatre langues - italien, anglais, espagnol et français - et à travers une présentation graphique riche d'images, des informations et des approfondissements concernant les activités de ce dicastère du Saint-Siège qui est au service des fidèles laïcs du monde entier ». Lire la suite sur ZENIT

-

Le réalisme moral en politique

Liberté Politique publie son numéro de printemps (N° 52)LE REALISME MORAL EN POLITIQUE : La responsabilité politique des chrétiens s’inscrit aujourd’hui dans un contexte d’enfermement de la conscience morale occidentale. Dans un système qui se fonde sur la privatisation des principes communs, on ne peut plus se contenter de vouloir remonter la pente politique sans s’attaquer aux causes du mal. Une société ne peut tenir longtemps sans principes substantiels sur le vrai et le bien. Ce défi, plus moral que politique, condamne-t-il les chrétiens à la position d’idéalistes minoritaires ? La seule réponse consiste à se soustraire à l’horizon politicien : la vraie victoire des chrétiens, c’est l’enrichissement du débat public par un peu plus de vérité et l’orientation de la politique vers plus de bien et moins de mal.

Liberté Politique publie son numéro de printemps (N° 52)LE REALISME MORAL EN POLITIQUE : La responsabilité politique des chrétiens s’inscrit aujourd’hui dans un contexte d’enfermement de la conscience morale occidentale. Dans un système qui se fonde sur la privatisation des principes communs, on ne peut plus se contenter de vouloir remonter la pente politique sans s’attaquer aux causes du mal. Une société ne peut tenir longtemps sans principes substantiels sur le vrai et le bien. Ce défi, plus moral que politique, condamne-t-il les chrétiens à la position d’idéalistes minoritaires ? La seule réponse consiste à se soustraire à l’horizon politicien : la vraie victoire des chrétiens, c’est l’enrichissement du débat public par un peu plus de vérité et l’orientation de la politique vers plus de bien et moins de mal. -

4 mai : l'AED mobilise pour la défense de la liberté religieuse

L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) organise le 4 mai 2011, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, l’opération « la Palme de la Liberté », en faveur du respect de la liberté religieuse dans le monde.

L’AED estime que ce sont actuellement 200 millions de chrétiens, mais aussi des hindous et des musulmans, qui font l’objet d’humiliations, de discriminations, parfois d’hostilités violentes et même de véritables persécutions à cause de leur foi. C’est le cas en Irak, en Egypte, en Turquie, en Inde, au Pakistan, en Chine ou encore en Corée du Nord... « Aujourd’hui, une personne sur deux vit dans un pays où la liberté religieuse n’est pas pleinement respectée », rappelle Marc Fromager, directeur de l’AED (France).

L’AED estime que ce sont actuellement 200 millions de chrétiens, mais aussi des hindous et des musulmans, qui font l’objet d’humiliations, de discriminations, parfois d’hostilités violentes et même de véritables persécutions à cause de leur foi. C’est le cas en Irak, en Egypte, en Turquie, en Inde, au Pakistan, en Chine ou encore en Corée du Nord... « Aujourd’hui, une personne sur deux vit dans un pays où la liberté religieuse n’est pas pleinement respectée », rappelle Marc Fromager, directeur de l’AED (France). -

Conférence sur le développement à l'ONU : nouvelles manoeuvres totalitaires

Le document final de la conférence sur le développement ignore les préférences nationales

Le document final de la conférence sur le développement ignore les préférences nationalesLes représentants se pressaient vers la salle de conférence de l’ONU vendredi dernier juste avant trois heures de l’après-midi. Ils avaient passé toutes les nuits de la semaine, jusqu’à quasi deux heures du matin la nuit précédente, à négocier sans réussir à trouver un accord. En ce moment, ils n’avaient que vingt minutes pour décider si ils allaient ou non donner leur accord à la dernière version du document final, qui n’était pas la leur mais une version mise en place par le facilitateur de la session.

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Ethique, International, Société 0 commentaire -

Une pétition que nous relayons bien volontiers...

... d'autant plus que la Belgique est placée sous le patronage de saint Joseph !

La pétition ci-dessous a été lancée le 5 mars 2011 sur http://www.josephologie.info et elle a déjà reçu pas mal de signatures. Mais il en faut toujours plus.

Ne tardez donc pas, s’il vous plait, à la reproduire dans votre langue et à la diffuser.

Votre très cordial et dévoué en Jésus, Marie, Joseph. Doublier-Villette -

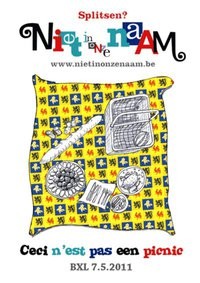

(Ceci n’est) PAS EEN PICNIC

le 7 mai,à Bruxelles,Parc de Koekelberg"(Ceci n'est) PAS EEN PICNIC"

le 7 mai,à Bruxelles,Parc de Koekelberg"(Ceci n'est) PAS EEN PICNIC"