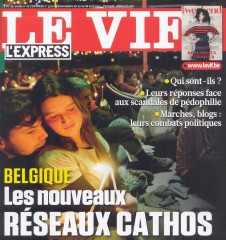

Les "nouveaux réseaux cathos" belges font la une du Vif de ce 22 avril.

Un dossier d'une dizaine de pages leur est consacré avec ce "chapeau" : "En marge d'une Eglise en crise et d'un pilier chrétien effrité se développe, chez les fervents défenseurs du pape comme dans d'autres courants de la planète catho, une culture de réseaux qui dessine, peut-être, le futur visage du catholicisme en Belgique."

Ce dossier est l'oeuvre du journaliste Olivier Rogeau qui "balaye" de façon assez objective et exhaustive les différents aspects de ce "phénomène" en accordant une large place aux initiatives des jeunes et aux communautés nouvelles.

En page 37, sous le titre "Des blogueurs belges défendent le pape" (titre un peu restrictif en ce qui nous concerne), Olivier Rogeau présente BELGICATHO :

"Inspiré par le succès des blogs cathos français, le Verviétois Yves Willemaers a lancé, avec quelques amis, son site sur la blogospphère. Son but? "Offrir une info différente de celle des organes de presse traditionnels largement hostiles à Rome". Oeuvre de "laïques qui souhaitent lutter contre la désinformation", le blog Belgicatho est ouvertement "dévolu à la défense et à l'illustration des valeurs catholiques et authentiquement humaines dans notre pays" (sic).

"Ancien enseignant, coordinateur du Relais de Saint-Vincent de Paul - aide alimentaire aux démunis -, Willemaers défend la doctrine morale du pape et soutient les Marches pour la Vie. Il blâme "la tiédeur" d'une grande partie du haut clergé belge et estime que les médias catholiques officiels "ne sont pas à la hauteur", voire "contribuent insidieusement à l'affaiblissement de l'Eglise par des remises en question et des critiques à peine voilées de l'institution".

"Le cyber-catho belge raconte : "J'ai créé mon site à la mi-janvier 2011, en réaction au climat "cathophobe" entretenu dans la société depuis l'accession de Mgr Léonard à l'archiépiscopat et depuis le scandale de la pédophilie qui a jeté le discrédit sur l'Eglise toute entière. Quelques semaines après le lancement, j'avais déjà 400 visites par jour."

"La notoriété des sites étant dopée par les renvois réciproques entre blogueurs, Willemaers se réjouit de voir son blog "linké" par le site français "Benoît-et-moi" créé par une mathématicienne avec laquelle il a des contacts. "En revanche, en tant que défenseur résolu de l'unité de la Belgique, j'apprécie peu les sites catholiques hexagonaux d'extrême-droite sensibles aux thèses nationalistes flamandes."

Les catholiques sont-ils des chiens muets ? Une certaine « pastorale » de l’enfouissement répandue dans les milieux cléricaux depuis la fin des années 1960 en donne encore souvent l’image. Dans le cadre d’une enquête sur les catholiques parue dans l’hebdomadaire français

Les catholiques sont-ils des chiens muets ? Une certaine « pastorale » de l’enfouissement répandue dans les milieux cléricaux depuis la fin des années 1960 en donne encore souvent l’image. Dans le cadre d’une enquête sur les catholiques parue dans l’hebdomadaire français

Vendredi, Benoît XVI présidera, comme chaque année la célébration de la passion du Seigneur en la basilique Saint-Pierre. Puis il se rendra au Colisée dans la soirée pour le traditionnel chemin de Croix. La nouveauté de cette année, c’est l’interview exceptionnelle accordée par le Pape à Rai 1, première chaîne télévisée du service public italien. Benoît XVI a accepté de répondre à des questions sur Jésus envoyées à l’avance par des fidèles. L’émission, qui a déjà été enregistrée, sera diffusée ce Vendredi Saint à 14h10 (heure de Rome) dans le cadre de l’émission "à son image". Parmi les questions sélectionnées figurent celle d’une petite Italo-Japonaise de 7 ans qui a vécu le récent séisme, d’une femme musulmane de la Côte d’Ivoire où les violences post-électorales ont fait de nombreux morts, de sept jeunes étudiants chrétiens de Bagdad qui risquent leur vie tous les jours et d’une mère italienne qui prend soin de son fils plongé depuis deux ans dans un coma profond. Les thèmes seront ceux de la douleur, de la paix, et de la persécution.

Vendredi, Benoît XVI présidera, comme chaque année la célébration de la passion du Seigneur en la basilique Saint-Pierre. Puis il se rendra au Colisée dans la soirée pour le traditionnel chemin de Croix. La nouveauté de cette année, c’est l’interview exceptionnelle accordée par le Pape à Rai 1, première chaîne télévisée du service public italien. Benoît XVI a accepté de répondre à des questions sur Jésus envoyées à l’avance par des fidèles. L’émission, qui a déjà été enregistrée, sera diffusée ce Vendredi Saint à 14h10 (heure de Rome) dans le cadre de l’émission "à son image". Parmi les questions sélectionnées figurent celle d’une petite Italo-Japonaise de 7 ans qui a vécu le récent séisme, d’une femme musulmane de la Côte d’Ivoire où les violences post-électorales ont fait de nombreux morts, de sept jeunes étudiants chrétiens de Bagdad qui risquent leur vie tous les jours et d’une mère italienne qui prend soin de son fils plongé depuis deux ans dans un coma profond. Les thèmes seront ceux de la douleur, de la paix, et de la persécution.