De Ngala Killian Chimtom sur Crux :

L'archevêque du Cameroun déclare que les prêtres sont « prêts à mourir pour l'Évangile »

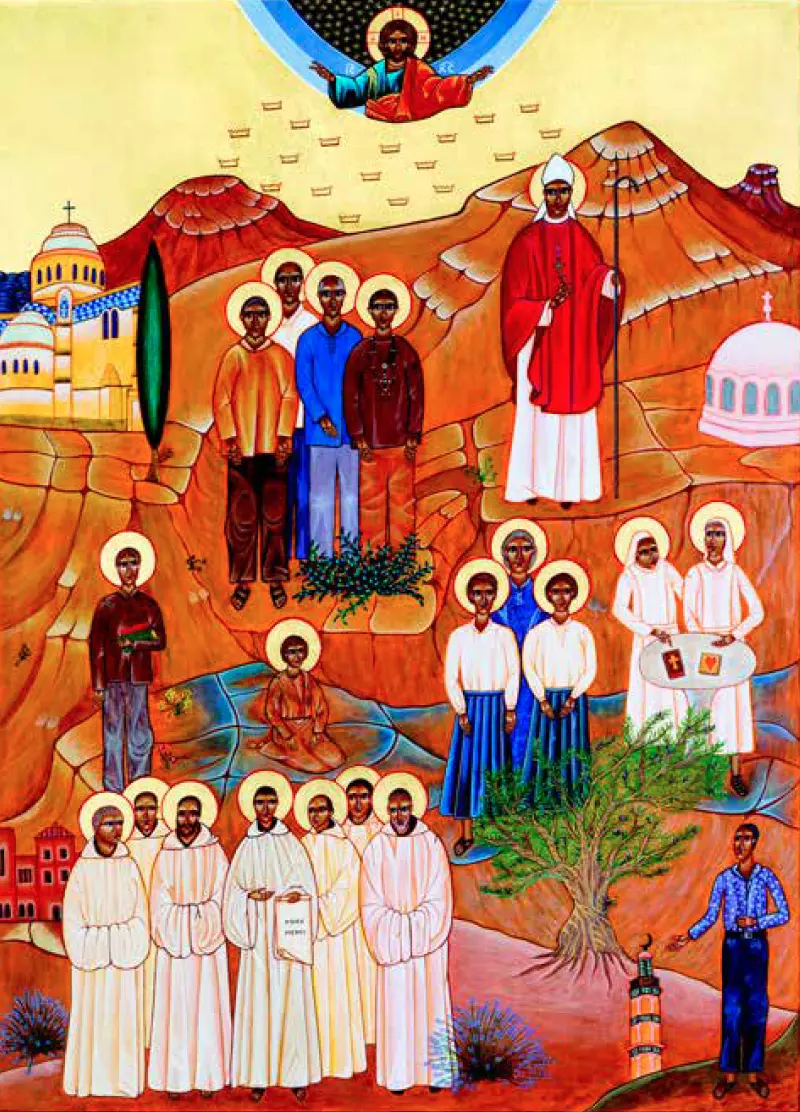

YAOUNDÉ, Cameroun – L’archevêque Andrew Nkea Fuanya de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, déclare que les prêtres qui servent dans les régions anglophones du Cameroun ravagées par la guerre « sont prêts à mourir pour l’Évangile ».

Nkea s'adressait à Crux en marge de la 78e réunion ordinaire des évêques de la Conférence épiscopale de Bamenda qui s'est tenue à Bamenda du 16 au 22 août.

Le conflit découle de l’héritage colonial complexe et des arrangements politiques post-indépendance du pays.

En 1961, un plébiscite organisé par l'ONU a abouti à la réunification du Cameroun méridional britannique avec l'ancien territoire français pour former la République fédérale du Cameroun.

La structure fédérale a été démantelée en 1972 à la suite d'un référendum controversé en faveur d'un État unitaire centralisé dominé par un gouvernement majoritaire francophone.

Le ressentiment s’est intensifié face à la nomination systématique de francophones à des postes clés dans les régions anglophones, à l’exploitation de leurs riches ressources naturelles et à l’imposition perçue de la langue et des pratiques françaises dans les écoles et les tribunaux anglo-saxons.

Les frustrations accumulées ont éclaté en manifestations à grande échelle en 2016, menées par des avocats et des enseignants exigeant des réformes.

Le gouvernement a adopté une ligne dure, transformant finalement la crise en un conflit armé violent avec des groupes séparatistes déclarant l’indépendance de la république autoproclamée d’« Ambazonie ».

Selon l'International Crisis Group, le conflit a fait au moins 6 500 morts. Près d'un million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, et plus de 70 000 d'entre elles ont cherché refuge au Nigéria.

Le conflit a également rendu difficiles les investissements dans les infrastructures, aggravant un réseau routier déjà délabré.

Nkea a déclaré à Crux qu'au milieu du conflit et des difficultés sociales, les prêtres et les évêques catholiques de la région ont gardé foi en leur mission de diffuser la Bonne Nouvelle.

« Les prêtres ont donné leur vie pour la foi. Ils sont prêts à mourir pour l'Évangile, et donc, là où il y a un chrétien, il y a un prêtre », a déclaré l'archevêque à Crux .

« Les prêtres sont déterminés, et nous avons des prêtres et des religieuses très héroïques qui dirigent des hôpitaux, des centres de santé, des écoles et d’autres services sociaux », a-t-il déclaré.

L’archevêque a noté que même si les conflits et l’inaccessibilité présentent de réels défis, ils sont extérieurs à la mission fondamentale de l’Église.

« Ces deux problèmes ne sont pas des problèmes d'évangélisation. Ce sont des problèmes sociaux, mais ils n'affectent pas notre diffusion de l'Évangile », a-t-il déclaré à Crux .

« Personnellement, lorsque je me déplace dans des zones inaccessibles en voiture, je gare mon véhicule et je continue à vélo. Dans les endroits inaccessibles même à vélo, nous continuons à pied. Nous voyons des vidéos et des témoignages de prêtres et d'évêques parcourant de longues distances à pied pour rejoindre leurs communautés. Je tiens à souligner que ces difficultés de transport sont des problèmes sociaux, et non des obstacles à l'évangélisation elle-même », a expliqué l'archevêque.

« Partout où il y a un chrétien, nous mettons tout en œuvre pour l’atteindre », a-t-il déclaré, soulignant la détermination des clercs et des religieux des deux régions à ne laisser aucun croyant « sans soutien spirituel », quels que soient leur localisation ou les défis à relever pour l’atteindre.

.png)