Du site de Valeurs Actuelles :

Notre-Dame : la cathédrale sera reconstruite à l’identique

Après de longs mois d’hésitation, le sort de la cathédrale Notre-Dame est enfin arrêté : l’édifice sera reconstruit à l’identique, selon la décision d’Emmanuel Macron annoncée ce jeudi 9 juillet, rapporte notamment Le Point.

« Le président a fait confiance aux experts »

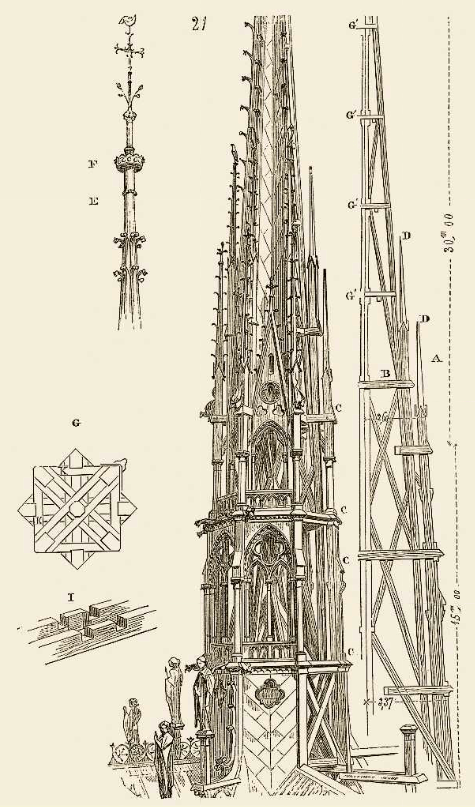

Le président a « acquis la conviction » que la cathédrale doit être restaurée à l’identique, a fait savoir l’Élysée dans la soirée, après une réunion de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA). Elle rassemblait des élus, experts et architectes du chantier. Le palais présidentiel ajoute : « Le président a fait confiance aux experts et préapprouvé dans les grandes lignes le projet présenté par l'architecte en chef (Philippe Villeneuve), qui prévoit de reconstruire la flèche à l'identique ».

Après l’incendie du 15 avril 2019, le chef de l’État avait pourtant émis l’hypothèse d'« un geste architectural contemporain » pour rebâtir la cathédrale. Des projets avaient alors émergé, prévoyant une flèche en verre, ou encore une terrasse panoramique. Finalement, au terme de la réunion de la CNPA, cette dernière a « approuvé à l'unanimité le parti de restauration proposé consistant à rétablir l'architecture de Viollet-le-Duc, en ce qui concerne la couverture et la flèche dans le respect des matériaux d'origine », a expliqué le sénateur Jean-Pierre Leleux, à la tête de la commission.

Vous pouvez faire un

Vous pouvez faire un

Les obsèques de l’humoriste et comédien Guy Bedos, décédé le 28 mai à l’âge de 85 ans, vont avoir jeudi 4 juin après-midi en l’église Saint-Germain-des-Prés. « Il n’était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises », a précisé son fils, Nicolas Bedos, sur Twitter. Lu sur le site web « aleteia » :

Les obsèques de l’humoriste et comédien Guy Bedos, décédé le 28 mai à l’âge de 85 ans, vont avoir jeudi 4 juin après-midi en l’église Saint-Germain-des-Prés. « Il n’était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises », a précisé son fils, Nicolas Bedos, sur Twitter. Lu sur le site web « aleteia » :