HOMÉLIE DU PAPE Jean Paul II

Journée mondiale de la Paix

Mercredi 1er janvier 1997

1. "Et voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus" (Lc 1, 31). Jésus signifie "Dieu qui sauve".

Jésus, le nom donné par Dieu lui-même, signifie : "Il n'y a de salut en personne d'autre" (Ac 4,12), si ce n'est en Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie. En lui, Dieu s'est fait homme, rejoignant ainsi tout être humain.

"Dieu a parlé jadis à nos pères par les prophètes, de diverses manières, mais en ces derniers temps, il nous a parlé par un Fils" (He 1, 1-2). Ce Fils est le Verbe éternel, un en substance avec le Père, fait homme pour nous révéler le Père et nous permettre de comprendre toute la vérité sur nous-mêmes. Il nous a parlé avec des paroles humaines, avec ses actes et sa vie même, de sa naissance à sa mort sur la Croix et à sa Résurrection.

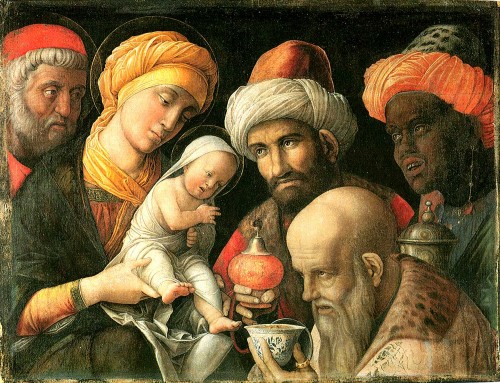

Dès le début, tout cela suscite l'émerveillement. Déjà les bergers qui se rendaient à Bethléem s'émerveillaient de ce qu'ils avaient vu, et les autres s'étonnaient de ce que les bergers leur racontaient sur le nouveau-né (cf. Lc 2, 18). Guidés par l'intuition de la foi, ils ont reconnu le Messie dans l'Enfant couché dans la crèche, et l'humble naissance à Bethléem du Fils de Dieu les a incités à proclamer avec joie la gloire du Très-Haut.

2. Dès le début, le nom de Jésus a appartenu à celui qui a été appelé ainsi le huitième jour après sa naissance. En un certain sens, en venant dans le monde, il a apporté avec lui ce nom qui exprime admirablement l'essence et la mission du Verbe incarné.

Il est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Par conséquent, lorsqu'il a reçu ce nom, ce qu'il était et ce qui devait être sa mission ont été révélés en même temps. Beaucoup en Israël ont été appelés par ce nom, mais lui l'a porté de manière unique, en accomplissant totalement sa signification : Jésus de Nazareth, Sauveur du monde.

3. Saint Paul, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, écrit : "Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi... pour que nous soyons adoptés comme fils" (Ga 4, 4-5). Dès le début, le temps a été associé au nom de Jésus. Ce nom l'accompagne dans sa vie terrestre immergée dans le temps, mais sans qu'il y soit soumis, puisqu'en lui se trouve la plénitude du temps. En effet, Dieu a apporté la plénitude du temps humain en entrant avec lui dans l'histoire de l'homme. Il n'est pas entré comme un concept abstrait. Il est entré comme un Père qui donne la vie - une vie nouvelle, la vie divine - à ses enfants adoptifs. Par l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons tous participer à la vie divine : enfants dans le Fils, destinés à la gloire de l'éternité.

Saint Paul approfondit ensuite cette vérité : "Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie : "Abba ! Père !"" (Ga 4, 6). En nous, êtres humains, la filiation divine vient du Christ et se réalise par la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit vient nous apprendre que nous sommes des enfants et en même temps rendre effective en nous cette filiation divine. Le Fils est celui qui, de tout son être, dit à Dieu : "Abba ! Père !".

Nous touchons ici au point culminant du mystère de notre vie chrétienne. En effet, le nom "chrétien" indique une nouvelle manière d'être, d'être à la ressemblance du Fils de Dieu. En tant que fils dans le Fils, nous avons part au salut, qui n'est pas seulement la délivrance du mal, mais qui est avant tout la plénitude du bien : du bien suprême de la filiation de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle la face de la terre (cf. Ps 103 [104], 30). En ce premier jour de la nouvelle année, l'Église nous invite à en prendre une conscience toujours plus profonde. Elle nous invite à considérer le temps humain dans cette lumière.

4. La liturgie d'aujourd'hui célèbre la solennité de la Mère de Dieu. Marie est celle qui a été choisie pour être la Mère du Rédempteur, participant intimement à sa mission. Dans la lumière de Noël, le mystère de sa maternité divine est illuminé. Marie, Mère de Jésus qui est né dans la grotte de Bethléem, est aussi la Mère de tout homme et de toute femme qui vient au monde. Comment ne pas lui recommander l'année qui commence, en implorant un temps de sérénité et de paix pour toute l'humanité ? En ce jour où cette nouvelle année commence sous le regard béni de la Mère de Dieu, invoquons le don de la paix pour chacun et pour tous.

5. En effet, depuis plusieurs années, à l'initiative de mon prédécesseur, le Pape Paul VI, le 1er janvier est célébré comme Journée mondiale de la Paix. Cette année encore, nous sommes réunis dans la basilique vaticane pour implorer le don de la paix pour les nations du monde entier.

(...)

Cette année, le thème du message pour cette journée est "Offrez le pardon et recevez la paix". Comme le pardon est nécessaire pour que la paix jaillisse dans le cœur de chaque croyant et de chaque personne de bonne volonté ! Le double mot de paix et de pardon est pour ainsi dire inséparable. Toute personne de bonne volonté, désireuse de travailler sans relâche à la construction de la civilisation de l'amour, doit faire sienne cette invitation : offrir le pardon, recevoir la paix.

6. L'Église prie et lutte pour la paix dans toutes ses dimensions : pour la paix des consciences, pour la paix des familles, pour la paix entre les nations. Elle se préoccupe de la paix dans le monde, car elle est consciente que ce n'est que par la paix que la grande communauté des hommes peut se développer de manière authentique.

En cette fin de siècle où le monde, et surtout l'Europe, ont connu de nombreuses guerres et beaucoup de souffrances, combien nous souhaitons que le seuil de l'an 2000 soit franchi par tous les hommes et toutes les femmes sous le signe de la paix ! C'est pourquoi, en pensant à l'humanité appelée à vivre une nouvelle année de grâce, répétons avec Moïse les paroles de l'Ancienne Alliance : "Que le Seigneur te bénisse et te garde : Que le Seigneur fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce : Le Seigneur lève sur toi sa face et te donne la paix" (Nm 6, 24-26). En outre, répétons avec foi et espérance les paroles de l'Apôtre : "Le Christ est notre paix !" (cf. Ep 2, 14). Ayons confiance dans l'aide du Seigneur et dans la protection maternelle de Marie, Reine de la Paix. Mettons notre espoir en Jésus, le nom du salut donné aux hommes et aux femmes de toute langue et de toute race. En confessant son nom, marchons avec confiance vers l'avenir, certains de ne pas être déçus si nous nous confions au Nom très saint de Jésus.

In te Domine speravi,

non confundar in aeternum.

Amen !

HOMÉLIE du pape Benoît XvI

HOMÉLIE du pape Benoît XvI