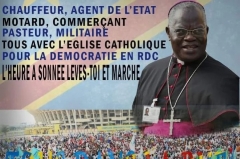

Soutenus par leur hiérarchie, les catholiques de RDC organiseront le 25 février une nouvelle marche pour dire « non » au maintien au pouvoir du président Kabila et à la dictature. Ils interpellent «le Conseil de sécurité des Nations unies, l’Union africaine et l'Union européenne afin qu'ils aillent au-delà des condamnations de principe (...) du blocage du processus électoral». Lu dans « La Croix » du 10 février :

"Contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat de cinq ans a pourtant pris fin le 20 décembre 2016, les catholiques de République démocratique du Congo ne se résignent pas. Samedi 10 février, un collectif proche de l’Eglise catholique a en effet appelé à une nouvelle marche, le 25 février. Les deux précédentes marches, en décembre 2017 et janvier dernier, avaient été interdites et réprimées à balles réelles.

"Contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat de cinq ans a pourtant pris fin le 20 décembre 2016, les catholiques de République démocratique du Congo ne se résignent pas. Samedi 10 février, un collectif proche de l’Eglise catholique a en effet appelé à une nouvelle marche, le 25 février. Les deux précédentes marches, en décembre 2017 et janvier dernier, avaient été interdites et réprimées à balles réelles.

«Ce 25 février 2018, où que nous soyons, au Congo ou à l’étranger, sans distinction d'appartenances religieuses ou politiques, levons-nous et marchons pour dire non à la dictature», a fait savoir par communiqué déclare le Comité laïc de coordination (CLC). «Soyons prêts à affronter le pire pour arracher le meilleur», ajoute-t-il.

Cet appel du CLC intervient 24 heures après une messe à Kinshasa à la mémoire des victimes du 21 janvier, pendant laquelle des voix de l'Eglise catholique avaient clairement soutenu de prochaines marches.

Au total, une quinzaine de personnes ont été tuées dans la répression des marches du 31 décembre et du 21 janvier, d'après les Nations unies et l'épiscopat. Les autorités ne reconnaissent que deux morts le 21. La Commission nationale des droits de l'Homme de la RDC a fait état vendredi 8 février de sept morts le 31 décembre et quatre le 21 janvier.

> A LIRE : Répression en RDC, les positions belge et française

«Notre peuple ne croit plus en la volonté politique des dirigeants actuels d'assurer une alternance pacifique du pouvoir», ajoute encore dans son communiqué le Comité laïc de coordination (CLC). Le CLC interpelle «le Conseil des sécurité des Nations unies, l'Union africaine et l'Union européenne afin qu'ils aillent au-delà des condamnations de principe, parce qu'ils sont témoins non seulement du blocage du processus électoral par le président Kabila, mais aussi des atrocités et de la barbarie».

Dès vendredi 8 février, sous les applaudissements de l’assistance dans la cathédrale Notre-Dame à Kinshasa, l’abbé François Luyeye avait prévenu, dans son sermon, que « la marche des chrétiens ne s'arrêtera pas». «Les initiatives du Comité laïc de coordination sont à applaudir, et nous en attendons d'autres», avait-il poursuivi lors de cette cérémonie présidée par l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo, 78 ans, très critique envers le régime.

Dans leurs précédents appels, les catholiques demandaient au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne se représentera pas à la présidentielle prévue le 23 décembre. Et d’assurer le respect des libertés fondamentales."

> A LIRE AUSSI : « Je ne vois pas les évêques du Congo demander d’arrêter les marches »

Ref : En RDC, les Catholiques annoncent une nouvelle marche anti-Kabila

JPSC

Le peuple congolais, majoritairement catholique, suit aujourd’hui l’Eglise, son seul recours avéré contre la toile tissée par Kabila mais, sans alternative politique crédible pour sortir de l’impasse, les marches de protestation réprimées dans le sang ne peuvent évidemment suffire : des élections sans candidats crédibles ont-elles un sens ? Après l’élimination de Lumumba, le leader pyromane brulé dans l’incendie qu’il avait lui-même allumé, la prise du pouvoir par Mobutu se révéla finalement le seul facteur possible de stabilisation : avec toutes les dérives qu’il a finalement généré. Si l’Eglise et les meilleurs de ses fils congolais a aujourd’hui un plan raisonnable pour assurer la transition vers une gestion politique digne d’un grand pays, elle doit s’assurer du concours de toutes les instances nationales et internationales susceptibles de le mettre en œuvre, sans quoi la galaxie Kabila a encore de beaux jours devant elle. Sur son blog, hébergé par le quotidien belge « Le Soir », la journaliste Colette Braekman, qui suit le dossier congolais depuis les affres de la proclamation de l’indépendance, nous rappelle ici en quoi consiste exactement cette galaxie actuellement au pouvoir :

Le peuple congolais, majoritairement catholique, suit aujourd’hui l’Eglise, son seul recours avéré contre la toile tissée par Kabila mais, sans alternative politique crédible pour sortir de l’impasse, les marches de protestation réprimées dans le sang ne peuvent évidemment suffire : des élections sans candidats crédibles ont-elles un sens ? Après l’élimination de Lumumba, le leader pyromane brulé dans l’incendie qu’il avait lui-même allumé, la prise du pouvoir par Mobutu se révéla finalement le seul facteur possible de stabilisation : avec toutes les dérives qu’il a finalement généré. Si l’Eglise et les meilleurs de ses fils congolais a aujourd’hui un plan raisonnable pour assurer la transition vers une gestion politique digne d’un grand pays, elle doit s’assurer du concours de toutes les instances nationales et internationales susceptibles de le mettre en œuvre, sans quoi la galaxie Kabila a encore de beaux jours devant elle. Sur son blog, hébergé par le quotidien belge « Le Soir », la journaliste Colette Braekman, qui suit le dossier congolais depuis les affres de la proclamation de l’indépendance, nous rappelle ici en quoi consiste exactement cette galaxie actuellement au pouvoir : "Contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat de cinq ans a pourtant pris fin le 20 décembre 2016, les catholiques de République démocratique du Congo ne se résignent pas. Samedi 10 février, un collectif proche de l’Eglise catholique a en effet appelé à une nouvelle marche, le 25 février. Les deux précédentes marches, en décembre 2017 et janvier dernier, avaient été interdites et réprimées à balles réelles.

"Contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat de cinq ans a pourtant pris fin le 20 décembre 2016, les catholiques de République démocratique du Congo ne se résignent pas. Samedi 10 février, un collectif proche de l’Eglise catholique a en effet appelé à une nouvelle marche, le 25 février. Les deux précédentes marches, en décembre 2017 et janvier dernier, avaient été interdites et réprimées à balles réelles.

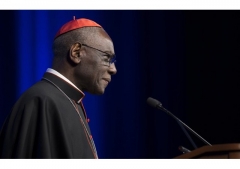

Devant un public nombreux et bien sage (peu de questions), au premier rang duquel on trouvait le Nonce apostolique, le Cardinal De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et le Bourgmestre de Woluwé-Saint-Pierre, mais aussi l’abbé Philippe Mawet, responsable de la pastorale francophone de l’unité pastorale dont dépend la paroisse, le cardinal Sarah a tranquillement expliqué le sens et le contenu de son livre « Dieu ou rien » : une radicalité dont l’abbé Mawet, familier des médias, s’était offusqué quelques jours plus tôt dans la « Libre Belgique ».

Devant un public nombreux et bien sage (peu de questions), au premier rang duquel on trouvait le Nonce apostolique, le Cardinal De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et le Bourgmestre de Woluwé-Saint-Pierre, mais aussi l’abbé Philippe Mawet, responsable de la pastorale francophone de l’unité pastorale dont dépend la paroisse, le cardinal Sarah a tranquillement expliqué le sens et le contenu de son livre « Dieu ou rien » : une radicalité dont l’abbé Mawet, familier des médias, s’était offusqué quelques jours plus tôt dans la « Libre Belgique ».