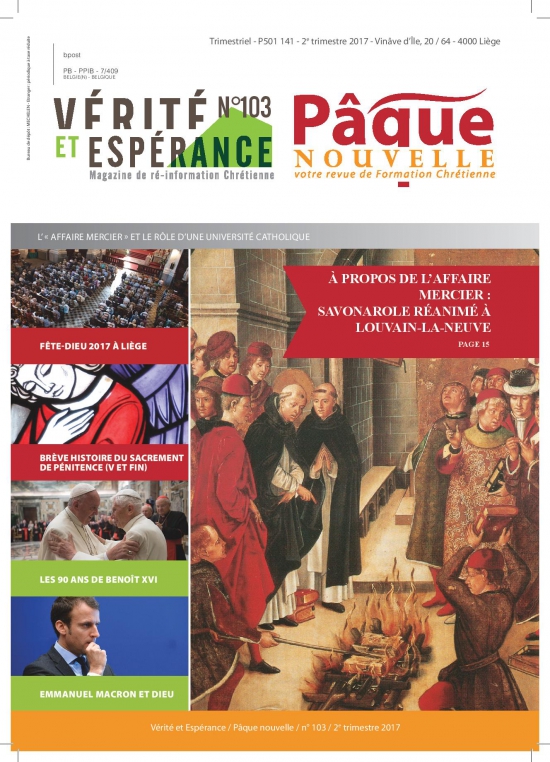

Lu dans le magazine trimestriel "Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle" n° 103 (été 2017)

C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher (Descartes). Il semble qu’à l’Université Catholique de Louvain (UCL), on ait amendé la mise en garde cartésienne contre l’esprit moutonnier : on peut y philosopher, sans doute, mais seulement en fermant les yeux sur les questions susceptibles de déranger le consensualisme du « vivre ensemble ». C’est que nous sommes sous le règne du prêt-à-penser, absolument incompatible avec... la philosophie.

Brève chronique de l’événement

Même si l’« affaire Mercier » a fait grand bruit dans les médias, un bref rappel des faits n’est peut-être pas inutile. Début février 2017, Stéphane Mercier, docteur en philosophie, chargé de cours invité à l’Université Catholique de Louvain (UCL)[1], présente à plus de cinq cents étudiants de première année (environ 250 en Sciences appliquées et 300 en Sciences économiques et politiques) un argumentaire intitulé La philosophie pour la vie. Contre le prétendu « droit de choisir » l’avortement et qui, indique l’auteur, suit de près celui de Peter Kreeft[2]. Loin de soulever dans l’auditoire le tollé dont allaient, le mois suivant, parler les médias, le professeur poursuit son cours pendant cinq semaines d’affilée, « sans le moindre problème », me précise M. Mercier. Mais le 14 mars, un (ou une) élève du 1er baccalauréat en Sciences politiques alerte l’association féministe « Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes ». Le texte de l’exposé paraît le 21 mars sur la Toile. Émoi dans les réseaux sociaux.

À peine saisie, l’UCL réagit durement et convoque l’enseignant, dont elle suspend illico la fonction. Le 21 mars, sur le site de la RTBF, Tania Van Hemelrijck, « conseillère du Recteur à la politique du genre » – une appellation pas très... neutre – déclare : Ce sont des propos totalement inacceptables étant donné que l’UCL défend ce droit [sic] fondamental à l’avortement. Sur le même site, on lit encore : l’autre argument avancé par l’UCL est que « le droit [resic] à l’avortement est inscrit dans la constitution [reresic], et qu’il n’y a pas à sortir de là ». Comme si un texte juridique était en soi une référence irréfragable en matière de philosophie ! Le même jour, l’UCL s’empresse de désavouer publiquement son invité avant même de l’entendre : Quelle que soit l’issue de l’instruction, le droit [rereresic] à l’avortement est inscrit dans le droit belge et la note dont l’UCL a connaissance est en contradiction avec les valeurs portées par l’université. Le fait de véhiculer des positions contraires à ces valeurs est inacceptable. Ce communiqué en étonna plus d’un. Après s’être référé à une loi (dont il altérait l’objet[3]), il affirmait, en fait, que le respect dû à tout embryon humain n’était pas au nombre des valeurs d’une université catholique. En outre, il légitimait l’avortement par sa légalité (en Belgique), comme si la loi, en disant le droit, décrétait, ipso facto et infailliblement, la morale. Après une telle injure au bon sens, l’UCL méritait bien un rappel à l’ordre. Elle l’a eu. Le 26 mars, à Bruxelles, Stéphane Mercier, prenait la parole à l’occasion d’une « Marche pour la vie » qui rassembla de deux à trois mille personnes. Actuellement, M. Mercier est licencié, mais a introduit un recours auprès de la commission disciplinaire. Adhuc sub judice lis est ; autrement dit : l’ordalie est en cours.

Un curieux attelage philosophique : UCL-SW

Nous ne sommes pas à Florence, ni au XVe siècle, mais tout de même ! Si l’UCL n’a pas voué au gibet et au bûcher le Savonarole louvaniste, elle l’a de fait trucidé académiquement pour avoir amorcé une disputatio malséante, inconvenante, inopportune, en deux mots : politiquement incorrecte. Pensez un peu : le misérable avait osé aborder un sujet, l’avortement, tellement anodin et banal, il est vrai, que d’aucuns voudraient le retirer du code pénal. Ce nouveau « progrès » est, en effet, à l’ordre du jour de plus d’une officine, qui, naturellement, s’oppose à tout projet visant à conférer un statut juridique à un fœtus ou à un enfant mort-né. Or, depuis Socrate, tous les pédagogues le savent : l’actualité d’une question est un puissant facteur de motivation. Il était donc particulièrement opportun d’engager sur la question un débat philosophique avec des rhétoriciens fraîchement émoulus. Avec la disparition des « humanités » et, partant, la décadence du cours de français, nos jeunes étudiants n’ont guère appris à disserter[4] ! Mais voilà : l’impertinent Mercier avait, sur la question, défendu une thèse contraire à la seule doxa bienséante, celle du progressisme main stream, comme dit Finkielkraut. Le déferlement de blâmes qui accabla l’enseignant procède d’une étrange conjuration : s’y coalisent, notamment, des associations féministes – comme « Synergie Wallonie » (SW) – et des laïcistes militants, mais aussi une institution dite « catholique » dont le grand chancelier n’est autre – ex officio – que l’Archevêque de Malines-Bruxelles. On aura vraiment tout vu !

Morale et Génétique

Quelles objections oppose-t-on à l’argumentaire incriminé ? Les plaignants de SW situent le débat sur le terrain des opinions : L’auteur du texte est opposé à la pratique de l’avortement pour différentes raisons, dont le droit à la vie du fœtus, qu’il considère comme un être humain. Nous ne partageons pas son opinion car nous revendiquons le droit pour les femmes de disposer de leur propre corps. Or, sur ce point, M. Mercier rappelle non une opinion, mais les données de la Science : primo, l’individuation de l’embryon est assurée dès le début du processus vital ; secundo, de la conception à la mort, il n’y a aucune solution de continuité. Très pertinemment, l’auteur souligne l’impossibilité (et le ridicule) de justifier une quantification du respect dû à un fœtus sur un critère de temps et de lieu. Bref, la génétique confirme un sentiment intime, à savoir l’altérité mère-enfant, lequel enfant n’est jamais, en aucune façon, une propriété. Comme l’observait le grand généticien français Jérôme Lejeune : Si l’on supposait que ce qui se développe dans le ventre de la mère n’est pas un être humain, pourquoi donc ferait-on une loi spéciale pour l’éliminer ? Il n’y a pas de loi pour réglementer ou pour interdire d’arracher une dent ou d’enlever une tumeur[5].

L’altérité de l’embryon par rapport à sa mère : voilà le point faible de l’argumentaire opposé à celui de M. Mercier. Mon ventre est à moi, c’est, avec le spectre des faiseuses d’anges, le slogan qu’en France, Simone Veil a sans doute le plus exploité. Elle-même indique que, si elle se refuse à entrer dans des discussions scientifiques [elle admet les enseignements de la génétique] ou philosophiques, elle tient cependant à observer : La seule certitude sur laquelle nous puissions nous appuyer, c’est le fait qu’une femme ne prend pleine conscience qu’elle porte un être vivant qui sera un jour son enfant que lorsqu’elle ressent en elle-même les premières manifestations de cette vie[6]. Dans un essai, j’ai longuement analysé la dialectique déployée par l’ancienne ministre de la Santé, et l’on conviendra que, sur ce point, son opinion est assez personnelle, comme je l’ai souligné :

Tout importantes qu’elles soient, les approches juridique et scientifique des questions analysées ici, n’exemptent pas d’enrichir le débat d’un éclairage de nature plus existentielle, plus proche de l’intimité des personnes et de leur vécu. Une question, récurrente dans la vie comme dans les romans et autres fictions, est extrêmement révélatrice de la manière dont une femme enceinte, son partenaire et leur entourage peuvent s’interroger à la survenue d’une grossesse non désirée. Que les protagonistes s’expriment de façon voilée (Que fait-on?) ou plus ou moins explicite (Va-t-on « le » garder? ou Fais- « le » passer!), tous parlent d’un même sujet, et qui, dans leur esprit, ne se réduit pas à un quelconque agglomérat de cellules. Le pudique pronom le est à l’évidence un substitut pour bébé ou enfant. Et l’on notera que ces interrogations s’imposent bien avant que la femme ne ressente en elle les premières manifestations de la vie, quoi qu’en dise Simone Veil. Pour n’être pas de nature juridique ni scientifique, les propos de ce genre n’en ont que plus de prégnance authentiquement humaine: ils révèlent ce que les protagonistes vivent en leur for intérieur dans un désarroi que d’aucuns nommeront situation de détresse, une expression qui appelle plus aisément la compassion, au risque d’occulter le tragique d’une autre destinée, latente celle-là. Le langage, ici encore, se fait le serviteur des causes les plus contestables…[7]

Mise en exergue dans toutes les critiques mais toujours citée hors contexte, la comparaison avortement-viol, a soulevé une indignation discutable, évidemment logique si l’IVG n’est pas considérée comme un meurtre, mais parfaitement rationnelle dans le cas contraire ; si le viol est évoqué, c’est précisément parce que, plus médiatisé, il est ressenti, notamment par un auditoire de jeunes anesthésiés en matière d’IVG-IMG-GPA, comme un sommet dans l’horreur, alors que l’IVG – un sigle ! – est devenue une pratique « sociétale » presque banalisée à la faveur d’une loi toujours plus laxiste et de mœurs toujours plus permissives. La violence faite à un fœtus lors d’un acte abortif est comme escamotée par le fait que, médicalisée, l’intervention se déroule quotidiennement, légalement, en milieu hospitalier et bénéficie d’une aide sociale, tous gages extérieurs d’honorable normalité. Les IVG-IMG se comptent annuellement par milliers en Belgique[8], mais, médiatiquement, c’est un non-événement, contrairement aux procès criminels, tel le viol, qui défraient les chroniques judiciaires : le temps du Dr Willy Peers est, de longue date, révolu.

Une cacophonie pas très catholique à l’UCL

Au sein même du monde « catholique », le cas Mercier a créé un profond malaise et suscité de vives oppositions. La discorde fut évidente à l’UCL. Le montrent, entre autres analyses, le Oui du pro-recteur Marc Lits et le Non du professeur émérite Silvio Marcus Helmons, en réponse à la question : Fallait-il suspendre le cours du professeur Mercier ? [9].

Dans une rencontre avec Christian Laporte, le professeur émérite de l’UCL Vincent Hanssens, contempteur du discours politique (!) de M. Mercier, souligne qu’une université catholique se doit d’assurer un enseignement axé fondamentalement sur la recherche scientifique et non sur la Révélation[10]. Et alors ? M. Mercier ne dit pas autre chose : Ce qui est proposé ici est un argument philosophique, pas un argument théologique reposant sur la Révélation. En vérité, la position de l’Université est doublement intenable : non seulement elle bafoue, à l’évidence, son identité idéologique, mais aussi et surtout, elle porte atteinte à son identité académique en se soumettant à la pire des dictatures pour une institution universitaire, celle de la pensée dominante et du politiquement correct. À cela s’ajoute, avec une belle inconséquence, l’affirmation réitérée de l’attachement de l’UCL à la liberté académique ! Heureusement, tous les ex-collègues de M. Mercier ne s’alignent pas sur les positions officielles de leur Alma Mater. Ainsi, dans Le Soir (mis en ligne le 29 mars), a paru un article intitulé Propos anti-avortements à l’UCL : la liberté académique menacée ? où s’exprime l’inquiétude de deux professeurs émérites de l’UCL ; l’un signe Jean Bricmont, athée et pro-choix, et l’autre, Michel Ghins, catholique et pro-vie.

Des réactions pastorales diverses

Dans l’affaire qui nous occupe, l’épiscopat aura donné un exemple achevé de langue de buis et d’irénisme. Répondant à une pétition de « Pro Christiana » en faveur du jeune professeur, les évêques francophones de Belgique, légitimant les exigences pédagogiques de l’UCL, laissèrent entendre qu’un débat sur l’avortement n’avait peut-être pas sa place dans un cours d’initiation à la philosophie et qu’en outre, la question ne pouvait, somme toute, être tranchée qu’en élevant la disputatio au niveau de la théologie. Pour ce qui est de la pédagogie, j’ai montré en quoi un débat sur un sujet sociétal litigieux est, au contraire, tout à fait opportun. Quant à la dévolution à la seule théologie d’une doctrine qui est défendable sur des bases purement philosophiques, elle confine au fidéisme : le Fides et Ratio de saint Jean-Paul II n’est pas opposable à l’Evangelium Vitae du même pape. Pour pacifier les esprits, nos évêques ont évidemment préféré citer un passage consolateur et rassembleur de Misericordia et misera où le pape François rappelle que si l’avortement est un péché grave [...], il n’existe aucun péché que la miséricorde de Dieu ne puisse rejoindre et détruire quand elle trouve un cœur contrit qui demande à être réconcilié avec le Père.

De son côté, le R.P. Tommy Scholtès, porte-parole de la Conférence épiscopale, tint, forcément, des propos peu convaincants : Les mots de Stéphane Mercier me paraissent caricaturaux. Le mot meurtre est trop fort : il suppose une violence, un acte commis en pleine conscience, avec une intention, et cela ne tient pas compte de la situation des personnes, souvent dans la plus grande détresse.[11] Ni violence, ni pleine conscience, ni intention dans un acte d’IVG ? Quant à la « situation des personnes » – qui n’est pas l’objet premier du propos – elle n’est pas ignorée dans l’argumentaire incriminé, même si elle aurait certainement donné lieu à des développements ultérieurs ; n’oublions pas que l’enseignant inscrivait son exposé dans la perspective de débats, dont son texte est explicitement une amorce : Il est tout à fait permis de discuter : la philosophie sert précisément à cela.

À propos de commentaires « ecclésiastiques », il faut citer la très belle exhortation du R.P. Charles Delhez Poursuivre l’aventure de la vie[12], remarquable de justesse, d’humanité, de pondération et de miséricorde, mais ferme dans les convictions et fidèle à la doctrine de l’Église.

And the winner is...

Au final, il est clair que l’ « affaire Mercier » est une manifestation de plus des effets délétères d’une police de la pensée dans un monde qui s’autodétruit par individualisme, relativisme et hédonisme. Pareille atteinte à la liberté académique et à la liberté d’expression ne peut que disqualifier ses auteurs, d’autant qu’ils appartiennent au monde universitaire. Du moins l’incident aura-t-il eu le mérite de réveiller quelques consciences à propos d’une question jugée dépassée du fait que les mœurs et la loi y auraient apporté une réponse définitive. Là où l’on brûle des livres, on finit par brûler des hommes, écrivait déjà Heinrich Heine ; la censure fut, hélas ! le fait du Savonarole florentin, mais rien de pareil n’est à redouter à Louvain-la-Neuve.

L’inévitable querelle intestine qui s’est déclarée entre croyants ne pouvait qu’amuser la galerie des athées militants. On imagine aisément leur jubilation à réactualiser une séquence fameuse de La Grande Vadrouille : sous bonne garde teutonne passent deux Français capturés (Stanislas-de Funès et Augustin-Bourvil), mais déguisés en « collègues » de la Feldgendarmerie ; surpris par cet improbable défilé, le désopilant Paul Préboist confie à son copain de pêche : V’là qu’ils s’arrêtent entre eux maintenant, ça doit pas marcher ben fort !

Mutien-Omer Houziaux,

ancien embryon.

[1] Et non professeur, comme l’a rappelé l’aimable rectification cathoDique d’un évêque. – Les médias ont laissé entendre que M. Mercier était un novice dans le métier. En réalité, son curriculum vitae mentionne six années d’assistanat, quatre années au FNRS en qualité de chargé de recherches et trois années consécutives à l’UCL en qualité de chargé de cours (par renouvellement annuel).

[2] Né en 1937. Professeur de philosophie au Boston College de Chesnut Hill et au KIng’s College de NewYork.

[3] En Belgique, l’avortement reste un délit, qui peut être dépénalisé sous certaines conditions.

[4] Ancien professeur de français, chercheur et enseignant à l’université, j’ai huit petits-enfants et un arrière-petit-fils... et des centaines d’anciens étudiants. Je sais de quoi je parle ! Indigence lexicale, pauvreté syntaxique, absence de rigueur intellectuelle, massacre de l’orthographe, culture classique en berne : un diagnostic largement partagé par nombre de collègues. Quant au salut par un certain Pacte d’Excellence, la chose relève plutôt de la foi (en sainte Rita).

[5] http://publications.fondationlejeune.org/article.asp?filename=fjl441.xml

[6] Simone Veil, Une vie, Stock, 2007, pp. 352-353.

[7] M.-O. Houziaux, À contretemps. Regards politiquement incorrects. Préface de M. Dangoisse, Mols, 2010, p. 90.

[8] Le dernier rapport (2012) de la Commission (belge) d’évaluation de l’avortement indique une augmentation constante du nombre d’IVG ; de 2006 à 2011, ce nombre est passé de 17.640 à 19.578. Les chiffres déclarés sont très inférieurs à la réalité car souvent les hôpitaux ne déclarent pas les avortements ni les médecins gynécologues en pratique cabinets privés, me signale Carine Brochier, Project Manager à l’Institut Européen de Bioéthique. Et l’on ne parle pas des embryons (dis) qualifiés de surnuméraires (et réifiés) ni des avortements médicamenteux.

[9] La Libre Belgique du 28 mars 2017, pp. 40-41. En pages 42 et 43, le même quotidien donne aussi la parole à Henri Bartholomeeusen, avocat et président du Centre d’Action laïque, qui s’insurge contre le prétendu simplisme d’un opposant à l’IVG, Alain Tiri, auteur d’un article intitulé « Le progressisme ou la mort de la pensée », également paru dans LLB (23 mars 2017).

[10] Christian Laporte, « L’UCL est d’abord une université », La Libre Belgique, 3 avril 2017, p. 8.– Sur le site de Belgicatho, 10/04/2017, le R.P. Xavier Dijon, professeur émérite (UNamur) a convenu, avec son collègue Hanssens, qu’une université catholique n’était pas une institution ecclésiale, mais ajoute que, pour autant, elle ne peut s’abstraire d’une conscience spécifique : Est-il sûr par exemple que la façon dont les embryons humains sont traités aujourd’hui dans nos centres de recherches correspond à la dignité dont ils sont titulaires ? X. Dijon souligne aussi la légitimité d’un débat académique sur une question déjà tranchée par le pouvoir politique.

[11] Le Soir, 27 mars 2017, p. 7.

[12] La Libre Belgique, 3 avril 2017, p. 45. Le R.P. Delhez rappelle que, pour le généticien agnostique Axel Kahn, on peut, s’agissant de l’embryon, parler de singularité admirable et de début possible d’une personne.

JPSC

« Le 7 juillet 2007, Benoît XVI signait Summorum Pontificum, « lettre apostolique en forme de Motu proprio sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 ». Texte historique dont l’importance n’a sans doute pas été encore appréciée à sa juste valeur, tant il dénoue une situation inextricable qui va au-delà de la seule question des traditionalistes attachés à l’ancienne forme liturgique. Même si contribuer à régler cette question épineuse a bien été aussi l’une de ses fins.

« Le 7 juillet 2007, Benoît XVI signait Summorum Pontificum, « lettre apostolique en forme de Motu proprio sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 ». Texte historique dont l’importance n’a sans doute pas été encore appréciée à sa juste valeur, tant il dénoue une situation inextricable qui va au-delà de la seule question des traditionalistes attachés à l’ancienne forme liturgique. Même si contribuer à régler cette question épineuse a bien été aussi l’une de ses fins.