De Jean-Paul Bombaerts sur le site de l'Echo :

La vague migratoire coûte d'abord à la sécurité sociale et rapporte ensuite

Selon le président de la N-VA Bart de Wever, "il faut choisir: ouvrir les frontières ou préserver notre système social". Une opposition qui est fausse et qui n'a pas lieu d'être selon l'opposition. Vérifions à l'aide de chiffres.

♦ Les faits

Les migrants coûtent-ils à la sécurité sociale, au point de mettre la viabilité de celle-ci en danger? La question est posée par le président de la N-VA Bart De Wever dans une carte blanche publiée ce mercredi matin dans le quotidien flamand De Morgen. "Ouvrir les frontières aux migrants comme le préconise la gauche, mettra inévitablement le fonctionnement actuel de la sécurité sociale en péril. Il y a 37 millions de Soudanais qui aspirent sans doute à une vie meilleure. Avons-nous le devoir moral d’accueillir 37 millions de Soudanais? Et quid des autres Africains?", a-t-il lancé.

À ses yeux, ces "bien pensants de gauche" doivent choisir: accueillir tout le monde et ouvrir les frontières, ou préserver notre système social à son niveau actuel. "Car si l’on décide de mettre notre sécurité sociale à disposition de chacun, alors elle s’écroulera", prédit-il.

Pour l’opposition socialiste, ce ne sont pas les migrants qui menacent d’éroder la sécurité sociale, mais la N-VA. Le député PS Ahmed Laaouej a ainsi pointé du doigt les réductions de cotisations sociales décidées par le gouvernement, qui se traduisent par un manque à gagner pour la sécurité sociale de plusieurs milliards d’euros, le saut d’index ou encore les mesures en matière de pension.

♦ Le décodage

Au-delà des postures idéologiques qui polluent souvent le débat migratoire, nous avons fait parler certains chiffres.

- Sommes-nous face à une invasion migratoire? L’actuelle crise de l’asile a culminé en 2015 avec 35.500 demandes d’asile. Il faut remonter à 1999 (42.700 demandes d’asile) et 2000 (35.800) pour rencontrer de tels chiffres. C’était lors de la crise des Balkans. En 2016 et 2017, on est retombé aux alentours de 17.000 demandes. Toutefois, le taux de reconnaissance du statut de réfugié est aujourd’hui beaucoup plus élevé (de l’ordre de 70%).

- Un coût maîtrisé. Accueillir des réfugiés, qui arrivent dans un dénuement total, a inévitablement un coût. En 2016, la Banque nationale a publié une étude sur la question. Les dépenses supplémentaires pour l’accueil des réfugiés s’élèvent à 134 millions d’euros en 2015, puis 308 millions en 2016 (au plus fort de la crise migratoire) et 154 millions en 2017.

À cela, il faut ajouter 1,3 milliard d’euros en allocations sociales (chômage et revenu d’intégration) sur la période 2015-2020. Ce montant est à charge de la sécurité sociale. Au début, cela grève le déficit public de 0,04% du PIB. Mais en 2020, ce déficit se transformera en excédent de 0,03% du PIB grâce aux impôts et cotisations de ces nouveaux venus.

Au final, en 2020, l’économie belge engrangera une croissance supplémentaire de 0,1% du PIB, d’après les projections de la BNB. Au départ, le surcroît de croissance est surtout dû aux dépenses publiques; après quoi, la consommation privée des ménages immigrés prend le relais.

- Les migrants s’intègrent-ils? L’intégration passe avant tout par la participation au marché du travail. Or sur ce plan, la Belgique est le plus mauvais élève européen après la Suède. En 2014, l’écart de taux d’emploi des immigrés non européens par rapport aux Belges de souche était de 28%.

Un écart qui s’explique en partie par le niveau d’éducation. Frédéric Docquier, professeur d’économie à l’UCL, observe dans une étude publiée par l’IRES que les ressortissants syriens et irakiens sont en général moins bien scolarisés que les réfugiés d’ex-Yougoslavie, mais mieux scolarisés que les réfugiés d’Afghanistan, RDC ou Tchétchénie.

Si l’immigration peut combler les pénuries sur le marché de l’emploi, elle aura aussi pour effet d’exercer une pression à la baisse sur les salaires des autochtones. Pour la Belgique, Frédéric Docquier estime l’effet de 0% à 1% sur le salaire moyen et de 0,6% à 1,2% sur le salaire des travailleurs peu qualifiés.

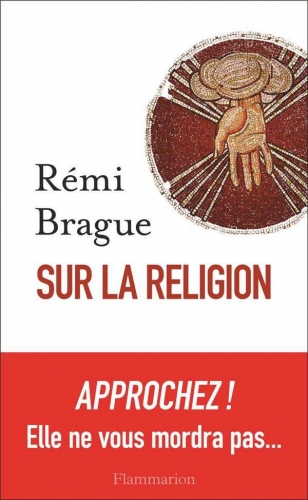

Il y a trente ans, quand on voulait être pris au sérieux, on parlait politique ; évoquer la religion, en revanche, était le meilleur moyen de faire rire. Aujourd'hui, la situation s'est inversée ; la religion fascine, inquiète, et la peur s'installe à l'égard de certaines de ses formes, voire de la violence que, suppose-t-on, elles fomentent. Il importe d'essayer d'y voir un peu clair. Poursuivant le travail d'élucidation qu'il a entrepris depuis une dizaine d'années, Rémi Brague s'interroge sur la légitimité même du terme « religion », puis sur le contenu propre des religions - avant tout sur celui des « trois monothéismes ». Qu'est-ce que la religion nous dit de Dieu, et de l'homme en tant qu'il est doué de raison ? Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autres domaines de l'humain comme le droit, la politique ? En quoi garantit-elle - ou menace-t-elle - la liberté morale, sinon l'intégrité physique, des individus ? Un essai salutaire pour délaisser nos a priori et prendre de la hauteur.

Il y a trente ans, quand on voulait être pris au sérieux, on parlait politique ; évoquer la religion, en revanche, était le meilleur moyen de faire rire. Aujourd'hui, la situation s'est inversée ; la religion fascine, inquiète, et la peur s'installe à l'égard de certaines de ses formes, voire de la violence que, suppose-t-on, elles fomentent. Il importe d'essayer d'y voir un peu clair. Poursuivant le travail d'élucidation qu'il a entrepris depuis une dizaine d'années, Rémi Brague s'interroge sur la légitimité même du terme « religion », puis sur le contenu propre des religions - avant tout sur celui des « trois monothéismes ». Qu'est-ce que la religion nous dit de Dieu, et de l'homme en tant qu'il est doué de raison ? Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autres domaines de l'humain comme le droit, la politique ? En quoi garantit-elle - ou menace-t-elle - la liberté morale, sinon l'intégrité physique, des individus ? Un essai salutaire pour délaisser nos a priori et prendre de la hauteur.