Du Père Nicolas Buttet, dans l’hebdomadaire « Famille chrétienne » :

« La parole de Dieu est claire : Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4 ; 2 P 3, 9). Simultanément, la même parole présente une réalité réservée à celles et ceux qui décident de se dérober à l’amour fraternel et à la miséricorde divine. Cette réalité, c’est l’enfer, qui est un thème majeur dans la prédication de Jésus : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges » (Mt 25, 41).

« La parole de Dieu est claire : Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4 ; 2 P 3, 9). Simultanément, la même parole présente une réalité réservée à celles et ceux qui décident de se dérober à l’amour fraternel et à la miséricorde divine. Cette réalité, c’est l’enfer, qui est un thème majeur dans la prédication de Jésus : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges » (Mt 25, 41).

Comment donc concilier la volonté du salut pour tous et la réalité de l’enfer pour certains ? Jésus nous dit que « beaucoup sont appelés, mais peu sont élus » (Mt 22, 14). Cette phrase a donné lieu à une vaste littérature sur le salut des personnes, leur nombre ou leur prédestination... Face à ces thèses, certains auteurs ont développé l’idée d’un enfer « hypothétique » : l’enfer existe certes, mais il est possible d’espérer un salut universel où personne ne serait damné. L’enfer apparaît alors comme une possibilité, voire une menace, mais pas comme une réalité. C’est « l’espérance pour tous » (Hans Urs von Balthasar).

D’autres ont parlé de l’enfer « provisoire » : à la fin des temps, tous – anges déchus et hommes « damnés » – seront rétablis dans la communion d’amour avec Dieu. Cette doctrine de la restauration universelle (apocatastase) défendue par Origène (IIIe s.) a été reconnue par l’Église comme contraire à la parole de Dieu. Cette double conception de l’enfer comme « vide » ou « à la fin vidé » semble séduisante, mais elle s’oppose à deux principes essentiels de notre foi : l’amour infini et miséricordieux de Dieu, et la grandeur de la liberté humaine.

Le Dieu d’amour ne peut pas nous forcer à Lui dire « oui » : l’amour qui s’impose s’appelle un viol. Autrement dit, si Dieu est amour, l’enfer en est une exigence incontournable : au nom de l’amour, il est nécessaire qu’il y ait un « lieu » hors de Dieu pour que ceux qui refusent de L’aimer puissent ne pas se voir imposer sa « vision ». L’Apocalypse nous révèle qu’un tiers des anges se dérobèrent à l’amour et suivirent Lucifer dans sa chute (Ap 12, 4).

L’amour infini de Dieu et la grandeur de la liberté humaine s’opposent à un enfer vide.

L’enfer est donc peuplé de ces anges déchus qui apparaissent pour nous comme une révélation de la grandeur de la liberté : celle-ci peut acquiescer à l’amour, mais aussi se dresser contre la miséricorde infinie de Dieu. C’est du sérieux ! La parole de Dieu au sujet des fins dernières constitue alors « un appel à la responsabilité avec laquelle l’homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel et un appel pressant à la conversion » (Catéchisme de l’Église catholique § 1036). Le cardinal Journet affirme qu’en enfer aucune créature n’aura même l’idée d’accuser Dieu de se trouver en ce lieu, tellement elle sait avec certitude que c’est elle-même qui a choisi ne pas vivre dans l’amour de Dieu.

L’Église, donc, affirme l’existence réelle de l’enfer et son éternité tout en priant sans cesse pour que personne ne se perde. À la question « Combien y aura-t-il d’élus ? », Jésus répond en renvoyant à la responsabilité personnelle : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite ! » (Lc 13, 23-28). « Oh when the saints, go marchin’in... » : quand les saints s’avanceront, je veux être du nombre ! »

Ref. L'enfer est-il vide ?

Comme l’a si bien écrit le pape Benoît XVI dans l’encyclique Spe salvi, « le Jugement de Dieu est espérance, aussi bien parce qu'il est justice que parce qu'il est grâce. S'il était seulement grâce qui rend insignifiant tout ce qui est terrestre, Dieu resterait pour nous un débiteur de la réponse à la question concernant la justice – question décisive pour nous face à l'histoire et face à Dieu lui-même. S'il était pure justice, il ne pourrait être à la fin pour nous tous qu’un motif de peur. L'incarnation de Dieu dans le Christ a tellement lié l'une à l'autre – justice et grâce – que la justice est établie avec fermeté: nous attendons tous notre salut « dans la crainte de Dieu et en tremblant » (Ph 2, 12). Malgré cela, la grâce nous permet à tous d'espérer et d'aller pleins de confiance à la rencontre du Juge que nous connaissons comme notre « avocat » (parakletos) (cf. 1 Jn 2, 1) »

Et sur la mystérieuse solidarité qui unit, depuis la chute originelle, la famille humaine dans le péché comme dans la rédemption, Benoît XVI ajoute cette note d’espérance qu’apporte la croyance des catholiques au « purgatoire » :

« Un motif doit encore être mentionné ici, parce qu'il est important pour la pratique de l'espérance chrétienne. Dans le judaïsme ancien, il existe aussi l'idée qu'on peut venir en aide aux défunts dans leur condition intermédiaire par la prière (cf. par exemple 2 M 12, 38-45: 1er s. av. JC). La pratique correspondante a été adoptée très spontanément par les chrétiens et elle est commune à l'Église orientale et occidentale. L'Orient ignore la souffrance purificatrice et expiatrice des âmes dans « l'au-delà », mais il connaît divers degrés de béatitude ou aussi de souffrance dans la condition intermédiaire. Cependant, grâce à l'Eucharistie, à la prière et à l'aumône, « repos et fraîcheur » peuvent être donnés aux âmes des défunts. Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà, que soit possible un mutuel donner et recevoir, dans lequel les uns et les autres demeurent unis par des liens d'affection au-delà des limites de la mort – cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles et reste aussi aujourd'hui une expérience réconfortante. Qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis pour l'au-delà un signe de bonté, de gratitude ou encore de demande de pardon?

À présent on pourrait enfin se demander: si le « purgatoire » consiste simplement à être purifié par le feu dans la rencontre avec le Seigneur, Juge et Sauveur, comment alors une tierce personne peut-elle intervenir, même si elle est particulièrement proche de l'autre? Quand nous posons une telle question, nous devrions nous rendre compte qu'aucun homme n'est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles, elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul. Nul ne pèche seul. Nul n'est sauvé seul. Continuellement la vie des autres entre dans ma vie: en ce que je pense, je dis, je fais, je réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres: dans le mal comme dans le bien. Ainsi mon intercession pour quelqu'un n'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger, extérieur, pas même après la mort.

Dans l'inter-relation de l'être, le remerciement que je lui adresse, ma prière pour lui peuvent signifier une petite étape de sa purification. Et avec cela il n'y a pas besoin de convertir le temps terrestre en temps de Dieu: dans la communion des âmes le simple temps terrestre est dépassé. Il n'est jamais trop tard pour toucher le cœur de l'autre et ce n'est jamais inutile. Ainsi s'éclaire ultérieurement un élément important du concept chrétien d'espérance. Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance pour les autres; c'est seulement ainsi qu'elle est vraiment espérance pour moi. En tant que chrétiens nous ne devrions jamais nous demander seulement: comment puis-je me sauver moi-même? Nous devrions aussi nous demander: que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance? Alors j'aurai fait le maximum pour mon salut personnel. »

JPSC

« La parole de Dieu est claire

« La parole de Dieu est claire Belgicatho a relayé ici

Belgicatho a relayé ici

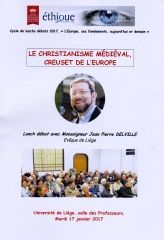

Répondant à la question d’un jeune posée dans le cadre d’une conférence- débat organisée à l’Ulg le 17 janvier dernier par l’Union des étudiants catholiques de Liège sur « le christianisme médiéval, creuset de l’Europe », Monseigneur Jean-Pierre Delville , évêque de Liège, déclarait ceci :

Répondant à la question d’un jeune posée dans le cadre d’une conférence- débat organisée à l’Ulg le 17 janvier dernier par l’Union des étudiants catholiques de Liège sur « le christianisme médiéval, creuset de l’Europe », Monseigneur Jean-Pierre Delville , évêque de Liège, déclarait ceci :