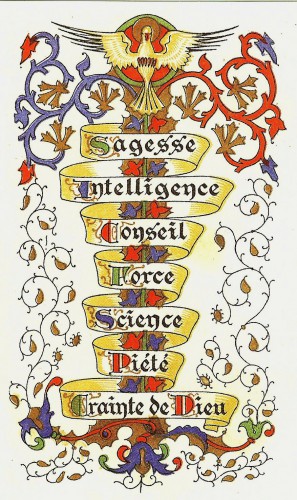

Plus de sept siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe parle ainsi du Messie : “Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété ; et l’esprit de crainte du Seigneur le remplira” (Is. 11, 2-3).

Plus de sept siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe parle ainsi du Messie : “Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété ; et l’esprit de crainte du Seigneur le remplira” (Is. 11, 2-3).

Cette mystérieuse énumération ne s’applique pas seulement au Fils de Dieu incarné, elle propose à notre humanité une voie de sanctification, car nous sommes invités à recevoir les mêmes dons, à gravir les mêmes échelons spirituels pour progresser sur le Chemin, dans la Vérité, vers la Vie. Comme l’écrit Dom Prosper Guéranger dans son Année liturgique (qui a inspiré la substance de ce texte) : “L’humanité de Jésus est le type surnaturel de la nôtre, et ce que l’Esprit-Saint a opéré pour la sanctifier doit en proportion avoir lieu en nous”.

On vient de le lire, la première liste des dons de l’Esprit est descendante ; Isaïe décrit le Messie comme s’il le voyait d’en haut, commençant par la sagesse et terminant par la crainte. Or, le rédacteur inspiré du livre des Proverbes affirme que “la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse” (Prov. 9, 10), comme s’il contemplait les mêmes dons de l’Esprit d’en bas, depuis le sol de notre nature humaine, là où l’aventure spirituelle commence...

Posons le pied sur le premier échelon : la crainte de Dieu. Cette crainte n’est en rien de la peur ou de la défiance vis-à-vis de Dieu ; au contraire, elle exprime la situation initiale objective de la créature face au Créateur : la petitesse. Considérant l’infinité de Dieu, l’homme ne peut que reconnaître d’emblée sa propre insuffisance, ses carences, son péché. La vision du sommet d’une très haute montagne, l’infini des mathématiques ou le ciel étoilé peuvent donner une idée du rapport initial qui s’établit entre Dieu et celui qui le découvre. La vertu primordiale pour entamer et poursuivre jusqu’au bout le voyage spirituel est donc l’humilité. Lestée de son orgueil natif, l’homme peut entamer avec confiance son ascension, sûr que Jésus-Christ le précède tout au long du parcours, car s’il a pris notre condition humaine, c’est pour nous entraîner à sa suite. Il a reconnu le parcours, l’a balisé, équipé de relais...

L’abbé Guilhem Le Coq est un ancien aumônier du pèlerinage de Chartres. Pour l’hebdomadaire « Famille chrétienne », il revient ici sur l’actualité des intuitions des promoteurs de cette grande « migration » annuelle :

L’abbé Guilhem Le Coq est un ancien aumônier du pèlerinage de Chartres. Pour l’hebdomadaire « Famille chrétienne », il revient ici sur l’actualité des intuitions des promoteurs de cette grande « migration » annuelle : Venus rencontrer le pape en début de semaine, les 34 évêques du Chili ont annoncé leur démission collective ce vendredi quelques jours après la remise d’un rapport concernant des abus sexuels commis au Chili. Un acte "collégial et solidaire" selon Mgr Fernando Ramos, évêque auxiliaire de Santiago. Le site « Aleteia » revient sur la genèse de cette décision :

Venus rencontrer le pape en début de semaine, les 34 évêques du Chili ont annoncé leur démission collective ce vendredi quelques jours après la remise d’un rapport concernant des abus sexuels commis au Chili. Un acte "collégial et solidaire" selon Mgr Fernando Ramos, évêque auxiliaire de Santiago. Le site « Aleteia » revient sur la genèse de cette décision :