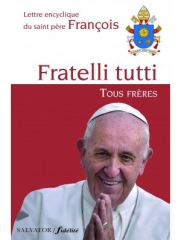

En la fête du « Poverello » d’Assise, le pape François publie ce dimanche 4 octobre une très longue (270 pages!) encyclique intitulée «Tous frères». Première réaction à chaud de Jean-Marie Guénois sur le site web du « Figaro » :

En la fête du « Poverello » d’Assise, le pape François publie ce dimanche 4 octobre une très longue (270 pages!) encyclique intitulée «Tous frères». Première réaction à chaud de Jean-Marie Guénois sur le site web du « Figaro » :

« C’est le texte le plus politique du pape François: une lettre encyclique intitulée «Fratelli tutti», «Tous frères» avec ce sous-titre «Sur la fraternité et l’amitié sociale», publiée le 4 octobre, où il pourfend «le racisme», un «virus qui mute», certaines «formes de nationalisme» fondées sur «le repli sur soi (...), des attitudes xénophobes, le mépris», le «populisme malsain» qui «cache le mépris des autres» et les «visions libérales individualistes» et leurs «intérêts économiques effrénés» fondé sur «le dogme de foi néolibéral», alors que «la grande question, c’est le travail» pour tous.

Il s’agit, au contraire, de construire une «autre logique» par une «bonne politique» non guidée par la seule économie. Une politique «noble» dont «l’âme serait la charité sociale» ou «l’amour social», en vue d’une «société fraternelle» où les «migrants» notamment et les plus pauvres doivent avoir leur «droits» où qu’ils soient.

Une société où « les mouvements populaires rassemblant des chômeurs, des travailleurs précaires» doivent donc avoir leur «place» pour une «économie populaire et de production communautaire». Ce sont en effet des «poètes sociaux» qui doivent édifier une «politique sociale» non pas «vers les pauvres» mais «avec les pauvres».

S’appuyant sur la parabole du Bon Samaritain, le pape estime par conséquent «inacceptable» que des chrétiens fassent «prévaloir certaines préférences politiques» qui n’iraient pas dans ce sens car «la dignité inaliénable de chaque personne» surpasse «son origine, sa couleur, sa religion» et institue «la loi suprême de l’amour fraternelle». Le pape parle même de «mystique de la fraternité» qui a pour finalité la «fête de la fraternité universelle».

François insiste en particulier - et de façon nouvelle - sur trois points précis:

Sur les frontières tout d’abord. Les «limites et les frontières des Etats ne peuvent pas s’opposer» à l’arrivée d’un migrant car il n’est pas un «usurpateur». Ainsi «personne ne peut être exclu, peu importe où il soit né» puisque «chaque pays est également celui de l’étranger». Il est donc «important d’appliquer aux migrants arrivés depuis quelque temps et intégrés à la société le concept de ‘citoyenneté’» et «renoncer à l’usage discriminatoire du terme ‘minorités’». En effet, «les migrants, si on les aide à s’intégrer, sont une bénédiction, une richesse, un don qui invitent une société à grandir».

Sur la «propriété privée» ensuite, François rappelle qu’elle n’est pas exclusive mais elle est «secondaire» et donc relative à sa «fonction sociale» d’aider les plus pauvres. Il y a une «subordination de toute propriété privée à la destination universelle des biens de la terre et par conséquent, le droit de tous à leur utilisation».

Troisième nouveauté, déjà évoquée dans des discours mais confirmée dans cette encyclique, la notion de «guerre juste». Elle n’est plus pensable et François demande de transformer les budgets d’armement, en un «fond mondial» de lutte contre la faim. «Nous ne pouvons plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l’utilité hypothétique qu’on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd’hui de défendre les critères rationnels, mûris en d’autres temps, pour parler d’une possible guerre juste. Jamais plus la guerre». Ce qui suppose «l’impératif» de «l’élimination totale des armes nucléaires» au titre d’un «objectif ultime».

Une encyclique inspirée par le grand imam du Caire

Autre originalité de cette encyclique - dans la tradition catholique, une encyclique synthétise l’enseignement d’un pape sur une question précise, ici le social et le politique - elle a été inspirée par la pandémie mondiale du Covid-19 mais aussi, révèle François, par le grand imam du Caire, Ahmad Al-Tayyeb, cité à cinq reprises au fil des 270 pages. Ils avaient rédigé ensemble un appel commun, à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) en février 2019 qui est reproduit à la fin du texte. Dans ce cadre, le pape remet d’ailleurs en cause la «violence fondamentaliste» dans «l’une ou l’autre religion» sans accuser l’islamisme.

C’est sur le tombeau de Saint François, à Assise, apôtre de la pauvreté sous lequel François a placé son pontificat lors de son élection le 13 mars 2013, que le pape a signé symboliquement cette troisième encyclique, samedi 3 octobre dans l’après-midi. La précédente encyclique de François, «Laudato Si» a été publiée il y a cinq ans, elle portait sur l’écologie. »

Ref. L’encyclique très politique du Pape sur la «fraternité»

JPSC