Culture - Page 193

-

Pourquoi recourir à la Loi naturelle ?

-

Les évêques de Pologne ont mis en garde contre un « abandon de la foi catholique »

Pologne – Les évêques mettent en garde contre l’abandon de la foi

Dans une lettre pastorale commune lue dans tout le pays lors des messes du 4 novembre 2018, les évêques catholiques de Pologne ont mis en garde contre un « abandon de la foi catholique ».

La lettre a été écrite à l’occasion du centenaire de la restauration de l’indépendance de la Pologne, le 11 novembre 1918. « La célébration de cet anniversaire nous incite à réfléchir sur l’état actuel de la Pologne et la menace qui pèse sur son existence souveraine », déclarent les évêques. L’abandon des « principes chrétiens » comme base de la vie familiale et de l’Etat a été « le danger le plus grave » qui a conduit à la chute de l’Etat polonais dans le passé, analyse l’épiscopat. L’indépendance étatique n’a pas été « donnée à la nation polonaise une fois pour toutes », mais a exigé de chaque génération polonaise qu’elle se « préoccupe de la patrie ».

L’indépendance a été acquise, il y a 100 ans, par des Polonais « libres intérieurement, fortifiés dans la foi et responsables de la nation ». Après 123 ans de domination étrangère, l’Etat indépendant a été obtenu non seulement par la lutte armée et les efforts politiques et diplomatiques, « mais surtout par l’amour de Dieu et du prochain ».

Appréciation des femmes

Les évêques soulignent le rôle de l’Église catholique et des chrétiens d’autres confessions dans la préservation de l’identité nationale. Ils rendent aussi hommage aux familles, et en particulier aux femmes, qui ont transmis « l’amour de Dieu, de l’Eglise et de la Patrie » à la génération suivante. Outre l’abandon de la foi catholique, les pasteurs mettent en garde contre « l’alcool, les drogues, la pornographie, les dangers d’internet, les jeux de hasard ». La diffusion de cet « esclavage« , surtout parmi les jeunes générations, affaiblit la nation moralement et spirituellement.

La lettre critique aussi l’égoïsme des individus et des groupes, le désintérêt pour le bien commun, « la calomnie et l’insulte contre la foi catholique, les traditions nationales polonaises et tout ce qui constitue notre patrie. »

Solidarité entre les générations

« Le commandement universel de l’amour de Dieu et du prochain inclut l’amour de son propre pays « , soulignent les évêques. Ils appellent à l’honnêteté, à la solidarité entre les générations et à la « responsabilité envers les plus faibles« .

Le 11 novembre, la Pologne célèbre sa refondation à la fin de la Première Guerre mondiale après 123 ans d’occupation par ses voisins. En 1795, la Prusse, la Russie et l’Autriche-Hongrie s’étaient partagé la Pologne. Aujourd’hui, près de 90 % des Polonais appartiennent à l’Église catholique.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Europe, Foi, Histoire, Patrimoine religieux, Société 0 commentaire -

Les Français, la mort et l'au-delà

Du site de l'hebdomadaire "Pélerin" :

Les Français et la mort “J’y pense mais pas trop” - Sondage exclusif

Quelle place la mort occupe-t-elle dans notre vie quotidienne ? La prépare-t-on ? Est-elle la fin de tout ou un passage vers l’au-delà ? Voici les résultats de notre sondage exclusif.

1 - L’AU-DELÀ FAIT DE LA RÉSISTANCE

Voici un des résultats les plus étonnants de ce sondage : malgré la baisse de la pratique religieuse, la croyance en la vie après la mort ne s’effondre pas. En quarante-huit ans, elle baisse de 6 points seulement : 31 % des Français croient en un au-delà, contre 37 % en 1970. « J’imaginais que la baisse de la croyance en un au delà serait plus sensible », commente Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégies de l’Ifop. Comment expliquer cette résistance ? « Sans doute par le fait que cette interrogation métaphysique est prise en charge par la religion, mais aussi par d’autres croyances ou cultures », avance l’expert.

Sur l’existence d’une vie après la mort, les catholiques pratiquants se montrent les plus convaincus. Deux sur trois y croient.

2 - LA MORT, PAS SI TABOUE

Si la mort est moins visible aujourd’hui qu’autrefois, la question demeure présente dans les esprits. 42 % des Français déclarent y penser souvent (14 % très souvent et 28 % assez souvent). À cette question, en 1979, 47 % répondaient de la même façon. Peu d’évolution, donc, sur un questionnement existentiel.

3 - PLUTÔT INCINÉRÉ QU'ENTERRÉ

Les Français sont plus nombreux à vouloir être incinérés (47 %) qu’enterrés (29 %). Presque un quart d’entre eux s’avouent indifférents. Le basculement a eu lieu au début des années 2000. Résistants à cette tendance : les sondés se réclamant d’une autre religion (48 % pour l’enterrement et 35 % pour la crémation) et les catholiques pratiquants, (38 % choisissent l’enterrement et 36 % la crémation). La question préoccupe, en tout cas, plus de deux Français sur trois : ils sont 67 % à y avoir réfléchi. À noter : la proportion de personnes choisissant l’incinération est en lente régression (6 points perdus en huit ans).

* Sondage Ifop pour L’Express, décembre 2017.

4 - LA PRÉPARER, UN PEU

Moins d’un Français sur quatre (24%) a déjà réfléchi au déroulement de la cérémonie de ses obsèques. Seuls 18 % ont fait des démarches pour préparer leur décès (directives anticipées pour la fin de vie, convention obsèques, réservation d’une place de cimetière, etc.). Et seuls 12 % ont écrit leur testament. Sans surprise, plus on avance en âge, plus on engage de telles démarches.

Sondage IFOP pour Pèlerin, réalisé en ligne selon la méthode des quotas, du 12 au 15 octobre 2018, auprès de 1019 personnes.

-

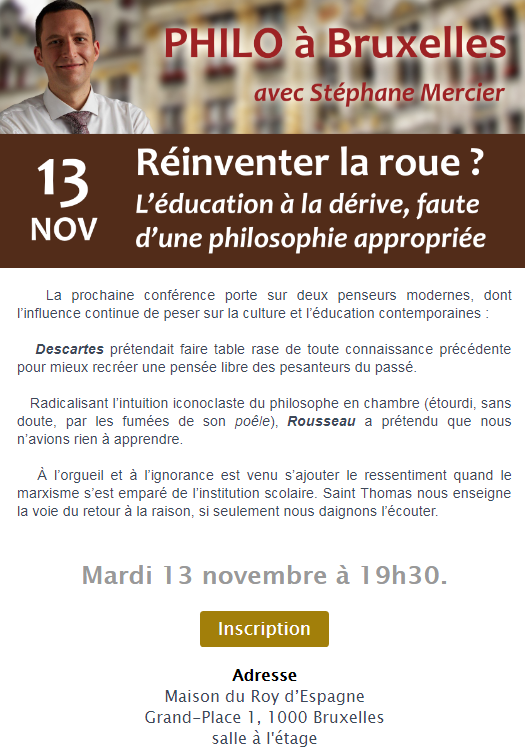

"Réinventer la roue ?" Philo à Bruxelles le 13 novembre avec Stéphane Mercier

-

Militantisme végan et idéologie antispéciste

De Paul Sugy sur le site du Figaro Vox :

Derrière le militantisme végan, la puissante idéologie antispéciste

FIGAROVOX/ANALYSE - Le 1er novembre est la journée mondiale du véganisme. Ce combat militant devenu très médiatique interpelle par la radicalité de ses positions. Mais derrière la violence caricaturale du mouvement, l‘antispécisme est une doctrine bien plus inquiétante et cohérente qu'il n'y paraît.

«Jeudi 1er novembre 2018, les passants flânant près de la place du Palais-Royal tomberont nez à nez avec une scène sanglante, organisée par notre association à l'occasion de la Journée mondiale végan» prévient l'association Vegan Impact dans un appel au rassemblement envoyé à ses militants. Et en matière de mises en scène sanglantes, les végans ne sont en effet pas en reste.

Un renouveau militant?

L'activisme en faveur des droits des animaux semble faire de plus en plus appel à la violence en France, calquant les mouvements créés aux États-Unis où cette violence n'est pas neuve: l'Animal Liberation Front (ALF) par exemple, fondé en 1976, s'était immédiatement fait connaître pour ses actions illégales dont la plus célèbre fut l'opération Bite Black, en 1991, une série de raids incendiaires visant à détruire les élevages destinés à produire de la fourrure.

Mais de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est récemment que la montée en puissance d'une tendance abolitionniste, plus violente, a donné au mouvement une visibilité médiatique accrue. Jusqu'ici, les végans s'étaient concentrés sur des actions essentiellement à visée symbolique, destinées à éveiller les consciences: production de documentaires ou d'affichages «choc». À présent, les happenings publics se multiplient, au cours desquels des militants miment des animaux conduits à l'abattoir, à grand renfort de mises en scènes ensanglantées allant parfois jusqu'au marquage au fer rouge.

L'association 269 Libération animale appartient à ce renouveau militant, avec le mouvement Vegan Impact ou encore Boucherie Abolition. Ces organes de lutte ne dissimulent pas leurs divergences avec l'association historique, L214, créée en France en 2008. «On ne travaille plus ensemble parce qu'on n'est pas sur les mêmes axes politiques», confie à La Dépêche une militante de «Boucherie Abolition».

Ainsi, et c'est la nouveauté, parmi les actions menées désormais par ces associations, de nombreuses dégradations commises sur des boucheries ont eu lieu depuis cet été, au point d'inquiéter le président de la Confédération française de la boucherie Jean-François Guihard qui a alerté à ce sujet le ministère de l'Intérieurpour demander une protection policière.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Ethique, Idées, Politique, Société 0 commentaire -

L'importance du tourisme religieux en France

La revue mensuelle Juristourisme des Editions juridiques Dalloz a publié dans son numéro de mars dernier tout un intéressant dossier sur le tourisme religieux.

Voici juste l'article de présentation de Jean-François Guy Barrey, Webmestre de Pèlerinages de France :

LE TOURISME LIE A LA SPIRITUALITE, UNE COMPOSANTE MAJEURE DE L’OFFRE TOURISTIQUE FRANÇAISE

Le tourisme lié à la spiritualité en France, essentiellement catholique, s’enracine sur dix-neuf siècles d’histoire et un patrimoine bâti exceptionnel, avec 50 000 édifices religieux (monastères, abbayes, cathédrales, églises, chapelles, ainsi que des synagogues et mosquées) dont 10 000 classés Monuments Historiques protégés et ouverts au public. Les grandes cathédrales de France, Notre-Dame de Paris, de Chartres, d’Amiens, de Reims, du Puy, pour n’en citer que quelques-unes, le Mont-Saint-Michel comptent parmi les monuments chaque année les plus visités. La France compte 163 sanctuaires, dédiés pour la majorité d’entre eux à la Vierge Marie.

Ce patrimoine remarquable comporte de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, de renommée internationale, tels le Mont-Saint-Michel, Rocamadour, Le Puy-en-Velay.

La France est jalonnée de nombreuses routes et chemins de pèlerinages, dont les chemins du Mont-Saint-Michel, les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, les chemins de Saint-Martin, de saint Gilles, la Voie des Francs, classée patrimoine culturel par le Conseil de l’Europe, qui, partant de Cantorbéry en Angleterre, va jusqu’à Rome.

Notre patrimoine religieux catholique attire chaque année en France des millions de visiteurs et de pèlerins étrangers et explique pour partie que la France soit et demeure depuis de longues années la première destination touristique au monde. Avec 84,7 millions de visiteurs internationaux ayant généré 42,2 milliards d’euros de recettes touristiques en 2013, le tourisme constitue une industrie majeure pour la France, représentant 7,33% de son PIB en 2012 (source : Atout France/ministère de l’économie). Mais des marges de progrès existent. Un des objectifs majeurs du compartiment « Tourisme et spiritualité » du GIE Atout France est de « positionner la France comme une destination de tourisme spirituel en développant les atouts de l’offre française et permettre d’accroître la notoriété des sites moins connus à l’international, en s’appuyant sur la renommée de sites majeurs (idées de circuits dans l’Hexagone) ».

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, Histoire, Patrimoine religieux, Religions, Société, Spiritualité 4 commentaires -

Quand les diocèses font appel à des religieux venus de l' étranger pour diriger les paroisses

De Corinne Lebrave sur France Info (france3-regions.francetvinfo.fr) :

L'Aveyron manque de prêtres, le diocèse fait appel à des religieux venus de l' étranger pour diriger ses paroisses

L'Aveyron manque de prêtre. Pour ne pas subir la crise des vocations, le diocèse fait appel à des religieux venus de l'étranger. A Saint-Sernin-sur-Rance, le père Adou arrive de Côte d'Ivoire. 14 des 38 paroisses de l'Aveyron ont été confiées à des hommes d'église originaires d'un autre pays.

Cela fait un an que le père Jules Adou est arrivé en Aveyron, depuis sa Côte d'Ivoire natale. L'évêque de Rodez avait lancé un appel pour faire venir des prêtres en renfort dans les paroisses aveyronnaises.

Depuis un mois, le père Adou a désormais la charge de la paroisse de Saint-Sernin-sur-Rance.

Aujourd'hui, sur les 38 prêtres en activité en Aveyron, 14 sont d'origines étrangères, dont 5 arrivent de Côte d'Ivoire. Pour l'homme d'église, il a fallu rapidement s'adapter à l'approche française de la religion.

Un recours à des prêtres étrangers, qui s'explique par une crise de vocation sur le territoire. Le diocèse de l'Aveyron ne compte aujourd'hui qu'un seul séminariste, d'origine indienne.

Mais ces religieux venus d'Asie, d'Afrique ou d'Europe de l'est ne sont pas là que pour combler un vide. Ils apportent leur culture, leur personnalité à l'Eglise catholique française.

Le père Jules restera encore 6 ans dans le département, c'est la durée de sa mission, avant de partir pour de nouveaux horizons.

Le reportage de Robin Doreau et Régis Dequeker

En Aveyron, le diocèse fait appel à des prêtres étrangers pour pallier la crise des vocations dans le département -

Le père absent et l'ensauvagement des jeunes

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Ethique, Europe, Famille, Jeunes, Politique, Société 1 commentaire -

Loin des relents satanistes et néo-païens de la fête d'Halloween

De A.J. sur clicanoo.re :

« Holy win » : la vie plus forte que la mort !

"Nous chanterons en l'honneur de Dieu et méditerons ses paroles."

Loin des relents satanistes et néo-païens de la fête d'Halloween, Laurence et Tony reprennent à leur compte cette nuit précédant le 1er novembre comme la veillée de tous les saints pour célébrer les forces de l'amour et de la lumière. Rendez-vous mercredi (à partir de 18 heures) sur les parvis de l'église du Moufia à Saint-Denis.

« Holy win est un néologisme pour dire que la sainteté sera toujours vainqueur, pour dire le triomphe de l'amour sur la mort, de la lumière sur les ténèbres »explique le jeune couple. Mercredi prochain, à l'heure où des cohortes d'enfants grimés en sorciers et mauvaises fées - arborant crânes et ossements - s'en iront sillonner les rues à la recherche de bonbons, l'association « Sur une étoile » déploiera une fresque miroitante de ferveur recueillie sous la voûte céleste. « Nous chanterons et danserons en l'honneur de Dieu, nous méditerons ses paroles. »

« La fête du positif »

Halloween et la Toussaint : quelles différences ? L'Eglise catholique a tranché et invite à ne pas sombrer dans la confusion. « Halloween est la fête de la peur, de la mort anonyme. La Toussaint est une fête du positif, celle des saints, de la proximité avec les morts de sa famille ». Mercredi (jusqu'aux alentours de 22 heures) à travers chants de louanges et méditations, Laurence et Tony convieront tout un chacun à s'interroger sur sa propre condition de mortelle et à l'importance de la prière, notamment pour les âmes trépassées, en particulier celles du purgatoire.

« C'est le moment de ne pas oublier nos défunts qui ne sont pas si éloignés de nous. Sans eux nous ne serions pas là aujourd'hui et un jour prochain nous les retrouverons. La Toussaint est pour nous le moment de mettre le Christ au centre de nos célébrations. Jésus nous rappelle que nous sommes appelés à devenir des saints, que nous devons rayonner Dieu dans nos vies. C'est notre mission . Jésus nous rappelle, aussi, que la mort n’est pas définitive, puisqu’elle a d'ores et déjà été vaincue par sa Résurrection. C'est notre espérance,» conclut le Père Sébastien Vaast, jésuite, aumônier des Universités.

A.J.

Une tradition celtique

Halloween est la contraction de « All Hallows Even » signifiant « veillée de tous les saints ». A l'origine il s'agit d'une fête celtique, célébrant le nouvel an. Car, il y a de cela quelque 3000 ans, le calendrier celte se terminait au 31 octobre et, cette dernière nuit de l'année était celle de Samain (ou Samhain), le dieu de la mort. En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitent pour revenir parmi les vivants. Alors, pour conjurer la hantise de ces visiteurs d'outre-tombe et les repousser, les Celtes usaient de quelques subterfuges dont celui de s'habiller de costumes terrifiants, de faire des offrandes et de fêter jusqu'à pas d'heure.

A partir de l'an 741, l'Eglise catholique célèbre la Toussaint le 1er novembre, à l'initiative du pape Grégoire III, afin que cette fête coïncide avec le jour de dévotion de la Chapelle de tous les saints de son calendrier liturgique en la basilique Saint-Pierre à Rome. Cette journée est précédée d'une « sainte veillée » en église le 31 octobre.

-

Comprendre la foi chrétienne et la Passion du Christ avec René Girard

De RCF :

Comprendre la foi chrétienne et la Passion du Christ avec René Girard

Présentée par Monserrata Vidal

DURÉE ÉMISSION : 25 MIN

Depuis 2.000 ans on tente de comprendre pourquoi le Christ a accepté sa mort. Au vu de certaines réponses apportées lourdes de conséquences, l'apport de René Girard est fondamental.

Depuis "Mensonge romantique et vérité romanesque" (1961) - essai qui a fait date - l'œuvre singulière et radicale de René Girard s'est déployée, embrassant la littérature, l'anthropologie, l'histoire... Mais René Girard (1923-2015), a aussi remis au goût du jour l'anthropologie religieuse. Sa pensée, parfois peu académique, résonne fortement depuis que les théologiens se sont aussi emparés de son œuvre et, plus particulièrement, de sa théorie de la violence mimétique. En effet sa pensée et son œuvre posent inlassablement les questions de la violence, du mal, de la rédemtion et de la révélation. Avec l'essai "Penser la foi chrétienne après René Girard" (éd. Ad Solem), Bernard Perret réalise une synthèse de ce que René Girard a apporté à la compréhension de la foi chrétienne.

UN AVANT ET UN APRÈS GIRARD

"Pour moi il y a un avant et un après Girard, explique Bernard Perret, il me semble qu'on ne peut plus comprendre la foi chrétienne, ne peut plus faire de théologie tout à fait de la même façon après René Girard." Et cela concerne notamment la façon dont on interprète la Passion du Christ. Depuis 2.000 ans les théologiens tentent en effet de comprendre pourquoi le Christ est allé à Jérusalem pour accepter sa mort, quelles sont les raisons pour lesquelles il a été mis à mort et quel peut être le sens de sa souffrance.

Parmi les réponses "non satisfaisantes" avancées au cours des siècles pour expliquer la Passion du Christ, il y a eu celle qui a fait des juifs le nouveau bouc émissaire, avec toutes les dérives que l'on sait. On a aussi interprété la mort du Christ cloué sur la croix avec une "lecture sacrificielle : au sens de sacrifice archaïque, propitiatoire, pour s'attirer les bonnes grâces de Dieu". Une tentative d'explication que René Girard "déconstruit radicalement" pour lui substituer "une lecture radicalement différente et qui ouvre des perspectives beaucoup plus enthousiasmantes à tous égards".

RENÉ GIRARD PLUS CONNU À L'ÉTRANGER QU'EN FRANCE ?

Si René Girard est un penseur mondialement connu, sa pensée néanmoins semble plus répandue à l'étranger qu'en France, notamment aux Etats-Unis où il a longtemps enseigné. "Il est isolé en France, admet Bernard Perret, mais ça ne veut pas dire qu'il est inconnu." Beaucoup en effet sont les penseurs, sociologues, anthropologues ou théoriciens de la littérature, qui reprennent ses concepts, comme la notion de bouc émissaire ou la théorie du désir mimétique.

Mais l'impact de la pensée girardienne hors de France se constate dans les ouvrages de théologie. "J'ai découvert en écrivant ce livre que l'impact de Girard sur la théologie était encore plus important dans le monde anglophone et germanophone, que dans le monde francophone. Bien sûr les théologiens français n'ont pas du tout ignoré Girard mais il y a un grand nombre de livres en langue anglaise et allemande qui construisent sur la base de l'anthropologie girardienne." C'est aussi que l'œuvre de René Girard est singulière, qu'il n'hésite pas à croiser les disciplines. Il se présentait d'ailleurs comme étant en premier lieu un lecteur de romans, dont les analyses littéraires auraient essaimé vers d'autres disciplines. Or, "dans le monde académique, note Bernard Perret, les gens le prennent avec des pincettes : en France particulièrement, le mélange entre théologie et anthropologie passe très mal".

DÉPASSER L'EXCÈS DE PESSIMISME DE RENÉ GIRARD

Essayiste, chercheur en sciences humaines, ancien haut fonctionnaire, Bernard Perret ose en tout cas croiser les disciplines. "Je parle en tant que croyant, affirme-t-il, croyant qui ressent le besoin de clarifier les fondements intellectuels de sa foi et de mieux comprendre cette articulation entre l'anthropologie et la théologie, c'est-à-dire comprendre ce que Dieu nous dit à travers les Écritures, la révélation, et en même ce que l'on peut comprendre de la condition humaine, de la nature humaine en tant que sociologue, anthropologue, etc."

Si, selon lui "Girard offre une voie singulière et unique pour aller plus loin dans l'articulation de ces domaines [théologique et anthropologique]", Bernard Perret prend cependant une certaine distance avec la pensée girardienne. Surtout lorsqu'il se montre critique à l'égard de son pessimisme, de sa vision tragique, voire apocalyptique de l'histoire. "Je ne nie pas que le pessimisme de Girard a sa raison d'être mais son excès de pessimisme est un obstacle si l'on veut qu'un grand nombre de gens s'en emparent pour les aider à agir et à transformer les institutions. Y compris l'Église."

INVITÉ

Bernard Perret , ingénieur, socio-économiste, haut fonctionnaire, chercheur en sciences humaines, essayiste, vice-président de l'Association recherches mimétiques

BIBLIOGRAPHIE

- Penser la foi chrétienne après René Girard

-

Le suicide de l'Occident est le résultat de deux déclins, l'un démographique, l'autre religieux

Du site "Pour une école libre au Québec" :

Michel Houellebecq : le suicide de l'Occident résultat de deux déclins, l'un démographique, l'autre religieux

Texte prononcé par Michel Houellebecq à Bruxelles le vendredi 19 octobre lors de sa réception du prix Oswald Spengler 2018.

Des journalistes m’ayant demandé s’ils pouvaient écrire que j’avais été influencé par Oswald Spengler, j’ai répondu que c’était trop simplificateur, qu’il valait mieux que je m’explique plus longuement sur ce point. Tel est l’objet de ce discours.

Je fais moi-même partie du jury d’un prix. La Fondation 30 Millions d’amis est une fondation française qui se consacre à la défense de la cause animale ; ils ont créé un prix littéraire.

Tous les ans, les jurés reçoivent deux types de livres :

– des romans dont l’un des personnages principaux est un animal ;

– des essais. Soit des essais scientifiques sur tel ou tel aspect du comportement animal. Soit des essais plus militants, par exemple sur les conditions de vie des animaux en élevage industriel.

Tous les ans, les jurés se rendent compte qu’il est possible de comparer des romans entre eux ; qu’il est possible de comparer des essais entre eux. Mais qu’il est impossible de comparer un roman et un essai ; qu’on a affaire à des entités, strictement, incommensurables.

Nous avons fini par prendre la seule décision rationnelle, celle de diviser le prix en deux : un prix pour la fiction, un prix pour l’essai.

On peut dire que Flaubert a influencé les romanciers naturalistes. On peut dire que Baudelaire a influencé de nombreux poètes de la seconde moitié du XIXe siècle (l’influence peut aussi être négative ; dans une large mesure, Nietzsche n’est qu’une réponse à Schopenhauer).

Bref, les véritables influences littéraires se produisent entre des gens qui écrivent le même type d’ouvrage. Et du point de vue philosophie ou essais, on ne peut pas dire que j’ai fait grand-chose. Il y a très peu de textes, et le plus long doit faire vingt pages. En fait, on pourrait même se demander si je mérite le prix Spengler.

La première réponse qui vient à l’esprit, c’est plutôt : « non ». Quelqu’un comme Éric Zemmour, qui a réellement produit des essais historiques de grande ampleur, et bien documentés, le mériterait dans un sens bien davantage.

Pourtant, en y réfléchissant plus longuement, j’ai fini par me dire que la réponse était : « oui ». Et c’est là qu’il y a quelque chose de vraiment mystérieux dans le roman. Je dis mystérieux alors que j’ai déjà écrit pas mal de romans ; mais oui, pour moi, le mystère demeure, et je ne sais toujours pas comment font les romanciers, même si j’en suis devenu un. Mais le fait est qu’on apprend davantage sur la France de 1830 en lisant les romans de Balzac qu’en lisant une dizaine d’historiens, aussi sérieux, compétents et bien documentés soient-ils. Et que si quelqu’un écrit dans cent ans : « Sur l’Occident de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, sur le déclin qu’il traversait à l’époque, Houellebecq offre un témoignage d’une grande valeur », c’est un compliment que j’accepte par avance.

Alors oui, dans ce sens, je me sens en droit d’accepter le prix Spengler.

-

Pourquoi l'Eglise préfère l'inhumation à l'incinération

De l'abbé Dominique Blot sur le site aleteia.org :

Enterrement ou incinération ? Ce que dit l’Église

Au cimetière, le respect des morts : sans condamner la crémation, l’Église recommande l’inhumation des corps. "Pour les chrétiens, les morts sont avec les vivants, car tous vivent dans le Seigneur."

En préparant les funérailles de leurs proches, beaucoup de Français choisissent l’incinération au lieu de l’enterrement. Les motivations de cette décision ne sont pas d’abord financières. Beaucoup plus complexes, elles s’expliquent par un affaiblissement de la foi en la résurrection des corps et la communion des saints.

Valoriser le corps

La résurrection des corps est une conviction de la foi chrétienne. La conséquence en est le grand respect pour le corps terrestre que l’on ne peut pas faire disparaître instantanément au risque de le dévaloriser. Le corps de cette personne humaine dans lequel a été semée la grâce du baptême, représente toute une histoire familiale, sociale, religieuse. Ce corps a été un lieu de bonheur mais aussi d’épreuves, de péché et de miséricorde — « temple de l’Esprit-Saint », dit saint Paul. C’est le corps de ma mère, de mon grand-père, de mon ami.

Le « lieu de l’attente »

À la résurrection, les corps rendus incorruptibles seront les corps de ces mêmes personnes que nous avons aimées. Leurs corps sont enterrés au « cimetière », vieux terme du haut Moyen-Âge, signifiant le « lieu de l’attente » : la résurrection des morts est intimement liée au retour définitif du Christ. Le monde chrétien se démarque du monde païen qui privilégiait la nécropole, la ville des morts, séparée de la ville des vivants, la Cité. Pour les chrétiens, les morts sont avec les vivants, car tous vivent dans le Seigneur. Les cimetières étaient souvent dans nos villages. Avec le Christ, la vie est partout, surtout chez « nos morts », beaucoup plus que nous le pensons malheureusement car notre foi en la promesse de Jésus de notre propre résurrection est bien trop faible.

Lire aussi : Comment imaginer le paradis, la résurrection de la chair et la vie éternelle ?

Pensons aux jeunes qui assistent à ces crémations. Quels sentiments peuvent agiter leur esprit ? Il est permis de douter que la crémation soit la meilleure manière de leur transmettre notre foi en la Résurrection des corps et l’espérance chrétienne qui devrait nous habiter.

La communion des saints

La communion des saints affirme que les liens spirituels vont bien au-delà des apparences. Elle est une communion entre le monde invisible et visible. Cependant, nos relations humaines passent par le corps. Jusque dans la mort, les femmes ne se détachent pas de Jésus et vont au tombeau pour embaumer son corps. Elles pensent que c’est le dernier hommage qu’elles pourront lui donner. Elles se trompent. Elles verront encore pendant quarante jours le Ressuscité ! Le chrétien est dans l’espérance que l’hommage qu’il rend au corps de celui ou celle qu’il a aimé(e) ne sera pas le dernier mais qu’il pourra continuer dans la Vie Éternelle à l’aimer corps et âme. Au contraire, la violence de la crémation est le symbole que « tout serait fini » avec la mort.

Dans un acte de foi dans le Christ et sa Résurrection, l’Église invite à laisser de côté des raisons humaines plus ou moins légitimes en faveur de la crémation et à choisir l’enterrement du corps pour croire en la promesse que Jésus nous fait : il redonnera vie à notre corps et à celui de nos proches.