A lire ICI.

Culture - Page 196

-

Quand Sven Gatz, ministre flamand de la culture, censure saint Paul...

-

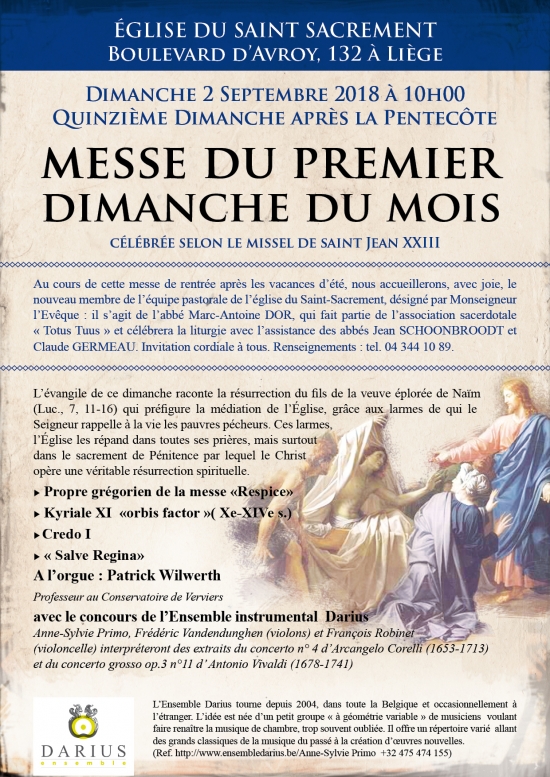

Liège : messe dominicale de rentrée le 2 septembre à 10h00 en l’église du Saint-Sacrement

Le dimanche 2 septembre prochain, 15eme après la Pentecôte, sera aussi celui de la rentrée après les vacances d’été.

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offrira à 10 heures une célébration particulièrement soignée sur le plan musical.

Les mélodies grégoriennes au programme illustreront les paroles associant au récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïm la miséricorde du Seigneur rappelant les pauvres pécheurs à la vie spirituelle par le sacrement du pardon. L’offertoire, l’élévation et la communion seront aussi accompagnés au violon et au violoncelle par l’Ensemble instrumental Darius qui jouera des extraits d’œuvres d’Antonio Vivaldi et d’Arcangelo Corelli, deux figures emblématiques du répertoire baroque. A l’orgue : Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers

Les mélodies grégoriennes au programme illustreront les paroles associant au récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïm la miséricorde du Seigneur rappelant les pauvres pécheurs à la vie spirituelle par le sacrement du pardon. L’offertoire, l’élévation et la communion seront aussi accompagnés au violon et au violoncelle par l’Ensemble instrumental Darius qui jouera des extraits d’œuvres d’Antonio Vivaldi et d’Arcangelo Corelli, deux figures emblématiques du répertoire baroque. A l’orgue : Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de VerviersLa messe sera l’occasion d’accueillir l’abbé Marc-Antoine Dor, nouveau membre de l’équipe pastorale affectée à l’église du Saint-Sacrement.

Plus de renseignements : tel 344 10 89 ou email : sursumcorda@skynet.be

Extrait musical: le graduel du XVe dimanche après la pentecôte:

__________

Sursum Corda asbl, Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64. Tel. 04.344.10.89. E-mail : sursumcorda@skynet.be.

Web : http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com

Faire un don pour la restauration de l’église ? Compte bancaire : IBAN BE58 0003 2522 9579 BIC BPOTBEB1 de l’asbl « Sursum Corda, Vinâve d’île ,20/64, 4000 Liège. Mention : « pour la restauration de l’église ».

JPSC

-

Un rapport délirant à l'animal

D'Alice Develey sur le site du Figaro :

Martin Steffens: «On a un rapport délirant à l'animal»

INTERVIEW - Notre rapport à l'animal a changé. Certains, nommés «antispécistes», considèrent qu'il est l'égal de l'homme. À l'occasion de la journée mondiale pour la fin du spécisme, le philosophe Martin Steffens analyse ce courant de pensée très militant.

«Tous les animaux sont égaux.» C'est le commandement numéro 7 dans La Ferme des animaux de George Orwell. Poules, vaches, cochons, moutons ont le droit au même traitement. Ils ne sont plus différents. Ou presque... Certains ont des besoins particuliers. Alors, comme le lecteur s'y attend trop bien, l'égalité est piétinée aux profits de certains. Le règlement est ainsi modifié: «Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres.»

La citation romanesque éclaire aujourd'hui l'actualité. Certains considèrent l'homme au-dessus de l'animal quand d'autres l'estiment comme son égal. Cette opposition s'inscrit dans deux courants nommés «spécisme» et «antispécisme». À l'occasion de la journée mondiale pour la fin du spécisme, le philosophe Martin Steffens, auteur de Vivre ensemble la fin du monde, (Salvator) revient sur ces concepts qui posent la question de la place de l'animal dans la société.»

LE FIGARO. - Qu'est-ce qu'une «espèce»?

Martin STEFFENS. - Le mot «espèce» va de pair, en philosophie, avec le concept de «genre». Le genre désigne un ensemble de réalités qui ont, positivement, un point commun. Tandis que l'espèce désigne, à l'intérieur de ce genre, un sous-groupe qui se distingue des autres par des différences remarquables. Ainsi on parlera de «spécialité italienne» pour parler d'un plat qui se démarque des autres nourritures communément partagées. Ou bien l'on dira d'un original qu'il est un peu «spécial», voire «seul de son espèce».

-

Keur Moussa ou quand le chant grégorien prend des airs africains

De Domitille Farret d’Astiès sur le site « aleteia » :

"Le monastère bénédictin de Keur Moussa, situé à cinquante kilomètres de Dakar, vit au rythme de la liturgie de l'Église. Une liturgie singulière qui mêle chant grégorien et instruments traditionnels africains.

L’abbaye de Keur Moussa a été fondée en 1963 par neuf moines originaires de l’abbaye Saint Pierre de Solesmes (diocèse du Mans). L’archevêque de Dakar de l’époque, Mgr Marcel Lefèbvre, avait demandé cette fondation en milieu musulman afin d’apporter là-bas un témoignage de vie de prière chrétienne. Frère Jean-Marie Vianney Rouzeaud, l’actuel prieur du monastère, explique à Aleteia que la vie monastique, née en Égypte, a des origines africaines. Il ajoute que la Règle de saint Benoît, composée au VIème siècle en Italie, a permis au cours des siècles « des adaptations très heureuses sur tous les continents et dans toutes les cultures ». Ainsi, elle a pu s’accorder avec les traditions culturelles du Sénégal.

L’abbaye de Keur Moussa a été fondée en 1963 par neuf moines originaires de l’abbaye Saint Pierre de Solesmes (diocèse du Mans). L’archevêque de Dakar de l’époque, Mgr Marcel Lefèbvre, avait demandé cette fondation en milieu musulman afin d’apporter là-bas un témoignage de vie de prière chrétienne. Frère Jean-Marie Vianney Rouzeaud, l’actuel prieur du monastère, explique à Aleteia que la vie monastique, née en Égypte, a des origines africaines. Il ajoute que la Règle de saint Benoît, composée au VIème siècle en Italie, a permis au cours des siècles « des adaptations très heureuses sur tous les continents et dans toutes les cultures ». Ainsi, elle a pu s’accorder avec les traditions culturelles du Sénégal.L’une des particularités de cette maison réside dans le fait que les frères ont travaillé la liturgie en l’adaptant à la culture, s’appuyant en particulier sur l’accompagnement de la kora, un instrument de musique à cordes. Cette harpe-luth d’origine mandingue – les Mandingues sont un peuple d’Afrique de l’ouest – est composée d’une demi-calebasse recouverte d’une peau de vache ou de chèvre. Vingt et une cordes sont fixées sur son manche. Les frères fabriquent eux-mêmes l’instrument au sein du monastère.

Lire aussi :

En quoi la liturgie nous entraîne-t-elle à la prière ?

Pour le prieur, « chaque monastère est une famille avec ses particularités ». Au cours des cinq décennies qui se sont écoulées depuis la fondation de Keur Moussa, la liturgie accompagnée de la kora a caractérisé le monastère. En 1967, les frères enregistrent leur premier disque. Leur liturgie est aujourd’hui utilisée dans tous les monastères de l’Afrique de l’ouest, qui ont pris pour modèle les méthodes musicales de l’abbaye bénédictine.

Une liturgie adaptée à la culture

Frère Jean-Marie Vianney explique que le chant grégorien est un chant sacré très riche, qui a largement inspiré largement les compositeurs de Keur Moussa, en particulier frère Dominique Catta, maître de chœur durant plus de 40 ans. Pour lui, la musique était un moyen privilégié de faire l’expérience de Dieu. Il faisait partie des religieux envoyés en terre sénégalaise pour la fondation de l’abbaye.

À l’époque, l’Église invitait les missionnaires à enraciner l’Évangile dans les traditions locales. La Constitution sur la sainte liturgie indique que « puisque, dans certaines régions, surtout en pays de mission, on trouve des peuples possédant une tradition musicale propre qui tient une grande place dans leur vie religieuse et sociale, on accordera à cette musique l’estime qui lui est due » (n° 119).

Frère Dominique s’est donc intéressé aux instruments africains tels que le balafon, le djembé ou les tambours. Ayant découvert la kora grâce à la radio, il s’est pris de passion pour cet instrument. D’autres frères l’ont aidé à composer et à mettre en place la liturgie de l’abbaye. On trouve à sa base les valeurs grégoriennes. Frère Jean-Marie Vianney décrit « un chant paisible » qui n’est « ni sentimental, ni excitant. Plein de nuances, il met surtout la Parole de Dieu en évidence. La kora avec ses vingt et une cordes, et maintenant chromatique, permet l’accompagnement de ces mélodies », et en particulier « du chant des psaumes ». Des chants qui ont un parfum de Paradis.

Lire aussi :

Quand un artiste décide d’enregistrer tous les chants grégoriens de la liturgie catholique

Ref. Keur Moussa ou quand le chant grégorien prend des airs africains

Très belle psalmodie chorale, simple et sereine valorisant la parole portée par l’homme intérieur ! Mais, cela suffit-il pour la qualifier de grégorienne et de surcroît africaine du fait de l’usage d’un balafon? Paradoxalement, la missa luba lancée par un missionnaire belge en 1958 avec les petits troubadours congolais du Roi Baudouin, alors que la colonie vivait (sans le savoir) ses derniers jours insouciants sans se préoccuper d’acculturation, reflète beaucoup mieux, à mon avis, une alliance réussie entre les élans spirituels de la musique modale du moyen âge et ceux de la piété populaire et joyeuse de l’âme africaine. Pour mémoire, cet extrait :

JPSC

-

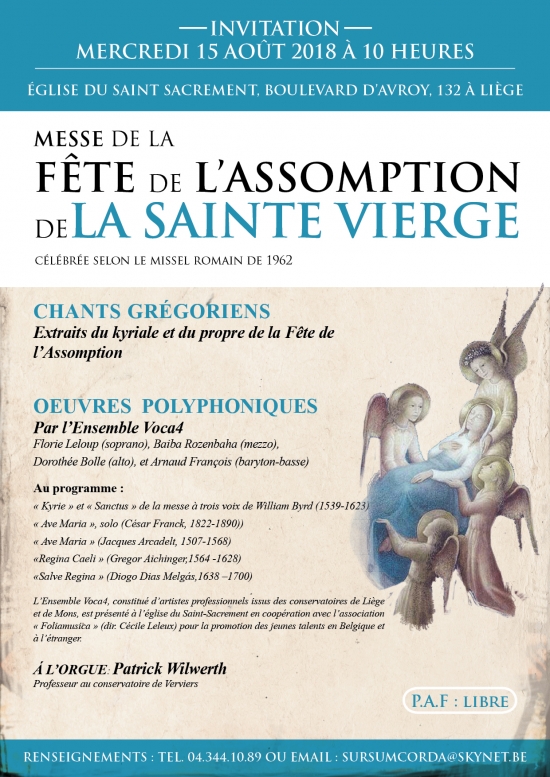

Liège: fêter le 15 août 2018 à l'église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy

A Liège, en Outremeuse le 15 août de chaque année, la piété mariale se mêle volontiers au folklore populaire et c’est très bien ainsi !

Plus insolite: sur l’autre rive du fleuve, au Centre-Ville, un groupe de chanteurs issu des conservatoires royaux de Liège et de Mons a aussi voulu se réunir cette année pour célébrer la Madone de l’Assomption avec les plus beaux motets mariaux du répertoire classique. Au programme: William Byrd, Arcadelt, Aichinger, Arcadelt, César Franck et Diogo Dias Melgas.

Cela se passe au cours de la messe célébrée le mercredi 15 août 2018 à 10h en l’église du Saint-Sacrement, Bd d’Avroy, 132: avec les solistes du plain-chant et l’Ensemble polyphonique « VocA4 » réuni par Arnaud François, avec l’appui de l’association Foliamusica pour la promotion des jeunes talents (dir. C. Leleux). A l’orgue: Patrick Wilwerth, chef du chœur universitaire de Liège et professeur au conservatoire de Verviers.

Bienvenue à tous (libre et gratuit). Plus de détails sur l’affiche reproduite ci-dessus et heureuse fête de Sainte Marie à chacun. Rens. Tel. 04.344.10.89 email sursumcorda@skynet.be

LES ORIGINES DE LA FÊTE DE L’ASSOMPTION

Très tôt, les premiers chrétiens ont eu le pressentiment que la Mère de Dieu, préservée de tout péché, ne pouvait pas avoir connu la corruption de la mort. Une intuition qui sera ensuite approfondie par les Pères de l’Eglise. Au VIe siècle, la fête de la Dormition est déjà célébrée en Orient, vers la mi-janvier. Plus tard, l’empereur byzantin Maurice (582-602) la fixera définitivement au 15 août.

La fête arrive à Rome grâce au pape Théodore (642-649), originaire de Constantinople. Elle se diffuse petit à petit en Occident : en 813, le concile de Mayence l’impose à l’ensemble de l’Empire franc. Peu à peu, la fête va prendre le nom d’Assomption mais l’Eglise ne ressent pas le besoin d’ériger en dogme cette croyance.

C’est après la proclamation par Pie IX du dogme de l’Immaculée Conception, dans le grand courant de dévotion mariale du XIXe siècle, que des pétitions commencent à affluer à Rome pour que soit officiellement défini le dogme de l’Assomption.

C’est ce que fit solennellement le pape Pie XII le 1er novembre 1950 sur la place Saint-Pierre à Rome: « Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l’Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste » (constitution apostolique « Munificentissimus Deus »).

Quelques extraits du programme des chants

Jacques Arcadelt (Namur,1507- Paris,1568): Ave Maria

William Byrd (Londres,1539- Stondon Massey, Esses, 1623):

messe à 3 voix

Gregor Aichinger (Ratisbonne,1564- Augsbourg,1628): Regina Caeli

Diogo Dias Melgas (Cuba, Portugal,1638-Evora, 1700): Salve Regina

Plain-chant de la messe de l'Assomption

Plus de renseignements : tel 04 344 10 89 ou email : sursumcorda@skynet.be

__________

Une initiative de "Sursum Corda" asbl, Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège.Tel. 04.344.10.89.

E-mail : sursumcorda@skynet.be. Web : http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com

Faire un don ? Compte bancaire : IBAN BE58 0003 2522 9579 BIC BPOTBEB1 de Sursum Corda asbl, Rue Vinâve d'île, 20 bte 64, 4000 Liège.

JPSC

-

Enigmes historiques : un livre remet l’histoire à l’endroit et démolit les mythes fabriqués dans l’intention de nuire

D'Anne Bernet sur le site de l'Homme Nouveau :

Énigmes historiques ou machines de guerre ?

« Les grandes énigmes historiques », filon longtemps inépuisable - le recours aux analyses d’ADN a apporté récemment des réponses définitives à quelques-unes des plus excitantes …- de l’édition, auront eu l’incontestable mérite, par les efforts d’intelligence, de recherches, de logique qu’elles exigeaient, de susciter des vocations d’historiens passionnés. Sont-elles, cependant, en leur genèse, aussi innocentes qu’il y parait ?

La parution d’un recueil grand public, mais signé des meilleurs spécialistes et enrichi de fortes bibliographies, Les énigmes de l’histoire de France, (Perrin. 400 p. 21 €.) supervisé par Jean-Christian Petitfils, invite, en le lisant, à se poser des questions.

Exceptée le débat, qui restera sans doute ouvert, de la localisation du site d’Alésia et des raisons de la défaite de Vercingétorix, auquel le terrain comme le nombre de combattants semblaient promettre la victoire, des faits plus récents, telle l’arrestation de Jean Moulin à Caluire ou le voyage à Baden-Baden de De Gaulle en 1968, tous ces récits ou presque, en effet, concernent des affaires dont les contemporains parfois, les politiques, les idéologues et l’historiographie à leur service toujours, se servirent pour porter des coups violents à l’Église, au catholicisme, à la monarchie.

Il y a là, à n’en pas douter, plus qu’une coïncidence.

Prenons les Templiers. Pour les médiévistes sérieux, tout est clair : Philippe le Bel trouve son intérêt à abattre la puissance financière plus encore que militaire de l’Ordre du Temple, inutile depuis la perte du royaume latin de Jérusalem. La seule vraie question, toujours disputée, est de savoir qui a lancé les premières accusations contre l’Ordre, et si le roi y a cru ou non, selon que chacun le voit cynique et pragmatique, ou pieux et naïf. Les textes médiévaux concernant le Temple, de mieux en mieux étudiés, ont permis d’écarter les assertions concernant une « règle secrète », des pratiques païennes parmi les moines soldats, la conversion cachée de certains d’entre eux à l’Islam. Rien, comme le rappelle Alain Demurger, auteur du chapitre, n’y renvoie au moindre ésotérisme, encore moins aux origines de la maçonnerie ni aux trésors, spirituels et matériels supposés découverts sous le temple de Salomon. Tout cela est un fatras inventé à compter du XVIIIe siècle à partir de rien, et grossi à l’infini par une foule d’illuminés, certains sachant fort bien ce qu’ils faisaient, afin d’accréditer l’existence d’un secret gnostique détenu par les Templiers, lesquels auraient été, pour cette raison, éradiqués par la papauté et la monarchie. Le Da Vinci Codene fut que le dernier avatar de cette énorme fumisterie, qui aura écarté de l’Église des multitudes de crédules manipulés.

Créer artificiellement des zones d’ombre et des « mystères » autour de Jeanne d’Arc, la vouloir bâtarde d’Isabeau de Bavière et de Louis d’Orléans, gloser sur sa santé mentale, la prétendre échappée au bûcher de Rouen, c’est nier la réalité du miracle johannique et la possibilité que Dieu soit intervenu dans les difficultés du royaume de France. Ainsi que le dit Jacques Trémolet de Villers, le seul mystère de Jeanne tient à la grandeur du miracle qu’elle incarne, et c’est précisément ce qui dérange.

À travers la Saint-Barthélemy, et les pamphlétaires huguenots l’avaient fort bien saisi, qui s’en servirent d’abondance, c’est la légitimité monarchique, le rôle du roi, accessoirement de la reine mère, qui sont dénoncés afin de remettre en cause la dynastie des Valois.

Affirmer que Ravaillac fut manipulé par les ultimes partisans de la Ligue, c’est accuser les catholiques d’avoir trahi les intérêts de la France dans une sombre alliance avec l’ennemi espagnol, donc faire du pape et de l’Église un péril pour l’État et la cohésion nationale … S’interroger sur la nature des liens entre Anne d’Autriche et le cardinal de Mazarin, ou sur la volonté de Louis XIV de minimiser le rôle de Mme de Montespan, sa maîtresse et la mère de princes légitimés, dans l’Affaire des Poisons, c’est encore saper les fondements sacrés de l’ordre royal. Tout comme disserter gravement, même contre tout bon sens, sur l’éventualité que le Masque de fer fût le frère jumeau du Roi Soleil, ou que l’on ait caché au couvent de Moret l’existence d’une fille à la peau noire née du souverain et de sa femme …

Toutes ces histoires enflent, grossissent, sortent sur la place publique à l’époque des Lumières et comment douter que cela soit voulu, calculé pour atteindre le trône et l’autel ?

Cela devient évident avec l’agitation autour de l’affaire du collier de la Reine, née de l’aveuglement du cardinal de Rohan, pourtant bon diplomate admiré pour son intelligence, et de la vindicte de Marie-Antoinette, qui ne comprit pas qu’elle serait la première victime d’une « médiatisation » qu’il eût fallu à tout prix éviter …

Ne revenons pas, Philippe Delorme le fait à la perfection, sur le drame Louis XVII, désormais éclairci. Faire croire à la survie du petit roi, c’était saper, et d’abord dans le cœur des fidèles déçus par la réalité de la Restauration, le sentiment de la légitimité bourbonienne.

Dans un registre plus scabreux, feindre de ne pas comprendre les circonstances exactes du décès du prince de Condé, retrouvé pendu à une « espagnolette qui ressemblait à une petite baronne anglaise », c’était faire peser sur Louis-Philippe des soupçons de crime d’intérêt assez répugnants, ce qui arrangeait autant la droite légitimiste que la gauche républicaine.

Mêmes manœuvres de déstabilisation politique concernant les morts suspectes de la Troisième République, telles les circonstances, montées en épingle du décès de Zola, icône de la gauche et du progrès fatalement assassiné par un complot réactionnaire.

Quant à l’abbé Saunière, et à l’or de Rennes-le-château, ils servirent à jeter un discrédit supplémentaire sur l’Église, comme si les énormes trafics de messes d’un prêtre indigne n’y avaient pas suffi.

Tout cela, au fil du temps, aura toujours visé les mêmes buts : favoriser la rupture de la France avec un modèle politique et religieux qu’il convenait d’éradiquer.

Il faut se féliciter du sérieux d’un ouvrage qui remet, sauf rares exceptions, l’histoire à l’endroit et démolit les mythes fabriqués dans l’intention de nuire.

Malheureusement, ils ont la peau dure et rencontreront toujours des adeptes pour les préférer à la vérité historique.

Les énigmes de l’histoire de France, (Perrin. 400 p. 21 €.) supervisé par Jean-Christian Petitfils

-

Le Rwanda et la langue française

Lu sur le site de la Libre Afrique :

« Après s’être résolument tourné vers le monde anglophone en faisant il y a dix ans de l’anglais la langue d’enseignement, le Rwanda a effectué ces dernières années un rééquilibrage avec le retour en grâce du français et voit désormais dans ce bilinguisme un atout, à côté des langues locales, kinyarwanda et swahili.

« Après s’être résolument tourné vers le monde anglophone en faisant il y a dix ans de l’anglais la langue d’enseignement, le Rwanda a effectué ces dernières années un rééquilibrage avec le retour en grâce du français et voit désormais dans ce bilinguisme un atout, à côté des langues locales, kinyarwanda et swahili.Langue de l’ancien colonisateur belge, le français a commencé à subir au lendemain du génocide de 1994 la concurrence de l’anglais, parlé par la plupart des réfugiés tutsi revenus d’Ouganda pour former la nouvelle élite politique et administrative.

Le président Paul Kagame, lui-même éduqué en Ouganda, a introduit dans la Constitution de 2003 l’anglais comme troisième langue officielle avec le kinyarwanda et le français.

Puis en 2008, le français a été remplacé par l’anglais comme langue d’enseignement obligatoire à l’école. Le français n’a plus été offert, comme langue enseignée, que dans le secteur privé, ou comme matière optionnelle au secondaire dans le public.

L’administration aussi s’est mise à l’anglais, même si les lois ont continué à être publiées dans les trois langues officielles, auxquelles s’est joint en 2017 le swahili.

Devenu en 2007 membre de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC), anglophone, puis en 2009 du Commonwealth, le Rwanda a donné l’impression de se détourner de l’espace francophone.

Ce d’autant que les relations entre le Rwanda et la France, accusée par Kigali d’avoir joué un rôle dans le génocide (environ 800.000 morts), restaient extrêmement tendues, malgré la reprise des relations diplomatiques en 2009.

« C’est une mauvaise interprétation. Il était nécessaire que le Rwanda essaie de faire partie de ce club des pays qui parlent anglais », conteste auprès de l’AFP la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, candidate pour prendre en octobre la tête de la Francophonie.

– La vigueur retrouvée du français –

« L’interprétation qui veut faire croire que le Rwanda s’est tourné vers l’anglais contre le français a peut-être été le résultat des relations entre la France et le Rwanda », ajoute-t-elle. « Je crois qu’il y a eu confusion entre les relations du Rwanda et de la France, et les relations du Rwanda avec la Francophonie ».

La décision brutale de changer la langue d’enseignement n’a pas été sans conséquence. Elle a mis en lumière la pénurie d’enseignants anglophones et contraint les francophones à enseigner – mal le plus souvent – dans une langue qu’ils maîtrisaient peu.

Mais si les Rwandais se sont d’abord tournés massivement vers l’anglais, ils n’ont pas complètement délaissé le français, qui a récemment retrouvé de la vigueur.

Selon l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 700.000 Rwandais, soit 6% de la population, étaient francophones en 2015. Le Français reste ainsi la langue étrangère la plus parlée au Rwanda devant l’anglais.

Ce faible pourcentage s’explique par le fait que le kinyarwanda est parlé par presque tous les Rwandais, lesquels n’ont donc pas besoin de langue étrangère pour se comprendre, contrairement aux pays africains où plusieurs langues locales coexistent.

Le français a été réintroduit en 2014-2015 comme langue enseignée au primaire dans le public. Rouverte en 2010, l’école française de Kigali reçoit de nouveau de nombreuses demandes d’inscription.

Les chaînes de télévision publiques proposent des émissions en kinyarwanda, anglais et français. France 24 et TV5 sont les chaînes étrangères les plus regardées, et les bouquets Canal+ sont très appréciés.

– « Au carrefour des deux mondes » –

Dans les librairies de Kigali, trônent le Monde diplomatique ou Jeune Afrique, mais peu de magazines en anglais. Les écrivains rwandais les plus connus écrivent parfois en kinyarwanda mais le plus souvent en français.

« Ca dépend du public. Si vous voulez parler aux Rwandais de choses simples, claires, compréhensibles, vous utilisez le kinyarwanda. Si vous voulez parler à une classe un peu plus cultivée, qui a des notions un peu plus internationales, vous écrivez en français », explique l’un d’eux, Antoine Mugesera.

Cet historien souligne aussi que toute l’histoire orale du pays a été retranscrite en français. « C’est tout un patrimoine que nous devons conserver précieusement », dit-il.

L’élite du pays a adopté le bilinguisme anglais/français. Mais le français garde l’image d’une langue plus noble. « C’est vrai que quand tu parles français, les gens te mettent tout de suite sur un certain niveau d’éducation », souligne le poète hip hop Eric Ngangare « 1key ».

Les francophones rwandais pensent que l’élection de Mme Mushikiwabo comme secrétaire générale de l’OIF permettrait d’encore renforcer la place du français au Rwanda, sans renier pour autant l’anglais.

Sa candidature est la preuve que la décision de 2008 n’était pas tant guidée par l’idéologie que par le même pragmatisme qui conduit aujourd’hui le Rwanda, aux ambitions régionales affirmées, à se tourner à nouveau vers l’Afrique francophone.

« Nous sommes au carrefour des deux mondes », remarque M. Mugesera. « Une seule langue c’est une pauvreté, deux langues c’est une richesse. Je pense que tout le monde est conscient qu’il faut garder les deux langues. Ce serait pour nous un atout énorme ».

Ref. Le Rwanda regarde à nouveau aussi vers le monde francophone

Pour mémoire, sous la colonisation belge, l’usage courant des grandes langues véhiculaires indigènes -lingala, swahili, kikongo, tshiluba au Congo, kirundi, kinyarwanda (et swahili) au Ruanda-Urundi- l’emportait sans conteste possible sur l’emploi de la langue maternelle des coloniaux. Ceux-ci mêmes étaient tenus de pratiquer la langue des autochtones s’ils voulaient se faire comprendre. L’alphabétisation de masse réalisée par les missionnaires belges au niveau primaire l’utilisait aussi, l’usage du français importé par le colonisateur ne progressant qu’avec les niveaux moyen et supérieur (alors très minoritaires) de la scolarisation. Un bon demi-siècle plus tard, la familiarisation du peuple avec une ou plusieurs des grandes langues internationales léguées par le colonisateur a certainement pris de l’ampleur mais pas au point d’effacer la pratique des parlers véhiculaires et dialectaux (le Congo compte quelque deux cents tribus et autant de dialectes) traditionnels.

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Enseignement - Education, International, Société 0 commentaire -

Quand Giovannino Guareschi adressait une dernière lettre à Don Camillo

Du site "Paix Liturgique" :

LA DERNIÈRE LETTRE DE GIOVANNINO GUARESCHI A DON CAMILLO

Le 21 juillet 2018, l'église Saint-Michel-Archange de Roncole Verdi, village de la commune de Busseto, en Émilie-Romagne (Italie), a accueilli une messe de Requiem à l'occasion du cinquantième anniversaire du rappel à Dieu de Giovannino Guareschi, le créateur de don Camillo. À la demande des enfants de l'écrivain – car don Camillo, avant d'être la série de films à succès que nous connaissons, est une œuvre littéraire profondément catholique – cette messe a été célébrée selon la forme extraordinaire du rite romain, en présence du maire de Busseto, lieu de sépulture de Guareschi, et de celui de Roccabianca, son lieu de naissance. Don Marino Neri, secrétaire de l'Amicizia sacerdotale Summorum Pontificum (voir notre lettre 584 notamment), a prononcé pour l'occasion un sermon vigoureux rappelant que, si la fin proche de l'homme est sa sanctification, sa fin ultime est la gloire de Dieu à laquelle l'auteur de don Camillo a contribué excellemment.

Cet événement nous a permis de prendre connaissance d'un petit chef-d'œuvre que nous vous proposons bien volontiers en cette période de lectures estivales : la lettre adressée par Giovannino Guareschi à « son » don Camillo au lendemain du concile Vatican II et publiée le 19 mai 1966 par le journal Il Borghese. Nous omettons la dernière partie de cette lettre dans laquelle Guareschi regrette avec son ironie mordante que le cardinal Josef Mindszenty n'ait pas été élu Pape à la suite de Jean XXIII car « l'Église du Silence aurait alors acquis une voix puissante ».

Cher don Camillo,

Je sais que vous avez des problèmes avec votre nouvel évêque. Il m'a été rapporté que vous avez dû détruire le maître-autel de l'église paroissiale pour le remplacer par la fameuse « table à repasser », modèle Lercaro (1), reléguant votre bien-aimé Crucifix dans un coin près de la porte d'entrée, de façon à ce que l'Assemblée lui tourne le dos...

De même, j'ai su que le dimanche, une fois célébrée la « Messe du Peuple », vous alliez en célébrer une autre dans la vieille chapelle, intacte, de votre ami Perletti : une messe clandestine, en latin, pour les catholiques.Du coup, les gros bonnets de la Démocratie chrétienne vous ont dénoncé et vous voici fiché en curie parmi les « prêtres subversifs » après avoir reçu un dur avertissement de l'évêque.

Mon Père, vous n'avez décidément rien compris. Il est juste que le Christ ne soit plus sur l'autel : le Christ en Croix est l'image de l'extrémisme. Notre Seigneur était un factieux, un fasciste, et son exhortation « Ou avec Dieu ou contre Dieu » n'est qu'un plagiat du célèbre slogan mussolinien « Ou avec nous ou contre nous ».

Ne se comportait-il pas comme un fasciste en chassant à coups de matraque les marchands du Temple ???

C'est le sectarisme, l'intransigeance et l'extrémisme du Christ qui l'ont amené à la Croix alors que, s'il avait choisi la voix du compromis démocratique, il aurait très bien pu s'entendre avec ses adversaires.Don Camillo, vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en 1966 : les aéronefs parcourent le cosmos à la découverte de l'Univers et la religion chrétienne n'est plus adaptée à la situation. Le Christ a voulu naître sur la Terre ce qui, tant que l'ignorance et la superstition faisaient de la Terre le centre voire l'essence de l'Univers, pouvait encore passer mais qui aujourd'hui, à l'heure des explorations spatiales et de la découverte de nouveaux mondes, le rapporte à un phénomène provincial. Un phénomène qui, comme l'a solennellement établi le Concile, va redimensionner.

Pour vous, Mon Père, les beatniks et leurs cheveux longs ne sont que des pouilleux à envoyer se faire tondre le crâne, et leurs compagnes avec ces jupes courtes qui leur couvrent à peine l'aine des filles de petite vertu à soumettre d'urgence au dépistage de la syphilis. En revanche, à Rome, l'Autorité Ecclésiastique Supérieure a créé une messe spéciale pour ces pouilleux et ces demoiselles de petite vertu – une messe Beat, jouée et hurlée par trois groupes de chevelus.

Vous êtes resté bloqué dans l'autre siècle, Mon Père. Aujourd'hui, l'Église s'adapte à son époque, se mécanise. À Ferrare, sur la « table à repasser » de l'église San Carlo, il y a un distributeur d'hosties : au moment de l'Offertoire, le fidèle qui souhaite communier dépose son offrande sur un plateau, presse un bouton et, au son d'un joyeux carillon, l'hostie tombe dans le calice !

Et, croyez-moi, il n'est pas impossible que dans les laboratoires du Vatican ne soit déjà à l'étude une machine plus complète dotée d'une petite pince qui, une fois la pièce introduite et le bouton pressé, porte directement aux lèvres du communiant l'hostie consacrée électroniquement.

Don Camillo, l'an dernier vous m'avez fait des reproches parce que dans une de mes pièces j'ai raconté que don Giacomo, jeune prêtre des temps modernes, confessait ses fidèles par téléphone et leur envoyait des pulvérisateurs d'eau bénite au lieu de se déplacer pour bénir leurs foyers. Vous m'avez dit qu'on ne plaisantait pas avec ces choses-là...

Pourtant, sur initiative de l'Autorité Ecclésiastique Supérieure, voici qu'on y est presque. Le jour n'est pas si loin où après s'être confessé par téléphone, le fidèle recevra par courrier recommandé l'hostie consacrée à domicile accompagnée d'une petite pince fournie par le « service mécanique » de la paroisse pour pouvoir la consommer sans la toucher avec ses doigts impurs (2). Je n'exclus pas que, pour arrondir les maigres revenus de la paroisse, le curé ne fasse imprimer sur l'hostie quelque message publicitaire...

Don Camillo, je sais que Peppone, aujourd'hui, se fiche ouvertement de vous. Je sais qu'il vous a intimé de retirer du prieuré le portrait provocateur de Pie XII, « le pape fasciste et ennemi du Peuple », menaçant de vous dénoncer à l'évêque. Mais Peppone a raison : les rôles se sont inversés et bientôt la Section du Parti vous ordonnera de déplacer l'horaire des fonctions sacrées pour ne pas menacer la « Festa dell'Unità » (3) organisée sur le parvis de l'église.Don Camillo, si vous ne vous mettez pas à la page et n'arrêtez pas d'appeler « Sans-Dieu » les communistes et de les décrire comme des ennemis de la religion et de la liberté, la Fédération locale du Parti vous suspendra a divinis. Moi qui vous suis attentivement et vous suis attaché depuis vingt ans, je ne voudrais pas vous voir finir d'une si triste façon.

Je sais bien que de nombreux paroissiens, et pas seulement les plus âgés, sont avec vous mais je sais aussi que vous préféreriez partir en silence, en cachette, pour éviter tout incident ou toute polémique qui pourrait tourmenter votre troupeau.

En réalité, vous avez une sainte terreur de voir les catholiques se diviser. Malheureusement, cette division existe déjà.

-------

(1) Du nom du très rouge cardinal de Bologne, Giacomo Lercaro, l'un des plus virulents promoteurs de l'aggiornamento conciliaire en Italie. Choisi par Paul VI, Mgr Lercaro présida de 1964 à 1968 la Commission pour l’Application de la Réforme liturgique, dont le secrétaire n'était autre que Mgr Bugnini...

(2) Là, Guareschi n'osait pas imaginer que les fidèles pourraient un jour être encouragés à se saisir par eux-mêmes de la sainte Hostie !

(3) L'Unità est l'équivalent italien de L'Humanité. Chaque section du PCI (Parti communiste italien) avait l'habitude d'organiser une ou plusieurs fêtes annuelles placées sous le patronage du quotidien du Parti.

Lien permanent Catégories : Clin d'oeil, Culture, Débats, Eglise, Foi, liturgie, Politique, Société 0 commentaire -

Relire Soljenitsyne pour y retrouver une source de vérité et de courage

De Laurent Ottavi sur le site "La faute à Rousseau" :

Littérature & Société • Relire Soljenitsyne pour retrouver une source de vérité et de courage

Par

TRIBUNE - À l'occasion du dixième anniversaire de la mort d'Alexandre Soljenitsyne et du quarantième anniversaire de son discours d'Harvard, Laurent Ottavi revient sur les maux occidentaux que pointait le dissident russe. Il y voit une dimension prophétique. [Figarovox 3.08]. « Ne pas vivre dans le mensonge » où, de fait, nous vivons de tant de manières. Soljenitsyne peut aider notre monde à le détruire.

Ce 3 août 2018 [était] le dixième anniversaire de la mort d'Alexandre Soljenitsyne. Le dissident russe, auteur d'Une journée d'Ivan Denissovitch et de L'Archipel du Goulag, fût une figure controversée, souvent qualifiée de « réactionnaire ». Le ressentiment de l'élite libérale américaine à son égard remonte à un discours retentissant, Le déclin du courage, dont c'est le 40ème anniversaire cette année. Le texte de ce discours prononcé à Harvard a été réédité en 2017 aux éditions des Belles lettres.

Il faut le resituer dans son contexte et dans la biographie de son auteur, pour en saisir toute la portée.

Du Goulag à Harvard

À la veille de la victoire des Alliés, Alexandre Soljenitsyne écrit dans une correspondance que Staline est un chef de guerre incompétent, qui a affaibli l'Armée rouge par les purges et s'est imprudemment allié à Adolf Hitler. Cette critique le conduit pendant huit années dans l'enfer du Goulag, « où ce fut, écrit-il, mon sort de survivre, tandis que d'autres - peut être plus doués et plus forts que moi - périssaient ». Il révèle l'existence des camps de travaux forcés au monde dans Une journée d'Ivan Denissovitch. Staline, depuis, est mort. Ce texte est publié dans une revue littéraire avec l'autorisation de Nikita Khrouchtchev. Il donne à son auteur une renommée en Russie mais aussi dans le monde.

Alexandre Soljenitsyne est récompensé du prix Nobel de littérature en 1970. Après d'autres écrits et sa demande de supprimer toute censure sur l'art, il fait paraître en 1973, à Paris, son livre le plus connu, L'Archipel du Goulag. Le dissident est déchu de sa nationalité et exilé. Il vit d'abord à Zurich puis s'installe aux États-Unis. Il y réside depuis deux ans, dans la plus grande discrétion, quand il est invité par l'université d'Harvard à prononcer un discours lors de la séance solennelle de fin d'année, le 8 juin 1978.

-

Rome : quand les restaurateurs mettent en évidence la beauté originelle de la Scala Santa

De Carol Glatz sur présence-info.ca :

1700 mètres carrés de fresques

À Rome, les restaurateurs révèlent la beauté d'origine de la Scala Santa

Francesca Cencia note les détails de la restauration d'une fresque de Jésus crucifié le 10 juillet 2018 à la Scala Santa, à Rome. (CNS Photo/Paul Haring)

Agence Catholic News ServiceDe grandes feuilles de contreplaqué bloquent l'accès du public à l'escalier de la Scala Santa, à Rome. Une femme touche une grande photographie en couleur de l'escalier, fait un signe de croix, en priant la tête baissée, puis passe son chemin.

Pendant des siècles, les fidèles ont gravi à genoux les 28 marches en priant.

Mais cette dévotion populaire patiente depuis un an. La grande affiche représentant l'escalier est tout ce que le public peut voir tandis qu’une équipe de restaurateurs du Vatican termine la phase finale de vingt ans d’efforts pour réparer le sanctuaire du Saint Escalier et nettoyer ses 1700 mètres carrés de fresques.

Selon la tradition, l’escalier est celui que Jésus a monté lorsque Ponce Pilate l'a amené devant la foule et l'a remis pour être crucifié. La mère de Constantin, sainte Hélène, aurait apporté l’escalier à Rome depuis Jérusalem en l’an 326.

En 1589, le sanctuaire fut construit et décoré par le pape Sixte V. Il recouvre notamment l'escalier et abrite quelques-unes des plus anciennes reliques des premiers martyrs chrétiens de Rome, ainsi qu'une image byzantine du Christ.

Sixte V voulait que le sanctuaire conserve les reliques importantes, mais qu’il puisse aussi exprimer l'essentiel de la foi à travers une abondance d'images vives et colorées décrivant les événements clés de l'Ancien et du Nouveau Testament, explique Mary Angela Schroth, la conservatrice d’une galerie d'art de Rome qui a été impliquée dans le projet de restauration.

«Puisque les fidèles ne savaient souvent ni lire ni écrire, les histoires prenaient vie à travers des images», dit-elle. Ainsi, «chaque centimètre carré» du sanctuaire – ses deux chapelles, ses cinq escaliers, ses plafonds voûtés et ses larges murs hauts – étaient couverts de fresques et d'art décoratif.

«Cela devait étonner et attirer le public», souligne-t-elle.

Restauration colossale

Mais au cours des siècles, ces illustrations flamboyantes ont progressivement disparu sous la saleté, la crasse et des dégâts d'eau. Des techniques de restauration primitives ou agressives ont parfois décoloré les œuvres originales. Ajoutez à cela un mauvais éclairage et l'espace ténébreux ne faisait plus ce pour quoi il avait été conçu: être une expérience physique et spirituelle totalement immersive avec des repères visuels accompagnant les fidèles dans leur démarche vers le Sancta Sanctorum, a déclaré Paolo Violini, le meilleur expert des Musées du Vatican en matière de restauration de fresques.

Avec l'aide initiale de la Fondation Getty en 2000, puis grâce à la générosité des Patrons of the Arts des Musées du Vatican, les chapelles Saint-Laurent et Saint-Sylvestre, ainsi que les quatre cages d'escalier – deux ensembles de chaque côté de la cage d'escalier centrale des escaliers sacrés – ont été entièrement restaurés.

La restauration de l'escalier central devant être achevée d'ici la fin de l'année et l'atrium avant fin 2019, il aura fallu près de deux décennies à onze restaurateurs pour redonner vie à ce que quarante artistes ont créé en moins de deux ans au XVIe siècle. Mais le soin apporté à la restauration a porté ses fruits, permettant aux visiteurs d'aujourd'hui de voir, après 400 ans, la beauté décorative originale que les peintres du pape Sixte avaient conçue, a dit Violini.

Les gens regardaient à peine les surfaces sombres avant la restauration, dit Schroth, mais maintenant avec «ces couleurs glorieuses» et un éclairage approprié, les visiteurs font plus que simplement regarder, «ils observent et étudient ces histoires» et se souviennent de leur signification.

Redécouvrir la narration visuelle

Le recteur du sanctuaire, le père passioniste Francesco Guerra, a déclaré que l'art chrétien dans les espaces sacrés n'est pas seulement un artifice, mais un moyen aussi puissant que les mots, créé pour expliquer et partager la foi et inciter les fidèles à entrer dans une relation plus profonde et plus étroite avec Dieu.

Le sanctuaire, qui est confié aux soins et à la protection des pères passionnistes, est comme un catéchisme visuel qui existe dans tant d'églises et de sanctuaires, mais qui a besoin d'être «réévalué» et ré-accentué aujourd'hui, croit-il.

Paul Encinias, directeur de Eternal City Tours, basé à Rome, confirme que lorsqu'il emmène des groupes à la Scala Santa, ils se concentrent sur leurs prières individuelles et leurs intentions, alors qu'ils gravissent chaque marche à genoux.

«Les pèlerins catholiques du XXIe siècle sont très éloignés des narrations artistiques», a-t-il dit, et ils ne sont «pas habitués à ces indices visuels» qui les entourent, alors le but et la signification de ces œuvres devraient probablement être expliqués.

Néanmoins, certains des visiteurs que M. Incinias amène prier à la Scala Santa ont souvent une expérience «émotionnelle forte» lorsqu'ils prient et réfléchissent sur les problèmes ou les épreuves de la vie.

«Nous avons généralement peur de souffrir», et la plupart des homélies ne s'y attardent pas, dit-il. Mais parce que l’expérience encourage les gens à se connecter à la Passion du Christ, «ça touche quelque chose de profond» et les gens réalisent que «Christ est toujours avec nous, même dans nos souffrances».

Même si les escaliers sont fermés, le sanctuaire a offert un escalier latéral pour la même pratique dévotionnelle de les gravir à genoux. En moyenne, environ 3000 personnes visitent le sanctuaire chaque jour.

Le père Guerra a dit que le pape François a souligné l'importance des dévotions traditionnelles et populaires et des pèlerinages dans les sanctuaires et les lieux sacrés. Les gens sont constitués d’«esprit et d'intellect, mais aussi de chair, d’émotions et de sentiments», dit-il.

Dans la Bible, quand Jésus accomplit un miracle, «il touche la personne, il met ses doigts dans les oreilles de l'homme sourd» et prend la main d'une fille morte pour la ramener à la vie, a dit le prêtre.

Ce contact physique, qui est une partie inséparable de notre humanité, est une caractéristique clé de la Scala Santa, rappelle-t-il. En grimpant l'escalier à genoux et en réfléchissant à la passion du Christ, «les gens se sentent unis à Jésus, ils se sentent compris par Jésus, ils se sentent aimés par Dieu».

Carol Glatz

-

En exclusivité sur belgicatho, un entretien passionnant avec le Professeur René Lebrun

Ce jeudi 19 juillet 2018, le professeur René Lebrun, docteur Honoris Causa de l’université de Limoges, docteur en Philologie et Histoire orientales, licencié-agrégé en philologie classique et entre autres, professeur émérite à l’université catholique de Louvain-La-Neuve et à l’Institut catholique de Paris, nous a accordé un entretien pour Belgicatho.

Professeur, pourriez-vous brièvement nous retracer votre parcours académique et aborder les questions qui vous ont intéressé au long de cette vie professionnelle ?

Le début de ma carrière en tant que chercheur et enseignant à l’université, c’est en 1980 à Genève ; j’ai enseigné à Genève l’histoire de l’Anatolie et la langue hittite. L’année suivante en 81, j’ai été engagé à la KUL et j’y ai presté le hittite pendant dix ans, en néerlandais. En 86, je vais être engagé à Paris, en parallèle de la KUL, à l’Institut catholique de Paris, où je vais enseigner l’akkadien, le hittite et l’histoire de l’Anatolie et cela jusqu’en 2005. Au début des années 90, j’ai renoncé à Leuven et j’ai été engagé ici à l’UCL où j’ai été responsable des cours d’akkadien, ou de babylonien si vous voulez (c’est équivalent), de hittite, d’histoire de l’Anatolie et je suis devenu le président de l’Institut orientaliste. Maintenant, je reste actif : on est quelques professeurs émérites à avoir bénéficié tout récemment, il y a deux mois, d’un titre « émérite actif » ce qui me permet de conserver mon bureau et de garder les mêmes budgets pour les recherches ; on a droit à une secrétaire etc. Les voyages scientifiques à l’étranger sont payés par l’université. À côté de cela, je dirige plusieurs publications et collections dont la collection Homo religiosus fondée par le cardinal Ries. Quand il a fondé cette collection et le centre d’histoire des religions, j’ai immédiatement été son bras droit. Et c’est comme cela que je lui ai succédé tout naturellement car c’était son souhait. Cette collection est publiée chez Brepols.

Aujourd’hui, quelles sont les grandes questions qui sont encore discutées dans l’histoire de l’Anatolie ?

Ce qui reste passionnant c’est bien sûr le hittite avec ces textes en hittite, à peu près 76 000 textes, dont une grande partie n’est toujours pas publiée ! J’ai lancé, il y a quelques mois, une recherche ici, en vue d’une publication par l’Institut orientaliste ou dans la collection Homo religiosus concernant une édition scientifique des rituels hittites. Il y a plus de mille textes, donc on peut s’amuser ! Il y a aussi les nombreuses inscriptions en caractères glyphiques puisque les Hittites utilisaient deux systèmes d’écriture : une cunéiforme, surtout pour les tablettes d’argile, et d’autre part, pour tout ce qui était monuments ou les sceaux, c’était en écriture glyphique – avant on disait hiéroglyphique, par comparaison avec l’Égypte, même s’il n’y a aucun lien entre les deux -

Quand j’ai commencé mes études d’orientalisme, c’était encore une écriture très mystérieuse.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Débats, Eglise, Histoire, Sciences, Témoignages 0 commentaire -

L'islam et l'histoire; le Coran incréé

D'Annie Laurent ("Petite feuille Verte" de juillet 2018) via Magistro.fr :

L’islam et l’histoire

L’islam et l’histoire : un rapport ambigu

Fondements scripturaires et caractéristiques diverses

Le Coran incréé

"Le Coran, tel qu’il est parvenu au Prophète, par l’intermédiaire de Gabriel, en une révélation éclatante du divin dans le monde sensible, est la copie projetée d’un archétype consigné sur une “table gardée” dans l’empyrée céleste", enseigne Ghaleb Bencheikh, responsable de l’émission "Questions d’islam" sur France-Culture, dans son livre Le Coran (Eyrolles, 2010, p. 34).

- Il [le Coran]existe auprès de Nous [Allah], sublime et sage, dans la Mère du Livre (43, 4).

- Ceci est un Coran glorieux écrit sur une Table gardée (85, 21-22).

Nasr Abou Zeid (1943-2010), universitaire égyptien, en a tiré cette conclusion, sans la partager (cf. article prochain) :

"Puisque l’Essence divine est éternelle, Ses attributs et Ses actes doivent l’être aussi. Etant la Parole de Dieu, le Coran est un attribut divin et, par conséquent, il doit être, comme Dieu, intemporel. Quiconque prétendrait que le Coran est créé, c’est-à-dire qu’il n’a pas existé de toute éternité, qu’il est apparu dans le monde à un certain moment du temps, contredirait le dogme et mériterait d’être traité d’infidèle" (Critique du discours religieux, Sindbad, 1999, p. 36).

Ainsi, le Coran préexiste à l’histoire. "Selon cette logique, il se situerait à l’extérieur du temps. Il n’est donc pas influencé par les variations de celui-ci" (Razika Adnani, Islam : quel problème ? Les défis de la réforme, Upblisher, 2017, p. 36).

De cette doctrine découle la théorie du Coran "incréé", qui s’est imposée comme dogme au IXème siècle (cf. A. Laurent, L’islam, pour tous ceux qui veulent en parler, Artège, 2017, p. 24-25).

L’islam est donc la religion qui convient à la nature humaine, telle qu’elle a d’ailleurs été acceptée avant la création du monde par les futurs fils d’Adam (7, 172) et par les futurs prophètes (3, 81-82), épisodes certifiant le "pacte primordial" ou "prééternel" (mîthâq). Cette "évidence" justifie "l’incompréhension [que l’islam] ne s’impose pas universellement" (Dominique et Marie-Thérèse Urvoy, Enquête sur le miracle coranique, Cerf, 2018, p. 193).

Une histoire à rebours

Il ressort de la conception islamique que l’histoire ne se déroule pas selon un ordre ou une progression, comme c’est le cas de la Bible, mais selon un mode répétitif. Périodiquement, les hommes se sont détournés du monothéisme initial, associant au Dieu Un des divinités et des idoles.

Ô vous les hommes ! Servez votre Seigneur qui vous a créés, vous et ceux qui ont vécuavant vous. […] N’attribuez pas à Dieu de rivaux, alors que vous savez [cela]